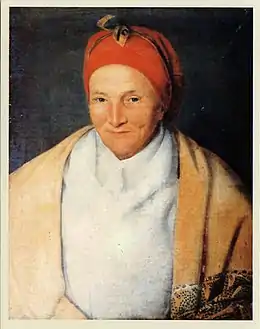

Madame Desbassayns

Marie-Anne Thérèse Ombline Desbassayns, née Gonneau-Montbrun, connue sous le nom de Madame Desbassayns (née le à Saint-Paul et morte le à La Réunion) est une grande propriétaire foncière de l'île de La Réunion. Elle est l'un des personnages les plus célèbres de l'histoire de La Réunion, dont elle était l'une des plus grandes fortunes, en particulier après la mort de son mari Henri Paulin Panon Desbassayns. Elle est aussi une figure controversée du folklore réunionnais (sorcière).

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 90 ans) La Réunion |

| Sépulture | |

| Nationalité | |

| Activité |

Propriétaire terrienne |

| Conjoint | |

| Enfants |

Biographie

_and_Her_Son%252C_Eug%C3%A8ne_(1800%E2%80%931859)_MET_DT1995.jpg.webp)

Héritière fortunée, elle épouse en 1770, en l'église de Saint-Paul, Henri Paulin Panon, dit Desbassayns, petit-fils d'Auguste Panon dit l'Europe et de Françoise Chastelain. De vingt-trois ans son aîné, il lui donnera onze enfants[1] dont Philippe, Charles et Joseph Desbassayns. Par le mariage de sa fille Mélanie, elle devient aussi la belle-mère du comte Joseph de Villèle, ministre de Louis XVIII et Charles X qui donnera son nom au domaine de Villèle et au musée de Villèle, qui fut l'une des demeures de Madame Desbassayns.

Après la mort de son mari en 1800, elle gère le patrimoine familial avec une remarquable habileté et fermeté et apparaît à cette occasion comme une femme de trempe à la santé de fer, travailleuse et organisée.

Son immense propriété, qui s'étend sur plusieurs centaines d'hectares notamment à Saint-Gilles et au Bernica exploitait, en 1845, 406 esclaves d'après son testament[2] (respectivement, 295 et 111). Ils travaillaient essentiellement à la culture du café et de la canne à sucre, la seconde se développant désormais plus vite que la première.

Madame Desbassyns acheta une glacière en altitude. Les esclaves cassaient la glace en morceaux, puis les transportaient pour elle jusqu'à Saint-Paul, puis jusqu'à la Rivière des Pluies pour son fils Charles[3].

Avec ses fils, Charles et Joseph, Madame Desbassayns développe l'industrialisation de la culture de la canne. D'une ferveur religieuse intense, elle peut dès lors faire construire, en 1842, une chapelle destinée à sa famille et ses esclaves, non loin de sa maison de Saint-Gilles-les-Hauts, la chapelle Pointue.

Elle s'éteint le à l'âge de quatre-vingt-dix ans.

La double représentation de Madame Desbassayns

Très controversé[4], le personnage de Madame Desbassayns est un enjeu de mémoire important sur l'île de la Réunion et fait partie de son paysage littéraire. Pour Jean Barbier, ses représentations « cristallisent le malaise et les peurs de la société post-coloniale »[5]. Décrite comme une personne généreuse et admirable par une partie des colons de son époque, elle est perçue comme un personnage mauvais et cruel avec ses esclaves par la tradition populaire[6]. Ses partisans vantent la chapelle qu'elle avait ouverte pour sa famille et ses esclaves et surtout le seul hôpital des esclaves de l'île construit par ses soins. Dès le XIXe siècle, ses invités et ses proches politiques la couvrent d'éloges. Le gouverneur Pierre Milius la surnomme même « la Seconde Providence »[7], une expression que l'on retrouve jusque sur sa tombe[5].

À l'inverse, dans les récits populaires créoles, elle est souvent associée à la sorcière Gran mèr Kal ou au Diable[8] et on lui attribue des crimes abominables[5] parce qu'elle symboliserait « l'esclavagisme lui-même, le mauvais maitre par excellence »[9] ou parce que sa place de femme entrepreneur a pu susciter beaucoup de crispations[10]. Des expressions lui sont associées pour décrire un comportement abusif (« Arrête, le temps de Madame Desbassyns est fini ») et des légendes racontent que les éruptions du volcan du Piton de la Fournaise seraient en fait les supplications de Madame Desbassayns expiant ses péchés dans son cratère[6] - [8]. L'une des plus célèbres rumeurs sur son compte prend source en 1910, lorsque des ouvriers travaillant près de son ancien domaine découvrent du ciment rougeâtre. On murmure alors que Madame Desbassayns aurait utilisé le sang de ses esclaves pour fabriquer des pierres de mortier[10].

Les légendes entourant son personnage et sa biographie ont inspiré certains auteurs, comme le poète réunionnais Boris Gamaleya avec Le Volcan à l'envers ou Madame Desbassayns, le Diable et le Bon Dieu[11] décrivant Madame Desbassayns en confrontation avec le Diable et les esclaves marrons[9] ou encore Jean-François Samlong avec son roman historique éponyme[12]. Plus récemment en 2006, c'est Yves Manglou qui a écrit Kaloubadia - Madam Desbassayns, un conte entièrement en créole réunionnais[13].

En , le docu-fiction Mme Desbassayns, Mythe et réalité d'une icône de l'esclavage, réalisé par William Cally, avec l'aide à l'écriture de l'historien Sudel Fuma, et produit par Kapali Studios et France Télévisions a été diffusé sur la chaine Réunion 1re[4]. Des spécialistes, comme la conservatrice du musée de la Compagnie des Indes de Lorient, Marcel Dorigny, maître de conférence à l'université Paris VIII, des écrivains et historiens régionaux ont aussi collaboré au film[14]. Il s'agit du premier projet télévisé à s'intéresser à ce personnage et le réalisateur avait promis d'en considérer l'aspect historique aussi bien qu'imaginaire : « La légende noire fait partie du personnage. On ne peut pas parler de cette femme sans évoquer sa construction dans l'imaginaire créole », a-t-il déclaré[15].

Bibliographie

- Gérard Doyen et Jean-Claude Maillar, 1982, L'Univers de la famille réunionnaise, tome 1. La femme réunionnaise, Diffusion Marketing International, 1 vol. 240 p.

Notes et références

- Archives départementales de La Réunion

- « ecrypture.pagesperso-orange.fr… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- Cf panneau d'information affiché à la Glacière.

- « Ombline Desbassayns : la vie d'un personnage très controversé de l’histoire réunionnaise », sur Réunion 1ère, (consulté le )

- Jean Barbier, « Le musée de Villèle à La Réunion entre histoire et mémoire de l’esclavage. Un haut lieu de l’histoire sociale réunionnaise », In Situ, no 20, (lire en ligne)

- Georges Gauvin, « Il était une fois... Madame Desbassyns », sur Témoignages, (consulté le )

- « Mme Desbassayns, pionnière de la révolution sucrière », sur Zinfos974.com, (consulté le )

- Valérie Magdelaine-Andrianjafitrimo, « Histoire et mémoire : variations autour de l'ancestralité et de la filiation dans les romans francophones réunionnais et mauriciens », Revue de littérature comparée, no 318, (ISBN 9782520355594, lire en ligne)

- Dominique Bertrand, Nature et politique : logique des métaphores telluriques, Clermont-Ferrand, Presses Université Blaise Pascal, , 226 p. (ISBN 2-84516-201-4, lire en ligne), p.177-191

- Alexis Miranville, Madame Desbassayns, le mythe, la légende et l'histoire, Saint-Gilles-les-Hauts (Réunion), Océan Éditions, , 178 p. (ISBN 978-2-908837-29-2)

- Boris Gamaleya, Le volcan à l'envers ou madame Desbassyns, le diable et le bondieu, Saint-André-de-la-Réunion, Océan Editions, , 224 p. (ISBN 2-907064-38-X)

- Jean-François Samlong, Madame Desbassayns, Schoelcher, Editions Jacaranda, , 272 p. (ISBN 2-904470-04-2)

- (rcf) Yves Manglou, Kaloubadia : Madam Desbassayns, Saint-Denis-de-la-Réunion, Orphie, , 80 p. (ISBN 2-87763-338-1)

- « Madame Desbassayns, mythe et réalité d'une icône de l'esclavage », sur Clicanoo.re, (consulté le )

- « Un docu-fiction sur Madame Desbassayns », sur Clicanoo.re, (consulté le )

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Testament de Madame Montbrun, veuve Desbassayns

- Madame Debassayns, personnages célèbres de la Réunion

- Kaloubadia Madam Debassayns de Yves Manglou

- Sur Henri-Paulin Panon

- Article du Journal de l'Île de la Réunion sur Madame Desbassayns

- sa généalogie sur le site geneanet samlap

- point de vue supplémentaire

- Musée de Villèle

- Voir la bande-annonce du film de William Cally « Mme Desbassayns, Mythe et réalité d'une icône de l'esclavage », dont la sortie est prévue en mars 2015