Macrophyte

Un macrophyte est un végétal aquatique de zones humides continentales (habituellement gorgées ou inondées d'eau douce) et littorales (eau salée ou (saumâtre), visible à l'œil nu (par opposition au microphyte). Il peut s'agir de phanérogames (plantes à fleur), de bryophytes (mousses et hépatiques), de ptéridophytes (prêles, fougères), d'algues macroscopiques ou en colonies macroscopiques (des rhodophytes ou algues rouges, des chlorophytes ou algues vertes, des Xanthophycées ou algues jaunes), des bacillariophytes (diatomées) ou des Characées.

Les peuplements de macrophytes sont souvent modifiés et perturbés du fait de la dégradation de la qualité écologique des écosystèmes aquatiques (pollution de l'eau, réchauffement, acidification par les pluies, eutrophisation, invasion biologique, modification du régime hydrologique).En tant que producteurs primaires dans l'écosystème, les communautés de macrophytes sont particulièrement sensibles aux phénomènes d'eutrophisation qui touchent les lacs[1] et les zones humides, mais également les cours d'eau.

Certaines espèces sont utilisées comme plantes décoratives de bassins ou pour l'épuration de l'eau dans les lagunages naturels[2] - [3], les zones de rejets végétalisés[4] et les zones tampons humides artificielles[5]. Elles sont également parfois replantées lors d’opérations de restauration de berges de lacs ou de cours d’eau.

Très sensibles à leur environnement et en particulier à l’augmentation du niveau trophique, les communautés de macrophytes ont fait l’objet de recherches pour les utiliser comme bioindicateurs de l’état des milieux aquatiques. Ces indicateurs ont en particulier été développés depuis le début des années 2000 comme outils d’évaluation, dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive cadre européenne sur l’eau.

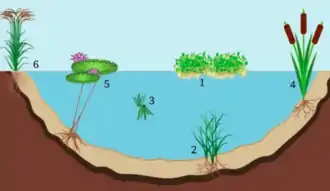

Types de plantes macrophytes aquatiques

Les macrophytes peuvent être classés en groupes fonctionnels selon la vision que l’on souhaite adopter pour leur organisation :

- Selon leur morphologie et leur rôle dans le milieu[7] :

- les plantes émergées les pieds dans l'eau (hélophytes) comme le roseau, le scirpe et la massette,

- les plantes à organes submergés et flottants (hydrophytes à feuilles flottantes) comme le nénuphar,

- les plantes flottantes (hydrophytes flottants) comme les lentilles d’eau,

- les plantes entièrement submergées (hydrophytes immergées) qui peuvent former des herbiers denses, comme les callitriches, le cornifle immergé, l'élodée, les potamots, la renoncule aquatique, la zannichellie des marais.

- Selon leur forme de croissance[8]

Plusieurs classifications des macrophytes visent à les ranger selon leur forme de croissance (growth forms). Ces classifications sont utiles dans les travaux utilisant les traits fonctionnels pour analyser les communautés. La classification la plus complète adaptée spécifiquement aux macrophytes aquatiques est celle de Wiegleb[8].

Répartition

La répartition des populations de macrophytes est déterminée par des facteurs physiques du milieu (hydrogéochimie[9], charge en nutriment, accès à la lumière qui dépend de la profondeur et de la turbidité de l'eau, substrat[10], morphologie des berges, hydrologie[11]…) et des facteurs anthropiques (rejets ou prélèvements d'eau tels que les barrages, les pompages ou les captages…)[12].

Haury & al distinguent trois niveaux complémentaires de distribution : la zonation longitudinale des cours d'eau, les variations locales, correspondant aux faciès d’écoulement (selon la profondeur, la vitesse du courant et la granulométrie du lit)[13] et aux séquences qu’ils forment, les variations temporelles en termes de variations saisonnières[14] ou à plus long terme[15].

Rôles et fonctions dans l’écosystème aquatique

Les macrophytes font partie d’un écosystème complexe avec d’autres organismes comme les invertébrés benthiques (vers, mollusques, crustacés, insectes, etc.), les champignons aquatiques, les poissons et les oiseaux d’eau. En tant que producteurs primaires de matière organique, ils sont à la base des réseaux trophiques et du fonctionnement écologique des milieux aquatiques. Créée par l'intermédiaire de la photosynthèse, la biomasse produite a deux devenirs principaux : une part est consommée "en vert" par des animaux herbivores, une autre sous forme de matière organique morte par des recycleurs[16]. Les macrophytes peuvent également servir d’habitats, de lieux de refuge et de reproduction. A ce titre, ils constituent des éléments structurants de l'habitat aquatique pour les autres compartiments biologiques. Les herbiers subaquatiques sont souvent des zones importantes pour les alevins et juvéniles (zones riches en plancton ayant valeur de nourriceries, mais aussi riches en cachettes diminuant le risque de prédation pour ceux-ci[17]). Les masses végétales de ces herbiers peuvent réduire les effets mécaniques des mouvements d'eau et donc limiter les phénomènes d'érosions des berges[16]. De plus, comme presque tous les végétaux, les macrophytes produisent de l’oxygène par photosynthèse et jouent un rôle essentiel dans les équilibres chimiques de l'eau. Cependant, selon les types biologiques et leur densité, on peut parfois observer des dérèglements du cycle journalier dus à des phénomènes d'eutrophisation : sursaturation en oxygène dépassant 200% en milieu de journée, sous-saturation notables en fin de nuit due à la respiration de la biomasse[16]. Cette amplitude journalière de la teneur en oxygène s'accompagne d'une variation de pH qui peut dépasser deux unités, liée au déplacement des équilibres calco-carboniques (bilan acide du CO2 dissous, rejeté par la respiration et absorbé par la photosynthèse). Ces variations de forte amplitude ont des impacts négatifs sur la faune aquatique (mortalité de poissons pendant les crises estivales, par exemple).

Aux échelles de l'écologie du paysage, les macrophytes interfèrent avec l'eau (son flux, sa qualité, sa quantité, ses conditions d'écoulement...)[18]. Ils jouent un rôle physique important près des écotones souvent mouvants dans l'espace et le temps que sont les berges naturelles et à faible profondeur (où la lumière du soleil pénètre mieux l'eau) et dans les petits cours d'eau (notions d'espèces ingénieurs[19]).

La productivité des communautés de macrophytes peut être élevée. En milieu eutrophe (marais, étangs, lacs enrichis en nutriments), lorsque la ressource en nutriments et en lumière est abondante, la production de biomasse peut être extrêmement élevée. Cette forte productivité est utilisée pour la production de biomasse à destination de production de protéines (lentilles d’eau, jacinthes d’eau), d’épuration des eaux en lagunage ou en installation plantée (jacinthes d’eau, roseaux). La production de biomasse macrophytique est en équilibre avec celle des autres compartiments photosynthétiques comme le phytoplancton ou le phyto-périphyton[20]. Dans le marais des Everglades en Floride on a ainsi montré que sous le couvert des macrophytes typiques des zones eutrophes et moins eutrophes, le rayonnement solaire utilisable par le périphyton photosynthétique a été réduit de 35 % sous les Cladium mariscus mais de 85 % ou plus dans la roselière dense à massettes (Typha domingensis). L'activité photosynthétique des cyanobactéries périphytiques étaient réduites (de 70 % environ) dans les tapis herbacés de Cladium par rapport aux taux mesurés dans les habitats aquatiques "ouverts" du même marais, et la productivité des communautés périphytiques des roselières était réduite de 80 ± 8 % par rapport à celle de ces mêmes communautés en milieux plus ouverts[20]. Ceci semble avoir des conséquences sur la capacité à minéraliser le phosphore (P) et l'azote (N) : les concentrations de P (inorganique et organique) sont très réduites dans l'eau des habitats à haute photosynthèse périphytique, alors que les taux d'azote (inorganique et organique) étaient plus bas dans les habitats eutrophes de la roselière à massettes. Ces deux dernières observations pourraient selon leurs auteurs être liées à la concurrence pour la lumière entre le périphyton et la roselière (suppression de la photosynthèse périphytique par l'ombrage créé par les macrophytes)[20]. Dans les zones eutrophes de cette même région, le périphyton peut former un épais « matelas flottant » qui forme un tapis dense au sol lors des périodes de sécheresse. Ce tapis empêche toutes les graines des macrophytes d'atteindre le sol et d'y germer, hormis celles de deux espèces qui peuvent le pénétrer et germer (Cladium jamaicense et Eleocharis)[21] en excluant d'autres espèces, dont l'herbacée Muhlenbergia filipes.

Les macrophytes sont limités principalement, dans la nature, par l'herbivorie de nombreux vertébrés et invertébrés « brouteurs »[22]: mollusques aquatiques (limnées, planorbes), trichoptères herbivores, poissons phytophages (tanches, carpes) oiseaux aquatiques (canards),mammifères aquatiques (castors, ragondins). Dans certaines régions, de grands mammifères se nourrissent également de plantes aquatiques (élans et orignaux). Le bétail peut parfois aussi exercer une forte pression sur les peuplements d’hélophytes de berges. Certaines espèces de plantes ont une stratégie de défense contre les brouteurs par la synthèse de composés phénoliques qui selon D.M. Lodge (1991) se montrent plus efficaces que les alcaloïdes qu'ils produisent également[22].

Bioindication

Comme d’autres communautés biologiques aquatiques (poissons, macroinvertébrés, phytobenthos et phytoplancton), les macrophytes ont fait l’objet de travaux de recherche visant à développer des indicateurs à partir de l’inventaire des espèces macrophytiques présentes sur un site. Ces travaux identifient des relations entre les descripteurs des peuplements (structure, composition taxonomique, traits écologiques et biologiques) et les paramètres environnementaux (par exemple température, vitesse du courant, concentration en composés azotés et phosphorés, en carbonates, dynamique de l'hydromorphologie de l’habitat). À partir de ces relations, des métriques descriptives sont calculées, et servent, après validation statistique, d’indicateurs. Ces bioindicateurs sont utilisés ensuite en diagnostic et en évaluation de l’état des milieux, en s’appuyant sur la connaissance des peuplements en place pour évaluer la qualité de l’habitat (eau, sédiment, hydromorphologie).

En France, plusieurs indicateurs sont utilisés de façon réglementaire comme base aux méthodes d’évaluation en application de la Directive européenne sur l’eau :

- l’IBMR Indice biologique macrophytique en rivière, traduit le niveau trophique global d’un tronçon de cours d’eau. Il a été adopté par plusieurs Etats-membres européens pour l’évaluation réglementaire de la qualité des cours d’eau

- l’IBML Indice biologique macrophytique en lacs, comprend également un volet d’appréciation de l’état des rives.

Les protocoles d’acquisition de données (relevés sur le terrain et détermination des échantillons) a fait l’objet de travaux de normalisation afin d’harmoniser les pratiques de l’ensemble des opérateurs chargés des suivis de surveillance (références : normes NF T90-395 pour les cours d’eau et XP T90-328 pour les lacs). Plusieurs normes européennes ont également été publiées par le CEN - Comité européen de normalisation pour encadrer ces méthodes[23].

Plusieurs équipes de recherche travaillent sur ces problématiques en France, en lien avec leurs homologues européens. Les chercheurs français actifs sur ces sujets se sont regroupés dès 1992 au sein du Groupement d’intérêt scientifique Macrophytes des eaux continentales. A Bordeaux, une équipe scientifique d'Irstea s'est spécialisée dans le développement d'outils contribuant à définir l’état de référence des milieux aquatiques et leur bon état écologique[23].

Quelques exemples de macrophytes aquatiques

- l'iris d'eau, la menthe aquatique, la salicaire, la reine-des-prés, le roseau, la massette,

- le potamot pectiné (Potamogeton pectinatus)

- les characées (Chara, Nitellopsis). Ces plantes aquatiques sont particulièrement intéressantes par leur rôle d’indicateur car elles supportent mal la pollution des eaux.

- l'élodée (Elodea nuttallii), originaire d’Amérique du Nord.

Gestion des peuplements de macrophytes

Dans certains cas de prolifération ou de conflit d’usage, les macrophytes peuvent être perçus comme une gêne pour les activités nautiques, la baignade, la pêche ou l’utilisation de l’eau (pompages pour l’irrigation agricole ou le refroidissement d’installations industrielles, par exemple[24] - [25]) . Afin de limiter leur développement, ils sont localement fauchés mécaniquement (faucardage), voire arrachés manuellement. L’efficacité de ces opérations est variable selon l’étendue des formations végétales, leur densité, les dérèglements écologiques dus aux perturbations des milieux (eutrophisation, banalisation morphologique, etc.) Elles doivent dans tous les cas être réfléchies pour éviter les effets contre-productifs. En effet, la dissémination de fragments de plantes peut favoriser leur propagation. C’est particulièrement le cas pour les espèces à caractère invasif.

Les nuisances le plus souvent ressenties concernent les plantes exotiques envahissantes, dont la prolifération est un facteur de limitation forte des activités humaines (navigation, pêche, tourisme estival, risques d'inondations automnales...) ainsi qu'une cause d'altération du fonctionnement des écosystèmes (réduction des écoulements, désoxygénation des eaux, impacts négatifs sur la faune et la flore indigènes). C'est le cas des jussies (Ludwigia spp.) ou des Onagracées originaires d'Amérique tropicale (Elodea sp., Egeria densa, Lagarosiphon major). Introduites en Europe dès le début du XIXe siècle à des fins ornementales, elles ont peu à peu colonisé les milieux aquatiques : plans d'eau, cours d'eau plutôt lents, marais doux ou saumâtres, annexes hydrauliques, prairies inondables, etc. Ainsi dans le marais poitevin, de 1991 à 1998, le linéaire de rives colonisées sur la Sèvre niortaise est passé de quelques centaines de mètres à 600 km. Des plans de gestion très strictes ont été mis en place par les acteurs locaux en partenariat avec des scientifiques d'Irstea (ex-Cemagref) sur plus de 700 km de rives en zones de marais mouillés[26].

Macrophytes et épuration des eaux

Au début des années 1950, des travaux expérimentaux menés par K. Siedel à l'institut Max Planck en Allemagne ont montré l'intérêt des macrophytes pour l'épuration des effluents domestiques. Leurs travaux ont abouti au début des années 1980 à la première station d'épuration française utilisant des roseaux plantés. Au cours des trois dernières décennies, en France, c'est toute une filière d'épuration des eaux usées basées sur les filtres plantes de roseaux[27] (FPR) qui s'est mise en place. Dans d'autres parties du monde, d'autres espèces sont mobilisées. Un inventaire[28] réalisée en 2013 a répertorié près de 150 espèces. Par ordre décroissant, les plantes les plus utilisées sont du genre Typha (massettes), Scirpus (scirpes), Phragmites (roseaux), Juncus (joncs) et Eleocharis (éléocharis). De nombreux sites abritent des mélanges variés d'espèces. Les effluents que doivent traiter ces marais artificiels sont divers : eaux usées domestiques ou industrielles, rejets agricoles, rejets miniers, etc.

Plus récemment en 2012, des zones de rejets végétalisés (ou ZRV) ont été installées à l'aval immédiat des stations d'épuration. On en dénombre plus de 500 en France. Leur objectif est de réduire la quantité d’eau provenant de la station (par infiltration dans le sol) et améliorer sa qualité, avant son rejet dans le milieu naturel. Pour évaluer leur efficacité, un site expérimental a été construit en 2014. Ce dispositif instrumenté est hébergé dans la biostation de la commune de Bègle en Gironde[29]. Quant au projet[4] de suivi des ZRV porté par l'AFB et Irstea, il doit livrer ses premiers résultats en 2019.

Les macrophytes sont également mobilisées dans les zones tampons humides artificielle (ZTHA) pour épurer les eaux agricoles issues des parcelles drainées. Dans ce type de zones humides, les plantes aquatiques et les bactéries participent à la dégradation des nutriments azotés et des produits phytosanitaires présents dans les eaux de drainage (diminution de 50% des taux de pesticides et de nitrates)[5]. Autres avantages de ces techniques basées sur du génie végétal, l’aspect esthétique qui est amélioré par la présence des macrophytes.

Enfin, plusieurs travaux ont démontré le rôle des macrophytes sur l'accumulation des métaux lourds présents par exemple dans les effluents industriels (baryum, cadmium, chrome, cobalt, cuivre, fer, manganèse, mercure, nickel, plomb, titane et zinc) . Parmi les plantes flottantes les plus intéressantes, on peut citer la fougère asiatique (Azolla pinnata), la jacinthe d'eau (Eichhornia crassipes), les lentilles d'eau cosmopolites (Lemna minor et Spirodela polyrhiza), la laitue d'eau tropicale (Pistia stratiotes), et la salvinie sud-américaine (Savinia herzogii). A cette liste s'ajoutent des plantes émergées comme le roseau hélophyte (Typha latifolia) , ou des espèces immergées telles que le cornifle nageant (Ceratophyllum demerson) oules potamots (Potamogeton crispus, Potamogeton pectinatus). Néanmoins, certains de ces macrophytes sont exotiques et peuvent présenter un caractère invasif pour des écosystèmes aquatiques européens[30].

Notes et références

- Rasmussen, P., & John Anderson, N. (2005). Natural and anthropogenic forcing of aquatic macrophyte development in a shallow Danish lake during the last 7000 years. Journal of Biogeography, 32(11), 1993-2005.

- Brix, H. (1997). Do macrophytes play a role in constructed treatment wetlands ? . Water science and technology, 35(5), 11-17

- Brix, H. (1994). Functions of macrophytes in constructed wetlands. Water Science and Technology, 29(4), 71-78.

- « BIOTRYTIS », sur Les zones de rejets végétalisés, (consulté le )

- J. Tournebize et al., « Les zones tampons humides artificielles : pour quoi et pour qui ? », INGENIEUR BIOLOGIE / GENIE BIOLOGIQUE, , p. 47-53 (lire en ligne)

- (en) Leticia Y. Kochi, Patricia L. Freitas, Leila T. Maranho, Philippe Juneau & Marcelo P. Gomes, « Aquatic Macrophytes in Constructed Wetlands:A Fight against Water Pollution », Sustainability, vol. 12, no 21, (DOI 10.3390/su12219202).

- Barbe J., « Les végétaux aquatiques. Données biologiques et écologiques. Clés de détermination des macrophytes de France », Bull. Fr. Piscic., , p. 1-42 (lire en ligne)

- (de) Wiegleb G., « Die Lebens-und Wuchsformen der makrophytischen Wasserpflanzen und deren Beziehungen zur Ökologie, Verbreitung und Vergesellschaftung der Arten », Tuexenia (11), , p. 135-147 (lire en ligne)

- Composition chimique liée à la lithologie du bassin versant.

- Composition chimique, caractère fixe ou mobile.

- Vitesse du courant, niveau de l'eau.

- (en) Paul Franklin, Michael Dunbar, Paul Whitehead, « Flow controls on lowland river macrophytes: A review », Science of The Total Environment, vol. 400, nos 1–3, , p. 369-378 (DOI 10.1016/j.scitotenv.2008.06.018).

- Jean-René Malavoi, « Typologie des faciès d’écoulement ou unités morphodynamiques des cours d’eau à fond caillouteux », Bull. fr. pêche piscic, vol. 315, , p. 189-210 (lire en ligne).

- (en) J. Haury, L. Gouesse Aidara, 1998. Quantifying macrophyte cover and standing crops in a river and its tributaries (Brittany, Northwestern France). In : A. Monteriro, T. Vasconcelos & L.Catarino (ed.) Management and ecology of aquatic plants pp. 195- 198. Proc. 10th EWRS Symposium on Aquatic Weeds, 21-25 Septembre 1998, Lisbon

- Haury, J., M. C. Peltre, S. Muller, G. Thiébaut, M. Trémolières, B. Demars, J. Barbe, A. Dutartre, M. Guerlesquin & E. Lambert, « Les macrophytes aquatiques, bioindicateurs des systèmes lotiques. Intérêts et limites des indices macrophytiques. Synthèse bibliographique des principales approches européennes pour le diagnostic biologique des cours d'eau », Guides sur l'Eau en France, no 87, , p. 9 (lire en ligne).

- A; Dutartre et al., « Les macrophytes, partenaires ou concurrents? », Sciences Eaux & Territoires, no 15, , p. 5 p (lire en ligne)

- Grenouillet, G., Pont, D., & Olivier, J. M. (2000). Habitat occupancy patterns of juvenile fishes in a large lowland river: interactions with macrophytes. Archiv für Hydrobiologie, 149(2), 307-326.(résumé)

- Madsen, J. D., Chambers, P. A., James, W. F., Koch, E. W., & Westlake, D. F. (2001). The interaction between water movement, sediment dynamics and submersed macrophytes. Hydrobiologia, 444(1-3), 71-84.

- (en) Jones C.G., « Organisms as ecosystem engineers », Oikos 69 (3), , p. 373-386 (lire en ligne)

- Grimshaw, H. J., Wetzel, R. G., Brandenburg, M., Segerblom, K., Wenkert, L. J., Marsh, G. A., ... & Carraher, C. (1997). Shading of periphyton communities by wetland emergent macrophytes: decoupling of algal photosynthesis from microbial nutrient retention. Archiv für Hydrobiologie, 139(1), 17-27. Notice Inist-CNRS/résumé

- Sawgrass & Spike Rush, Atlss.org, consulté 2015-05-31

- Lodge, D. M. (1991). Herbivory on freshwater macrophytes. Aquatic Botany, 41(1), 195-224 (résumé)

- C. Chauvin et al., « Des méthodes basées sur les peuplements de macrophytes pour évaluer l’état écologique des milieux aquatiques », Sciences, Eaux & Territoires, , p. 54-59 (lire en ligne)

- Muller S. et al., « Biologie et écologie des espèces végétales proliférant en France. Synthèse bibliographique. », Etudes Inter-Agences de l'eau: 187, , p. 199 (lire en ligne)

- Peltre M. et al., « Les proliférations végétales aquatiques en France :caractères biologiques et écologiques des principales espèces et milieux propices. II. Impact sur les écosystèmes et intérêt pour le contrôle des proliférations », Bull. Fr. Pêche Piscic.(365-366), , p. 259-280. (lire en ligne)

- N. Pipet, « Gestion des jussies dans le marais poitevin », Sciences, Eaux & Territoires, , p. 22-26 (lire en ligne)

- « Les filtres plantés de roseaux », sur Irstea, (consulté le )

- J. Vymazal et al., « Plants in constructed, restored ans created wetlands », Ecological Engineering, , p. 501-504 (lire en ligne)

- « Epuration des eaux, inauguration d'une biostation expérimentale inédite », sur Irstea, (consulté le )

- A. Guittony-Philippe et al., « Potentiels d’utilisation des macrophytes pour réduire l’impact des industries sur les milieux aquatiques européens », Sciences, Eaux & Territoires, , p. 74-77 (lire en ligne)

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- Coordination Irstea (2014) Les macrophytes et nous : de la concurrence au partenariat, Sciences, Eaux & Territoires, n°15, 80 pages

- Coordination A. Dutartre (2008) Plantes aquatiques d'eau douce : biologie, écologie et gestion, Ingénieries Eaux Agriculture Territoires, 160 pages

- Carpenter, S. R., & Lodge, D. M. (1986). Effects of submersed macrophytes on ecosystem processes. Aquatic botany, 26, 341-370.

- Jeppesen, E., Jensen, J. P., Søndergaard, M., Lauridsen, T., Pedersen, L. J., & Jensen, L. (1997). Top-down control in freshwater lakes: the role of nutrient state, submerged macrophytes and water depth. In Shallow Lakes’ 95 (pp. 151-164). Springer Netherlands (résumé).

- Lodge, D. M. (1991). Herbivory on freshwater macrophytes. Aquatic Botany, 41(1), 195-224.

- Madsen, J. D., Chambers, P. A., James, W. F., Koch, E. W., & Westlake, D. F. (2001). The interaction between water movement, sediment dynamics and submersed macrophytes. Hydrobiologia, 444(1-3), 71-84.

- Rai, U. N., Sinha, S., Tripathi, R. D., & Chandra, P. (1995). Wastewater treatability potential of some aquatic macrophytes: removal of heavy metals. Ecological engineering, 5(1), 5-12 (résumé).

- Stelzer, D., Schneider, S., & Melzer, A. (2005). Macrophyte‐based assessment of lakes–a contribution to the implementation of the European Water Framework Directive in Germany. International Review of Hydrobiology, 90(2), 223-237.