Limonia theobaldi

Limnobia theobaldi

- †Limnobia theobaldi Piton, 1940

Limonia theobaldi est une espèce éteinte et fossile d'insectes diptères de la famille des Tipulidae et de la sous-famille des Limoniinae dans le genre Limonia.

Classification

Elle est décrite par Louis Émile Piton en 1940[1] - [2] et l'holotype conservé au Muséum national d'histoire naturelle de Paris[3].

Le nom binomial rend hommage à Nicolas Théobald, ami et contemporain de l'auteur.

Renommage

L'espèce Limnobia theobaldi a été renommée en Limonia theobaldi par Neal Luit Evenhuis en 1994, en même temps que le genre Limnobia[4] - [2]. De plus l'espèce est assignée à la famille des Tipulidae[2].

Description

Caractères

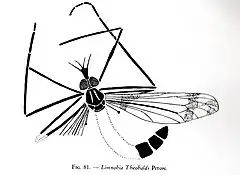

« Représenté par un unique exemplaire de ma collection, en très bon état de conservation. Aile mesurant 20 mm de longueur, abdomen de 14 mm de long. Longueur totale de l'insecte 18 mm. Longueur du fémur antérieur 7 mm, du tibia 8 mm.

Tête à très gros yeux saillants, à clypeus long et développé et à palpes bien visibles. Les antennes ne sont pas conservées. Les facettes des yeux sont bien visibles ainsi que les poils de la tête et du prothorax. Espace inter-oculaire très étroit, vertex peu développé. Cou court, pronotum transverse ; mésonotum très développé, présentant deux taches longitudinales claires. Scutellum bien visible, altères longues et minces.

L'abdomen ne présente de bien conservé que ses trois derniers segments qui sont de couleur foncée, le dernier étant de forme vaguement triangulaire. Les pattes, presque toutes conservées, très longues, ne présentent aucun caractère particulier.

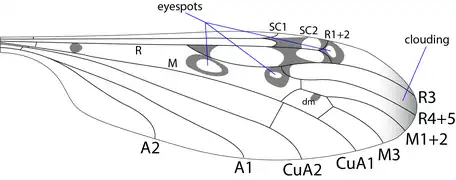

L'aile allongée, étroite, présente une nervure costale marginale, nervure sous-costale rejoignant la costale environ au milieu de sa longueur. La radiale donne une première branche antérieure se terminant avant le sommet de l'aile sur le bord antérieur, et que nous considérons comme formée par R1 et R2. Trois mm avant la terminaison de cette nervure, il se sépare de celle-ci une branche postérieure divisée elle-même en deux branches : l'une étant R3, l'autre très courte va rejoindre vers la cellule discoïdale la branche antérieure de la médiane qui se divise près de son extrémité en M1 et M2 ; M3 part de l'extrémité de la cellule et M4 de sa partie inférieure. La médiocubitale est assez longue, très oblique, rejoignant M4 près de sa naissance sur la cellule discoïdale. La cubitale est très épaisse, rejoignant le bord postérieur de l'aile vers le tiers de son extrémité. L'anale simple est presque droite, se terminant sur le bord postérieur 1 mm après la cubitale. L'axilaire parallèle et très rapprochée de l'anale dans sa partie antérieure s'incurve à mi-chemin pour rejoindre le bord postérieur à mi-distance entre la base de l'aile et l'arrivée de l'anale. L'aile présente plusieurs taches foncées, l'une transversale très élargie en avant, près de la base de l'aile ; une autre large bande oblique traverse l'aile à la hauteur de la cellule discoïdale et de cet endroit part une étroite bande oblique qui va rejoindre une tache foncée apicale »[5].

Affinités

« Cette tipule appartenant indiscutablement au genre Limnobia n'a pas d'affinités avec les espèces actuellement connues. La réduction de certaines de ses nervures nous la font considérer comme un type tout à fait primitif »[6].

Biologie

Le gisement fossilifère de Menat (Puy-de-Dôme) occupe une cuvette d'environ 1 km de diamètre au milieu du Massif ancien de Combrailles (micaschistes et gneiss). C'est un dépôt de schistes bitumineux brunâtres en minces feuillets se réduisant en poudre lorsqu'ils sont exposés à l'air ; brûlés, ils laissent un résidu composé de silice et d'alumine, coloré en rose par l'oxyde de fer ; ce résidu était commercialisé autrefois sous le nom de « tripoli rouge de Menat ». La silice provient de spicules d'éponges et de carapaces de diatomées[7]. À tous les niveaux des schistes on trouve des lits de ces algues unicellulaires[8].

La flore fossile a d'abord été étudiée par Louis Laurent, qui la datait de la limite éocène-oligocène, la flore archaïque montrant des influences septentrionales et la flore récente une transgression marine chaude[9]. Louis Piton avait trouvé davantage d'espèces archaïques. Autour de la lagune de la cuvette de Menat, les montagnes étaient couvertes de forêts de chênes verts, dryophyllum semblables à ceux de Java, copahus, avec sous-bois de jujubiers, nerpruns, pruniers et fougères. Dans les vallées, une forêt-galerie de camphriers, mimosas et sumacs. Puis sur les bords de la lagune : une savane et dans la boue : roseaux, iris et carex[10].

Louis Piton a trouvé de nombreux poissons tropicaux (cyprins, perches)[11] et a signalé un amphibien, des tortues fossiles, les restes d'un petit crocodile et d'un iguane[12], ce qui est cohérent avec la présence de Limnobia dont le genre est très largement répandu dans toutes les régions humides, marécageuses et plus ou moins chaudes ou tempérées[6].

Galerie

- Espèces vivantes du genre Limonia.

Limonia dilutior.

Limonia dilutior. Limonia flavipes.

Limonia flavipes._Figures_10%E2%80%9312.jpg.webp) Limonia medexocha.

Limonia medexocha.

_Figures_48%E2%80%9352.jpg.webp) Limonia sylvicola.

Limonia sylvicola. Limonia triocellata - aile

Limonia triocellata - aile.jpg.webp) Limonia macrostigma - aile

Limonia macrostigma - aile

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- (en) N. L. Evenhuis, Catalogue of the Fossil Flies of the World (Insecta: Diptera), , 1-600 p.

Publication originale

- [Louis-E. Piton 1940] Louis Émile Piton, Paléontologie du Gisement Éocéne de Menat (Puy-de-Dôme) (Flore et Faune), Imprimeries Paul Vallier, Clermont-Ferrand, , 303 pp., 105 fig., 26 planches hors-texte (BNF 0012158432, lire en ligne).

,

,

Notes et références

Références taxonomiques

- (en) Référence Paleobiology Database : †Limonia theobaldi Piton 1940 (crane fly) (consulté le )

Références

- Piton 1940.

- (en) Référence Paleobiology Database : †Limonia theobaldi Piton 1940 (crane fly) (consulté le ).

- « Limnobia theobaldi PITON, 1940 - HOLOTYPE », sur science.mnhn.fr (consulté le ).

- Evenhuis 1994.

- Piton 1940, p. 214-215.

- Piton 1940, p. 215.

- Piton 1940, p. 3-4.

- Piton 1940, p. 9.

- Piton 1940, p. 89.

- Piton 1940, p. 298-299.

- Piton 1940, p. 258-273.

- Piton 1940, p. 275-281.