Le Temps (quotidien français, 1861-1942)

Le Temps est un quotidien français publié à Paris du au [1].

| Le Temps | |

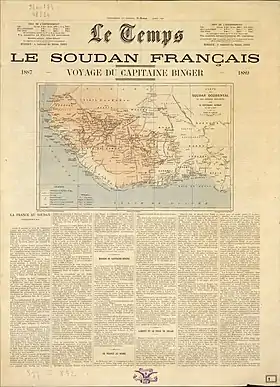

À la une, le voyage du capitaine Binger au Soudan français (mars 1890). | |

| Pays | |

|---|---|

| Langue | Français |

| Périodicité | Quotidien |

| Genre | Généraliste |

| Date de fondation | |

| Date du dernier numéro | |

| Ville d’édition | Paris |

Histoire

Le journal fut fondé au no 10 de la rue du Faubourg-Montmartre (jusqu'en puis au no 5 du boulevard des Italiens) par Auguste Nefftzer, journaliste français qui le dirigea pendant 10 ans, avant de céder la place à Adrien Hébrard. S'inspirant à l'origine de la philosophie libérale à forte tendance protestante de son fondateur, le journal connut des débuts difficiles et dut être soutenu financièrement par des industriels alsaciens, amis de Nefftzer. Mais, considéré comme un journal sérieux et bien fait, Le Temps vit son tirage croître, passant d'à peine 3 000 exemplaires en 1861 à 11 000 exemplaires en 1869, et à 22 000 exemplaires en 1880, devenant le journal le plus important de la Troisième République et s'imposant comme le journal de référence destiné aux élites[2].

De 1867 à 1890, le duc d'Aumale est un des actionnaires principaux du journal[3].

À partir de 1870, le journal pratique l'anonymat de la rédaction politique, ce qui lui permettra longtemps de marquer son indépendance et de faire autorité face à ses grands concurrents, Le Figaro et le Journal des débats. L'édition de Paris est suspendue du 7 au , par la Commune, mais la publication de l'édition de Saint-Germain-en-Laye, mise en place en prévision, continue. C'est l'un des deux quotidiens français à l'époque les plus tournés vers l'actualité internationale, avec le quotidien monarchiste modéré Le Soleil[4]. L'information est jugée de qualité, sérieuse et objective, principalement à ses débuts, avant d'être classée plutôt au centre gauche lorsque Nefftzer le cède à Hébrard en 1873 puis républicain conservateur. Il atteint 30 000 exemplaires en 1914[2].

Journal conservateur, il combat le projet d'impôt sur le revenu défendu notamment par le député Jean Jaurès, qui serait venu se substituer à une fiscalité dominée par quatre contributions directes (contribution financière et personnelle mobilière). Un système jugé inégalitaire par Jaurès puisqu'il n'est pas indexé sur le niveau de revenu de chaque citoyen[5].

Pendant l'entre-deux-guerres, les fils d'Adrien Hébrard se succèdent à la direction du journal : Émile jusqu'en 1925, Adrien jusqu'en 1929, année où il cède toutes ses parts à l'homme politique Louis Mill. Au décès de ce dernier, le public apprend dans une lettre découverte dans un de ses coffres qu'il est le prête-nom d'un « consortium » regroupant des organisations patronales, le Comité des forges, le Comité des Houillères, l'Union des industries métallurgiques et minières et la Confédération générale du patronat français[6]. Dès lors, la gauche et l'extrême droite identifient le journal au Comité des Forges bien que ces organisations ne soient pas représentées en tant que telles dans le quotidien mais « par des particuliers ou par quelques sociétés agissant à titre individuel »[7]. Il prend en 1934 position en faveur de l'écrasement des sociaux-démocrates autrichiens par le régime d'Engelbert Dollfuss[8]. Il devient par la suite le quotidien officieux du Quai d'Orsay : son approbation, par anticipation, de l'abandon de la Tchécoslovaquie à Munich en 1938 provoque la démission de son représentant à Prague, Hubert Beuve-Méry.

Comme d'autres quotidiens nationaux (Le Figaro, Paris-Soir), Le Temps se replie à Lyon en zone libre en 1940. En réponse à l'invasion allemande de la zone Sud le , les deux codirecteurs, Jacques Chastenet et Émile Mireaux, sabordent tardivement le journal le (Le Figaro s'arrête le et Le Progrès le ).

Après guerre, le journal est visé par l'ordonnance du 30 septembre 1944 sur les titres ayant paru sous l'occupation de la France par l'Allemagne, ses locaux situés no 5 de la rue des Italiens sont réquisitionnés et son matériel est saisi. Le Monde, qui commence à paraître en 1944, sera le bénéficiaire de cette confiscation : la typographie et le format resteront longtemps hérités du Temps. Hubert Beuve-Méry fera de son nouveau quotidien un journal de référence, jouissant d'une grande notoriété à l'étranger.

Journalistes ayant contribué

- Charles-Edmond Chojecki (1822-1899), cofondateur et directeur de rédaction du journal[9] ;

- Raoul Bailly (1903-1973), journaliste y ayant travaillé avant la Seconde Guerre mondiale ;

- Louis Blanc (1811-1882), exilé à Londres, il y publie notamment un article intitulé « Réforme électorale en perspective » qui décrit le système proposé par John Stuart Mill ;

- Georges Bruni (1887-1973) ;

- Jules Claretie (1840-1913), chronique parisienne et artistique ;

- Georges Clemenceau (1841-1929), correspondant américain du quotidien de 1865 à 1870 ;

- Anatole France (1844-1924), chronique littéraire de 1866 à 1893[10] ;

- Henri-Félix de Lamothe (1843-1926), entre juillet et ;

- Abel Hermant (1862-1950) ;

- René-Jean (1879-1951), de 1936 à 1942 ;

- Ludovic Naudeau (1872-1949) ;

- Albert Réville (1826-1906), collabore de 1873 à la fin de ses jours[11] ;

- Paul Rousseau (1868-1941), responsable de la rubrique sportive à partir de 1903 ;

- Francisque Sarcey (1827-1899), critique dramatique de 1867 à la fin de ses jours ;

- Émile Hennequin (1858-1888), responsable du Bulletin de l'étranger jusqu'à sa mort ;

- Francis de Pressensé (1853-1914), responsable du Bulletin de l'étranger de 1887 à 1905 ;

- André Tardieu (1876-1945), en 1903, puis responsable du Bulletin de l'étranger de 1905 à 1914 ;

- Auguste Villemot (1811-1870) ;

- Frédéric Weisgerber (1868-1946), correspondant au Maroc ;

- Claude Berton, critique dramatique ;

- Victor Joze (1861-1933), correspondant en Russie.

Premiers feuilletons publiés

- - : Wilkie Collins, La Femme en blanc ;

- - : Laimé, Une Excursion au pays des aromates ;

- - : Louis Ulbach, Le Marie d'Antoinette ;

- - : Henri Béchale, Les Médecins arabes ;

- : Yves Gédouin, Types bretons : Leperdit ;

- : Émile Bounaure, Une page de la vie du général Garibaldi ;

- - : Gustave Aimard, La Main-ferme ;

- - : Amédée Achard, Le Roman du mari ;

- - : Marquis de Cherville, Les Aventures d'un chien de chasse ;

- - : Jules Richard, La Chanson de l'Auvergnat ;

- - : Barthélemy Lajard, Le Meilleur Moyen ;

- : Benjamin Gastineau, La Tribu des désespérés : Souvenirs d'Afrique ;

- : Juliette Lamber, Récits d'une paysanne : les Fiançailles de Carlepont ;

- - : Charles Dickens, Les Grandes Espérances ;

- : Juliette Lamber, Récits d'une paysanne : Grégoire ;

- - : Isidore Cahen, Huit jours aux Pyrénées-Orientales ;

- - : Henry Maret, La Coupe et les Lèvres ;

- - : Louis Jacquier, Les Sentiers périlleux (première partie) ;

- : J.-M. Guardia, Quinze jours à Montauban ;

- - : Erckmann-Chatrian, La Taverne du jambon de Mayence ;

- - : Louis Jacquier, Les Sentiers périlleux (deuxième partie) ;

- - : Yves Gédouin, Types bretons : l'Officier bleu ;

- - : Ch. Duvernet, Tante Cécile ;

- - : Guy de Charnacé, La Chasse à courre en France et en Angleterre ;

- - : Comte de Légurat, Une Histoire de village ;

- - : Alfred de Bréhat, Les Vacances d'un professeur ;

- - : Auguste Marc-Bayeux, Les Enfants du siècle (première partie) ;

- - : Wilkie Collins, Sans Nom ;

- - : Yves Gédouin, Types bretons : le Roi de Bignan ;

- - : Paul Perret, Le Billet de mille francs ;

- : Léopold Stapleaux, Un Beau-père terrible ;

- - : Auguste Marc-Bayeux, Les Enfants du siècle (deuxième partie) ;

- - : Wilkie Collins, La Quarteronne ;

- - : Wilkie Collins, Le Journal d'Anne Rodway ;

- - : Wilkie Collins, La Femme rêvée ;

- - : Wilkie Collins, La Main du mort ;

- - : Erckmann-Chatrian, L'Ami Fritz ;

- - : Wilkie Collins, Le Scrupule du curé ;

- - : Alexandre Weill, Chronique de Bade ;

- - : Comte de Léguart, Daniel Collinet ;

- : Louis Ulbach, Les Fêtes du congrès de Gand ;

- - : Auguste Marc-Bayeux, Les Enfants du siècle (troisième partie).

Notes et références

- Patrick Eveno, Histoire du journal Le Monde : 1944-2004, Éditions Albin Michel, , 720 p..

- Patrick Eveno, Le journal Le Monde : une histoire d'indépendance, Odile Jacob, (lire en ligne), p. 23.

- Le duc d'Aumale et la presse, Raymond Cazelles, 1971.

- Michaël Palmer, Des petits journaux au grandes agences, p. 124.

- Pierre Ancery, « Le combat de Jaurès pour la création de l'impôt sur le revenu », Retronews, (lire en ligne).

- Christophe Charle, Le Siècle de la presse (1830-1939), Éditions La Martinière, , p. 221.

- Jean-Noël Jeanneney, François de Wendel en République : l'argent et le pouvoir, 1914-1940, Librairie Académique Perrin, , p. 461.

- « Février 1934 : la chute de « Vienne la rouge » », sur RetroNews, .

- « Introduction en français », sur charles-edmond-chojecki.com (consulté le ).

- Anatole France, La Vie littéraire [4 séries], Paris, Calmann-Lévy, 1888-1895.

- Paul Alphandéry, « Albert Réville : Notice biographique et bibliographique » [PDF], sur 1000 tirés-à-part Salomon Reinach OAI, (consulté le ), p. 3 / 26.

Voir aussi

Article connexe

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Un résumé contenant de nombreuses informations

- Archives du Temps de 1861 à 1942 sur Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF

- Les Nouvelles littéraires, 9 avril 1932, "Maîtres de l'opinion: Le Temps"

- Nadine Bonnefoi, Le Temps et les conflits balkaniques, Thèse, 1997 (Lire en ligne)