Laveyron

Laveyron est une commune française située dans le département de la Drôme en région Auvergne-Rhône-Alpes.

| Laveyron | |||||

La mairie. | |||||

| |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Auvergne-Rhône-Alpes | ||||

| Département | Drôme | ||||

| Arrondissement | Valence | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Porte de Dromardèche | ||||

| Maire Mandat |

Sylvie Perot 2020-2026 |

||||

| Code postal | 26240 | ||||

| Code commune | 26160 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Laveyronnais, Laveyronnaises | ||||

| Population municipale |

1 239 hab. (2020 |

||||

| Densité | 233 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 45° 12′ 39″ nord, 4° 49′ 13″ est | ||||

| Altitude | Min. 128 m Max. 364 m |

||||

| Superficie | 5,32 km2 | ||||

| Unité urbaine | Saint-Vallier (banlieue) |

||||

| Aire d'attraction | Saint-Vallier (commune du pôle principal) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Saint-Vallier (Drôme) | ||||

| Législatives | Quatrième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

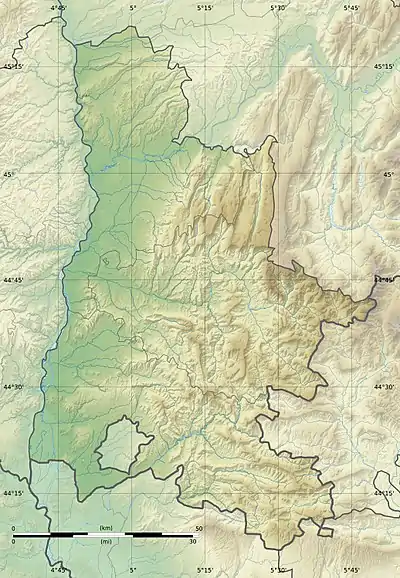

Géolocalisation sur la carte : Drôme

Géolocalisation sur la carte : Auvergne-Rhône-Alpes

| |||||

Géographie

Localisation

La commune est située en bordure du Rhône dans la partie nord du département. Elle est située à 35 km au nord de Valence et à 4 km au nord de Saint-Vallier.

|

Andancette |  | ||

| Andance Ardèche |

N | Beausemblant | ||

| O Laveyron E | ||||

| S | ||||

| Sarras Ardèche |

Saint-Vallier | Saint-Uze |

Hydrographie

La commune est située le long du Rhône.

Urbanisme

Typologie

Laveyron est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [1] - [2] - [3]. Elle appartient à l'unité urbaine de Saint-Vallier, une agglomération inter-départementale regroupant 7 communes[4] et 11 784 habitants en 2017, dont elle est une commune de la banlieue[5] - [6].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Saint-Vallier, dont elle est une commune du pôle principal[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 9 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[7] - [8].

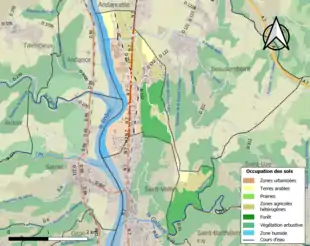

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (33,6 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (43,3 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (26,8 %), zones agricoles hétérogènes (26 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (12,2 %), zones urbanisées (11,7 %), eaux continentales[Note 3] (9,7 %), espaces verts artificialisés, non agricoles (6 %), terres arables (3,9 %), cultures permanentes (3,7 %)[9].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Toponymie

Attestations

Dictionnaire topographique du département de la Drôme[10] :

- 1535 : Le mas de Laveron ou Le mas des Grands Vignes (terrier de Saint-Vallier).

- 1891 : Laveyron, commune du canton de Saint-Vallier.

Histoire

Protohistoire : les Celtes

- Monnaies gauloises[11].

Du Moyen Âge à la Révolution

La seigneurie : au point de vue féodal, Laveyron faisait partie du mandement de Vals (voir ce nom)[10] - [11].

Avant 1790, Laveyron était une communauté de l'élection et subdélégation de Romans et du bailliage de Saint-Marcellin, faisant partie de la paroisse de Saint-Vallier (voir ce nom)[10].

De la Révolution à nos jours

Cette commune fait partie du canton de Saint-Vallier depuis 1790[10].

Navigation sur le Rhône

Un récit sur la création de la commune a été écrit par un ancien maire, M. Gervais. Le principal hameau est La Croix des Mailles. Ce nom renvoie à l'époque où les bateaux remontaient le Rhône grâce à la traction des chevaux sur les chemins de halage. Ils traversaient le fleuve à cet endroit (à cause du virage de la voie d'eau), littéralement ils « changeaient de maille », c'est-à-dire de corde de traction, pour rejoindre l'autre rive. D'autres explications, moins pertinentes, relient ce nom aux « mouilles » qui sont des tourbillons d’eau, des creux d’eau dans le fleuve. Laveyron comportait une auberge entre 1800 et 1840, point de rencontre où l'on pouvait trouver des chevaux disponibles pour la traction batelière.

Dès les années 1840, les bateaux à vapeur remplacent progressivement l'utilisation des chevaux afin de relier Valence et Lyon. Cependant, au niveau de Laveyron et de Sarras, ils ne desserviront au début que la rive ardéchoise, laissant les chevaux assurer la traction du côté drômois. La compagnie générale des bateaux refuse de desservir cette rive car elle la juge trop dangereuse. Ce qui justifierait la présence d'un petit port ou d’une rampe d’abordage afin de faire traverser le fleuve aux marchandises (dont la farine issue du moulin d'Arras) et aux personnes. La traversée se fait en bac à rames puis à traille à partir de 1826. La traille est cependant détruite deux ans plus tard à la suite d'un litige. Le bail du propriétaire du bac est résilié et deux ponts suspendus sont construits à Tournon et Andance. Les traversées en bac se poursuivent néanmoins jusqu'en 1856, date à laquelle le préfet de l’Ardèche ordonne la cessation de l'activité car le passeur perçoit une redevance annuelle illégale. On peut encore voir une tour surmontée d’un équipement métallique qui a pu être un des piliers de la traille. Au cours du XXe siècle, elle supporta le mécanisme d'une éolienne afin de pomper l'eau d'un puits situé à côté de la tour.

Afin d'augmenter la partie navigable sur le Rhône, M. Girardon, ingénieur en chef du Service Spécial du Rhône, réalisa de nombreux aménagements dès 1880. Il décida de fermer les bras secondaires du fleuve par des barrages submersibles, d'installer des épis transversaux afin de fixer la profondeur du fleuve et d'installer des seuils de fond afin d’élargir son lit. Le chenal de navigation atteignit ainsi les 1,2 m de hauteur ce qui permit la navigation sans encombre des bateaux à vapeur. Deux industries furent créées à Laveyron : la tuilerie Félix Crotte en 1856 et la papeterie de la Ferrandinière créée en 1874 par Achille de Montgolfier et son petit-fils Michel Nikly.

Politique et administration

Administration municipale

Le nombre d'habitants au dernier recensement étant compris entre 500 et 1 499, le nombre de membres du conseil municipal est de quinze.

À la suite de l'élection municipale de 2014, le conseil municipal est composé de quatre adjoints et de dix conseillers municipaux[12].

Liste des maires

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[13]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[14].

En 2020, la commune comptait 1 239 habitants[Note 4], en augmentation de 10,13 % par rapport à 2014 (Drôme : +3,72 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Manifestations culturelles et festivités

- Fête : le troisième dimanche de juin et le dernier dimanche d'août[11].

Économie

En 1992 : céréales (maïs), fruits, ovins, caprins[11].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Château Braudoulle[11].

- Ferme forte[11].

- Le château de la Ronceraie fut construit en 1891 pour la famille Baboin par l'architecte Charles Roux-Meulien.

- Aimé Baboin, né en 1845, fit la guerre de 1870 dont il revint indemne. Il travailla un temps à Lyon dans la tullerie de son père puis il dirigea les tulleries de Saint-Vallier. La maison Baboin employait sur le site de Saint-Vallier jusqu’à 300 « canuts ». La tullerie utilisait la soie venue de Lyon et de la vallée. Le tulle est un tissu transparent formé par un réseau de mailles régulières de fins fils de coton, de lin, de soie, de laine. La fabrication du tulle de soie, précédemment monopolisée par les Anglais, était présente dans la vallée du Rhône, particulièrement à Saint-Vallier et à La Voulte-sur-Rhône. Les usines connaissent leur apogée sous le Second Empire. En 1976, en conséquence de l'effondrement du marché du textile dû à la concurrence chinoise, les usines et le château sont vendus.

- Les boiseries intérieures sont inscrites à la Conservation du Patrimoine depuis 1988.

- Le château est équipé de l'eau courante depuis le XIXe siècle.

- Le domaine comprenait une forêt préservée, un verger et un potager. Aujourd'hui, le parc abrite 12 essences différentes d'arbres. Le terrain s'étend sur 50 563 m2. Les jardins ont été initialement dessinés par Marc-Antoine Luizet, paysagiste originaire d'Écully (Rhône). Les arbres du parc sont signalés par des panneaux : érable plane, cornouiller mâle, platane, cèdre du Liban, filaire, frêne élevé, sapin pectiné, robinier faux acacia, buis, érable sycomore, marronnier, tilleul. Le parc est aménagé pour recevoir des manifestations publiques, il comporte des toilettes, des poubelles, des terrains de tennis et de pétanque. Il est par ailleurs utilisé pour des courses d'orientation comme en témoigne la présence de poinçons.

- Il fut occupé par les troupes allemandes durant la Seconde Guerre mondiale. Sept Allemands sont enterrés sous un arbre du parc.

- Le château est devenu propriété de la mairie en 1980 et l'ancienne usine Baboin est aujourd'hui la maison des associations.

- Église du XIXe siècle[11].

Personnalités liées à la commune

- Aimé Baboin (1845-1919), industriel en soieries à Saint-Vallier, constructeur de La Ronceraie, actuelle mairie de Laveyron.

Héraldique, logotype et devise

|

Laveyron possède des armoiries dont l'origine et le blasonnement exact ne sont pas disponibles. |

|---|

Annexes

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Laveyron sur le site de l'Institut géographique national / page archivée depuis 2011.

- Ressources relatives à la géographie :

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé, en , celle d'aire urbaine afin de permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

Références

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Saint-Vallier », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- J. Brun-Durand, Dictionnaire topographique du département de la Drôme, Paris, Imprimerie nationale, (lire en ligne), page 192.

- Michel de la Torre, Drôme, le guide complet de ses 371 communes, Paris, Deslogis-Lacoste, (ISBN 2-7399-5026-8), Laveyron.

- Laveyron sur le site de l'association des maires et présidents de communautés de la Drôme (consulté le 12 mars 2015).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.