L'Origine du monde

L'Origine du monde est un tableau de nu féminin réalisé par Gustave Courbet en 1866. Il s'agit d'une huile sur toile de 46 × 55 cm, exposée au musée d'Orsay depuis 1995[1].

| Artiste | |

|---|---|

| Date | |

| Commanditaire | |

| Type | |

| Dimensions (H × L) |

46 × 55 cm |

| Mouvement | |

| Propriétaire | |

| No d’inventaire |

RF 1995 10 |

| Localisation | |

| Modèle |

Description

La toile montre en gros plan, en contre-plongée, la vulve et le torse d'une femme allongée nue sur le drap blanc[2] d'un lit, les cuisses écartées. Le tableau est cadré de sorte qu'on ne voit rien au-dessus des seins (en partie couverts d'un drap) ni en dessous des cuisses. En arrière-plan, au coin supérieur gauche, l'artiste a peint un triangle brun qui met le sujet en valeur, et notamment le triangle pubien couvert d'une toison brune broussailleuse qui coiffe une fente vulvaire aux lèvres apparentes[3].

Bien que l’œuvre n'ait pas été exposée en public avant la fin du XXe siècle, elle est connue et décrite par les commentateurs du monde artistique et littéraire de son époque, et en premier lieu par Maxime Du Camp qui la voit, vers 1867, chez son premier propriétaire et la présente en ces termes[4] :

« Dans le cabinet de toilette du personnage étranger, on voyait un petit tableau caché sous un voile vert. Lorsque l’on écartait le voile, on demeurait stupéfait d’apercevoir une femme de grandeur naturelle, vue de face, émue et convulsée, remarquablement peinte, reproduite con amore, ainsi que disent les Italiens, et donnant le dernier mot du réalisme. Mais, par un inconcevable oubli, l’artisan qui avait copié son modèle d’après nature, avait négligé de représenter les pieds, les jambes, les cuisses, le ventre, les hanches, la poitrine, les mains, les bras, les épaules, le cou et la tête. »

Historique

Un modèle anonyme qui suscite bien des fantasmes d’identité

Aucune source historique ne documente les circonstances de la réalisation du tableau par Courbet. Celui-ci n’en fait nulle part mention dans sa correspondance[5], et les témoignages de ses contemporains, qui sont rares et parcellaires, n’apportent aucune certitude formelle sur l’identité du modèle. Pour autant, les spéculations sont allées bon train, amplifiées depuis que le tableau est entré dans les collections publiques, comme si l’anonymat du modèle était particulièrement insupportable et/ou un puissant stimulant de fantasmes pour les enquêteurs. C’est ainsi qu’une multitude d’hypothèses, plus ou moins sérieuses et étayées, ont voulu donner un nom, et surtout un visage, à ce sexe anonyme.

Une fausse piste durable

- Portrait de Johanna (dite « Jo ») Hiffernan

Courbet, Jo, la belle irlandaise (1866).

Courbet, Jo, la belle irlandaise (1866). Whistler, Symphonie en blanc no 1 (1862).

Whistler, Symphonie en blanc no 1 (1862).

L’une d’elles, longtemps en vogue, a affirmé qu’il s’agissait de Johanna (dite « Jo ») Hiffernan, une Irlandaise muse modèle et maîtresse du peintre James McNeill Whistler qui la décrit ainsi à Fantin-Latour :

« C’est des cheveux les plus beaux que tu n’aies jamais vu ! d’un rouge non pas doré mais cuivré, comme tout ce qu’on a rêvé de Vénitienne[6] ! »

En dépit de l’aporie faisant d’une Irlandaise connue pour être une vraie rousse, la propriétaire de la toison noire de L’Origine du Monde, cette version s’est diffusée à l’envi jusqu’à culminer le avec le tapage médiatique causé par l’improbable découverte d’un fragment de tableau complétant L’Origine du Monde identifié comme la tête de Jo[7], un scoop « fantaisiste » selon le musée d'Orsay, qui depuis a fait long feu[8].

La première mention selon laquelle Joanna Hiffernan avait « probablement » servi de modèle à L’Origine remonte à 1978, par l’historienne de l’art Sophie Monneret. Jean-Jacques Fernier reprit l’hypothèse dans le catalogue de l’exposition « Les Yeux les plus secrets » qu’il organisa en 1991 à Ornans, où le tableau, qui appartenait alors à Sylvia Bataille, fut pour la première fois présenté au public français. Cette version devint, en 2000, le pivot du scénario développé par Christine Orban dans un roman : J’étais l’origine du monde (Albin-Michel)[9] - [10]. Le succès de ce dernier a contribué à diffuser la légende tenace selon laquelle la rousse irlandaise aurait été non seulement le modèle, mais de surcroît la maîtresse de Courbet, et le tableau l’objet de rupture entre elle et son amant Whistler. Une version romancée largement répandue[11] et qu’une enquête historique minutieuse a récemment permis de démentir définitivement, en montrant que Johanna Hiffernan n’était pas à Paris au moment où la toile a été peinte, que la rupture entre Jo et Whistler date de 1872 et que la prétendue jalousie amoureuse de ce dernier est pure invention romanesque[12]. Bien au contraire, c’est Whistler qui invita Courbet à peindre le visage de Jo, en 1865, à Trouville, en un portrait intitulé Jo, la belle irlandaise qui rend honneur à la splendeur de sa chevelure rousse. Tout indique que leurs relations se soient arrêtées là[13] - [14].

Autres spéculations

Jeanne de Tourbey, future comtesse de Loynes, peinte par Amaury-Duval.

Jeanne de Tourbey, future comtesse de Loynes, peinte par Amaury-Duval._par_Nadar_(1820-1910).jpg.webp) Photographie de Mlle Queniaux par Nadar, v. 1860.

Photographie de Mlle Queniaux par Nadar, v. 1860..jpg.webp) Photographie de Cora Pearl par Eugène Disdéri, v. 1860.

Photographie de Cora Pearl par Eugène Disdéri, v. 1860.

D’autres noms ont circulé visant à abolir l’anonymat de L’Origine du Monde. Ainsi, celui de deux femmes, parmi les plus prisées à Paris en 1866, deux fameuses courtisanes, à la fois maîtresses du prince Napoléon (proche cousin de Napoléon III), et de Khalil-Bey, le propriétaire de la toile : Jeanne de Tourbey[15] (surnommée « La dame aux violettes ») et Cora Pearl[16] (surnommée « La grande horizontale »). Une troisième maîtresse de Khalil Bey, Constance Quéniaux, tient la corde de nos jours, depuis que Claude Schopp, spécialiste d’Alexandre Dumas, a restitué le sens corrompu d’une lettre de ce dernier à George Sand où il écrit :

« On ne peint pas de son pinceau le plus délicat et le plus sonore l’intérieur de Mlle Queniault [sic] de l’Opéra[17]. »

Ajoutant du crédit à cette hypothèse, la chevelure intensément brune de Constance Quéniaux s’accorde, elle, bien avec la toison de L’Origine.

S’il ne semble pas absurde que le modèle ait pu appartenir au « sérail » de Khalil Bey, « le Turc des Boulevards » destinataire du tableau, collectionneur de nus et amateur de femmes, il semble en revanche très improbable qu’un modèle ait pu tenir longtemps la pose exigée par le tableau de Courbet. Ce dernier argument est avancé pour suggérer le rôle intermédiaire qu’a pu jouer la photographie dans la fabrication de la toile[18].

Le rôle de la photographie

Il existe plusieurs mentions, sous la plume de Courbet et de ses correspondants, de son utilisation de photographies pour peindre des nus[19] - [20]. Il conservait du reste plusieurs centaines de clichés de nus dans son atelier d’Ornans, dont certains par Vallou de Villeneuve, par Joseph-Auguste Belloc et par les frères Louis-Auguste et Auguste-Rosalie Bisson[21]. Le cadrage de L’Origine du Monde reprend à l’identique celui d’épreuves conçues pour le stéréoscope par Belloc, dont le modèle, s’il faut absolument un nom, s’appelait Augustine Legaton[22]. Pour un grand nombre d’historiens de l’art contemporains parmi les plus sérieux et avec les meilleurs arguments, la photographie pornographique est source, à la fois, de l’iconographie et de la composition de l’Origine. On compte Linda Nochlin[23], Valérie Bajou[24], Thierry Savatier[18], Laurence des Cars et Dominique de Font-Réaulx[22] parmi les partisans de cette dernière interprétation. Mais si la toile est une provocation choquante, elle n'est pas une pochade pornographique : elle ne calque pas la crudité des photographies pornographiques qu'on vendait aux amateurs à l'époque et dans lesquelles « les lèvres de la vulve, parfois la crête du clitoris sont habituellement indiquées par un rougeoiement auquel ici Courbet se refuse[25] ».

Des propriétaires discrets

La commande de L'Origine du monde est attribuée à Khalil-Bey, un diplomate turc, ancien ambassadeur de l'Empire ottoman à Athènes et Saint-Pétersbourg fraîchement installé à Paris. Présenté par Sainte-Beuve à Courbet, il commande une toile à ce dernier pour sa collection personnelle de tableaux érotiques qui compte entre autres Le Bain turc d'Ingres (1862). Courbet lui vend simultanément, en 1866, Le Sommeil[26] et L'Origine du monde.

Trois ans plus tard, Khalil-Bey, ruiné par des dettes de jeu, vend 68 tableaux aux enchères. Mais il conserve L'Origine du monde qu'il emmène à Constantinople. Il est ministre du gouvernement turc, puis revient à Paris avec son tableau en 1877. L'antiquaire Antoine de La Narde fait l'acquisition du tableau. Edmond de Goncourt le voit ensuite chez ce marchand d'art en 1889[27]. Il est alors masqué par un autre tableau de Courbet représentant le château de Blonay, réalisé durant l'exil en Suisse du peintre.

Les Goncourt ne s'étant pas portés acquéreurs, on perd à nouveau sa trace. Une hypothèse le place ensuite dans la collection d'Émile Vial[1] jusqu'en 1912, puis on le retrouve de façon certaine dans la Galerie Bernheim-Jeune jusqu'en 1913, où il est acheté le par le baron Mór Lipót Herzog[28]. Ce collectionneur hongrois emporte les deux toiles associées à Budapest où il cède l'Origine du monde à son compatriote le baron François de Hatvany. Le Château de Blonay sera acquis en 1959 par le musée des beaux-arts de Budapest.

Entre-temps, la Hongrie est envahie par l'armée allemande en . L'Origine du monde, figure parmi 70 œuvres de la collection du baron[29] déposées dans des coffres de banques sous les noms d'emprunt de Hongrois de confiance car Hatvany est juif. Bonne précaution puisque les nazis saisissent les œuvres détenues par les Juifs sans toucher à celles des autres Hongrois. Mais quand les Russes envahissent la Hongrie au début de 1945, les banques du pays sont totalement pillées. L'Origine du monde part à l'est. À l'été 1946, un homme, se disant hongrois, vient trouver le baron Hatvany (qui a échappé aux rafles) et lui propose de racheter une partie de sa collection (une dizaine de tableaux). Parmi eux figure L'Origine du monde, qui l'accompagne lorsqu'il rejoint Paris avec sa famille.

Le dernier particulier à posséder ce tableau est le psychanalyste Jacques Lacan. Avec l'actrice Sylvia Bataille, il en fait l'acquisition en 1955 pour l'installer dans sa maison de campagne de Guitrancourt dans les Yvelines. Le cache originel ayant disparu, le psychanalyste demande à André Masson, son beau-frère, de construire un cadre à double fond et de peindre une autre œuvre par-dessus. Celui-ci réalise une version surréaliste de L'Origine du monde, intitulée Terre érotique, et beaucoup plus suggérée[30]. Le tableau est reproduit en 1974 dans un essai illustré de Bradley Smith (1910-1997) préfacé par Henry Miller, où il est intitulé Torse[31].

Le public new-yorkais a toutefois l'occasion d'admirer pour la première fois L'Origine du monde en 1988 lors de l'exposition Courbet Reconsidered au Brooklyn Museum. Elle est aussi exposée en 1992 à l'exposition Masson, à Ornans.

Après la mort de Lacan en 1981, puis de Sylvia Bataille-Lacan en 1993, le ministère de l'Économie et des Finances accepte que les droits de succession de la famille soient réglés par dation de l'œuvre au musée d'Orsay, en 1995.

Impact du réalisme

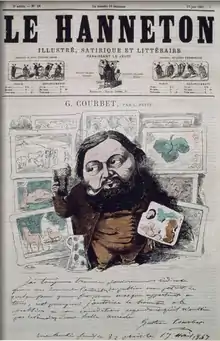

Probable première évocation graphique et publique, mais sibylline, du tableau de Courbet, représenté par une feuille de vigne, à droite de son visage.

Une œuvre provocatrice

Le XIXe siècle connut dans la représentation du nu les prémices d'une révolution picturale dont les acteurs principaux furent Courbet et Manet. Courbet rejetait la peinture académique et ses nus lisses, idéalisés, mais s'attaquait aussi directement à la bienséance hypocrite du Second Empire, où une forme d'érotisme était tolérée lorsqu'il s'agissait de peinture mythologique ou onirique.

Le réalisme de Courbet, qui se targua plus tard de n'avoir jamais menti dans sa peinture, repoussait toujours plus loin les limites du présentable. Avec L'Origine du monde, il exhiba en quelque sorte la partie cachée de l'Olympia de Manet. Maxime Du Camp, dans une sévère diatribe, relata sa visite chez le commanditaire de l'œuvre et sa vision d'un tableau « donnant le dernier mot du réalisme ».

Dans le livre Trois dîners avec Gambetta, Ludovic Halévy[32] reprend le récit fait par Gambetta (en substance sauf pour les propos de Courbet) :

« C'était chez Khalil Bey… Devant le tableau, on s'épuisait en phrases enthousiastes… Courbet alors de dire avec sa grosse voix grasseyante et traînante : “Vous trouvez cela beau… et vous avez raison… Oui, cela est très beau, et tenez, Titien, Véronèse, LEUR Raphaël, MOI-MÊME n'avons jamais rien fait de plus beau.” »

Une influence encore actuelle

En 1989, la plasticienne Orlan s'en inspire pour réaliser L'Origine de la guerre[33], le pendant masculin et phallique du tableau de Courbet en un geste empreint de féminisme.

En France, en février 1994, en raison de la couverture du roman Adorations perpétuelles de Jacques Henric, reproduisant L'Origine du monde, la police visita plusieurs librairies pour faire retirer le livre des vitrines. Certaines comme la librairie Rome à Clermont-Ferrand, situé au voisinage de la cathédrale, et qui dut lutter contre les pressions des autorités locales, le maintinrent en vitrine, mais Les Sandales d'Empédocle à Besançon le retirèrent, et certaines librairies le firent d'elles-mêmes. L'auteur se désola de ces événements :

« Il y a quelques années, les libraires étaient des contre-pouvoirs. Lorsque le ministère de l'Intérieur, en 1970, avait interdit le livre de Pierre Guyotat, Éden, Éden, Éden, les librairies avaient été des lieux de résistance. Aujourd'hui, elles devancent la censure… »

Le , Jacques Toubon, ministre de la Culture, dénonce ces actions : « Les différentes initiatives prises pour empêcher ou diminuer l'exposition de ce livre constituent une tentative ridicule de censure, s'agissant d'une œuvre d'art en elle-même belle et respectable[34]. »

Bien que la moralité et les interdits qu'elle dicte aient évolué depuis Courbet, notamment grâce à la photographie et au cinéma, le tableau est resté provocateur. En témoigne l'événement qu'a représenté son entrée au musée d'Orsay. Un gardien fut même affecté en permanence à la surveillance de cette seule pièce, pour observer les réactions du public.

L'artiste serbe Tanja Ostojic s'est inspirée de cette œuvre en l'imitant dans un style provocateur. L'œuvre a été présentée lors de l'exposition Europart sur l'art actuel en Europe qui s'est tenue à Vienne en 2005, puis à la rétrospective Courbet au Grand Palais, à la fin de l'année 2007.

Le cinéaste Philippe Ramos s'est également inspiré de L'Origine du monde pour ses films Capitaine Achab (un court métrage en 2004, puis un long métrage en 2007). La même référence apparaît dans L'Origine du monde (2001) de Jérôme Enrico, avec Roschdy Zem, Ángela Molina et Alain Bashung. Le scénario fait le rapprochement, par le prétexte dramatique d'une enquête policière, entre le tableau de Courbet et Œdipe roi de Sophocle.

En 2000, l'écrivain Serge Rezvani sort L'Origine du monde chez Actes Sud, un roman de fiction autour du célèbre tableau éponyme. L'action se déroule en 2020 à Paris, au « Grand Musée ». Le tableau est au centre du roman, œuvre posant problème et obsédant totalement le personnage principal Bergamme, qui décide de le dérober pour le continuer et lui rendre son statut d'œuvre secrète et cachée du public.

L'écrivain Jean-Pierre Gattégno donne aussi une place particulière à l'œuvre de Courbet, symbole de désir, dans son livre Longtemps je me suis couché de bonne heure.

L'écrivain chilien Jorge Edwards s'est aussi inspiré de cette œuvre pour son roman L'Origine du monde (1996), traduit déjà au français et qui porte sur des personnages chiliens à Paris.

L’artiste française Bettina Rheims a publié un livre d’art photo Le Livre d’Olga[35] en 2008, la photo de clôture étant la photo du protagoniste Olga Rodionova représentant presque entièrement L'Origine du monde. Les seules différences représentaient l'évolution des goûts entre les XIXe et XXIe siècles : épilation parfaite des organes génitaux avec piercing clitoridien et tatouage intime de Olga Rodionova en comparaison du look velu naturel de Constance Quéniaux. Le livre controversé a acquis une grande renommée et a été l'objet d'une bataille juridique en Russie.

Le musicien Tony Hymas compose en 2010 une suite intitulée De l'origine du monde. Le propos s'inscrit dans une logique allant du tableau de Courbet jusqu'à la participation de ce dernier à la Commune de Paris comme autre origine du monde. Les illustrateurs Daniel Cacouault, Simon Goinard Phélipot, Rocco, Stéphane Courvoisier, Zou, Eloi valat, Jeanne Puchol, Benjamin Bouchet, Sylvie Fontaine, Chloé Cruchaudet, Stéphane Levallois, Nathalie Ferlut ont participé au projet publié par les disques nato.

En février 2011, l'artiste danois Frode Steinicke (da) s'est vu exclu du réseau social Facebook pour avoir publié sur son profil une photographie du tableau. Elle était destinée à illustrer ses commentaires sur une émission de la chaîne de télévision danoise DR2. Son profil a finalement été réactivé, mais sans la photographie de l'œuvre[36]. Des pages Facebook consacrées à ce tableau ont été supprimées par l'administration du site à la suite de la médiatisation de l'événement.

En , une plainte contre Facebook est déposée au tribunal de grande instance de Paris, par un Français dont le compte a été banni à la suite de la publication sur son profil d'une photo du tableau. La photo renvoyait vers un documentaire diffusé par la chaîne culturelle Arte, et retraçait l'histoire du tableau. Le plaignant, un professeur, a fait cela « pour transmettre sa passion pour l'art ». Constatant que ses courriels restaient sans réponse, il a donc décidé d'assigner Facebook pour « atteinte à la liberté d'expression ». Il dénonce en même temps les conditions générales de Facebook qui l'obligent à porter plainte uniquement devant le tribunal de Santa Clara en Californie, et espère faire reconnaître la compétence de la justice française[37] - [38]. La cour d'appel de Paris a confirmé en que les juridictions françaises étaient compétentes pour juger ce litige[39].

Le , une jeune artiste plasticienne luxembourgeoise, Deborah De Robertis, s'assoit à terre devant le tableau exposé au musée d'Orsay et, jambes écartées, exhibe son sexe devant les visiteurs à la manière du modèle du tableau, avant d'être délogée par les gardiens et la police venue en renfort[40].

Hypothèse du fragment d'un tableau plus grand

.jpg.webp)

Le , le magazine Paris Match se fait l'écho d'une hypothèse selon laquelle le tableau aurait été initialement plus grand, et aurait comporté le visage du modèle[41]. Un collectionneur, Johan de la Monneraye, a acheté à un antiquaire parisien en 2010 un portrait non signé représentant une tête de femme renversée qui, d'après l'expert Jean-Jacques Fernier, correspond au reste du tableau de Courbet.

Les experts du musée d'Orsay rejettent toutefois cette théorie d'un tableau découpé en deux parties[42], en la qualifiant de « fantaisiste »[43]. Le format du tableau (46 × 55 cm) est un format standard de l'époque que Courbet lui-même a utilisé pour d'autres tableaux. De plus, la position de la tête et le style de peinture ne correspondent pas au bas[44].

Notes et références

- Page officielle du musée d'Orsay, notice concernant L'Origine du monde : « Courbet n'a cessé de revisiter le nu féminin, parfois dans une veine franchement libertine. Mais avec L'Origine du monde, il s'autorise une audace et une franchise qui donnent au tableau son pouvoir de fascination. ».

- « Une autre interprétation suggère qu'il ne s'agit peut-être pas d'un drap, mais d'un jupon de coton classique, sans dentelle ni broderie, simplement retroussé ». Cf Thierry Savatier, op. cit., p.24

- Thierry Savatier, L’Origine du Monde, Bartillat, , p. 24-25.

- Maxime Du Camp, Les Convulsions de Paris, vol. 2, Épisodes de la Commune, Paris, Hachette, 1878, p. 189-190 [Obscénité] (en ligne).

- Petra Ten-Doesschate Chu, Édition commentée de la Correspondance de Gustave Courbet, Paris, Flammarion, , 635 p. (ISBN 978-2-08-011764-9).

- (en) The Correspondence of James McNeill Whistler, 1855-1903, University of Glasgow, Margaret F. MacDonald, Patricia de Montfort et Nigel Thorp (éd.) (lire en ligne), lettre de janvier-juin 1861, GUW 08042. C’est Whistler qui souligne..

- Pour la reconstitution détaillée du dossier, voir la postface de la nouvelle (5e) édition de L’Origine du Monde de Thierry Savatier, Paris, Bartillat 2019, p. 265-304.

- « Communiqué de presse du Musée d’Orsay : « L'Origine du monde n'a pas perdu sa tête... » », sur musee-orsay.fr, (consulté le ).

- Thierry Savatier, « De qui « L’Origine du monde » est-elle le nom ? », sur lemonde.fr, (consulté le ).

- Antoinette Le Normand-Romain, Isolde Pludermacher, Thierry Savatier (éd.), Cet obscur objet de désirs – Autour de L’Origine du monde, Paris, Liénard, , 175 p. (ISBN 978-2-35906-114-7).

- C’est d’ailleurs la version qui figura dans l’encyclopédie libre Wikipédia, depuis la création de la page le 13 janvier 2005, jusqu’au 10 juin 2019 et que de nombreux ouvrages historiques ont colporté telle une vulgate.

- Yves Sarfati, L’Anti-Origine du Monde, Dijon, Les Presses du Réel, , 460 p. (ISBN 978-2-84066-833-6).

- Pour un récit circonstancié de l’histoire du trio : Yves Sarfati, L’Anti-Origine du Monde, Les presses du réel, 2017.

- Thierry Savatier, L’Origine du Monde, Paris, Bartillat, 2019 (5e édition), 322 p. (ISBN 978-2-84100-667-0), p. 54-64.

- Michèle Haddad, Gustave Courbet, Peinture et Histoire, Paris, Presses du Belvédère, , 243 p. (ISBN 978-2-88419-085-5 et 2-88419-085-6), p. 142.

- (en) Klaus Herding, Courbet, A Dream of Modern Art, Francfort, Hatje Cantz, , 304 p. (ISBN 978-3-7757-2629-0), p. 34.

- Claude Schopp, L’Origine du Monde, vie du modèle, Paris, Phoebus, , 160 p..

- Thierry Savatier, L'Origine du Monde : histoire d'un tableau de Gustave Courbet, Paris, Bartillat, 2019 (5ème édition), 322 p. (ISBN 978-2-84100-667-0), p. 67-69.

- Fried Michael, Le Réalisme de Courbet, Paris, Gallimard, coll. « NRF Essais », , p. 352.

- Lettre de Théophile Silvestre à Alfred Bruyas, 8 avril 1873, Paris, Bibliothèque d’art et d’archéologie, fonds Jacques Doucet, ms. 216.

- Valérie Bajou, Courbet, Paris, Adam Biro, , 304 p. (ISBN 978-2-87660-375-2), p. 318.

- Laurence des Cars, Dominique de Font-Réaulx, Gary Tinterow, Cathryn Calley Galitz, Michel Hilaire et Sylvain Amic (éd.), avec Bruno Mottin, Bertrand Tillier et Dominique Lobstein, Gustave Courbet, Paris, Réunion des musées nationaux, , p. 378-384.

- Linda Nochlin, « Living with Courbet », dans Courbet à neuf ! Sous la direction de Mathilde Arnoux, Dominique de Font-Réaulx, Laurence des Cars, Stéphane Guégan et Scarlett Reliquett – Courbet à Neuf ! – Éditions de la Maison des sciences de l’homme, Paris, 2010, p. 16.

- Valérie Bajou, Courbet, Paris, Adam Biro, , 304 p. (ISBN 978-2-87660-375-2), p. 344.

- Jean-Luc Steinmetz, Gustave Courbet, Virgile, , p. 75.

- Pour cette section, voir la transcription du film de Jean-Paul Fargier, L'Origine du monde, par le ciné-club de Caen.

- Edmond de Goncourt, Journal des Goncourt. Mémoires de la vie littéraire, t. 8, 1889-1891 (3e série, 2e vol. ), Paris, Charpentier, 1895, p. 64 [samedi 29 juin 1889] (en ligne).

- (en) Dana Arnold, Interdisciplinary Encounters : Hidden and Visible Explorations of the Work of Adrian Rifkin, I.B.Tauris, , 288 p. (ISBN 978-1-78076-702-4, lire en ligne).

- Cette collection comportait entre 700 et 800 œuvres.

- Voir une reproduction du catalogue de l'exposition Amours (Fondation Cartier pour l'art contemporain, Paris, 1997), sur le site PileFace.com sur Philippe Sollers.

- Bradley Smith, Erotic Art of the Masters, New York, Lyle Stuart Inc. / Gemini Press, 1974 ; traduit en français chez Julliard, 1978, p. VI, 56 (ISBN 2260001289).

- Ludovic Halévy, Trois dîners avec Gambetta, éd. par Daniel Halévy, Paris, Grasset, coll. « Les amis des Cahiers verts » (no 4), 1929, p. 87 (OCLC 489724270).

- « Orlan: "L’origine de la guerre" en écho à "L'origine du monde" de Courbet », Paris Art, (lire en ligne, consulté le ).

- Jean-Pierre Dufreigne, « Le ça d'Orsay », L'Express, (lire en ligne).

- « Le Livre d'Olga ».

- Dépêche AFP du 17 février 2010 : « L'Origine du monde de Courbet interdit de Facebook pour cause de nudité ».

- « L'origine du monde » assigne Facebook en justice, lepoint.fr, publié le 24 octobre 2011.

- Olivier Chicheportiche, « France : banni de Facebook pour une photo, il porte plainte contre le réseau social », sur ZDNet, .

- Clubic 15/02/2016 La justice française outrepasse le règlement Facebook.

- R.G., « L'artiste luxembourgeoise Deborah De Robertis montre son sexe au musée d'Orsay », sur l'avenir.net, (consulté le ).

- « L'Origine du monde : Le secret de la femme cachée », sur ParisMatch.com, (consulté le ).

- Lauren Provost, « L'Origine du monde de Gustave Courbet aurait un visage », sur Huffington Post, .

- « L'Origine du monde n'a pas perdu sa tête... » [PDF], sur musee-orsay.fr, .

- Philippe Dagen, « L'Origine du monde : le poids des mots, le choc du faux », Le Monde, (lire en ligne).

Annexes

Éléments et contexte historique

- Laurence des Cars, « Une dation entre au musée d'Orsay : L'Origine du monde (1866) par Gustave Courbet », dans Revue du Louvre. La revue des musées de France, 5-6, Paris, , p. 20-21 (ISSN 0035-2608)

- Laurence des Cars, « Nouvelles acquisitions », dans 48/14 La revue du musée d'Orsay, 1 [nouv. sér.], Paris, , p. 40-41 (ISSN 1145-2153)

- Michèle Haddad, Francis Haskell (introd.), Khalil-Bey : un homme, une collection, Paris, Éditions de l'Amateur, 2000 (ISBN 2-85917-301-3)

- Michèle Haddad, Laurence des Cars (introd.), Gustave Courbet : peinture et histoire, Pontarlier, Presse du Belvédère, 2007 (ISBN 978-2-8841-9085-5)

- Thomas Schlesser, Réceptions de Courbet : fantasmes réalistes et paradoxes de la démocratie, 1848-1871, Dijon, Presses du réel, 2007 (ISBN 978-2-8406-6204-4)

- Antoinette Le Normand-Romain, Isolde Pludermacher, Thierry Savatier (éd.), Cet obscur objet de désirs – Autour de L’Origine du monde, Paris, Liénard, 2014, 175 p. (ISBN 978-2359061147)

Articles connexes

Synthèses

- Philippe Mariot, « L'origine du monde [numéro d'inventaire RF 1995 10] », dans Base Joconde. Catalogue des collections des musées de France, Paris, c. 1995 (réf. M5060000044 avec bibliogr.)

- Stéphane Guégan et Michèle Haddad, L'ABCdaire de Courbet et le réalisme, Paris, Flammarion, 1996 (ISBN 2-08-012468-4)

- Thomas Schlesser, « L'Origine du monde », dans Dictionnaire de la pornographie, sous la dir. de Philippe Di Folco, Paris, Presses universitaires de France, 2005 (ISBN 2-13-054414-2)

Études littéraires et fortune critique

- Bernard Teyssèdre, Le Roman de l'origine, Paris, Gallimard, 1996 [nouv. éd. 2007] (ISBN 978-2-07-078411-0) (commentaires)

- Thierry Savatier, L'origine du monde : histoire d'un tableau de Gustave Courbet, Paris, Bartillat, 2006 [nouv. éd. 2009] (ISBN 978-2-84100-445-4) (commentaires[PDF])

Articles de presse

- Florence Noiville, « Le retour du puritanisme », dans Le Monde,

- Philippe Dagen, « Le musée d'Orsay dévoile L'Origine du monde », dans Le Monde,

- Philippe Dagen, « Sexe, peinture et secret », dans Le Monde,

Conférences et débats

- Thomas Schlesser et Michèle Haddad, entretien avec Raphaël Enthoven, L'Origine du monde. Les Origines (5/5), dans Les Nouveaux chemins de la connaissance, Paris, France Culture, , 59 min (en ligne)

- Laurence des Cars, Catherine Millet, Jean-Jacques Lebel, L'Origine du monde de Courbet. Conférences d'hiver (1/3) du , Paris, Musée d'Orsay, , 1 h 7 min (France culture. Plateformes : Arts et lettres) (en ligne)

Filmographie

Émission radiophonique

- Le modèle, la princesse et le dandy ottoman, 1re partie : « Constance, la femme sans tête », documentaire d'Ilana Navaro, réalisation d'Annabelle Brouard, sur France Culture, (en ligne)

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :