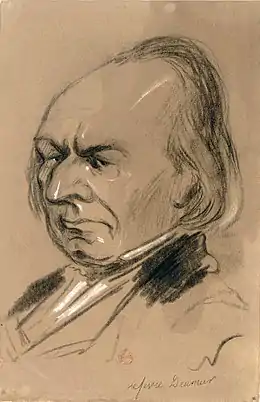

Jules Lefèvre-Deumier

Pierre Jules Alexandre Lefèvre-Deumier[1], né le à Paris où il est mort le , est un écrivain et poète français.

| Bibliothécaire Palais de l'Élysée | |

|---|---|

| à partir de |

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 60 ans) Ancien 1er arrondissement de Paris |

| Nationalité | |

| Activités | |

| Conjoint |

| Distinction |

|---|

Compagnon de route, ami, parfois précurseur, de Lamartine, Hugo, Vigny, Baudelaire[2], Lefèvre-Deumier, dont Alexandre Soumet a dit hautement qu’il était « le plus grand expressionniste de notre époque », fut, selon certains, un des écrivains les plus éminents, un des poètes les plus remarquables de son époque, sans avoir obtenu la réputation qu’il méritait[3].

Biographie

Fils de Denis Lefèvre, employé au ministère des Finances sous la Restauration, poète classique et rationaliste, disciple de Parny, raillant le romantisme, Lefèvre avait composé, encore au collège, une tragédie, dont il a publié quelques fragments, trente ans plus tard, dans son recueil intitulé Œuvres d’un désœuvré[3]. Il composa ensuite plusieurs autres tragédies dans le genre romantique, que la nouvelle école littéraire née avec la Restauration n’avait pas encore inaugurée sur la scène française[3]. Le chef reconnu de cette école, qui comptait tout ce qu’il y avait de jeunesse, de génie et d’avenir en littérature, était alors Alexandre Soumet[3]. Lefèvre fut son élève et ami, et se trouva ainsi engagé, auprès de lui, dans la « croisade » du romantisme[3].

Il n’était connu que parmi ses émules et ses amis littéraires, lorsqu’il fit recevoir au Théâtre-Français, sous les auspices de Talma, une tragédie intitulée l’Exilé vengeur, avec Oreste pour héros mais, comme Soumet avait traité à peu près le même sujet dans sa tragédie Clytemnestre, reçue depuis quinze ans mais reléguée dans les cartons du théâtre par les efforts de la faction classique, Lefèvre-Deumier renonça au bénéfice de sa réception et retira sa pièce pour ne pas faire concurrence à son maitre lorsque celle de Soumet fut enfin représentée[3]. L’immense succès de cette tragédie ne fit que l’encourager à poursuivre dans la même voie et il acheva successivement plusieurs tragédies, entre autres les Mexicains et Richard III, qui, reçues avec distinction, n’ont été jamais représentées[3]. Talma n’était plus là pour recommander aux comédiens le coup d’essai de son protégé[3].

Lefèvre jouissait déjà d’une estime générale, comme poète épique et surtout élégiaque, parmi les poètes qui entouraient Soumet, mais ses vers, applaudis dans les soirées romantiques, n’étaient pas arrivés aux oreilles du public, qui, à cette époque, se préoccupait plus de politique que de la révolution littéraire[3]. Malgré ses amitiés et ses relations journalières avec des écrivains monarchiques et religieux, plus ou moins pensionnés par la liste civile, Lefèvre était plus philosophe que chrétien, plus libéral que royaliste, ce qu’il prouva bien en 1825, en faisant paraitre une élégie sur la mort du général Foy, l’un des principaux orateurs du parti libéral sous la Restauration, qui fut louée même dans le Constitutionnel, qui ridiculisait quotidiennement les romantiques[3]. Auparavant, en 1823, il avait publié chez Amyot un poème byronien, le Parricide, relatant la lutte sanglante d'un fils avec l'auteur de ses jours, ouvrage peu fait pour s’attirer les suffrages paternels et où les classiques ne voulurent voir que du mauvais gout, de l’enflure, des incorrections et des négligences[3].

L’un des fondateurs de la Muse française, la revue de l’école romantique où publiaient Victor Hugo, Alfred de Vigny, Émile Deschamps, Charles Nodier, etc., Lefèvre en fut un des rédacteurs les plus fidèles[3]. Il participa également aux Annales romantiques et à d’autres publications collectives de la même école et passa du parti libéral aux royalistes, collaborant officieusement à titre anonyme avec Soumet, dont il exécuta en une nuit le cinquième acte d’une tragédie que celui-ci ne parvenait pas à terminer[3]. En 1828, il publia le Clocher de Saint-Marc, poème qui fut sauvagement attaqué par les classiques et défendu faiblement par les romantiques, où il s’était proposé de suivre Byron, pour la création, le caractère, la pensée de l’ouvrage, et Alexandre Soumet, dont il se croyait élève, pour la forme et la couleur du style[3].

Un premier amour le fit changer tout d’un coup de manière et d’école[3]. Épris d’une belle jeune femme de grande naissance et de grande fortune, Lefèvre se passionna pour la poésie d’André Chénier et chanta son aimée sous le nom de Maria[3]. Lorsque cette femme partit pour l’Italie avec un rival, il se retira du monde et même s’éloigna de ses meilleurs amis pour n’être pas distrait de sa douleur amoureuse[3]. Dans cette entremise, la femme qu’il aimait mourut à l’étranger et la révolution de Juillet survint[3]. Cet évènement lui donna envie d’aller combattre pour l’indépendance en Pologne, comme Byron avait combattu pour l’indépendance grecque[3]. Parti de France, plein d’enthousiasme, avec une troupe de jeunes volontaires, médecins ou étudiants en médecine, qui avaient obtenu, en cette qualité, des passeports pour se rendre à Varsovie, où le sévissait le choléra, il trouva le passage fermé par le gouvernement prussien, qui les fit interner dans des villes éloignées de la frontière, en leur annonçant que seuls les médecins auraient le droit de passer en Pologne[3]. Son frère cadet avait été reçu docteur à la faculté de Paris, mais lui-même n’avait jamais songé à devenir médecin[3]. Condamné à retourner en France ou à demeurer prisonnier en Prusse, sans pouvoir faire un pas vers la Pologne, qui venait d’entreprendre sa lutte désespérée contre la Russie, il rencontra, dans l’hôtel où il attendait les événements, un médecin suisse du nom de Kuntzli, envoyé étudier le choléra en Pologne par la faculté de Zurich, et qui était retenu en Silésie par la police prussienne, jusqu’à ce que son diplôme de docteur en médecine lui eût permis d’accomplir sa mission[3]. Comme il assurait à Lefèvre que les passeports avant un mois ou six semaines, celui-ci lui avoua ne pas être médecin et le supplia de lui permettre de l’être : « je ne demande qu’un mois pour me mettre en état de passer ma thèse à la faculté de Breslau ; servez-moi de professeur et de répétiteur ; dirigez, achevez mes études, je travaillerai le jour et la nuit ; dans un mois, vous dis-je, je veux être reçu docteur[3]. » Le Dr Kuntzli ayant accepté, il se mit en devoir d’exécuter son projet, achetant des livres de médecine et les apprenant par cœur, et, grâce aux leçons assidues de Kuntzli, à sa persévérance et à son intelligence, il fut bientôt capable de passer son premier examen médical[3]. Ne se contentant pas du grade d’officier de santé, il poursuivit son but et finit par obtenir, au bout de trois mois d’efforts laborieux, un diplôme de docteur à la faculté de Breslau[3].

.jpg.webp)

Enfin entré en Pologne à la faveur de son titre de médecin, ce ne fut pas pour aller s’enfermer dans les hôpitaux, comme son professeur de médecine, le docteur Kuntzli : Lefèvre s’empressa de s’enrôler sous le drapeau polonais et de courir au champ de bataille, où sa bravoure lui gagna promptement les épaulettes d’officier[3]. Sous les yeux du général Dembiński, qui l’avait choisi comme aide de camp, il fit son apprentissage militaire et reçut plusieurs blessures qui lui valurent la croix de Pologne et plusieurs autres distinctions honorifiques[3]. Il prit part aux principaux faits d’armes de la lutte sanglante de la nation polonaise contre les armées russes[3]. Dans un combat, il fut, une fois, frappé d’un coup de lance en pleine poitrine, mais le coup fut amorti par le manuscrit de ses poésies qu’il portait sous ses habits[3]. Dans une autre rencontre, il fut ramassé au milieu des morts, la tête fendue par un coup de sabre et le flanc déchiré par un éclat d’obus, et emmené, sans connaissance, mais respirant encore, sur un caisson rempli de boulets s’entrechoquant à chaque tour de roue, dans des chemins impraticables dans une ambulance à quinze lieues du champ de bataille[3]. Après avoir failli succomber à une attaque de choléra, il suivit la retraite de l’armée polonaise en Autriche, où il resta prisonnier plus d’un an[3]. Atteint du typhus, dans sa prison, il put enfin mettre son diplôme à profit pour se soigner lui-même ainsi que ses compagnons[3].

Enfin de retour en France, il réunit et publia les vers en tous genres, qu’il avait composés en Pologne, dans un recueil intitulé Confidences, qui ne fut pas lu[3]. Le public avait tout simplement oublié l’auteur du Parricide et du Clocher de St-Marc[3]. Connaissant les langues étrangères, l’anglais, l’allemand, l’italien, le polonais, familier avec les différentes littératures modernes, les sciences naturelles, la philosophie et la métaphysique, Lefèvre décida alors d’effectuer des études poussées, pour rentrer avec éclat dans la littérature[3]. Résolu, presque à contrecœur, à écrire en prose, il publia Sir Lionnel d’Arquenay[4], roman qui ne trouva pas plus de lecteurs que ses Confidences poétiques[3].

En , il épousa l’arrière-petite-fille de Beaumarchais, Azalaïs Roulleaux du Gage, artiste comme lui, et dont il eut deux fils : Maxime, en 1837, et Lazare Eusèbe, en 1841[3]. Vers la même époque, il commença également à se faire appeler « Lefèvre-Deumier », par reconnaissance pour une tante qui l’avait fait son légataire avec cent mille livres de rente[3]. Devenu riche, il ne fit que consacrer sa richesse aux lettres[3]. Installé dans un splendide hôtel, place Saint-Georges, il eut un salon littéraire qui rivalisa avec tous ceux que Paris comptait à cette époque[3]. À la belle saison, Lefèvre transportait ces réunions à l’abbaye du Val, près de Pontoise, qu’il avait achetée pour en faire sa résidence d’été, résidence hospitalière où il se plaisait à vivre entouré de poètes et d’amis[3]. C’est là qu’il écrivit les Vêpres de l’Abbaye du Val, qu’il appelait « l’œuvre d’un désœuvré », et qu’il attribuait à John Gilchrist[3]. Ce recueil eut encore moins de retentissement que ses romans Sir Lionel d’Arquenay et les Martyrs d’Arezzo[3]. Profondément attristé de ce dédain, il acheta l’élégante revue aristocratique l'Artiste, qui s’était créé un public dans la haute société française, pour former à son tour un nouveau cénacle littéraire et se faire une tribune dans la presse périodique, mais il eut beau n’épargner ni sa bourse, ni sa plume, ni son influence, pour développer l’action de ce journal dans l’actualité artistique et littéraire, il ne réussit pas davantage à rendre son nom et ses œuvres plus populaires[3]. Il se promit dès lors de ne plus écrire que pour son plaisir, et accumula travail sur travail, prose et vers, critique, philosophie, histoire, fantaisie, sans vouloir s’exposer davantage aux déceptions de la célébrité[3].

Ayant eu l’idée de se mettre à bâtir une maison magnifique, il fit les plans d’un des plus beaux, des plus somptueux hôtels de Paris, avenue d’Antin, qui n’était pas encore achevé, quand éclata la révolution de 1848, où il perdit tout à coup une grande partie de sa fortune[3]. Le reste fut à peine suffisant pour payer les frais de construction et de décoration de son hôtel, car il paya deux fois en se chargeant de rembourser les dettes de ses entrepreneurs[3]. Il fut néanmoins un des premiers à se ranger parmi les partisans de Louis-Napoléon, dont il avait prédit l’élection comme président de la Deuxième République : dès que cette élection fut un fait accompli, il lui adressa une lettre datée du , pleine des sentiments patriotiques qui lui avaient inspiré autrefois son ode sur la mort de l’empereur[3]. Cette lettre, imprimée à un petit nombre d’exemplaires, aurait passé inaperçue, si le nouveau président de la république ne l’eût pas remarquée entre tous les écrits que son élection faisait naitre[3]. Louis-Napoléon voulut attacher à sa personne Lefèvre, dont il appréciait le caractère et l’intelligence élevée, en lui permettant de rester poète et de vivre comme auparavant dans la retraite : il le nomma bibliothécaire de l’Elysée[3]. « Ces fonctions de bibliothécaire particulier, alors que le ministère d’État n’existait pas encore, et à la veille de l’Empire, dit Eugène de Montlaur, avaient une « réelle importance. Approchant de très près et à toute heure le prince, il fut l’intermédiaire entre le pouvoir qui dispense les bienfaits et les récompenses et les écrivains dont ces distinctions soulagent les souffrances, ou surexcitent le talent. Dans cette difficile et délicate mission qui consiste à découvrir et à encourager le mérite, tout en ménageant les amours-propres si faciles à blesser, il déploya un zèle qu’on ne trouva jamais en défaut. S’il savait par quelques lignes charmantes augmenter le prix d’une légitime faveur, il connaissait aussi l’art d’adoucir un refus nécessaire[3]. »

Se gardant bien de songer à sa propre fortune, Lefèvre ne fut jamais plus dégagé d’ambition qu’au moment où il aurait pu avancer rapidement dans la carrière des fonctions publiques[3]. Il était bibliothécaire du prince, et il ne voulut pas être autre chose ; après avoir fait obtenir la croix de la Légion d’honneur à une foule de gens de lettres et d’artistes, il ne pensait pas même qu’il la méritait lui-même depuis vingt ans[3]. Il l’accepta presque à regret, quand le prince Louis-Napoléon la lui donna spontanément, en lui disant : « Ce n’est qu’un oubli que je répare[3]. »

Lefèvre avait tourné toute son activité vers ses œuvres littéraires, qu’il semblait ne pas vouloir laisser inachevées[3]. Malgré le serment qu’il s’était fait naguère de ne plus rien publier de son vivant, non seulement il publia coup sur coup plusieurs ouvrages nouveaux, non seulement il fit réimprimer, soigneusement corrigés, ceux de ses anciens ouvrages qu’il jugeait dignes de lui survivre, mais encore il travaillait nuit et jour à différents livres qu’il espérait pouvoir mettre au jour, afin de montrer son talent sous des faces multiples et variées[3]. C’est ainsi qu’il consentit à donner en feuilletons, dans le journal le Pays, une suite de portraits littéraires qui le placèrent au premier rang des critiques, entre Sainte-Beuve et Philarète Chasles[3].

« Ces portraits, qu’il a tracés comme en se jouant, et au courant de la plume, de quelques littérateurs du dernier siècle, ceux surtout de Rivarol, de l’abbé de Berny, de Rulhière et de Bailly, indiquent une plume exercée et un maitre a dans cet art si difficile où tant de peintres, même brillants, ont, échoué[3]. C’était la touche large de Van Dyck et la recherche minutieuse du vieil Holbein[5]. »

Ces esquisses ont été réunies à d’autres écrits inédits du même genre, et publiées en deux volumes dont l’un est intitulé Célébrités d’autrefois, et l’autre, Études biographiques et littéraires[3]. Lefèvre fit paraitre séparément une étude sur Vittoria Colonna, une des femmes les plus illustres parmi les plus grands poètes de l’Italie du XVIe siècle ; une autre étude sur le poète danois Adam Gottlob Oehlenschläger[3]. Le Livre du promeneur, qui vit aussi le jour à cette époque, était fait depuis quinze ans ; il fut accueilli avec un empressement et une faveur que l’auteur n’avait pas espérés[3]. La plupart des journaux de Paris donnèrent à l’envi des extraits de ce volume, en les accompagnant des éloges les plus flatteurs[3]. Lefèvre semblait se hâter de publier ses ouvrages pressentant sa fin prochaine[3].

La proclamation du Second Empire n’apporta aucun changement dans sa position de bibliothécaire de l’Elysée, qui conservait la confiance de l’Empereur, qui le chargea spécialement de mettre en ordre et de publier la collection de ses œuvres historiques et politiques, édition dont il stipula avec le libraire-éditeur, que le produit serait consacré à soulager la misère des gens de lettres[3]. Le dernier ouvrage qu’il eut encore le temps de publier pour son propre compte et dont un exemplaire, sortant de la presse, lui fut remis la veille de sa mort, était un choix de toutes les poésies qu’il avait écrites au cours de sa vie, et qu’il avait rassemblées sous le titre du Couvre-feu[6]. La critique accueillit bien ce recueil ; l’adieu suprême adressé par le poète mourant à ses deux fils fut cité comme un chef-d’œuvre ; mais Lefèvre n’était plus là pour entendre ce concert unanime d’applaudissements[3]. Depuis quelques années, une maladie grave ne lui accordait plus un moment de repos : il était attaqué de la pierre[3]. La lithotritie ayant échoué à le guérir, il dut se résigner à subir la terrible opération de la taille[3]. Un grand nombre d’écrivains participèrent à ses funérailles[3]. Paul Juillerat (d) ![]() et Émile Deschamps, un des premiers amis de Lefèvre, prononcèrent des discours sur sa tombe[3]. Il a laissé dans son portefeuille un grand nombre d’ouvrages inédits, achevés ou inachevés[3].

et Émile Deschamps, un des premiers amis de Lefèvre, prononcèrent des discours sur sa tombe[3]. Il a laissé dans son portefeuille un grand nombre d’ouvrages inédits, achevés ou inachevés[3].

Il est le mari de la sculptrice Marie-Louise Lefèvre-Deumier (1812-1877).

Notes et références

- Archives de Paris : Paris 1er, acte de décès reconstitué au nom de : Pierre Jules Alexandre Lefèvre

- Maria Walecka-Garbalińska, Jules Lefèvre-Deumier (1797-1857) et le mythe romantique du génie, Uppsala, Lennart Carlsson, , 174 p., 24 cm (ISBN 978-91-554-2067-3, lire en ligne), p. 7.

- Paul Lacroix, « Jules Lefèvre-Deumier : ouvrage rédigé par une société de gens de lettres », Biographie universelle, ancienne et moderne, Paris, Ernest Desplaces, vol. 23, , p. 593-600 (lire en ligne, consulté le ).

- « une merveille qui ne fit pas beaucoup de bruit à « une époque où, pour intéresser, il fallait de gros talents bêtes. » selon Barbey d’Aurevilly.

- Eugène de Montlaur, « Écrivains contemporains : J. Le Fèvre Deumier », L’Art en province, Moulins, P.-A. Desrosiers et fils, , p. 25 (OCLC 458136560, lire en ligne [in-12], consulté le ).

- « Ce titre, écrit-il dans la préface du recueil, annonce que la poésie s’endort. Au bruit peu inspirateur des révolutions en a succédé un qui n’est pas plus encourageant pour les poètes : le bruit de l’or qu’on jette et qu’on ramasse au tapis de la Bourse. On ne s’occupe pas plus aujourd’hui qu’hier d’aligner des mots : on s’occupe d’aligner des chiffres qui représentent des écus. Je ne pense pas que la poésie meurt, mais je suis persuadé qu’elle s’endort et je n’assisterai pas à son réveil. »

Publications

- Le Parricide, poème, suivi d’autres poésies, 1823.

- Le Clocher de Saint-Marc, poème, suivi d’une ode sur la mort de Bonaparte, et de divers fragments, 1825.

- Dialogue des vivants, 1828 Texte en ligne sur Gallica.

- Confidences, 1833.

- Sir Lionel d’Arquenay, 1834.

- La Résurrection de Versailles, poème lyrique, 1837.

- Les Martyrs d’Arezzo, 1839.

- Œuvres d’un désœuvré. Les Vespres de l’abbaye Du Val, 1842.

- Les Vespres de l’Abbaye du Val, 1842.

- Poésies par Jules Le Fèvre-Deumier. La Crédence : l’Herbier ; les Confidences, 1844)

- Le Livre du promeneur, ou les Mois et les jours, 1854.

- Études biographiques et littéraires sur quelques célébrités étrangères, par J. Le Fèvre-Deumier. Le cavalier Marino, Anne Radcliffe, Paracelse, Jérôme Vida, 1854.

- La Pâque fleurie de 1856, poëme lyrique, 1856 Texte en ligne sur Gallica.

- Célébrités d’autrefois, essais biographiques et littéraires, 1856.

- Vittoria Colonna, 1856.

- Le Couvre-feu, dernières poésies, 1857.

- Célébrités françaises, essais biographiques et littéraires, par Jules Le Fèvre-Deumier. Rabelais, Montchrestien, Chapelain, Brébeuf, Scarron, l’abbé Cotin, La Motte-Houdard, Marivaux, Bernis, Thomas, Rulhière, Rivarol, Bailly, l’abbé Maury, Joséphine de Beauharnais, Delatouche, Soumet, 1889.

- Entretiens sur l’immortalité de l’âme, 1892.

- Leçons de littérature allemande : morceaux choisis des poètes et des prosateurs classés par genres, avec une table des pièces et des auteurs ; ouvrage précédé d’un coup d’œil sur la littérature allemande, depuis Luther jusqu’à nos jours, 1893.

- Célébrités allemandes, essais bibliographiques et littéraires, 1894.

- Célébrités italiennes : Vittoria Colonna, Jérôme Vida, Ugo Foscolo, Torquato Tasso, 1894.

- Célébrités anglaises, essais et études biographiques et littéraires : James Thomson, Anne Radcliffe, George Psalmanazar, Elisabeth Landon, Christopher North, 1895.

- Critique littéraire (1825-1845), 1896.

- Études politiques, 1897.

Liens externes

- Ressource relative à la recherche :

- Article consacré à Jules Lefèvre-Deumier

- Édition critique de quelques poèmes, et biographie