Jean Janvier

Jean Janvier né le à Saint-Georges-de-Reintembault et mort le à Rennes est un entrepreneur et un homme politique français.

| Jean Janvier | |

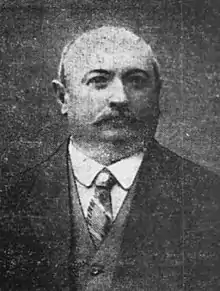

Jean Janvier en 1917. | |

| Fonctions | |

|---|---|

| Maire de Rennes | |

| – | |

| Prédécesseur | Eugène Pinault |

| Successeur | Alfred Daniel |

| Biographie | |

| Date de naissance | |

| Lieu de naissance | Saint-Georges-de-Reintembault, Ille-et-Vilaine |

| Date de décès | |

| Lieu de décès | Rennes, Ille-et-Vilaine |

| Nationalité | Française |

| Parti politique | Parti radical |

| Profession | Entrepreneur |

Membre du Parti radical, il a été maire de Rennes de mai 1908 à sa mort. Il a participé à la création de la Fédération nationale du bâtiment et des travaux publics.

Biographie

Enfance et jeunesse

Le père de Jean Janvier était plâtrier à Saint-Georges-de-Reintembault, une commune rurale du Pays de Fougères. Il meurt en , alors que Jean n’a que 10 ans. Sa mère se retrouve à élever seule ses quatre enfants[1]. Jean quitte ainsi l’école à 12 ans pour s’engager comme apprenti plâtrier à Saint-Brice-en-Coglès. Il quitte le pays de Fougères pour aller embaucher à Rennes en 1875 puis entame un tour de France qui lui permettra de parfaire sa formation de 1876 à 1879[2].

Revenu à Saint-Georges-de-Reintembault en , il travaille quelques mois sur les chantiers de la ligne Lison - Lamballe puis est appelé sous les drapeaux après le tirage au sort, alors en vigueur. En , il rejoint pour ses cinq ans de service militaire, le 114e régiment d'infanterie de ligne. De à , il participe avec cette unité à la seconde campagne Tunisie qui conduit au conventions de La Marsa. À la suite de ses campagnes, il est récipiendaire de la médaille coloniale et est commandeur de l’ordre de Nichan-Iftikhar[3]. Il est libéré de ses obligations militaires en mai 1884 avec le grade de sergent.

Un entrepreneur influent

De retour à Rennes, il reprend son activité de plâtrier et devient rapidement chef de chantier. Sur le chantier de l’école normale des filles, il se fait remarquer par Jean-Marie Laloy, l’architecte départemental, qui l’incite à se mettre à son compte[4]. En 1885, il rencontre Perrine Chauvel dont le père est adjoint au maire de Cesson-Sévigné. Ils se marient le et Janvier crée son entreprise de bâtiment peu après : « Aussitôt marié, je fus de plus en plus hanté par l’idée de travailler pour mon propre compte. Ce fut chose faite en 1886. Mon beau-père nous vint un peu en aide ; il nous prêta 3 000 francs[4] ».

En 1888, il devient adjudicataire des travaux de restauration extérieure du palais du Parlement de Bretagne, malgré les jalousies de certains entrepreneurs plus anciens. Son travail satisfait Jean-Marie Laloy qui lui confie ensuite les importants et délicats travaux de l’hôtel Fouqueron[5]. Le succès de son entreprise est alors assuré et elle se développe rapidement. En 1889, il entreprend la construction de son hôtel particulier, rue Dupont-des-Loges, sur les bords de la Vilaine. Il prend peu à peu un rôle important dans le patronat local. En , il devient président du syndicat des entrepreneurs de Rennes[6]. Il devient aussi un des interlocuteurs privilégiés lors des discussions de lois comme celle du sur les accidents de travail où il est entendu par la commission parlementaire présidée par Fernand Dubief. Il est également amené à témoigner devant la commission de la réforme judiciaire présidée par Jean Cruppi. Son influence dans les milieux patronaux et ouvriers grandit et, au tournant du siècle, il est souvent amené à jouer un rôle de médiateur dans les conflits sociaux. Il parvient ainsi à apaiser le conflit des années 1899-1900 qui touche le secteur du bâtiment en Bretagne[7].

Sur la base de ce soutien, il contribue à la création de la fédération des syndicats patronaux du nord-ouest de la France. Il en est élu président lors du congrès fondateur d’Angers en septembre 1902. Il contribue ensuite à la mise en place d’une Fédération nationale du bâtiment et des travaux publics qui est créée en , lors du congrès national de Lyon[8] ; l’entrepreneur parisien Lucien Soulé en est le premier président. En , lors d’une fête du Travail organisée à Rennes et où sont présents des patrons venus de tout le pays, Jean Janvier est nommé chevalier de la Légion d’honneur [9] par le ministre du Commerce, Fernand Dubief[8]. Après avoir cédé son entreprise fin 1905, il quitte la vie syndicale en .

Au cours de sa vie professionnelle, il a siégé comme juge au tribunal de commerce de 1898 à 1906. Cette fonction lui a été très profitable afin d’aborder la vie politique, comme il le confie dans ses mémoires : « Ma fonction de juge […] est peut-être celle qui m’a le mieux préparé à mes fonctions de maire[10]. »

Maire de Rennes

Dès la fin de ses activités professionnelles et syndicales, Jean Janvier s’engage dans la vie politique en se rapprochant des idées radicales. En , il fonde le comité d’action républicaine d’Ille-et-Vilaine ce qui l’amène à prendre la tête d’une « liste d’entente républicaine », rassemblant républicains, radicaux et socialistes, lors des élections municipales du . Cette liste remporte l’élection dès le premier tour face à la liste menée par le sénateur-maire libéral sortant, Eugène Pinault, et le , Jean Janvier est élu maire par le conseil municipal[11].

Dès son entrée en fonction, il s’attache à améliorer l’aménagement intérieur de l’hôtel de ville. Le , le conseil municipal approuve le projet de rénovation présenté par Emmanuel Le Ray, architecte de la ville : la partie administrative est installée dans la partie nord, un atrium est aménagé en rez-de-chaussée, une salle du conseil adaptée est implantée au deuxième étage et une vaste salle de réception est implantée au premier étage, dans la partie sud[12]. La décision d’installer dans la niche extérieure un monument de Jean Boucher célébrant l’union de la Bretagne à la France est prise le (ce monument sera détruit par des séparatistes bretons lors de l'attentat du ). Le peintre Louis Roger est chargé de réaliser les peintures qui ornent les escaliers.

Ces travaux inaugurent le début d’une longue collaboration entre la municipalité Janvier et Emmanuel Le Ray. Les établissements scolaires sont particulièrement concernés par cette « politique active de rénovation et de construction »[13]. Le , le conseil municipal adopte ainsi les plans de la nouvelle école du boulevard de la Liberté[14]. Celle-ci correspond aux préceptes énoncés par Jean Janvier : « L'école moderne doit être étudiée tout d'abord pour correspondre exactement aux besoins de l'enseignement, mais elle doit être aussi plus hygiénique, gaie, accueillante, confortable sans luxe, pourvue de tout ce qui peut la rendre pratique, saine, agréable aux écoliers et aux écolières qui la fréquentent[15]. »

En 1911, un incendie ravage le palais du Commerce, dont la construction a démarré sous la municipalité Le Bastard et qui était resté inachevé depuis 1891[16]. Le , une convention est signée entre la Ville de Rennes et l’État en vue de l’achèvement du monument[17] et c’est encore Emmanuel Le Ray qui est chargé de dresser les plans pour achever l’œuvre de Jean-Baptiste Martenot. Ce n’est que bien plus tard, en , bien après la mort de Janvier, que le palais sera achevé. Dans le cadre de l’aménagement de la place de la République, Jean Janvier est à l’initiative de la couverture de la Vilaine face au palais du Commerce, entre les ponts de Nemours et de Berlin[Note 1]. En professionnel du bâtiment, Jean Janvier a souhaité que ces travaux soient faits selon le procédé Hennebique, développé quelques années plus tôt[18]. Ce nouvel espace public, inauguré en , est ornementé d’un jardin.

Lors des élections municipales de 1912, la liste d’« entente républicaine » qu’il mène est largement élue dès le premier tour, le , face à une liste d’« union républicaine et libérale ». Il confie aux journalistes : « Cette élection, ce n’était en somme qu’une formalité administrative[19]. ».

Le , il est promu au grade d’officier de la Légion d’honneur.

Depuis la fin de son service militaire, Jean Janvier avait poursuivi des activités d’officier de réserve. Ainsi, en 1911, il est promu au grade de chef de bataillon par le général Hubert Lyautey, commandant alors le 10e corps d'armée à Rennes[17]. Lors du déclenchement de la Première Guerre mondiale, en , il est mobilisé et affecté au poste de commissaire militaire à la gare de Rennes. Il y est responsable de l’accueil des mobilisés partant au front mais aussi des blessées et des réfugiés. Le , il est relevé de ses obligations militaires pour raisons de santé, mais il poursuit la mobilisation de la ville pour l’effort de guerre. Dès l’armistice signé, le conseil municipal décide d’aménager un panthéon au rez-de-chaussée de la mairie. Le , le conseil municipal décide que Rennes devient marraine de Vouziers et vote une subvention de 25 000 francs pour aider au relèvement de sa filleule.

L’après-guerre est marquée par la poursuite du développement de la ville. En , il inaugure le troisième réservoir d’eau potable de la ville, d’une contenance de 27 000 m3, dont les travaux avaient débuté en 1913. À cette occasion, il annonce le projet d’extension du réseau d’assainissement pour le porter à une longueur de 35 km[Note 2], ainsi que le projet de construction d’une station d’épuration. À la suite du vote de la loi sur les plans d’aménagement, d’embellissement et d’extension des villes (loi Cornudet), le , il est nommé membre de la sous-commission supérieure chargée de son application. Dès 1920, il engage les études pour doter Rennes d’un plan d’aménagement, d’extension et d’embellissement qui sera approuvé en 1928[20].

Distinctions

Commandeur de la Légion d'honneur (30 octobre 1920)[21]

Commandeur de la Légion d'honneur (30 octobre 1920)[21]_ribbon.svg.png.webp) Médaille coloniale

Médaille coloniale Officier d'Académie

Officier d'Académie

Hommages

L’avenue allant de la gare de Rennes à la Vilaine porte son nom.

Iconographie

- Jules Ronsin, Portrait de Jean Janvier, huile sur toile, musée des Beaux-Arts de Rennes[22].

Notes et références

Notes

- Actuellement pont Jean Jaurès

- Il avait alors une longueur de 8 km.

Références

- Janvier 2000, p. 29

- Janvier 2000, p. 33

- Janvier 2000, p. 37

- Janvier 2000, p. 39

- Janvier 2000, p. 40.

- Janvier 2000, p. 42.

- Janvier 2000, p. 43.

- Janvier 2000, p. 46

- « Cote 19800035/224/29499 », base Léonore, ministère français de la Culture.

- Janvier 2000, p. 49.

- G. Carimalo, « L’installation du Conseil municipal », L'Ouest-Éclair, no 4001, , p. 3.

- Janvier 2000, p. 93

- Isabelle Barbedor, « Rennes, L’architecture de l’enseignement », sur http://patrimoine.region-bretagne.fr, Conseil régional de Bretagne, (consulté le ).

- Isabelle Barbedor & Élise Lauranceau, « Ancienne école primaire, actuellement groupe scolaire Liberté », sur http://patrimoine.region-bretagne.fr, Conseil régional de Bretagne, (consulté le ).

- Janvier 2000, p. 72.

- Isabelle Barbedor, « Ancien palais du Commerce et hôtel des postes », sur http://patrimoine.region-bretagne.fr, Conseil régional de Bretagne, (consulté le ).

- Janvier 2000

- Jean-Yves Veillard, Rennes naguère : 1850-1939, Paris, Payot, coll. « Mémoire des villes », , 210 p. (ISBN 978-2-228-60060-6, LCCN 82104803), p. 134.

- « Les élections à Rennes », L'Ouest-Éclair, no 4878, , p. 5

- Isabelle Barbedor, « Rennes : plan d’aménagement, d’extension et d’embellissement », sur http://patrimoine.region-bretagne.fr, Conseil régional de Bretagne, (consulté le ).

- « Recherche - Base de données Léonore », sur www.leonore.archives-nationales.culture.gouv.fr (consulté le )

- photo.rmn.fr.

Annexes

Bibliographie

- Jean Janvier (préf. Edmond Hervé), Quelques souvenirs, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Mémoire commune », , 339 p. (ISBN 978-2-86847-550-3, présentation en ligne). — Édition, présentation et annotations de Jean-Yves Andrieux et Catherine Laurent.

- L’Hôtel de ville de Rennes, histoire et description de l'hôtel de ville, ses salles, ses œuvres d'art, Rennes, Imprimerie Oberthur, .

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative à la littérature :

- Ressource relative aux militaires :