Jacques Hittorff

Jacques Ignace Hittorff est un architecte français d'origine allemande, né Jakob Ignaz Hittorff le à Cologne (Saint-Empire) et mort le à Paris 9e.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Sépulture | |

| Nom de naissance |

Jakob Ignaz Hittorff |

| Nationalité | |

| Formation |

École des beaux-arts de Paris, atelier Percier |

| Activités |

Architecte, historien de l’art, archéologue, maitre d'œuvre |

| Conjoint |

Rose Élisabeth Lepère (d) |

| Enfant | |

| Parentèle |

Jean-Baptiste Lepère (beau-père) |

| Membre de | |

|---|---|

| Maîtres | |

| Distinction | |

| Archives conservées par |

Archives nationales (469AP)[1] |

Biographie

Jacques Hittorff naît le à Cologne, comme citoyen allemand, dans une famille d'artisans modestes. L'occupation de la ville par les armées révolutionnaires françaises à partir de 1794 et son intégration au sein de la République en 1801 font de ses habitants des citoyens français. Son père le destine à l'architecture et, en plus des mathématiques et du dessin, il fait étudier au jeune homme la maçonnerie et la taille de pierre.

Hittorff se rend à Paris en 1810 pour étudier à l'École des beaux-arts de Paris dans l'atelier de Charles Percier. Il voyage en Europe et se rend notamment en Sicile où, confronté à l'architecture de la Grèce antique, il remet en évidence l'existence de la polychromie qui décorait chaque monument et qui avait été jusque-là niée par une partie des archéologues. Le congrès de Vienne en 1815 ayant ramené la France à ses frontières de 1791, Hittorff redevient allemand. Il épouse la fille de l'architecte Jean-Baptiste Lepère.

Sous le règne de Charles X, il se voit confier l'organisation de fêtes, à commencer par celles du sacre du roi, ou de cérémonies funèbres dont les obsèques de Louis XVIII à Saint-Denis. Il devient architecte en 1818.

Pendant la monarchie de Juillet, à partir de 1830, il travaille à l'église Saint-Vincent-de-Paul conjointement avec son beau-père. En 1830, il est l'un des cofondateurs de la Société libre des beaux-arts de Paris, dont il sera élu président en 1831 et une seconde fois en 1842-1843[2].

En 1834, il s'attache à l'aménagement de la place de la Concorde et de l'avenue des Champs-Élysées : son projet d'aménagement de la place de la Concorde, incluant l'érection de l'obélisque arrivé de Louqsor le , est adopté le par le conseil municipal de Paris[3].

En 1842, il obtient de nouveau la nationalité française par un arrêt du roi des Français Louis-Philippe, condition de sa candidature pour l'Institut de France. Cela ne lui fait pas perdre pour autant le surnom « le Prussien » que lui donnent ses ennemis. Hittorff achève la mairie du 5e arrondissement, place du Panthéon commencée en 1844 par Jean-Baptiste Guenepin.

Après plusieurs tentatives[4], Hittorff est élu membre de l'Académie des beaux-arts au fauteuil laissé vacant par la mort de Jean-Jacques-Marie Huvé, qui avait lui-même succédé à Charles Percier.

Sous le Second Empire, il collabore aux grands travaux du baron Haussmann. Il est à l'origine de plusieurs réalisations à Paris le réaménagement du bois de Boulogne, l'actuel théâtre du Rond-Point des Champs-Élysées, le Cirque d'Hiver, des immeubles rue de Rivoli, la mairie du 1er arrondissement. En outre, il est l'architecte de la gare du Nord, ainsi que de la Fondation Eugène-Napoléon (1856) dans le 12e arrondissement de Paris.

Jacques Ignace Hittorff meurt le au 40, rue Lamartine. Il est enterré à Paris au cimetière de Montmartre dans la quatrième division, où sa tombe est toujours visible.

.JPG.webp)

Réalisations

- 1827-1828 : théâtre de l'Ambigu-Comique, aujourd'hui détruit.

- 1831-1844 : l'église Saint-Vincent-de-Paul, à la suite de son beau-père Jean-Baptiste Lepère.

- 1836 : début de l'aménagement de la place de la Concorde, y compris les lampadaires colonnes rostrales et le dessin des fontaines actuelles, suivant une idée du roi Louis-Philippe. Il fait ériger sur la place l'obélisque de Louxor.

- 1838 : aménagement de l'avenue des Champs-Élysées, création de quatre fontaines monumentales[5] dans les jardins, le dessin des réverbères toujours en place, et les immeubles situés autour de la place de l'Étoile. Les jardins sont aménagés ensuite par Adolphe Alphand.

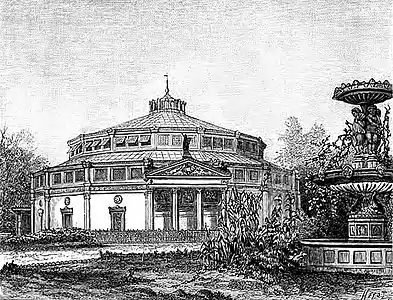

- 1839 : la Rotonde des panoramas du grand carré des jeux des jardins des Champs-Élysées, détruite en 1856.

- 1844-1850 : achèvement à partir de 1847 de la mairie du 5e arrondissement de Paris, place du Panthéon[6] commencée par Jean-Baptiste Guenepin.

- Le cirque de l'Impératrice puis « Cirque d'Été », ou encore « cirque des Champs-Élysées », détruit en 1900 lors de l'Exposition universelle. La rue qui y menait, qui existe encore sous le nom de rue du Cirque, en est un témoignage.

- La rotonde des panoramas inaugurée en 1855, symétrique au cirque de l'impératrice, remplacée par le Panorama national construit par Gabriel Davioud (actuel théâtre du Rond-point des Champs-Élysées).

- 1850 : réalisation de l'un de ses projets d'architecture privée, à Cambrai, Nord-Pas-de-Calais : « le Château Clément" », qui deviendra en 1974 le Château de la Motte Fénelon.

- 1851 : réaménagement de l'hôtel de Charost (à Paris)[7].

- 1852 : le Cirque d’Hiver (à Paris).

- 1852 : Le , l'Empereur nomme Hittorff architecte du Bois et de la future avenue de l'Impératrice en association avec le paysagiste Louis-Sulpice Varé[8]. L'Empereur désire que le bois soit traversé par une rivière telle la Serpentine dans Hyde Park à Londres. Un défaut de dénivellation fait que la rivière artificielle, longue de 1 500 mètres, ne puisse jamais couler sans inonder sa partie basse. Cette erreur provoque le remerciement de Varé par le préfet Haussmann[9]. La rivière abandonnée est remplacée par deux lacs à des niveaux différents dont le trop-plein de l'un se déverse dans l'autre par une cascade.

- 1854 : la Société de l'hôtel et des immeubles de la rue de Rivoli est fondée. Elle charge les architectes Alfred Armand, Jules Pellechet et Rohault de Fleury de bâtir rue de Rivoli Le grand hôtel du Louvre. Cet établissement, inspiré des grands hôtels américains est le premier de ce style édifié à Paris. C'est là que se trouve aujourd'hui le Louvre des antiquaires.

- Le décret du définit l'aménagement de la place de l'Étoile en reprenant en grande partie les plans de Hittorff.

- 1856 : l'orphelinat Eugène-Napoléon au 254 rue du faubourg Saint-Antoine. L'impératrice Eugénie veut consacrer à cette œuvre la valeur de la rivière de diamants que lui avait offert en cadeau de mariage la ville de Paris. Cet orphelinat serait une maison d'éducation pour orphelines et jeunes filles pauvres. Actuellement le bâtiment est une école, l'école Eugène-Napoléon.

- 1857 : la mairie du 1er arrondissement de Paris[10], ainsi que la restauration de l'église attenant de Saint-Germain-l'Auxerrois.

- 1861-1865 : la gare du Nord.

- Œuvres de Jacques Ignace Hittorff à Paris

Théâtre de l'Ambigu-Comique

Théâtre de l'Ambigu-Comique La Fontaine des Fleuves, place de la Concorde.

La Fontaine des Fleuves, place de la Concorde. Un lampadaire colonne rostrale, place de la Concorde.

Un lampadaire colonne rostrale, place de la Concorde.

Le Cirque d'Été et la fontaine des Quatre Saisons.

Le Cirque d'Été et la fontaine des Quatre Saisons..jpg.webp) Le Cirque d’Hiver.

Le Cirque d’Hiver.

Publications

- Restitution du temple d'Empédocle à Sélinonte ou L'architecture polychrome chez les Grecs (1851), [lire en ligne]

- Architecture antique de la Sicile (3 volumes, 1826-1830 ; 1866-1867).

- Architecture moderne de la Sicile (1826-1835), [lire en ligne]

Hommages

Dans le dixième arrondissement de Paris, une rue et une cité portent son nom[11].

Notes et références

- « https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/POG/FRAN_POG_05/p-1ikkztl1l--148vsq8fvro4b »

- Hommage rendu à Mr Hittorff par le comité central de la Société libre des beaux-arts de Paris

- Robert Solé, Le grand voyage de l'obélisque, p. 277

- Dominique Massouni, Procès-verbaux de l'Académie des beaux-arts 1845-1849, éd. Librairie Droz, 2008.

- Paris Fontaine, Les fontaines des Champs-Élysées, Paris 8e

- Mairie du 5e arrondissement

- (en) « Paris 1: 39 rue du Faubourg St Honore 1725-1815 », sur Room for Diplomacy, (consulté le )

- Conservatoire des jardins et paysages

- Mémoires du baron Haussmann, volume III, p. 125, Victor-Havard éditeur, Paris, 1893

- mairie du 1er

- Rue Hittorff dans la nomenclature des rues de Paris

Voir aussi

Bibliographie

- Encyclopédie des gens du monde, éd. Treuttel et Würtz, 1840

- Hittorff, un architecte du XIXe, catalogue de l'exposition au musée Carnavalet du au , 1986

- Jacques Ignace Hittorff, précurseur du Paris d'Haussmann, Michael Kiene, traduit de l'allemand par Claude Checconi, éd. du Patrimoine, 2011

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- Ressources relatives à la recherche :

- Ressource relative à la musique :

- Ressource relative au spectacle :

- Ressource relative aux militaires :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Notice biographique sur Structurae

- (fr) (en) (de) Notices biographiques et réalisations

- INHA Hittorff, Jacques-Ignace

- (de) Die Sammlung Jakob Ignaz Hittorff in der Bibliothèque universitaire et de la ville de Cologne

- Jacques Ignace Hittorff à la mairie du premier arrondissement de Paris (franceculture.fr)