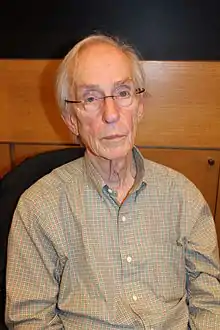

Howard Becker

Howard Saul Becker est un sociologue américain né le à Chicago dans l'Illinois.

| Naissance |

Chicago |

|---|---|

| Nationalité |

|

| Formation | Université de Chicago |

|---|---|

| Profession | Sociologue et professeur d'université (d) |

| Employeur | Université Northwestern, université de Washington et université de Californie à Santa Barbara |

| Travaux | OutsidersLes Mondes de l'art |

| Approche | Interactionnisme symbolique |

| Distinctions | Bourse Guggenheim (), W.E.B. Du Bois Career of Distinguished Scholarship award (en) (), membre de l'Académie américaine des arts et des sciences (d), docteur honoris causa de l'université Paris-Est-Marne-la-Vallée (d) () et Common Wealth Award of Distinguished Service (en) () |

| Membre de | Académie américaine des arts et des sciences |

Howard Becker est un des héritiers de la tradition de l'École de Chicago et s'inscrit ainsi dans le courant de l'interactionnisme symbolique. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages marquants, dont Outsiders et Les Mondes de l'art.

Biographie

Né dans une famille juive[1], Howard S. Becker a été étudiant à l'université de Chicago dans les années 1950. Il a ainsi suivi les enseignements des maîtres de l'École de Chicago, notamment Everett Hughes, dont l'œuvre le marqua en particulier et Herbert Blumer. Il a réuni autour de la revue Social Problems (en), dont il devint le rédacteur en chef en 1961, plusieurs des sociologues américains hostiles au courant fonctionnaliste, alors dominant aux États-Unis (Aaron Cicourel, etc.).

Il mena longtemps une carrière parallèle de pianiste de jazz, grâce à laquelle il a financé ses études. Il est aussi passionné de photographie, à laquelle il a consacré plusieurs articles.

Il publie Outsiders en 1963 et Les Mondes de l'art en 1982. Ce sont ses deux ouvrages les plus connus.

Il a exercé une forte influence sur la sociologie française à partir de la fin des années 1980 et a entamé vers la fin de sa carrière une collaboration active avec le sociologue français Alain Pessin. Il a reçu plusieurs distinctions en provenance d'universités françaises, devenant docteur honoris causa des universités Paris-VIII, Pierre-Mendès-France de Grenoble et du Conservatoire national des arts et métiers.

Après avoir été professeur à l'université Northwestern (Chicago) et à l'Université de Washington à Seattle, il est à la retraite.

Principales œuvres

Outsiders

Becker s'inspire tout d'abord du fonctionnalisme des anthropologues dont la lecture de la société se fait à partir des fonctions qui assurent sa stabilité. Il va s'opposer à leurs idées. Dans Outsiders, Becker mène son étude en se fondant sur le monde des musiciens de jazz et sur les fumeurs de marijuana dans les années 1950. Il choisit de faire une observation participante, afin de connaître les représentations du monde de ces « déviants ». Il construit une théorie interactionniste de la déviance, en réaction à la tradition fonctionnaliste. Il refuse du fonctionnalisme, en particulier, l'idée que la déviance soit le produit de facteurs sociaux pesant sur les individus. Becker déplace la conception de la déviance qui ne serait plus uniquement le produit de celui qui transgresse la norme mais aussi de la société réagissant à cette transgression. L'acte déviant est ainsi pour lui le résultat d'un double processus :

- premièrement, l'acte doit être défini comme déviant par la société. Becker s'intéresse ainsi à ce qu'il nomme les entrepreneurs de morale, c’est-à-dire aux acteurs qui se mobilisent pour qu'une activité donnée soit catégorisée socialement comme déviante (ainsi l'homosexualité dans les années 1950). Ils détiennent souvent le pouvoir normatif et par les lois qu'ils font passer, posent la norme légale, écrite. Becker cherche ainsi à montrer que la marijuana n'est devenue illégale aux États-Unis qu'à la suite d'une campagne menée par des entrepreneurs de morale. Toute étude de la déviance, pour Becker, ne doit pas penser les actions comme, en soi, déviantes, mais comme ayant été définies comme telles par les entrepreneurs de morale, en un temps donné.

- d'autre part, il faut que l'acteur entreprenant une action déviante soit étiqueté comme tel lors d'une interaction sociale. Becker propose la typologie suivante :

| Perçu comme | déviant | non-déviant |

| obéissance | 1 — accusé à tort | 2 — conformiste |

| désobéissance | 3 — pleinement déviant | 4 — secrètement déviant |

Le déviant reconnu comme tel n'est donc que l'un des types possibles : il est, en particulier, possible de demeurer secrètement déviant. Le processus d'étiquetage répond à des logiques sociales qui rendent plus probable le fait que certains acteurs soient définis comme délinquants (comme l'illustre par exemple le comportement différent de la police envers les consommateurs de stupéfiant en fonction de leur milieu social).

Becker pense, enfin, que la délinquance se construit à travers une carrière. Elle est le résultat d'un processus social, par lequel le délinquant apprend à la fois à pratiquer une activité délinquante et à reconstruire sa représentation de cette activité pour préserver une image de lui acceptable (c'est ce que Becker nomme la « carrière déviante »). Le délinquant passe ainsi par plusieurs étapes avant de devenir pleinement délinquant, et le passage d'une étape à l'autre n'est en rien obligatoire. Un fumeur de marijuana doit ainsi apprendre à fumer et à éprouver les plaisirs de la drogue, puis doit apprendre à se procurer la marijuana pour devenir un fumeur régulier. Il doit, dans le même temps, reconsidérer l'image négative du drogué (par exemple comme un être ne sachant pas se contrôler) pour préserver son estime de soi. La délinquance est donc, pour Becker, le résultat d'un processus d'apprentissage social, qui passe par une redéfinition de son identité sociale.

Les Mondes de l'art

Dans ce livre, Howard Becker aborde l'art via son aspect collectif. Il explore les activités qui font qu'une œuvre d'art prend un aspect définitif : conception, exécution, fabrication, distribution, activités « de renfort », appréciation, critique. L'un de ses arguments est que, pour qu'il y ait œuvre d'art, il faut que des acteurs sociaux s'accordent pour former une « chaîne de coopération ». Pour ce faire, chaque individu prend en compte un « faisceau de tâches » particulier. Cette « chaîne de coopération » et ces « faisceaux de tâches » sont plus ou moins rendus explicites (on les voit apparaître par exemple dans les génériques de films). Il résume[2] : « Toutes les œuvres d'art, en somme, hormis les œuvres absolument individualistes et donc inintelligibles d'un créateur autiste, mettent en jeu une certaine division du travail entre un grand nombre de personnes ».

Écrire les sciences sociales

Dans Écrire les sciences sociales, Howard Becker explique les problèmes d'écriture en sciences sociales. Le livre est paru en 1985 aux États-Unis et a été publié en 2004 en version française aux éditions Economica (traduction de Patricia Fogarty et Alain Guillemin, avec une préface de Jean-Claude Passeron).

Même si les chercheurs et étudiants en sciences sociales connaissent les règles de l'écriture, ils choisissent souvent de les ignorer et de privilégier un style ampoulé, pompeux. Becker cherche une explication à ce comportement, et expose avec humour ses propres erreurs devant la "page blanche" et propose à ses lecteurs un modèle dont ils peuvent s'inspirer. Il ne donne cependant pas de règles, ni de solution, il autorise[3]. Ses conclusions, bien que ses exemples soient issus de la littérature sociologique, s'étendent à toutes les sciences sociales, et à tous les domaines de la production scientifique[4].

Comment parler de la société ?

Dans cet ouvrage publié en 2009, Howard Becker poursuit un effort de réflexion constructive sur la pratique des sciences sociales, et fait office d’ouvrage pratique d’épistémologie comparative, où il se demande, non sans humour et avec détail, comment parler de la société[5]. Ce livre s’adresse à un large public cultivé, aussi bien à des débutants en sciences sociales, qu’à des étudiants avancés[6]. Au cœur de son analyse, se pose la question de l’élaboration et de la diffusion des représentations sociales, qu’elles soient produites dans le monde académique, artistique ou ailleurs. Il y questionne en effet les conditions de productions et de réception de celles-ci, que ce soit des graphiques, des tableaux statistiques, des pièces de théâtre ou encore des romans. On parle ici d’une sociologie comparée de l'art et des sciences sociales. Pour Becker, les différentes représentations sociales (qu’il définit comme des manières de parler de la société) coexistant dans notre monde, se distingueraient par le but qu’elles servent, et non par leur degré de précision ou de justesse[7].

- Dans une première partie l’auteur présente ses idées, que l’on peut séparer en trois points[8] :

- « La représentation, un travail collectif » : il explique que la représentation n’est pas un travail individuel, mais bien collectif, impliquant aussi bien les « fabricants » de représentation que les utilisateurs.

- « Standardisation et Innovation » : la présence d’une communauté « interprétative » suggère l’existence d’une standardisation de la représentation. Pour Becker cette standardisation peut être utile pour tirer des informations de manière efficace, mais peut aussi avoir des effets pervers. Il encourage donc les spécialistes des sciences sociales à avoir recours à l’innovation comme dans le domaine artistique (ou l’innovation est encouragée), tout en déplorant le refus de l’innovation de la part des « fabricants » de représentation sociales.

- « Questions morales » : Cette représentation pose des questions morales de deux ordres, la mesure dans laquelle un type de représentation influence l’usager, et la recherche des causes des phénomènes. Selon lui c’est la conjonction des causes qui expliquent le phénomène.

- Dans une seconde partie, il présente des exemples tirés de multiples domaines pour appuyer ses idées :

-L’utilisation de modèles, d’idéaux-types, et la sous utilisation de la parabole dans le cadre des sciences sociales,

-La photographie qui a pour but d’illustrer les idées préconçues du lecteur,

-Les écrits sociologiques, où il présente le travail d’Ervin Goffman (« Asiles »)

-Le théâtre et les romans qui sont tous deux des domaines qui représentent la société, en reprenant le concept de « dialogique » tiré de l’analyse littéraire (Bakhtin), et en citant « Orgueil et Préjugés » de Jane Austen ou encore « Les villes invisibles» d’Italo Calvino.

Publications

Ouvrages

- Outsiders. Études de sociologie de la déviance, Métailié, Paris, 1985 (éd. originale 1963).

- Les Mondes de l'art, Paris, Flammarion, 1988 (ISBN 978-2-0808-0149-4) (critique par Pierre-Jean Benghozi) ; trad. de Art Worlds, Berkeley, 1982 (ISBN 978-0-520-05218-5).

- Propos sur l'art, L'Harmattan, Paris, 1999.

- Becker (dir.), Qu'est-ce qu'une drogue ?, Atlantica, Biarritz, 2001.

- Les Ficelles du métier, La Découverte, Paris, 2002.

- Paroles et musique, L'Harmattan, Paris, 2003.

- Écrire les sciences sociales, Economica, Paris, 2004. Préface de Jean-Claude Passeron.

- Comment parler de la société, La Découverte, Paris, 2009 (collection Repères)

- La Bonne Focale : de l'utilité des cas particuliers en sciences sociales, La Découverte, Paris, 2016 (collection Grands Repères[9])

- (avec Robert Faulkner), "Qu'est-ce qu'on joue, maintenant ?" Le répertoire de jazz en action, La Découverte, Paris, 2011. An excerpt from “Do You Know…?”

- (avec Robert Faulkner), Thinking Together, ed. Laboratoires d'Aubervilliers Questions théoriques, 2013.

- Faire preuve. Des faits aux théories, Coll. "Grands Repères Guides", traduction de l'anglais (Etats-Unis) par Christine Merllié-Young, Edition, révision et postface par Dominique Merllié, La Découverte, Paris, .

- (avec Charles C. Ragin), Qu'est-ce qu'un cas? Explorer les fondements de l'enquête en sciences sociales, Schwabe, Basel, 2021.

Articles

- (en) Ken Plummer, « Continuity and change in Howard S. Becker's work: an interview with Howard S. Becker », Sociological perspectives, 2003, no 46(1), p. 21–40.

- (en) Alain Pessin, « A dialogue on the ideas of 'world' and 'field' », Sociological forum, , no 21 (2), p. 275–286.

- (fr) Becker, H.S, Note sur le concept d'engagement

Distinctions

Prix

- 1978 : Bourse Guggenheim

- 1981 : Common Wealth Award of Distinguished Service (en)

- 1998 : W.E.B. Du Bois Career of Distinguished Scholarship Award (en)

Honneurs

- Fellow de l'Académie américaine des arts et des sciences

- 2003 : Doctorat honoris causa de l'université Paris-Est-Marne-la-Vallée[10]

- 1999 : Doctorat honoris causa de l'Université Pierre-Mendès-France[11] de Grenoble

Références

- (en) Marc Perrenoud, The interactionist Imagination, Chap. 12, Palgrave MacMillan (lire en ligne), p. 315

- Howard S. Becker (trad. de l'anglais), Les Mondes de l'art, Paris, Flammarion, , 379 p. (ISBN 978-2-08-124564-8)

- Samuel Lézé, « Article sur écrire les sciences sociales »

- « Résumé de "écrire les sciences sociales" »

- Samuel Coavoux, « Howard Saul Becker, Comment parler de la société. Artistes, écrivains, chercheurs et représentations sociales par Samuel Coavoux », sur Open Edition

- « Résumé "Comment parler de la société" », sur La découverte

- Thierry Rogel, « Fiche de Lecture "Comment parler de la société" »

- Thierry Rogel, « Fiche de lecture "comment parler de la société" »

- « La bonne focale - Howard S. BECKER - Éditions La Découverte », sur www.editionsladecouverte.fr (consulté le )

- « Docteurs Honoris Causa », sur université Paris-Est-Marne-la-Vallée (consulté le ).

- (en) « Vita », sur le site d'Howard Becker (consulté le ).

Voir aussi

Bibliographie

- Jean-Pierre Briand, Henri Peretz, (dir.) Hommage à Howard S. Becker, UP8, Travaux et documents 1996/1

- Jean-Louis Fabiani, "Howard S. Becker. Le sociologue et ses carrières", Politika.

- Philippe Masson, Introduction à Howard S. Becker, Paris, La Découverte, 2021.

- Alain Pessin. Un sociologue en liberté. Lecture de Howard S. Becker. Montréal, Presses de l’Université Laval, 2004.

- L’art du terrain. Mélanges offerts à Howard Becker, Textes réunis par A. Blanc et Alain Pessin, L’Harmattan, Paris, 2004.

- Howard Becker et les mondes de l'art - Actes du Colloque à Cerisy 2010 - sous la dir. P-B Benghozi, T. Paris et le film DVD Autour d'Howie - Réal. G. De Vecchi - Editions de l'Ecole Polytechnique, 2013.

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la recherche :

- Site internet de Howard Saul Becker

- Traduction francophone de Hypertext Fiction, Cultura & Economia, 1995, Lisbon (Une nouvelle forme d’art : la fiction hypertexte, site.voila.fr)

- Dialogue avec Howard Becker : Comment parler de la société ?