Histoire des Juifs à Toulon

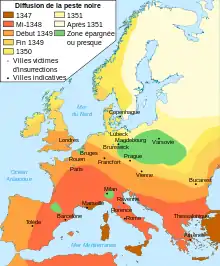

L'histoire des Juifs à Toulon, comme dans de nombreuses autres villes du sud de la France, remonte au début du Moyen Âge. L’événement le plus notable est le massacre de la communauté le . C'est le premier en Europe conséquence de la Peste noire. Ces massacres s’étendront ensuite de Barcelone à l'Allemagne. La Communauté a pratiquement complètement disparue de la ville. Elle connaît un renouveau avec l'arrivée des rapatriés d'Algérie dans les années 1960.

Moyen Âge

Selon Juda Rabin, dans son Historia Hébraïca : Tibère, le premier empereur de Rome qui expulsa les juifs, « les exila en Sardaigne sous prétexte de leur donner des nouvelles terres à cultiver. La plus grande part de ces juifs cherchèrent un meilleur air en Provence où ils se dispersèrent en divers lieu qui convenoient à leur Commerce : à Marseille et à Toulon » [1] Le quartier juif est dénommé « carriera judeorum ». Il se trouve au centre du vieux Toulon, dans le carré formé entre les actuelles rues d’Astour, rue des Tombades, rue Émile-Zola , rue Augustin-Daumas [2].

- 1140 ou 1111 . Selon Emmanuel Eydoux « les Juifs de Corse («Nous sommes de la tribu de Benjamin et de la tribu de Lévi» disent-ils) se réfugient à Toulon, mais ils sont égorgés peu après » en 1140 [3]. Selon Juda Rabin, dans son Historia Hébraïca, « En l'année 1111, Les juifs de Toulon s'étant rendu odieux par leur usures, le Peuple les égorgea tous hors une famille du nom de Sève qui ne s'était pas souillé des vices des autres juifs et qui fut estimé juste » [1].

- 1285 : une assemblée générale de citoyens toulonnais propose le renforcement des fortifications, Il y a onze juifs sur 150 citoyens soit une estimation de 7 % de la population[4].

- 1345 : un acte parle de juifs essayant de se soustraire au paiement de divers impôts « Cet acte du 3 août 1345 est un règlement destiné à fixer après cette contestation, quelles obligations a remplies dans le passé, et devra remplir à l’avenir, la communauté des juifs à l’occasion des taxes établies par le conseil de ville sur tous les habitants, sans distinction de religion »[5].

- 1346 : dans un procès, des chrétiens demandent que Dayon Barbe, juif de Toulon, qui a tué Salomonet de Saint-Ibert, juif d’Hyères, soit jugé à Toulon et non à Hyères[5]. Remarquons l'évolution du prénom biblique David en langue française : David devient Daviot vers 1200 puis Dayon vers 1300[6].

Selon les sources de l'époque

Un jour de la semaine sainte de Pâques 1348, un juif se serait glissé dans l’église, et aurait crié « "que lou fiol de Diou non ero lou Nazarian qu’ero estal crucificat » (« Que le fils de Dieu n’était pas le Nazaréen qui avait été crucifié »). Ces paroles avaient excité un grand tumulte dans la ville, et animé le peuple contre cette nation » [7]

Cela fut le déclencheur d'un massacre d'une quarantaine de juifs de la « carriera judeorum ».

Une enquête fut faite quelque jour après ce massacre. Elle considère que le motif invoqué ne fut qu'un prétexte et elle établit d’une façon certaine que le mobile des meurtriers fut le vol [8].

Voici la description intégrale du massacre selon cette enquête « Des fils de perdition et d’iniquité, poussés par un esprit diabolique et par une audace effrénée, se sont réunis en armes de jour et de nuit, le 13 avril 1348, jour de la fête des Rameaux ; ils se sont dirigés vers la rue des juifs, pendant la nuit, et profitant du premier sommeil, venant en criminels, ils ont brisé les portes, envahi les maisons, et se sont jetés, les armes dégainées, sur les juifs qui reposaient en toute sécurité dans leurs lits, sous la protection royale. Ils les ont frappés et blessés si cruellement qu’ils en ont tué quarante, tant hommes que femmes. Ils ont ensuite lancé leurs cadavres dans la rue, après les avoir dépouillés de leurs vêtements. Puis, ajoutant le mal au mal, persévérant dans leur crime, et non satisfaits de leurs propres biens, mais désirant s’enrichir avec le bien d’autrui, ils ont enlevé et pillé tout l’avoir des juifs, emportant les meubles, l’argent, la vaisselle et les bijoux d’or et d’argent qu’ils ont pu trouver. Ils se sont même approprié les créances des juifs décrites dans les livres, actes ou mandats » [9]

Selon les historiens contemporains

Ce massacre se déroule lors de la plus importante épidémie de peste noire au Moyen Âge. On estime que la peste noire a tué entre 30 et 50 % de la population européenne en cinq ans (1347-1352). les historiens voient surtout dans ce massacre, une façon par la majorité de faire porter les raisons de ses malheurs à un groupe minoritaire : « les déchaînements de haine meurtrière (sont) survenus lors de la peste noire… Quand peste et famine battaient leur plein, fauchant par milliers ; quand les insurrections flambaient, allumées par la maladie, la misère et le prix du blé… » [10]. Autre explication : La majorité, des médecins de Provence, étaient juifs à cette époque. Les malades de la Peste ont donc reproché à ces docteurs l'échec de leur « médecine juive ».

Nous avons la preuve qu'après l'enquête de l'époque, les coupables de ce massacre ont été emprisonnés car nous disposons d'un document d'amnistie de 1351 autorisant leur libération à la suite de la grave crise de manque de main d'œuvre due à la peste[11].

Retour de Juifs à Toulon

- 1354 : Quelques années après, des juifs commencèrent à revenir à Toulon. Cependant, par mesure de prudence, certains se sont convertis au catholicisme. Ainsi, cents notables sont appelés à procéder aux élections municipales de 1354. Jean Gantelmy et Guillaume St-Pierre, sont parmi les cents. Ce sont deux juifs convertis, qualifiés dans les archives de « néophytes [12].

- 1440 : « le juif Vitalis de Marseille, est admis pour médecin de la ville pendant un an aux gages de 20 florins » [13]. Un tiers à la moitié des médecins provençaux connus du xiie siècle au xve siècle étaient juifs.

Expulsion des juifs de Provence

- En 1482, à la mort du roi René d'Anjou, le roi de France Louis XI devient comte de Provence. Ce dernier, qui avait vainement essayé de rappeler les Juifs du Dauphiné évite de taxer les Juifs et, au contraire, renouvelle leur droit de séjour, politique continuée, au début de son règne, par Charles VIII[14]. Toutefois, des émeutes anti-juives ont lieu comme à Arles où des heurts font 16 morts dont 9 catholiques qui avaient secouru des Juifs[14]. Comme souvent, les Juifs sont accusés d'être fauteurs de troubles et les édiles demandent leur expulsion, d'autant plus qu'en 1492, les Juifs sont expulsés d'Espagne. Charles VIII prononce l'édit d'expulsion en 1498 et Louis XII le réitère le . Les Juifs, ici encore, ont le choix entre le baptême ou l'exil. De nombreux Juifs préfèrent le baptême à l'exil mais une nouvelle taxe de 6 000 livres touche en 1512 122 chefs de famille dans 16 localités[15].

- 1512 : Les caisses du royaume sont vides... Louis XII impose les " douze des plus signalés de la susdite race judaïque" donc 12 juifs ou convertis de Toulon : « L’an 1512 et le 21 décembre, Louis XII, roy de France, se trouvant en necessité d’argent pour subvenir au frais de la guerre et autres urgentes affaires de son royaume, de l’avis de son conseil, fit une imposition de cinq mille livres sur les nouveaux chrétiens descendus de tige et vraies racines de juifs, pour la dites somme estre payée en deux payes, sçavoir ; moitié le 1er janvier lors prochain, et l’autre moitié le mois d’avril suivant, à laquelle somme de cinq mille livres y furent compris les frais de la dite commission qui fut donnée à Germain de Beaumont, docteur-ès-droit et à René de Mondésir, conseiller du roy, en cette partie députés : lesquels auraient fait appeler suivant leur commission douze des plus signalés de la susdite race judaïque des villes et lieux de la province où étaient les dits nouveaux chrétiens afin de les taxer chacun selon leurs facultés et moyens, et quatre autres pour taxer les susdits douze pour éviter abus ainsi qu’il en fut requis par M Louis Peiruis au nom de la susdite gent judaïque au dit sieur président et commissaire comme du tout apert par le verbal sur ce dressé aux archives du pays. En exécution de quoy les dits douze après nommés auraient fait le dénombrement des villes et villages où habitent les dits nouveaux chrétiens comme s’ensuit :..... TOULON, François Desséva : 50 florins »[16].

On a ensuite peu d'information concernant l'état des juifs à Toulon : « Les archives des villes du Midi sont ordinairement assez riches en documents de nature à nous éclairer à cet égard. On est étonné du peu de suite et même des contradictions que manifestent ces documents. les lettres portant expulsion des juifs sont souvent suivi à peu d'intervalle, de lettre de sauvegarde accordées à ces mêmes juifs. Puis on voit la commune obtenir immédiatement des lettres de non préjudice qui annulent ou , à peu près, la sauvegarde » [17].

- 1625 : en 1927 un maçon trouve une dalle funéraire avec des inscriptions en hébreu, dans sa ferme de La Martelle, chemin du Kiosque [18], commune d'Ollioules, à 6 kilomètres du centre de Toulon. Il la pose sur la margelle d’un bassin pour servir de pierre à laver. Mais En 1951, l'abbé Raymond Boyer la traduit. L'épitaphe en hébreu traite de la mort d'un rabbin, Jonah Duran, le . Il est d'après l'épitaphe " Ici, Caché et Enfoui.... " mais il fut "Chef de son peuple et guide de sa nation" [19]. Le Dr Cecil Roth, professeur à l'Université d'Oxford, pense cependant que l'existence d'une communauté juive dirigée par Jonah Duran, est impossible à Toulon, même un siècle après les décrets d'expulsion. Pour le Docteur Roth : « ce rabbin est mort au cours d'un voyage; ou bien, il a été fait prisonnier lors d'une incursion de la flotte française sur les côtes d'Afrique du Nord, et emmené comme galérien: ceci expliquerait, précise le Dr Roth, qu'il mourut dans le voisinage de Toulon »[19]. Jonah Duran fait partie de la grande Famille Duran originaire de Provence dont les membres se sont dispersés, par émigrations successives, dans les îles Baléares puis en Algérie.

Métiers des juifs de Toulon au Moyen Âge

Les juifs sont cantonnés à un nombre restreint de métiers. Ils sont le plus souvent commerçants préteurs, médecins. La ville de Trets comptaient ainsi au XIVe siècle 7 médecins dont 6 juifs. Le choix de ces métiers s'expliquent pas les régulières spoliations et expulsions dont ils ont été victimes. Ils privilégiaient les métiers sans actifs intransportables. Ils n'étaient donc ni propriétaires d'immobilier et de terrains donc ni paysans, ni artisans. A contrario, ces métiers les exposaient à encore plus de spoliations. Leurs débiteurs les expulsaient, évitant ainsi de rembourser leurs dettes. Les malades des épidémies reprochaient aux docteurs l'échec de la « médecine juive ». Dans la région de Toulon, le commerce principal était celui de l'huile d'olive d'Ollioules et de Solliès-Pont. Ainsi les frères médecins juifs, de saint Maximin, Astrug et Mosse Abraham, en écoulaient une grande quantité. En , leurs veuves respectives, Tholsane et Clarette, veulent récupérer auprès de 12 débiteurs varois, de La Valette-du-Var notamment, 800 florins et 53 métrètes d'huile avancés de 1457 à 1463[20].

Époques moderne et contemporaine

Une synagogue est établie dans un appartement en l'an V de la République (1796-1797). Lors de la publication du décret de 1808 quant à l'obligation pour les Juifs de prendre un état-civil, cinq noms sont enregistrés et en 1809, un état de la population juive de la ville recense 14 personnes[15]. Au début du xxe siècle, la population juive de Toulon compte environ 30 familles[21]. Au début de la Seconde Guerre mondiale, des familles juives alsaciennes se réfugient à Toulon, montant la population juive à 50 familles.

Arrivée des Juifs d'Algérie

En 1962, les Juifs d'Algérie arrivent en métropole avec l'ensemble des autres Pieds-noirs. Cette migration concerne un million de personnes parmi lesquelles environ 150 000[22] juifs. L'analyse séparée entre les deux populations juive et non juive n'a pas fait l'objet d'étude spécifique sur Toulon. Les rapatriés ont privilégié les grands villes du sud de la métropole. Ils étaient moins dépaysés par le climat et par le fait qu'ils étaient déjà largement urbains en Algérie. Ainsi, Toulon a compté rapidement 10 % de Pieds Noirs, à comparer avec 11 % à Montpellier, 8 % à Nice, 6 % à Cannes. De 1962 à 1968, Ils ont représenté 60 % de la croissance démographique de Toulon contre 50 % à Marseille et 70 % à Nice. C'est une population plus jeune que la moyenne de la métropole : 50 % des ménages ont entre 25 et 40 ans contre 33 % chez les métropolitains. Leur niveau culturel est aussi plus élevé : Sur 100 actifs 13 Pieds Noirs ont le BEPC, 12 le BAC et 6 un niveau supérieur contre respectivement 6 %, 7 %, 4 % pour les métropolitains[23]. Quant aux juifs, ils préféraient les villes disposant déjà d'une communauté juive bien organisée, propre à permettre leur pratique de la religion, d'où leur choix majoritaire, dans le sud de la France, des grandes villes de Marseille, Nice ou Toulouse.

Depuis 1971, la population juive est estimée à 2 000 personnes[24].

Actes antisémites au tournant du XXIe siècle

Personnalités juives de Toulon

Maison de Séve

Seule famille juive à échapper au massacre de 1111, cette famille « appartenant à la tribu de Lévi » se convertit au catholicisme au XVe siècle. Elle fournit de nombreuses personnalités établies dans toute la Provence, mais son « tronc a toujours subsisté à Toulon »[1]

- Jacob de Sève : à la garde de Toulon sous la Reine Jeanne

- Pierre de Sève : fils de Jacob, fût pourvu de la charge de Clavaire [27]. par le Roi René.

- François de Séve : fils de Pierre « bien que très riche » ne fut taxé que de 50 florins lors de 'la taxe juive" de 1512 par le Roi Louis XII.

- Jean de Sève : Fils de François « fut tué à la défense de la tour de Toulon, lorsqu'elle fut rendue aux troupes de Charles de Bourbon par la lâcheté du commandant »

- Pierre II de Sève; fils de Jean, fut marié à Anne fille de Nostradamus

- Louis de Sève : petit fils de Pierre II, fut marié à Louise de Cuers, tante germaine de Jacques de Cuers , Seigneur de Cogolin. Il a commandé plusieurs batailles navales. Iles est mort chef d'escadre des armées navales du Roy.

- ? de Sève : fils de Louis , Capitaine de Vaisseaux du Roi, a eu la jambe emportée d'un volée de canon en combattant avec son père.

- Jean de Sève : descendant de cette lignée ayant reçu une grave blessure à la jambe dans l'armée navale du roi, a été obligé de se retirer et de s'appliquer à l'étude du droit. Il a été marié sans avoir d'enfant. Ainsi s'achève cette lignée.

Famille Bokanowski

Léon Bokanowski est un commerçant marié avec Julie Rasskouska, tous les deux étant d'origine juive polonaise. Ils voudraient gagner l'Amérique. Ils habitent Paris puis Le Havre ou ils doivent embarquer pour traverser l'Atlantique. C'est au Havre que naît le sixième de leur sept enfants Maurice Bokanowski. Mais le voyage coûtant trop cher, , ils décident finalement de s'installer à Toulon où ils fondent "magasin de nouveautés" qui sera l'ancêtre des magasins Boka. À la mort de Léon en 1891, les frères aînés reprennent le magasin. Maurice, dont le prénom initial était Moïse, est plus doué que ses frères pour les études et part donc à Marseille à l’École Supérieure de Commerce, puis il fait une carrière politique. Il revient à Toulon pendant la Première Guerre Mondiale comme officier au 112e régiment d'infanterie[28].

Roger Rebstock

Roger Rebstock est né le à Aix-en-Provence. En 1914, Il habite Toulon au 56 de la rue Gimelli. Il est incorporé au 112e régiment d'infanterie en tant qu'agent de liaison[29]. C'est « sans doute le plus religieux du régiment. Il avait parcouru des kilomètres pour aller chercher trois coreligionnaires cantonnés dans un village voisin. Dans son carnet de route tenu tout au long de la guerre, il rappelle annuellement les fêtes de Kippour et de Pessa’h »[30]. Ils ont fêté « Pessa’h 5675 (mars 1915) à quelques kilomètres des lignes ennemies et célébré le seder en présence du rabbin Raoul Hirschler, l’aumônier israélite du 15e corps d’armée dont dépendait le régiment »[30]. Il ne semble pas que les soldats juifs provençaux aient souffert d'antisémitisme. Pourtant après l'affaire Dreyfus ils ont eu bien mauvaise presse pendant la grande guerre dans l'armée. « Les Provençaux seront stigmatisés dès août 1914 et vus comme de mauvais Français tout au long du conflit ». Néanmoins il n’y a rien de comparable avec la seconde guerre. « Les soldats français de confession israélite se sont comportés et sont morts comme leurs compatriotes des autres cultes ; les premiers étaient tout autant Français que les seconds et partageaient communément le même sort. En face, les Allemands ne voyaient que de simples combattants ennemis d’un pays ennemi au leur ». Même les plus religieux, à l'instar de Roger Rebstock, se sentaient Français avant d’être Juifs[30] - [31].

Autres

- Berechiah ben Azariah (Rabbinovicz, "Diḳduḳe Soferim", XI 17), à qui appartenait le Codex Vat. 120, datant du XIVe siècle et contenant un certain nombre de traités du Talmud

- Astrue de Toulon : Un des éditeurs de la première édition du "Bet Middot" de Jehiel ben Jekuthiel [32].

Synagogues

Médias

- Radio Juive de Toulon : Début 1985 : Arrêt en 1987 [37].

Notes et références

- Histoire de la principale noblesse de Provence, Par B. de Maynier, 1729, Page 254

- Topographie des quartiers juifs en Provence, Danièle Agou-Iancu, 1970, page 125

- "Sept litanies", Auteur :Emmanuel Eydoux, 1968

- Topographie des quartiers juifs en Provence, Danièle Agou-Iancu, 1970

- Topographie des quartiers juifs en Provence, Danièle Agou-Iancu , 1970

- Simon Seror, « Sur quelques noms portés par les juifs de France au Moyen Âge », Nouvelle revue d'onomastique, nos 5-6, , p. 150-154 (lire en ligne)

- Archives communales, répertoire Rey et Baudon, II. 25, cité dans Toulon ancien et ses rues, tome 1, 1901, page 158, Laurent Mongin

- Octave Teissier, Histoire de Toulon au Moyen Âge, p. 133

- Octave Teissier, Histoire de Toulon au Moyen Âge, p. 159

- Topographie des quartiers juifs en Provence, Danièle Agou-Iancu, 1970, page 195

- The Jews of Europe After the Black Death, Anna Foa, 2000

- Archives communales, BB. 1 cité par Laurent Mongin dans Toulon ancien et ses rues, tome 1, 1901, page 159

- Archives communales, BB. 40 cité par Laurent Mongin dans Toulon ancien et ses rues, tome 1, 1901, page 160

- Philippe 1979, p. 52

- Roger Klotz-Villard, « Notes sur l'histoire de la présence juive à Toulon », sur Département des Alpes Maritimes

- Laurent Mongin dans Toulon ancien et ses rues, tome 1, 1901, page 161

- Revue critique d'histoire et de littérature, Volume 4, page 89, P Meyer, Ch Morel, 1869

- http://www.acjp.fr/uploads/articles/42df20509aa43172965740a68a8bef22.pdf

- « Accueil - MMSH », sur MMSH (consulté le ).

- Être juif en Provence au temps du roi René, Danièle Iancu, 1998

- (en) Isidore Singer et S. Kahn, « Toulon », sur Jewish Encyclopedia

- Richard Ayoun, « Les Juifs d’Algérie. Au-delà des pressions officielles et des lobbies de mémoire », sur École normale supérieure, Lettres et sciences humaines,

- L'intégration des rapatriés d'Algérie en France, Pierre Baillet, Population Année 1975 30-2 p. 303-314

- (en) « Toulon », sur Jewish Virtual Library

- Réseau néonazi Internet

- Tentative d'incendie contre la synagogue de Toulon

- Clavaire : Officier municipal chargé de la garde et de la gestion de la caisse publique ; collecteur des deniers publics

- Les Poilus juifs d'un régiment provençal: Le 112e d'infanterie dans la grande guerre, Olivier Gaget, 1970

- « Premier carnet de guerre de Roger Rebstock (1914-1915) », sur var.fr (consulté le ).

- « Interview d'Olivier Gaget », sur blog.com, culture-com-06.over-blog.com, (consulté le ).

- http://oliviergaget.canalblog.com/archives/les_poilus_juifs_du_112e_ri/index.html

- http://www.jewishencyclopedia.com/articles/14462-toulon

- Journal officiel de la République française, Volume 95, 1963 , page 10224

- « Le Point – Actualité Politique, Monde, France, Économie, High-Tech, Culture », sur Le Point.fr (consulté le ).

- http://www.consistoiredefrance.fr/synagogue/1351.or-nahmane-ccitv

- http://www.rdvj.com/annuaire_fiche.php?AS_ID=126

- « TOUTES les radios disparues », sur monsite.com (consulté le ).