Henriette Lorimier

Élisabeth Henriette Marthe Lorimier, née le à Paris[1] et morte dans la même ville le [2], est une artiste peintre française.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 78 ans) Ancien 10e arrondissement de Paris |

| Nom de naissance |

Elisabeth Henriette Marthe Lorimier |

| Nationalité | |

| Activité |

| Maître | |

|---|---|

| Genres artistiques |

Elle fut une portraitiste en vogue à Paris au début du romantisme et la compagne du diplomate et homme de lettres philhellène François Pouqueville (1770-1838).

Biographie

Éducation et expositions

Henriette Lorimier est l'élève du peintre d'histoire Jean-Baptiste Regnault et de son épouse Sophie Regnault, et elle expose au Salon ses portraits et tableaux de genre de 1800 à 1806 et de 1810 à 1814.

En 1805, la princesse Caroline Murat achète son tableau La Chèvre nourricière qui avait été exposé dès 1804. Elle reçoit une médaille d'or au Salon de 1806 pour Jeanne de Navarre, un tableau dont l'impératrice Josèphine fait l'acquisition en 1807 (Rueil-Malmaison, château de Malmaison)[3].

La Chèvre nourricière (1804)

Le premier de ses tableaux qui fit l'objet de commentaires fut La Chèvre nourricière qui représente une jeune mère incapable d'allaiter son enfant, regardant tristement une chèvre qui remplit ce devoir à sa place. L'artiste fait figurer son œuvre dans son Autoportrait de 1807 (Dijon, musée Magnin). Les critiques s'exclamèrent que seule une femme pouvait avoir réalisé une telle peinture et confirmèrent que de tels sujets étaient appropriés pour les peintres féminins.

Cet éloge doit être considéré dans son contexte de 1804 et avec le fait que l'achat du tableau en 1805 par Caroline Bonaparte, l'épouse du Prince Murat, lança Henriette Lorimier dans les lumières de Paris au temps de l'Empire. Cet élan culmina avec l'achat, deux ans plus tard en 1807, de sa seconde œuvre majeure par l'impératrice elle-même.

Jeanne de Navarre (1806)

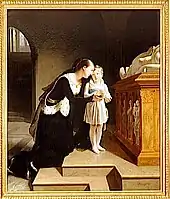

Le tableau[4] dépeint Jeanne de Navarre, fille de Charles II (roi de Navarre), veuve de Jean IV duc de Bretagne mort en 1399, dont elle fut la troisième épouse. Future reine d'Angleterre, elle figure sur ce tableau avec son second fils, Arthur, futur duc de Bretagne. Cette peinture est décrite comme exemplifiant la mère, dans la mesure où la duchesse remplit son devoir d'éducation envers son fils et lui apprend la piété filiale.

Exposé au Salon de 1806[5], ce tableau a connu un immense succès. L'impératrice Joséphine l'a immédiatement acquis pour sa galerie de tableaux du château de Malmaison où il est resté jusqu'à son décès en 1814. Il est maintenant exposé dans le salon de musique de l'impératrice[6].

C'est l'un des premiers exemples du style dit « troubadour ». Ce goût pour l'évocation du Moyen Âge fut mis à la mode par Alexandre Lenoir qui créa en 1795 le musée des Monuments français dans lequel furent exposés selon un parcours chronologique les statues et monuments français soustraits aux destructions révolutionnaires. Des milliers de visiteurs vinrent ainsi contempler les tombeaux des grandes figures du passé rassemblés en un même lieu jusqu'en 1816, date de la fermeture du musée sur ordre de Louis XVIII.

Pour bien des critiques, ce tableau était un exemple du succès qu'une femme pouvait obtenir dans ce genre de peinture. L'auteur d'une revue de salons qui parut dans le Mercure de France[7] félicita Henriette Lorimier pour ne pas s'être écartée des sujets gracieux dans lesquels son sexe avait l'avantage.

De plus, un article publié dans L'Athéneum, une publication de l'époque, insista qu'elle devait se maintenir dans ce domaine de composition : « Nous lui promettons un succès plus grand encore si elle se contente de dépeindre les douces émotions de l'âme, les sentiments tendres et délicats, en bref de représenter les scènes de la vie domestique, et de laisser les sujets historiques aux hommes. »

- Portraits par Henriette Lorimier

Mme Marjolin, épouse de Jean-Nicolas Marjolin (1801), musée de Grenoble.

Mme Marjolin, épouse de Jean-Nicolas Marjolin (1801), musée de Grenoble.

Portrait de Madame Desmarets (1807), localisation inconnue.  Portrait de la marquise de Reinepont dans la château de Saint Priva (1817), localisation inconnue.

Portrait de la marquise de Reinepont dans la château de Saint Priva (1817), localisation inconnue. Émile-Alexandre-César Le Fébure de Sancy en petit jardinier

Émile-Alexandre-César Le Fébure de Sancy en petit jardinier

Vie privée, milieu intellectuel et artistique

Vers 1808, Henriette Lorimier rencontre l'écrivain et diplomate François Pouqueville qui revenait de ses aventures dans les geôles ottomanes et qui fut lui aussi lauréat des prix décennaux. À cette époque, il vit une grande passion avec lady Eliza Cossin. Il est ensuite envoyé en Grèce comme consul général auprès d'Ali Pacha de Janina. Ce n'est qu'après le mariage de l'Anglaise et le retour en France de François Pouqueville en 1817 qu'ils vécurent ensemble jusqu'à la mort de ce dernier en 1838. Ils ne purent se marier car Pouqueville avait été ordonné prêtre dans sa jeunesse, mais Henriette Lorimier fait réellement partie de la famille Boulard-Pouqueville, dont elle dotera les deux filles Cornélie et Eliza. Le couple est inhumé dans deux tombes voisines au cimetière du Montparnasse.

Le couple était lié à de nombreuses figures influentes sous l'Empire et la Restauration comme, entre autres, Chateaubriand, Alexandre Dumas, Ingres[8], Arago et David d'Angers[9].

Œuvres

Œuvres exposées au Salon

.jpg.webp)

La première exposition d'Henriette Lorimier au Salon de Paris a lieu en 1800. Elle y participera jusqu'en 1814.

- 1800 : Une tête d'après nature (n°255).

- 1801 : Portrait en pied d'une jeune artiste (n°234) ; Portrait demi-nature d'une jeune personne (n°235).

- 1802 : Une jeune fille près d'une fenêtre, pleurant le passage d'“Atala” (n°200) ; Un portrait de femme en pied (n°201).

- 1804 : Une jeune femme dit La Chèvre nourrice (n°310).

- 1806 : Jeanne de Navarre (n°362) ; Un portrait d'homme (n°363) ; Un portrait de femme (n°364).

- 1810 : L'Enfant reconnaissant (n°527) ; Portrait en pied d'une dame (n°528) ; Portrait d'une jeune dame avec son fils (n°529) ; Portrait en pied d'un jeune enfant (n°530).

- 1812 : Portrait de feu M. Joseph Delaleu, curé de Saint-Germain-l'Auxerrois (n°596) ; Portrait en pied d'un jeune enfant (n°597) ; Portrait de Mad. D... (n°598).

- 1814 : L'Enfant reconnaissant (n°652) ; Portrait d'un jeune enfant (n°653) ; Plusieurs portraits (n°654).

États-Unis

- New York, Consulat général de France, L'Enfant reconnaissant, Salon de 1810 (accroché dans le Salon rose)[10].

France

- Dijon, musée Magnin : Autoportrait, vers 1804-1806[11].

- Grenoble, musée de Grenoble : Madame Marjolin, 1801.

- Paris, musée de la Musique : Le Luthier Nicolas Lupot, 1805 (en dépôt du musée de la lutherie et de l'archèterie françaises de Mirecourt)[12]

- Rueil-Malmaison, musée national des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau : Jeanne de Navarre, 1806[13].

- Versailles, musée national des châteaux de Versailles et de Trianon : François-Charles-Hugues-Laurent Pouqueville, 1830[14].

Italie

- Rome, musée Mario-Praz, Portrait de Sophie Regnault, née Meyer, 1805 ou 1809, huile sur toile, 114,3 x 89,2 cm.

Notes et références

- Archives en ligne de la Ville de Paris, état-civil reconstitué, fiche n° 16/50 .

- Archives en ligne de la Ville de Paris, état-civil reconstitué, fiche n° 46/51 .

- Le graveur M. Gudin en fit une estampe notable. Charles Joseph Gabet, Dictionnaire des artistes de l'École française du XIXe siècle, Paris, Vergne éditeur, 1831.

- http://documentation.culture-bretagne.org/fr/contribution/fiche.php?id=189 musees-nationaux-napoleoniens.org.

- « Beaux-Arts Salon de l'an 1806. Peinture », La Revue philosophique, littéraire et politique, 1806, p. 35 (ouvrage en ligne sur Google Livres).

- Salon de musique, Musées nationaux napoléoniens.

- Mercure de France, Volume 26, 1806, p. 75 (en ligne sur Google Livres).

- Ingres fit d'Henriette Lorimier un portrait au crayon, dédicacé à François Pouqueville (Moscou, musée des Beaux-Arts Pouchkine) Recherches biographiques - François de Pouqueville (2009)

- Contrairement à ce qui est souvent écrit, ce n'est pas François Pouqueville, mais son frère cadet Hugues qui fut intime avec la comtesse de Ségur à une époque plus tardive (1850-1867) (cf. Olga de Pitray, Ma chère maman, 1891).

- « Patrimoine du Consulat » [archive du ], sur Consulat général de France à New York, (consulté le )

- Notice no 50110000822, base Joconde, ministère français de la Culture

- « Portrait de Nicolas Lupot », sur Collections du musée de la Musique de la Philharmonie de Paris (consulté le ).

- Notice no 50160000019, base Joconde, ministère français de la Culture

- Notice no 000PE008168, base Joconde, ministère français de la Culture

Annexes

Bibliographie

- Magnin, Un Cabinet d'un amateur parisien en 1922. Peintures et dessins de l'école française, sculptures, II, Paris, 1922 (no 474, repr. (Haudebourg-Lescot).

- Magnin, Musée Magnin, Peintures et dessins de l'école française, Dijon, 1938 (no 498 (attribué à Haudebourg-Lescot).

- François Pupil, Le style troubadour, Nancy, 1985 (p. 501.

- Dessins et tableaux de maîtres anciens et modernes, catalogue de l'exposition inaugurale de la galerie Charles et André Bailly, p. 50, 1988.

- Alain Pougetoux, « Peinture troubadour, histoire et littérature : autour de deux tableaux des collections de l'Impératrice Joséphine », Revue du Louvre, no 2, 1994, p. 51-60.

- Alain Pougetoux, « Un autoportrait d'Henriette Lorimier », Bulletin des musées de Dijon, no 1, 1995, p. 47-51.

- I. Julia et J. Lacambre, dans Les années romantiques, [catalogue d'exposition], Nantes, Paris, Plaisance, 1995-1996 (p. 468 (répertoire Haudebourg-Lescot).

- L. Starcky, Les Peintures françaises, catalogue sommaire illustré, préface d'Emmanuel Starcky, avec la participation d'Hélène Isnard, Dijon, musée Magnin, Paris, 2000 (no 340,

- Margaret Denton, « A Woman's Place: The gendering of genre in post-revolutionary French Painting », History, 21, 1998, p. 219-246.

- Charles Gabet, Dictionnaire des artistes de l'école française au XIXe siècle, Paris, Mme Vergne, 1831, p. 457.

- Margaret Oppenheimer, Women Artists in Paris: 1791-1814, Ph. D. dissertation, New York, Institute of Fine Arts, 1996.

- Les Chefs-d'œuvre du Musée de Grenoble, préface de Jean Robiquet, Paris, Petit Palais, 1935.

Iconographie

- Dominique Ingres, Mademoiselle Lorimier, 1828, dessin, Moscou, musée des Beaux-Arts Pouchkine.

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- (de + en) Artists of the World Online

- (en) Bénézit

- (en) British Museum

- (en) MutualArt

- (nl + en) RKDartists

- (en) Union List of Artist Names

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :