Henri-François-Xavier de Belsunce de Castelmoron

Henri-François-Xavier de Belsunce[1] (ou de Belzunce) de Castelmoron, né au château de La Force dans le Périgord le et mort à Marseille le est un ecclésiastique français, évêque de Marseille de 1709 à sa mort.

| Henri de Belsunce | ||

| ||

| Biographie | ||

|---|---|---|

| Nom de naissance | Henri-François-Xavier de Belsunce de Castelmoron | |

| Naissance | La Force |

|

| Ordre religieux | Compagnie de Jésus | |

| Décès | Marseille |

|

| Évêque de l'Église catholique | ||

| Évêque de Marseille | ||

| – | ||

| ||

| (en) Notice sur www.catholic-hierarchy.org | ||

Évêque de la ville de Marseille durant la peste de 1720, il fut ensuite nommé par Louis XV évêque-duc de Laon en 1723 et pair de France, en remplacement de Charles de Saint-Albin, mais il refusa ce poste et ce fut Étienne-Joseph de La Fare qui fut nommé.

Biographie

Naissance et études

Henri François-Xavier de Belsunce de Castelmoron était le second fils d'Armand II de Belsunce de Castelmoron, marquis de Castelmoron, baron de Gavaudun, seigneur de Vieille-ville et de Born, grand sénéchal et gouverneur des provinces d'Agenais et de Condomais, et de Anne Nompar de Caumont de Lauzun, sœur de Antonin Nompar de Caumont, le célèbre duc de Lauzun. Son frère aîné se nommait Armand, il en eut deux autres, Antonin et Charles-Gabriel et une sœur, Marie-Louise, qui fut abbesse de Ronceray.

Élevé dans la religion réformée, il devint catholique à l'âge de 16 ans. Il fit ses études au collège Louis-le-Grand et entra chez les Jésuites en 1689, et les quitta en 1701 pour des raisons de santé. Il garda toujours de bonnes relations avec eux ce qui fit écrire à Saint-Simon dans ses Mémoires : « Les jésuites le mirent hors de chez eux pour s'en servir plus utilement[2] ». Il fut ordonné prêtre en 1703.

En 1706 il perdit sa tante, Susanne-Henriette de Foix de Candalle et écrivit son premier livre sur sa vie.

Évêque de Marseille

Après avoir été vicaire général du diocèse d'Agen, il fut nommé à l'évêché de Marseille par le roi le , décision ratifiée par le pape le . Il resta évêque de Marseille pendant 45 ans, jusqu'à sa mort en 1755.

La période 1710-1720

En 1713, le pape Clément XI condamne un livre de Pasquier Quesnel de l'Oratoire estimant qu'il renfermait des erreurs : c'est la bulle Unigenitus, condamnant le jansénisme. Belsunce accepta la bulle et s'opposa vigoureusement à ceux qui protestèrent — les dénommés « Appelants » — notamment aux Oratoriens et à plusieurs chanoines. Il ne se contenta pas d'interdire aux pères de l'Oratoire l'exercice de la prédication mais aussi l'administration des sacrements. Dans ces querelles contre le jansénisme, il se prononça avec force contre ce mouvement et s'attira ainsi des ennuis avec le Parlement d'Aix.

La peste de 1720

L'événement qui marqua l'épiscopat de Mgr de Belsunce fut la grande peste de Marseille de 1720. Son attitude, pendant cette période, fut très courageuse. Beaucoup furent frappés de son dévouement auprès des malades. Il multiplia les gestes spectaculaires en exorcisant le fléau du haut du clocher des Accoules ; ce fait est rapporté ainsi par Chateaubriand dans ses Mémoires d'outre-tombe : « Quand la contagion commença de se ralentir, M. de Belsunce, à la tête de son clergé, se transporta à l'église des Accoules : monté sur une esplanade d'où l'on découvrait Marseille, les campagnes, les ports et la mer, il donna la bénédiction, comme le pape à Rome, bénit la ville et le monde (Urbi et Orbi) : quelle main plus courageuse et plus pure pouvait faire descendre sur tant de malheurs les bénédictions du ciel ? »[3]. Il fait des processions et consacre la ville au Sacré-Cœur pendant une messe célébrée le sur le cours qui porte désormais son nom[4]. Cette dernière démarche lui aurait été suggérée par la visitandine Anne-Madeleine Rémusat. La basilique du Sacré-Cœur a été construite à l'occasion du bicentenaire de cette consécration.

À cette occasion, Belsunce déclara : « À Dieu ne plaise que j'abandonne une population dont je suis obligé d'être le père. Je lui dois mes soins et ma vie, puisque je suis son pasteur. »

L'évocation par Albert Camus de l'évêque de Belsunce dans son roman La Peste parait exagérée :

« Ici, le père Paneloux évoqua la haute figure de l'évêque de Belsunce pendant la peste de Marseille. Il rappela que, vers la fin de l'épidémie, l'évêque ayant fait tout ce qu'il devait faire, croyant qu'il n'était plus de remède, s'enferma avec des vivres dans sa maison qu'il fit murer ; que les habitants dont il était l'idole, par un retour de sentiment tel qu'on en trouve dans l'excès des douleurs, se fâchèrent contre lui, entourèrent sa maison de cadavres pour l'infecter et jetèrent même des corps par-dessus les murs, pour le faire périr plus sûrement. Ainsi, l'évêque, dans une dernière faiblesse, avait cru s'isoler dans le monde de la mort et les morts lui tombaient du ciel sur la tête[5]. »

Après la peste (1722-1755)

Après la fin de l'épidémie, il y eut une grande admiration pour le prélat. Afin de le récompenser de son dévouement et sur les recommandations de son oncle le duc de Lauzun, le Régent le nomma en octobre 1723 à l'évêché de Laon. Il fit part au jeune roi Louis XV de sa renonciation à l'évêché de Laon qui fut attribué à Mgr de La Fare. Il préférait rester à Marseille au milieu de ses ouailles qui avaient connu les terribles épreuves de la peste.

En 1726, Belsunce assista au synode provincial d'Embrun réuni pour condamner les opinions jansénistes de Soanen, évêque de Senez. Après 1730 il procède à une surveillance minutieuse de l'enseignement primaire et secondaire. Il favorise les jésuites et leur nouveau collège qui porte son nom et qui s'installe rue des nobles, rebaptisée rue Belsunce[6].

La présence de la franc-maçonnerie à Marseille est décelée par l'évêque en 1737, qui écrit un mandement daté du 28 septembre à l’intention de l’intendant de police, en ces termes : « Je ne sais, Monsieur, ce que sont les Francmaçons (sic), mais je sais que ces sociétés sont pernicieuses à la religion et à l’État »[7].

Il a été abbé commendataire non résidant de l'abbaye des Chambons dans le Vivarais. Membre de l'Académie de Marseille, il assiste à plusieurs réunions en particulier à celle du qui accepte Voltaire comme membre associé. Il signe le procès-verbal sans réserve ce qui démontre de sa part une tolérance inhabituelle dans de nombreuses autres situations.

De 1747 à 1751, furent publiés sous sa signature les trois volumes de L'antiquité de l'église de Marseille et la succession de ses évêques. Il est actuellement admis que le véritable auteur serait le père jésuite Claude Maire (1694-1761) qui était son conseiller théologique et son principal collaborateur. Durant les dernières années de sa vie, il constate avec tristesse un déclin des pratiques religieuses surtout parmi les classes les plus favorisées.

Mgr de Belsunce meurt à Marseille le . L'évêché et la ville lui firent des funérailles solennelles. L'oraison funèbre fut prononcée par le père jésuite Alexandre Lenfant. Il institua l'hôpital de la Grande Miséricorde de Marseille, son légataire universel. Il fit quelques donations particulières aux jésuites qui héritèrent de sa bibliothèque, à ses domestiques, aux indigents et à ses parents.

C'est de Mgr de Belsunce que Victor Hugo parle quand il défend l'enseignement laïque et déclare : « L'enseignement religieux véritable, celui devant lequel il faut se prosterner, le voici : c'est le Frère de la Merci rachetant l'esclave, c'est Vincent de Paul ramassant l'enfant trouvé, c'est la sœur de charité au chevet du mourant, c'est l'évêque de Marseille au milieu des pestiférés, c'est l'archevêque de Paris affrontant avec un sourire sublime le faubourg Saint-Honoré révolté, s'inquiétant peu de recevoir la mort pourvu qu'il apporte la paix. »

Millevoye a chanté son dévouement dans le poème de Belsunce. L'abbé de Pontchevron a publié une biographie, en 1854 à Marseille.

Écrits

- Abrégé de la vie de Suzanne-Henriette de Foix de Candale, éd. Guillot, Agen, 1707

- Neuf lettres à M. de Colbert, Évêque de Montpellier, éd. Brébion, Marseille, 1730

- Le Livre de Saint Augustin traduit en français, éd. Brébion, Marseille, 1740

- L'Antiquité de l’Église de Marseille et la succession de ses évêques, 3 volumes in-quarto, éd. Vve J. P. Brébion, Maseille, 1747-1751

- L'Art de bien mourir par le cardinal Robert Bellarmin, traduit du latin, éd. Brébion, Marseille, 1752

- Instructions sur l'incrédulité, éd. Brébion, Marseille, 1753

- Œuvres choisies de l'évêque de Marseille, publiées par l'abbé Jauffret, 2 volumes, Metz, 1822

Correspondance

- Lettre datée du qu'il adresse à Louis de La Tour du Pin de Montauban, évêque de Toulon au sujet de la peste[8].

Hommages publics

(cathédrale de la Major, Marseille)

De nos jours, on trouve :

- à Marseille :

- un quartier à son nom,

- une statue à son effigie[9] sculptée par Ramus et placée initialement en 1853 sur le cours qui porte son nom puis déplacée sur le parvis de la cathédrale de la Major en 1892. Pendant l'occupation, les Allemands se livrèrent à une recherche de métaux non ferreux. En avril 1944 des résistants abritèrent les 2 800 kg de bronze de la statue sous des branchages dans un entrepôt du boulevard de Louvain où les Allemands ne la décelèrent jamais. Le jour de la libération de la ville, la statue fut découverte en fanfare et illuminée de lampions[10]. Cette statue repose sur un socle en pierre de Cassis sur lequel sont fixés deux hauts-reliefs en bronze : à droite « Monseigneur de Belsunce donnant la communion aux malades » et à gauche « Monseigneur de Belsunce en prière intercédant en faveur de Marseille ». Sur le devant du piédestal une dédicace en lettres d'or est gravée : « À Monseigneur de Belsunce pour perpétuer le souvenir de sa charité et de son dévouement durant la peste qui désola Marseille en 1720 »[11],

- un Institut Belsunce,

- le canton de Marseille-Belsunce ;

- à Paris :

- la rue de Belzunce dans le 10e arrondissement ;

- au Louvre, le tableau Le dévouement de Mgr de Belsunce (1818) de Nicolas-André Monsiau

- à Nantes :

- la rue de Belsunce, dans le quartier Centre-ville.

La position adoptée par sa statue, les bras ouverts avec les paumes vers le haut font ressembler Belsunce à quelqu'un qui a les mains vides, d'où l'expression marseillaise « arriver comme Belsunce » alors qu'on est invité[12].

Dans l'album Dante d’Abd al Malik, la chanson Le Marseillais, l'auteur cite « Il est arrivé comme Belsunce dans notre quartier. »

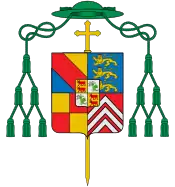

Armoiries

Ses armes sont : « Écartelé, au premier, tranché d'or et d'azur, à la bande de gueules, qui est de Lauzun ; au deuxième, d'azur, à trois léopards couronnés d'or, qui est de La Force ; au troisième, écartelé, d'or et de gueules, qui est de Gontaut-Biron ; au quatrième, de gueules, à trois chevrons d'argent, qui est de Luxe. Sur le tout, écartelé, aux 1er et 4e d'or, à deux vaches de gueules, accornées, colletées et clarinées d'azur, qui est de Béarn ; aux 2e et 3e, d'argent, à l'hydre de sinople, ayant la première tête coupée et pendante, avec le sang qui dégoutte, de gueules, qui est de Belsunce[13] »[14].

Notes et références

- Se prononce /bɛl-zões/.

- Mémoires complets et authentiques du duc de Saint-Simon sur le siècle de Louis XIV et la Régence, tome XIII lire en ligne sur Gallica.

- Chateaubriand, Mémoires d'outre-tombe, livre trente-cinquième, chapitre 14, collection la Pléiade, édition Gallimard, Paris, 1951, p. 534.

- Olivier Andurand, La Grande affaire. Les évêques de France face à l'Unigenitus, Rennes, Presses universitaires de Rennes, , 398 p. (ISBN 978-2-7535-5390-3), p. 175-194.

- Page 182, lignes 3 à 16, édition Gallimard, 1947.

- Cette rue disparaît lors de l'aménagement du quartier entre 1911 et 1938

- Les débuts de la Franc-Maçonnerie à Marseille.

- Calames Fol. 100, pièce imprimée.

- Histoire de la statue de Belsunce, diocèse de Marseille.

- André Négis, Marseille sous l'occupation, Ed. du capricorne, Marseille, 1947, p. 137.

- Ministère de la Culture, base Mérimée, « Notice n°PA00081324 », sur www.culture.gouv.fr.

- Jean Chélini et Jean-Claude Gaudin (dir.), Dictionnaire du marseillais, Académie de Marseille, Édisud, Aix-en-Provene, 2006, p. 50 (ISBN 2-7449-0614-X).

- Abbé Joseph-Hyacinthe Albanès, Armorial et sigillographie des Évêques de Marseille avec des notices historiques sur chacun de ces Prélats, Marius Olive, Marseille, 1884, p. 176.

- https://books.google.fr/books?id=jC2XFCxpSLYC&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false .

Annexes

Bibliographie

- Alexandre Ducourneau, La Guienne historique et monumentale, vol. 1, Bordeaux, P. Coudert, , 511 p. (disponible sur Internet Archive), pages 194-197.

- Gaspard-André Jauffret, Œuvres choisies de M. de Belsunce, évêque de Marseille, Metz, Collignon, 1822, 2 tomes (avec un portrait gravé par Michel Dissard en frontispice)

- Augustin Fabre, Les Rues de Marseille, éd. Camoin, Marseille, 1867

- Abbé Dassy, L'Académie de Marseille, éd. Barlatier, Marseille, 1877

- Joseph-Hyacinthe Albanès, Armorial et sigillographie des évêques de Marseille, éd. Marius Olive, Marseille, 1884

- dom Théophile Bérengier, La Vie de Mgr Henry de Belsunce, 2 volumes, éd. Delhomme, Paris, 1886

- Émile Perrier, Les Bibliophiles et les Collectionneurs provençaux, Barthelet imprimeur, Marseille 1897

- Paul Gaffarel et Marquis de Duranty, La peste de 1720 à Marseille, lib. académique Perrin, 1911 lire en ligne sur Gallica

- C. Carrière, M. Coudurié, F. Rébuffat, Marseille ville morte : La peste de 1720, éd. Garçon, Marseille, 1988

- Paul Amargier, Dictionnaire des Marseillais, Académie de Marseille, Édisud, 2001

- Marie-Nicolas Bouillet et Alexis Chassang (dir.), « Henri-François-Xavier de Belsunce de Castelmoron » dans Dictionnaire universel d’histoire et de géographie, (lire sur Wikisource)

- Régis Bertrand, Henri de Belsunce (1670-1755). L'évêque de la peste de Marseille, Gaussen, Marseille, 2020

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative à la religion :

- (en) Catholic Hierarchy

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :