Halle aux vins de Paris

La halle aux vins de Paris est un ancien marché constitué de halles pour les marchands de vin, situé dans le 5e arrondissement de Paris. Construite au milieu du XVIIe siècle sur le quai Saint-Bernard (Port-aux-vins de Paris) pour permettre son accès depuis la Seine, elle est reconstruite et considérablement agrandie au début du XIXe siècle. L'ensemble est finalement détruit dans la seconde partie du XXe siècle pour construire le campus Pierre-et-Marie-Curie (Jussieu).

Histoire

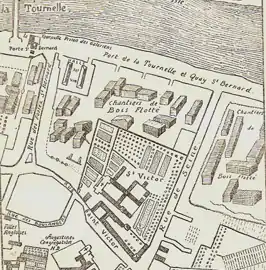

La première halle

La halle aux vins est due à une initiative du cardinal Mazarin. Elle fut installée sur des terrains situés près de la porte Saint-Bernard acquis auprès de l'abbaye Saint-Victor[1] dès 1663. Elle entra en fonction en 1665. La halle était ouverte à tous les marchands de vins, forains compris, contre une redevance d'une demi livre par muid. Mieux agencée et mieux placée sur la Seine, elle remplaça le port de la Tournelle, tout proche, où jusqu'alors, les marchands de vins de Paris faisaient décharger et entreposer leurs vins[2]. Les bâtiments étaient situés à l'angle du quai Saint-Bernard et de la rue des Fossés-Saint-Bernard, à l'emplacement de la cour de l'Institut du monde arabe[3].

La seconde halle

Dès le début du XIXe siècle, la consommation de vin dans Paris augmenta. Elle passa de 1 000 000 d'hectolitres en 1800 à 3 550 000 en 1865. Un décret du prévoit donc qu'« il sera formé dans notre bonne ville de Paris un marché et un entrepôt francs pour les vins et eaux-de-vie, dans les terrains situés sur le quai Saint-Bernard. Les vins et eaux-de-vie conduits à l'entrepôt conserveront la facilité d'être réexportés hors de la ville sans acquitter l'octroi. Cette exportation ne pourra avoir lieu que par la rivière, ou par les deux barrières de Bercy et de la Gare. Dans ce cas les transports devront suivre les quais et sortir en deux heures. Les vins destinés à l'approvisionnement de Paris n'acquitteront les droits d'octroi qu'au moment de la sortie de l'entrepôt. L'entrepôt sera disposé pour placer tant à couvert qu'à découvert jusqu'à 150 000 pièces de vin »[1]. L'architecte Gaucher fut chargé des plans et les travaux débutèrent en 1811. La nouvelle halle fut aux trois quarts achevée en 1813 et finie en 1845. Le nouvel entrepôt, d'une superficie de 13,4 ha, est beaucoup plus vaste que le précédent. Il est délimité par la rue Saint-Victor (actuelle rue Jussieu), la rue Cuvier, le quai Saint-Bernard et la rue des Fossés-Saint-Bernard. Il occupe les emprises de l'ancienne halle aux vins, mais également les terrains de l'ancienne abbaye Saint-Victor, d'une partie de la terre d'Alez et de plusieurs maisons particulières[1].

L'architecte décrit l'entrepôt en ces termes : « Cet établissement est précédé d'une vaste place avec allées d'arbres le long du quai et dans les rues transversales. Il est divisé en cinq grandes masses de constructions, par. les rues de Bordeaux, de Bourgogne, de Champagne, de Languedoc et de Touraine, ainsi appelées du nom des principaux vignobles de France. Deux de ces masses sont au centre, sous les noms de Magasins de l'Yonne et de la Marne. Les trois autres divisions ont quatre-vingt-neuf celliers, plus deux passages en galerie, conduisant à une plus grande galerie qui donne entrée à quarante-neuf caves. Les masses de constructions au-dessus des celliers sont moins grandes, parce qu'elles laissent autour d'elles une terrasse. Ces constructions sont également au nombre de cinq, dont deux sont sur les côtés (magasins de la Loire et de la Seine), les trois autres dans le fond environnant le bâtiment destiné aux eaux-de-vie. Ce bâtiment est divisé en quarante magasins, séparés par une galerie, etc. Derrière les magasins des eaux-de-vie s'élèvent aussi deux bâtiments flanqués de pavillons avec bureaux, pour la grille de sortie sur la rue Saint-Victor. Un de ces bâtiments est destiné au mesurage des esprits, par le moyen des cylindres exactement jaugés, et dont les quantités sont reconnues sur une échelle placée près d'un tube de verre dans lequel le liquide se met au niveau de celui renfermé dans le cylindre. Cet appareil sert à mesurer en une seule fois les pièces contenant même jusqu'à six cents litres. Un deuxième bâtiment semblable est destiné à l'opération du mouillage ou de la réduction des eaux-de-vie, au degré convenu par les ventes. À gauche du magasin de la Loire et le long de la rue de Seine (aujourd'hui rue Cuvier), pour cacher l'irrégularité du terrain, on a construit vingt-et-un petits celliers d'inégale grandeur. L'excédant des terrains formant l'angle des rues Cuvier et Saint-Victor a été utilisé par la construction d'un grand magasin public, pour renfermer les eaux-de-vie, etc. D'après les plans présentés pour la disposition des marchandises, l'Entrepôt a été considéré comme pouvant contenir deux cent-huit mille pièces de vins, etc. Les magasins des eaux-de-vie en renferment plus de dix-sept mille »[1].

Mais ses moyens de stockage se révélèrent insuffisants et elle ne put faire face à un acheminement facilité par le chemin de fer. Le gouvernement décida, en 1869, de faire bâtir de nouveaux entrepôts de l'autre côté de la Seine à Bercy, qui occupèrent quarante-deux hectares[4]. Puis, le , le parlement vota une loi qui obligeait les gros marchands de vins de Paris d'avoir pignon sur rue aux entrepôts de Bercy et à la halle aux vins de Paris[5].

Le 13 avril 1918, durant la première Guerre mondiale, un obus lancé par la Grosse Bertha explose dans la halle aux vins située quai Saint-Bernard[6].

Jusqu’au début du XXe siècle, les deux entrepôts parisiens gardèrent une importance à peu près égale. Mais la spécialisation de la Halle de Saint-Bernard en vins fins et alcool et l'agrandissement de Bercy en 1910 donnèrent la primauté à ce dernier qui, de plus, avait à sa disposition un organe de presse, le Moniteur vinicole. En 1930, il représentait 70 % du stockage et des sorties contre 30 % pour la halle aux vins[4].

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le 26 août 1944, la Halle aux Vins est ravagée par un incendie causé par les bombardements de la Luftwaffe[7].

La halle aux vins, peinture de Paul Cézanne (1872).

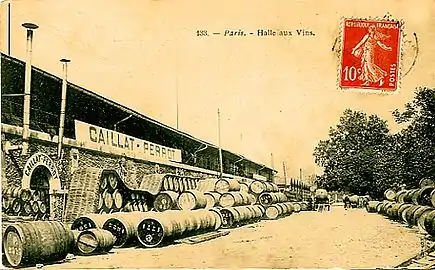

La halle aux vins, peinture de Paul Cézanne (1872). L'entrée de la halle aux vins au début du XXe siècle.

L'entrée de la halle aux vins au début du XXe siècle. Celliers et magasins d'un négociant en vin.

Celliers et magasins d'un négociant en vin.

Rénovation du quartier

Sur son emplacement se trouve le campus de Jussieu[8], faculté des sciences construite de 1958 à 1972. Elle est inaugurée en 1970 (Paris VII ; dit Diderot[9]) et en 1971 (Paris VI, dit Pierre-et-Marie-Curie[10]). Se trouve également, sur l'ancien site de la halle aux vins, l'Institut du monde arabe inauguré en 1987[11].

Iconographie

Le musée Carnavalet conserve un plan de la halle aux vins exécuté par l'architecte Pierre Fontaine (D 16718) et un tableau d'Étienne Bouhot représentant une visite de Napoléon à la Halle aux vins, daté de 1811 (P 19).

Notes et références

- Félix et Louis Lazare, Dictionnaire administratif et historique des rues de Paris et de ses monuments, édition de 1844, p. 680-681 [lire en ligne]

- Michel Surun, op. cit., p. 109-110.

- Analyse diachronique de l'espace urbain parisien : approche géomatique (ALPAGE)

- Le commerce du vin à Paris

- Éphéméride du 8 au 14 août

- Excelsior du 9 janvier 1919 : Carte et liste officielles des obus lancés par le canon monstre et numérotés suivant leur ordre et leur date de chute

- Le bombardement du 26 août

- « Historique du campus Jussieu » sur diderotp7.jussieu.fr, 6 février 2001

- PRES Sorbonne Paris Cité - Établissements membres, consulté sur www.sorbonne-paris-cite.fr le

- Selon le décret no 2000-250 du 15 mars 2000 portant classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et la circulaire n°2006-202 du 8-12-2006

- L'Institut du monde arabe, sur le site d'Architecte-studio.

Voir aussi

Bibliographie

- Michel Surun, Marchands de vins en gros à Paris au XVIIe siècle, Paris, 2007 en ligne

Articles connexes

Liens externes

- La halle aux vins de Paris sur le site de la bibliothèque municipale de Lyon

- Plan parcellaire municipal de Paris (fin XIXe), plan 17e quartier « Saint-Victor », 10e feuille, cote PP/11898/B et cote PP/11898/C