HĂ´pital Charles-Foix

L'hôpital Charles-Foix est un hôpital de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) situé 7 avenue de la République, à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).

| HĂ´pital Charles-Foix | |||

La chapelle de l'hôpital Charles-Foix. | |||

| Présentation | |||

|---|---|---|---|

| Coordonnées | 48° 48�nbsp;20�nbsp;nord, 2° 23�nbsp;46�nbsp;est | ||

| Pays | |||

| Ville | Ivry-sur-Seine | ||

| Adresse | 7 avenue de la RĂ©publique | ||

| Site web | charlesfoix.aphp.fr | ||

| Protection | |||

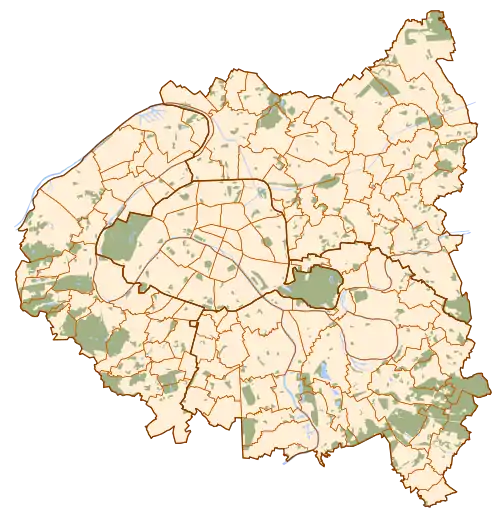

GĂ©olocalisation sur la carte : France

| |||

Le , les deux groupes hospitaliers Pitié-Salpêtrière et Charles-Foix ont été fusionnés en un unique groupe hospitalier[1] - [2].

Histoire

L'hospice des Incurables d'Ivry, qui va devenir l'hôpital Charles-Foix, est édifié sous le Second Empire[3] par l'architecte Théodore Labrouste au cours des années 1864 à 1869, sur des terrains, acquis en 1851 par la direction de l'Assistance publique, qui formaient auparavant le parc d'un château (aujourd'hui disparu) construit en 1691 par Claude Bosc, conseiller au Parlement de Paris.

L'hospice est destiné aux 2 500 pensionnaires venant du couvent des Récollets ou de l'hospice des Incurables de la rue de Sèvres (devenu, à la suite de ce transfert, l'hôpital Laennec). L'hospice, quant à lui, avait été transféré au village d'Ivry lors de la création de l'Assistance publique, en 1849[4].

Le nouvel édifice est inauguré en 1873 par Mac-Mahon. La légende veut que l'impératrice Eugénie y ait planté un marronnier à cette occasion. L'arbre est bien présent dans la cour qui porte le nom de l'impératrice qui toutefois, l'année de l'inauguration, était en exil en Grande-Bretagne.

Devenu l'hospice d'Ivry, l'établissement est, en 1976, rebaptisé hôpital Charles-Foix en mémoire du neurologue qui en fut chef de service[5].

Le parti architectural

L’hospice des Incurables d’Ivry, œuvre majeure de Théodore Labrouste, témoigne tout autant de ses qualités d’architecte que de sa connaissance de l�a href="Assistance_publique.html" title="Assistance publique">Assistance publique à laquelle il appartient.

Organisation des bâtiments

Labrouste adopte une structure moins pavillonnaire que celle de l�a href="H%C3%B4pital_Lariboisi%C3%A8re.html" title="Hôpital Lariboisière">hôpital Lariboisière : il est moins nécessaire dans les hospices que dans les hôpitaux de séparer les différentes catégories de malades. Il aligne les salles dans le prolongement les unes des autres, dégageant ainsi de très vastes cours. Regroupant à nouveau les hommes et les femmes, l’hospice se doit, compte tenu de l’évolution des mœurs au XIXe siècle, de les accueillir dans des quartiers bien distincts et totalement séparés. Labrouste prévoit donc deux ensembles de bâtiments, parfaitement identiques, formant deux vastes rectangles ouverts sur celui de leur petit côté orienté au sud-ouest. Ces deux ensembles sont disposés symétriquement, de part et d’autre d’un rectangle plus étroit dont l’architecte fait la cour d’honneur. Celle-ci est fermée : au sud-ouest, par le bâtiment de l’administration par lequel se fait l’entrée principale ; au nord-est, par la chapelle et, derrière celle-ci, par les cuisines, les bains et l’infirmerie. Il résulte de cette disposition une symétrie absolue de part et d’autre d’un axe qui joint l’entrée principale à la chapelle.

Le système de galeries de l'hôpital assure une circulation commode et agréable à l'abri des intempéries : une grande galerie promenoir, longeant l’avenue de la République, fait communiquer l’ensemble des bâtiments ; une autre galerie, parallèle à la première, réalisée en pierre dans la partie bordant la cour d’honneur �architecturalement, elle s’intègre au porche de la chapelle �et en métal partout ailleurs, joue le même rôle, faisant communiquer les bâtiments au droit des pavillons situés aux extrémités des corps centraux de chacun des quartiers ; un troisième système, composé de galeries métalliques, assure les liaisons dans l’axe perpendiculaire aux deux précédents : sur les grands côtés de la cour d’honneur d’abord, puis de part et d’autre de la chapelle, jusque dans les bâtiments de service (cuisine, buanderie, infirmerie, maison de la communauté) qu’il dessert au nord-est.

L'architecture est sobre : structure simple, pas d’ornements superflus. Le désir de « faire économique » paraît évident. Chacun des corps de bâtiment situé entre deux pavillons est composé de trois dortoirs, appelés « salles », un à chaque étage. Le volume imparti à chaque pensionnaire est en moyenne d’une quarantaine de mètres cubes : la préoccupation aériste (volume d’air suffisant et renouvellement de l’air) est, de même que le chauffage, une préoccupation majeure. Théodore Labrouste et son assistant, Etienne Billon, sont préoccupés tant par le confort et le bien-être des pensionnaires que par leur sécurité sur le plan de l’hygiène.

La chapelle

De style italianisant, la chapelle, dédiée à Notre-Dame-de-l'Annonciation, s’accorde avec le goût éclectique de l’époque. Bien plus originale en est la conception interne qui offre le premier exemple de charpente métallique appliqué à un édifice religieux. La structure métallique permet à la nef d’offrir une exceptionnelle largeur[6]. De ce fait, elle est la plus grande du Val-de-Marne[4].

Elle abrite un orgue ancien[7], construit par la manufacture Merklin-Schutze en 1869, avec un buffet en deux parties, des jeux répartis sur trois claviers et un pédalier, ainsi qu'un très rare jeu à anches libres[4]. L'instrument est mis en valeur par Les Amis des orgues d'Ivry[7] - [8].

Dans le transept droit de la chapelle se trouve le cénotaphe en marbre du cardinal de La Rochefoucauld, œuvre de Philippe de Buyster[4]. Le monument se trouvait précédemment dans la chapelle de l'hospice des Incurables de la rue de Sèvres à Paris, avant que celui-ci ne devienne l'hôpital Laennec.

Classement

La chapelle est classée monument historique en 1997 et l'ensemble hospitalier est inscrit, depuis cette année-là , à l'inventaire des monuments historiques[9].

Activités

L'hôpital Charles Foix est regroupé avec celui de la Pitié-Salpêtrière depuis le début d'année 2010 et forme le groupe hospitalier de la Pitié-Salpêtrière/Charles Foix[10]. Il dessert le XIIIe arrondissement de Paris et les communes du Val de Marne implantées à l'ouest de la Seine, du sud de Paris jusqu'à Orly[11].

GĂ©riatrie

L'hôpital Charles-Foix est un hôpital universitaire spécialisé en gériatrie[10]. Le principal secteur d'hospitalisation est le pôle gériatrique Paris-Val de Marne[12] qui comporte 8 services de gériatrie regroupant en tout près de 480 lits d'hospitalisation très diversifiés : lits de court séjour, hôpitaux de jour, lits de soins de suite-réadaptation, lits de soins de longue durée. Parmi ces services, on trouve un service de gériatrie ambulatoire (consultations et hôpital de jour spécialisés dans les troubles de la mémoire et les chutes), un service de gériatrie aiguë polyvalente, un service de cardiogériatrie et de neuropsychogériatrie, un service d'onco-gériatrie et un service de soins palliatifs.

L'hôpital Charles Foix fait partie du centre hospitalo-universitaire de Sorbonne Université (ex université Pierre-et-Marie-Curie (UPMC)), et plus précisément de la faculté de médecine Sorbonne Médecine (ex Faculté de médecine Pierre-et-Marie-Curie : il accueille des étudiants hospitaliers en stage. C'est un centre reconnu de l'enseignement de la gériatrie et de la gérontologie : ses professeurs organisent un grand nombre de formations destinées à des médecins et aussi à d'autres professionnels concernés par cette thématique. En particulier, le master 2 « expertise en gérontologie » (spécialité du master « santé » de l'UPMC) y est enseigné. L'offre d'enseignement comporte aussi la capacité de gérontologie de l'UPMC, ainsi que de nombreux diplômes d'université : gérontologie, gérontopsychiatrie, nutrition de la personne âgée, éducation thérapeutique en gériatrie, médecin coordonnateur en EHPAD, maladie d'Alzheimer�Un dispositif d’enseignement innovant basé sur le numérique y est développé depuis 2013 : c'est le programme Trans-Innov Longévité (TIL) primé dans le cadre des investissements d'avenir IDEFI (« initiatives d'excellence pour des formations innovantes »).

Depuis [13], l'hôpital abrite l’Institut de la longévité Charles-Foix, centre de recherche dédié au vieillissement. L’institut, émanation de l�a href="Universit%C3%A9_Pierre-et-Marie-Curie.html" title="Université Pierre-et-Marie-Curie">université Pierre-et-Marie-Curie dans le cadre du pôle « allongement de la vie » Charles-Foix, vise à développer la recherche fondamentale et clinique sur la longévité et sur les maladies associées au vieillissement : Alzheimer, maladies cardiovasculaires�/p>

Odontologie et autres activités

L'hôpital Charles Foix dispose aussi d'autres activités médicales rattachées à d'autres pôles du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière/Charles Foix : centre d'odontologie, service de psychiatrie du sujet âgé, unités de pharmacie, de biologie, d'hygiène, d'imagerie médicale, d'explorations fonctionnelles.

Le centre d'odontologie est un service hospitalo-universitaire de la faculté de chirurgie dentaire de l'université Paris Descartes. Des soins dentaires y sont pratiqués par des étudiants en chirurgie dentaire en formation pratique.

L'hĂ´pital dispose aussi d'un Institut de formation en soins infirmiers.

Patients connus

- L’écrivain Georges Perec mourut le dans cet hôpital.

- De 2002 à sa mort en 2017, le poète Louis-François Delisse est résident en soins de longue durée à l'hôpital[14].

Notes et références

- « L’hôpital vient de se doter d’un projet médical ambitieux »(Archive.org �Wikiwix �Archive.is �Google �Que faire ?), sur le site pitiesalpetriere.aphp.fr.

- Voir sur le site de la faculté de médecine Pierre-et-Marie-Curie.

- Source : page histoire du site de la faculté de médecine Pierre-et-Marie-Curie.

- Plaquette « Une page d'histoire » rédigée à l'occasion des Journées du patrimoine 2016.

- Voir historique sur le site de l'hĂ´pital.

- Théodore Labrouste construit cette chapelle entre 1864 et 1869 ; quinze ans avant, Henri Labrouste a achevé la bibliothèque Sainte-Geneviève (en 1850) et le chantier de la Bibliothèque nationale est en cours.

- « Les organistes s'organisent » dans Ivry-ma-ville, février 2012.

- Association créée en 2011.

- « Hôpital Charles Foix, ancien hospice des Incurables », notice no PA94000005, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Présentation de l'hôpital sur le site de l'AP-HP.

- Arcueil, Cachan, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Kremlin BicĂŞtre, L'Hay-les-Roses, Orly, Rungis, Thiais, Vitry-sur-Seine, Villejuif.

- « Professeur Joël Belmin, chef du pôle de gériatrie de l’hôpital Charles-Foix », sur aphp.fr

- Voir sur le site de l'UPMC.

- Voir sur leparisien.fr.

Voir aussi

Bibliographie

- Pierre-Louis Laget, Claude Laroche et al.,L'HĂ´pital en France, histoire et architecture, Cahiers du Patrimoine, Ă©d. Lieux-Dits, Lyon, 2012, pp. 272-273

- Georges Beisson, De l'hospice à la maisonnée, Actes du colloque de Fécamp, Yannick Marec (dir.), 2010, pp. 287-301

Articles connexes

- Assistance publique - HĂ´pitaux de Paris

- Groupe hospitalo-universitaire de l'AP-HP

- Groupe hospitalier de la Pitié-Salpêtrière - Charles-Foix

- Hôpital Laennec de Paris - Hôpital de la Pitié - Hôpital de la Salpêtrière

- Université Pierre-et-Marie-Curie

- Liste des monuments historiques du Val-de-Marne

Liens externes

- Site officiel

- Ressource relative à la santé :

- Ressource relative Ă l'architecture :