Gothique méridional

Le gothique méridional, également appelé gothique toulousain, ou encore gothique languedocien, désigne un courant de l'architecture et de l'art gothiques développé dans le Midi de la France.

_East_views_of_the_Ste_C%C3%A9cile_Cathedral_-_Apse.jpg.webp)

Origine

Lors de la montée en puissance de l'hérésie cathare, le luxe de l'Église catholique romaine est constamment battu en brèche par les parfaits, ecclésiastiques cathares. Après l'éradication politique de l'aristocratie cathare lors de la croisade des Albigeois (1209-1229), il reste à reconquérir les esprits. Outre la mise en place de l'Inquisition, l'accent est mis sur un style architectural plus austère et dépouillé[1]. Le gothique méridional s’affiche ainsi comme un art militant, pensé comme une arme majeure de l’Église dans son combat contre la dissidence cathare ; il retourne contre cette dernière son parti-pris d’austérité et il offre à la prédication un espace approprié.

En outre, Toulouse entre dans le domaine royal en 1271, ce qui contribue à la diffusion locale du gothique rayonnant, mais conserve sa personnalité propre. Une période de dynamisme économique s'ouvre, bénéficiant des échanges avec Avignon, alors siège de la chrétienté, comme avec les ports de l'Atlantique et de la Méditerranée jusqu'aux années 1340 et la Grande Peste, ce qui entraîne un développement des commandes artistiques aussi bien laïques que religieuses[2].

Aire géographique

Le gothique méridional, comme son nom l’indique, se retrouve dans la partie sud de la France, principalement dans les régions où se développa le catharisme et qui eurent à subir la répression religieuse et militaire venue du Nord. La « reprise en main » par la hiérarchie catholique donna lieu à de nombreuses constructions ou reconstructions d’édifices religieux, mais aussi civils. Les régions concernées sont donc les départements actuels de la Haute-Garonne (Toulouse), le Tarn (Albi), le Tarn-et-Garonne (Montauban), l’Ariège, le Gers, l’Aude, les Pyrénées-Orientales, l’Hérault, ainsi que ponctuellement dans d’autres départements limitrophes. Une autre partie, adjacente, de l’autre côté des Pyrénées, concerne l’Aragon et la Catalogne, avec des similitudes mais cependant des origines différentes marquées par l’influence mudéjare.

Caractéristiques

Le gothique méridional se caractérise par l'austérité des constructions, l'utilisation de contreforts à la place d'arcs boutants et des ouvertures rares et étroites. L’architecture romane s’est prolongée plus longtemps dans le sud de la France que dans le nord et la transition avec le gothique s’est faite sans véritable rupture. En outre, beaucoup des édifices ayant adopté ce style se contentent d'une nef unique et ont été couverts par des charpentes reposant sur des arcs diaphragmes (Église Notre-Dame-de-l'Assomption de Gruissan).

Les édifices prennent souvent un aspect militaire et défensif.

Construction en brique

Toute construction utilisant de préférence le matériau local, le gothique méridional des régions de Toulouse, Montauban, Albi fait appel majoritairement à la brique (brique foraine) qui est devenue un de ses signes distinctifs. Les bâtisseurs ont utilisé des techniques adaptées à ce matériau, comme l’arc en mitre typique du « gothique toulousain ». La brique se prête à des compositions décoratives géométriques, en revanche il y a peu de sculptures intégrées à l’architecture. Selon le type d’argile employée, les briques peuvent être moulurées ou arrondies par abrasion. Certains édifices utilisent la pierre avec parcimonie pour créer des contrastes de couleurs.

Les régions voisines placées sous cette influence mais où domine la pierre ont souvent repris le même vocabulaire architectural.

Nef unique

Après l’épisode cathare, la reprise en main des fidèles passe par le prêche (d’où la fondation par Dominique de Guzmán de l’ordre des Frères prêcheurs, qui a installé une communauté à Toulouse en 1215 pour convertir les cathares[3]). Pour cela, on privilégie la nef unique, qui favorise l’acoustique et place tous les fidèles sous le regard du prédicateur. La nef est bordée de chapelles latérales, logées entre les contreforts, et surmontées des grandes baies qui l’éclairent.

Toutefois, la présence d’une nef unique n’est pas nécessairement liée à cette volonté, mais peut l’être à d’autres considérations, ou à une nef unique préexistante. À l’inverse, la très large nef des Jacobins de Toulouse se trouve divisée par une rangée de piliers, mais n’en constitue pas moins une seule entité.

La nef ancienne (début du XIIIe siècle) de la cathédrale de Toulouse marque la naissance du gothique méridional. L'évêque Foulques la conçut comme un défi monumental et spirituel à la dissidence cathare. Deux éléments structurels fondamentaux concourent alors à définir le gothique toulousain : la nef unique et la croisée d’ogives, entraînant la construction d'une voûte d’ampleur inaccoutumée dans le Midi (19 mètres de largeur). La nef de la cathédrale de Toulouse participe aussi du dépouillement inspiré par saint Bernard en se caractérisant par l’absence de décor sculpté.

De ce bâtiment novateur édifié entre 1210 et 1220, dont il reste trois travées sur les cinq d'origine, découleront les recherches architecturales menées dans les couvents mendiants de Toulouse et qui culmineront au couvent des Jacobins de Toulouse et à la cathédrale d'Albi.

L'église du couvent des Jacobins de Toulouse fut considérée comme la plus belle église dominicaine de l'Europe chrétienne par le pape Urbain V, qui lui attribua les reliques du grand penseur dominicain Thomas d'Aquin en 1369. Elle mesure 80 mètres de long sur 20 mètres de largeur et 28 mètres de hauteur, créant un volume intérieur impressionnant. La difficulté de voûter deux vaisseaux de largeur inégale entraîna après 1275 la mise en place d’une file de colonnes cylindriques définissant deux nefs identiques dans les travées droites de l’abside. La greffe d’une abside unique, de plan polygonal, sur une église à deux vaisseaux donna naissance à une voûte étoilée dont l’organisation complexe anticipa de plus d’un siècle sur le gothique flamboyant. La tradition désigne ce chef-d’œuvre du nom de « palmier », car les nervures jaillissent du fût lisse de la colonne comme des palmes [4].

La cathédrale d’Albi aura nécessité deux siècles pour son édification, de 1282 à 1480, mais le vaisseau devait être terminé dès 1390. Ses dimensions hors normes pour un édifice de style gothique méridional (longueur intérieure : 100 mètres, largeur intérieure : 30 mètres, hauteur des voûtes : 30 mètres) et sa réalisation un peu plus tardive en font un unicum au sein même de sa famille. En opposition au parti développé pour les Jacobins et dans le reste de la région, le maître d’Albi a préféré renforcer l’unité d’ensemble de la construction, en minimisant les ruptures de plan, en réduisant la division horizontale du volume et en adoucissant la rythmique des travées du vaisseau. L’architecte d’Albi eut l’habileté de placer les contreforts à l’intérieur de la paroi, en leur donnant vers l’extérieur une forme cylindrique ignorant la brutalité des angles vifs manifeste aux Jacobins et rythmant heureusement le plan vertical du mur gouttereau en lui enlevant toute sécheresse [4].

Nef de la cathédrale de Toulouse

Nef de la cathédrale de Toulouse

Ensemble conventuel des Jacobins de Toulouse

Ensemble conventuel des Jacobins de Toulouse Le "palmier" des Jacobins de Toulouse (1292)

Le "palmier" des Jacobins de Toulouse (1292)

Clocher

Les clochers peuvent être de tous types, mais deux formes se dégagent : le clocher « toulousain », et le clocher-mur.

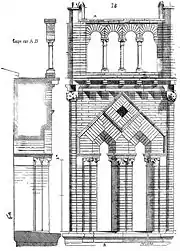

Clocher « toulousain » octogonal

En région toulousaine, le clocher typique, de plan octogonal, en étages se réduisant progressivement, apparu à l’époque romane, passe sans heurts au gothique, en modifiant seulement la forme de ses baies. Il est généralement surmonté d’une flèche, mais un certain nombre en est dépourvu, soit parce qu’elle a été détruite, soit parce que la construction a été interrompue. Le prototype qui servit de modèle fut le clocher de Saint-Sernin de Toulouse, rehaussé à l’époque gothique avec des baies en mitre (vers 1270) succédant aux baies en plein cintre romanes, mais on trouve par ailleurs des baies en ogive.

Saint-Félix, Saint-Félix-Lauragais, en pierre

Saint-Félix, Saint-Félix-Lauragais, en pierre

.jpg.webp)

.JPG.webp)

L'église Saint-Victor de Montesquieu-Volvestre possède un rare exemplaire de clocher à 16 côtés

L'église Saint-Victor de Montesquieu-Volvestre possède un rare exemplaire de clocher à 16 côtés

Clocher-mur

L’autre forme de clocher, plus courante dans les édifices de moindre importance, est le clocher-mur, lui aussi fréquemment muni d’arcs en mitre et présentant souvent un aspect de fortification (créneaux, mâchicoulis). Le concept du clocher-mur existait dès l'époque romane, ainsi qu'en témoigne l'église de Pibrac.

L'église Saint-André de Montgiscard

L'église Saint-André de Montgiscard L'église Saint-Eutrope de Miremont

L'église Saint-Eutrope de Miremont_-_Eglise_Notre-Dame.jpg.webp) L'église Notre-Dame de Saint-Sulpice-la-Pointe

L'église Notre-Dame de Saint-Sulpice-la-Pointe

Éléments de fortification

Les éléments défensifs sont fréquents : créneaux, mâchicoulis, chemins de ronde, mirandes, échauguettes. La plupart du temps, hormis les cas où l’église est incluse dans un système défensif, ces éléments n’ont qu’un rôle décoratif et surtout symbolique, tendant à affirmer la puissance de l’Église. À Notre-Dame de Simorre, Viollet-le-Duc rajoute de son propre chef un crénelage et des échauguettes au sommet des contreforts, mais il supprime les mirandes qui indiquaient souvent la présence d’un chemin de ronde couvert (comme à Lombez dans le Gers, à l’église Saint-Nicolas de Toulouse, ou même à Saint-Sernin où les mirandes établies à l’époque gothique, supprimées par Viollet-le-Duc, ont été restituées par la « dérestauration » de 1985).

Mâchicoulis, Augustins de Toulouse

Mâchicoulis, Augustins de Toulouse_Cath%C3%A9drale_Saint-Alain_-_Exposition_Sud.jpg.webp) Mâchicoulis, Saint-Alain de Lavaur

Mâchicoulis, Saint-Alain de Lavaur Créneaux et échauguettes, Simorre

Créneaux et échauguettes, Simorre Mirandes, Saint-Nicolas de Toulouse

Mirandes, Saint-Nicolas de Toulouse

Édifices civils

Si on applique essentiellement le terme de gothique méridional à des édifices de culte, églises et cathédrales, les principes de leur architecture peuvent se retrouver dans des bâtiments servant à d’autres usages : sobriété de la construction, absence ou limitation de la décoration sculptée, aspect massif, éléments de défense. On peut citer à Toulouse les hôtels particuliers, le collège Saint-Raymond ; à Albi, le palais de la Berbie, etc.

Autres arts

Le style gothique concerne également la sculpture et les autres arts.

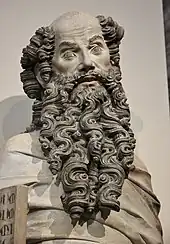

L'évêque Jean Tissandier, mort en 1347, crée dans l'église des Cordeliers une chapelle ornée de nombreuses sculptures de pierre polychrome réalisées par le « Maître de Rieux » et conservées malgré la destruction de l'église[5].

Les nombreuses Vierges à l'enfant reprennent le modèle du Nord de la France, combinées avec des traits développés par le maître de Rieux : une abondante chevelure bouclée, des drapés aux plis incurvés sur les corps et d’abondantes chutes en tuyaux évasés[5].

L'orfèvrerie, dont les produits ont largement disparu, est également très développée au XIVe siècle, aussi bien pour la vaisselle que pour les objets liturgiques. L'enluminure bénéficie des commandes ecclésiastiques mais reflète également le caractère déjà universitaire de la ville ; à partir de l'influence parisienne, elle développe des traits propres en peuplant les marges de figures hybrides ou d'échassiers au cou immense et sinueux[6].

Sculptures du Maître de Rieux

Sculptures du Maître de Rieux Sculpture du Maître de Rieux

Sculpture du Maître de Rieux.jpg.webp) Vierge à l'Enfant, dite de Bonne-Nouvelle

Vierge à l'Enfant, dite de Bonne-Nouvelle

Galerie de photos

_St-Andr%C3%A9.jpg.webp) Église Saint-André de Montagnac (Hérault)

Église Saint-André de Montagnac (Hérault)_Cath%C3%A9drale_Saint-Alain_-_Exposition_Nord-Ouest.jpg.webp)

Cloître et clocher des Jacobins de Toulouse

Cloître et clocher des Jacobins de Toulouse Cathédrale d'Albi

Cathédrale d'Albi Les clochers de ND du Taur (à droite, vu par la tranche) et de Saint-Sernin (au centre), modèles des clochers du gothique méridional.

Les clochers de ND du Taur (à droite, vu par la tranche) et de Saint-Sernin (au centre), modèles des clochers du gothique méridional. Notre-Dame du Taur (à gauche) et l'église des Jacobins.

Notre-Dame du Taur (à gauche) et l'église des Jacobins.

Sources

Ouvrages généraux

- Collectif, Cahiers de Fanjeaux, no 9, La naissance et l’essor du gothique méridional au XIIIe siècle, Toulouse, 1974.

- Marcel Durliat, « L’architecture gothique méridionale au XIIIe siècle », École antique de Nîmes, Bulletin annuel, Nouvelle série, no 8-9, Nîmes, 1973-1974, p. 63-132.

- Yvette Carbonell-Lamothe, « Un gothique méridional ? », Midi, no 2, 1987, p. 53-58.

- Toulouse 1300-1400 : l'éclat d'un gothique méridional : Dossier de presse, (lire en ligne)

Ouvrages spécialisés

- Jean-Louis Biget et Henri Pradalier, « L’art cistercien dans le Midi Toulousain », Cahiers de Fanjeaux, no 21, Toulouse, 1986, p. 313-370.

- Jean-Louis Biget, La cathédrale Sainte-Cécile, Graulhet, Odyssée, , 107 p. (ISBN 2-909478-05-X), p. 6

- Henri Pradalier, « L’art médiéval dans le Midi Toulousain », Congrès archéologique de France. Monuments en Toulousain et Comminges (1996), 154e session, Société française d'archéologie, Paris, 2002, p. 11-17.

- Henri Pradalier, « Les rapports entre l’architecture civile et religieuse de Languedoc et d’Avignon sous les pontificats de Jean XXII et Benoît XII », Cahiers de Fanjeaux, 1991, p. 385-403.

- Maurice Prin, « Les Jacobins », Congrès archéologique de France. Monuments en Toulousain et Comminges (1996), 154e session, Société française d'archéologie, Paris, 2002, pp. 177-187.

- Maurice Prin et Jean Dieuzaide, Les Jacobins de Toulouse. Regard et description, éd. Les Amis des Archives de la Haute-Garonne, Toulouse, 2007.

Références

- Biget 1998, page 6.

- Musée de Cluny, p. 11-12.

- Musée de Cluny, page 13-14.

- « La cité épiscopale d'Albi », sur whc.unesco (consulté le ).

- Musée de Cluny, page 13.

- Musée de Cluny, page 14.

Articles connexes

Liens externes