Gorges d'Olduvaï

Les gorges d'Olduvaï en Tanzanie sont l'un des plus importants complexes de sites préhistoriques d'Afrique. Elles ont livré des outillages lithiques et des fossiles animaux et humains dont les âges sont compris entre 1,8 million d'années et 400 000 ans avant le présent. Elles ont également donné leur nom à l'Oldowayen, industrie lithique du début du Paléolithique inférieur caractérisée par des outils de pierre rudimentaires.

| Gorges d'Olduvaï | ||

Gorges d'Olduvaï 2011 | ||

| Localisation | ||

|---|---|---|

| Pays | ||

| Coordonnées | 2° 59′ 00″ sud, 35° 21′ 00″ est | |

| Géolocalisation sur la carte : Tanzanie

| ||

| Histoire | ||

| Époque | 1,8 Ma | |

Situation géographique, contexte géologique et conditions climatiques

Les gorges d'Olduvaï font partie de la branche orientale de la vallée du Grand Rift, au bord de la plaine du Serengeti, au nord de la Tanzanie et à proximité de la frontière kenyane, dans une aire protégée : l'Aire de conservation du Ngorongoro.

Elles sont d'un intérêt préhistorique exceptionnel pour différentes raisons :

- la présence d'un lac intermittent, qui a permis une longue sédimentation sur les deux derniers millions d'années et un ensevelissement relativement rapide de nombreux restes fauniques et lithiques ;

- l'intense activité volcanique, qui a entrainé le dépôt tout au long de la séquence de différents niveaux de cendres volcaniques susceptibles d'être aisément datés ;

- la mise au jour de cette longue séquence par l'érosion liée au ruissellement, entrainant le creusement des gorges qui ont entaillé les différentes couches en les rendant accessibles. La longue séquence d'Olduvaï a été subdivisée en différents horizons ou Beds.

Si le lieu a livré de nombreux fossiles humains ou pré-humains, il ne faut pas perdre de vue que les groupes humains préhistoriques étaient probablement présents dans de nombreuses régions d'Afrique mais qu'à Olduvaï, une conjonction de facteurs favorables a permis la conservation puis la redécouverte des vestiges de leur existence passée.

Des biomarqueurs de fossiles moléculaires montrent un paysage d'oasis géothermiquement actif vers 1,7 Ma à l'émergence de la technologie acheuléenne. Dans un contexte d'expansion des prairies de savane, l'étude sur le paysage local ancien révèle un écosystème en mosaïque avec une grande biodiversité, des rivières alimentées par les eaux souterraines, des plantes aquatiques, des plantes comestibles et des caractéristiques hydrothermales[1].

De nombreuses études portant sur le climat des gorges d'Olduvaï durant la période du Pliocène-Pléistocène ont révélé la présence d'une précession de cycles humide-sec induits avant une tendance générale à l'aridification[1].

_and_her_husband_Louis_Seymour_Bazett_Leakey_(1903-1972).jpg.webp)

Historique des recherches

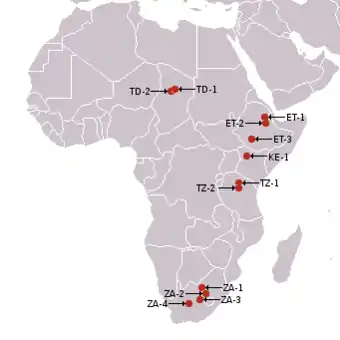

Tchad (TD) :

• TD-1 – Bahr el-Ghazal

• TD-2 – Djourab

Éthiopie (ET) :

• ET-1 – Bas-Awash

• ET-2 – Moyen-Awash

• ET-3 – Omo

Kenya (KE) :

• KE-1 – Lac Turkana

Tanzanie (TZ) :

• TZ-1 – Gorges d'Olduvaï

• TZ-2 – Laetoli

Afrique du Sud (ZA) :

• ZA-1 – Sterkfontein

• ZA-2 – Swartkrans

• ZA-3 – Kromdraai

• ZA-4 – Taung

Si le site est connu depuis 1911, l’essentiel des recherches a eu lieu à partir de 1931, sous la direction de Mary et Louis Leakey.

En 1959, la découverte d’un crâne de Paranthropus boisei, dénommé OH 5 ou « Zinjanthrope », a entrainé une intensification des fouilles qui se sont poursuivies jusqu’en 1973. Dès 1960 fut trouvée la mandibule OH 7, holotype d’une nouvelle espèce humaine, Homo habilis, ce qui permit à Louis et Mary Leakey de lui attribuer l'outillage lithique trouvé un an plus tôt, bien qu'ils n'aient pas été associés dans la stratigraphie.

De nombreux autres fossiles humains ont été découverts par la suite, attribués pour la plupart à Homo habilis. Parmi les exceptions, OH 9, également trouvé en 1960, est aujourd'hui attribué à Homo ergaster, avec une datation incertaine et controversée.

C'est à Olduvaï, ainsi que sur la rive est du lac Turkana, au Kenya, qu'ont été trouvés la plupart des fossiles d'Homo habilis connus à ce jour.

Chronostratigraphie

La stratigraphie d’Olduvaï est décrite dans de nombreuses publications, dont deux monographies publiées sous la direction de Mary Leakey, l’une en 1971 pour les horizons I et II, l’autre en 1994 pour les horizons III, IV, et Maseks.

Paradoxalement, la base de la séquence a fourni des dates plus sûres que les formations postérieures : un niveau de basalte et un niveau de tuf situés sous l'horizon I ont donné des dates de l'ordre de 1,8 million d'années avant le présent (datation par le potassium-argon).

La polarité magnétique des sédiments volcaniques a fourni les éléments chronologiques les plus fiables pour le reste de la séquence. L’inversion Brunhes-Matuyama, classiquement considérée comme la limite entre Pléistocène inférieur et moyen et datée de 781 ka, se situe vraisemblablement vers le sommet de l'horizon IV. La plus grande partie de l'horizon II, l'horizon III et la partie inférieure de l'horizon IV sont donc de polarité magnétique inverse. Bien qu’ils se soient mis en place durant la période inverse de Matuyama, l'horizon I et la base de l'horizon II présentent une polarité normale entre environ 1,7 et 1,85 Ma : cet épisode positif qui sert désormais de repère dans les échelles paléomagnétiques a reçu le nom d’« évènement d’Olduvaï ».

Faute de matériau susceptible de fournir des âges radiométriques, les horizons III, IV et Masek sont datés par le paléomagnétisme et par des estimations basées sur les taux de sédimentation. Les dépôts de l'horizon III correspondraient à la période 1,15 - 0,8 Ma et ceux de l'horizon IV à la période 0,8 - 0,6 Ma. Les horizons Masek seraient antérieurs à 0,4 Ma tandis que les horizons Ndutu et Naïsiusiu, d’âge pléistocène supérieur, seraient contemporains de la formation de la Gorge elle-même. Selon une réinterprétation récente des données paléomagnétiques, les horizons Maseks pourraient être nettement plus vieux et s’inscrire dans l’épisode de polarité magnétique normale de Jaramillo (1,06 à 0,9 million d'années).

Principales industries

Les industries mises au jour à Olduvaï ont été réparties en trois catégories par Mary Leakey :

- l’Oldowayen, dont c’est le site éponyme. Présent dans le Bed I et dans un site du milieu du Bed II, il comporte de nombreux galets taillés (51 %), des sphéroïdes, des « discoïdes », des outils sur éclats et de rares proto-bifaces.

- l’Oldowayen développé est lui-même subdivisé en trois sous-groupes. L’Oldowayen développé A, limité à la base du Bed II, est comme son nom l’indique considéré comme une manifestation dérivée de l’Oldowayen, avec moins de galets taillés, plus de proto-bifaces, mais toujours dépourvue de vrais bifaces. L’Oldowayen développé B s’inscrit dans la continuité : il comporte quelques rares bifaces de petites dimensions et une proportion croissante d’outils sur éclats. Il est surtout connu dans la partie supérieure du Bed II. L’Oldowayen développé C, identifié dans la partie supérieure du Bed IV, comporte une proportion accrue de bifaces (7,2 %) et de nombreux petits outils sur éclats.

- l’Acheuléen apparaît à Olduvaï au milieu du Bed II autour d’1,3 Ma. Il est évidemment caractérisé par l’importance du groupe des « bifaces » (bifaces + hachereaux) qui va toutefois en décroissant au profit du petit outillage sur éclat.

Les principales matières premières utilisées à Olduvaï sont des roches volcaniques (basalte, trachyandésite, phonolite, néphélinite) et des quartzites. Le gneiss a également été employé de manière anecdotique. À l’heure actuelle, tous ces matériaux affleurent dans un rayon de 13 km autour de la jonction des deux branches des Gorges.

Hydrothermalisme

Des preuves d'hydrothermalisme ont été trouvées près de sites intensivement utilisés par les premiers hominidés. Les chercheurs suggèrent que les caractéristiques hydrothermales et les ressources présentes dans la gorge d'Olduvaï ont peut-être permis aux premiers hominidés de traiter thermiquement les plantes comestibles et la viande, soutenant la possibilité d'un stade d'avant la domestication du feu de l'évolution humaine[1].

Bibliographie

- Leakey, L.S.B. (1951), Olduvai Gorge (Tanganyika) - A report on the evolution of the hand-axe culture in Beds I-IV, Cambridge, University Press, 164 p.

- Leakey, M.D. (1971), Olduvai Gorge - vol. 3 : Excavations in Beds I and II, 1960-1963, Cambridge, Cambridge University Press, 306 p.

- Leakey, M.D. (1994), Olduvai Gorge - vol. 5 : Excavations in Beds III, IV and the Masek Beds, 1968-1971, Cambridge, avec la collaboration de D.A. Roe, Cambridge University Press, 327 p.

- (en) Phillip V. Tobias, Olduvai Gorge, volume 2: The cranium and maxillary dentition of Australopithecus (Zinjanthropus) boisei, Cambridge University Press, , 280 p. (ISBN 978-0-521-06901-4, DOI 10.1017/CBO9780511897795, présentation en ligne).

- (en) Phillip V. Tobias, Olduvai Gorge, volume 4: The skulls, endocasts and teeth of Homo habilis, Cambridge University Press, .

Références

- (en) Ainara Sistiaga et al., Microbial biomarkers reveal a hydrothermally active landscape at Olduvai Gorge at the dawn of the Acheulean, 1.7 Ma, PNAS, 15 september 2020, https://doi.org/10.1073/pnas.2004532117