Fort de Comboire

Le fort de Comboire, ou fort Monteynard, est une fortification faisant partie de la place forte de Grenoble, situé au sud-ouest dans la commune de Claix dans le département de l'Isère, au sommet des rochers de Comboire, adossé au massif du Vercors.

| Fort de Comboire | |||

Vue aérienne du fort. | |||

| Lieu | Rochers de Comboire, Claix | ||

|---|---|---|---|

| Fait partie de | Ceinture fortifiée de Grenoble | ||

| Type d’ouvrage | Fort à cavalier | ||

| Construction | De 1882 à 1884. | ||

| Architecte | Cosseron de Villenoisy | ||

| Matériaux utilisés | Maçonnerie | ||

| Utilisation actuelle | En restauration | ||

| Effectifs | 358 hommes | ||

| Guerres et batailles | aucune | ||

| Coordonnées | 45° 08′ 14″ nord, 5° 40′ 41″ est | ||

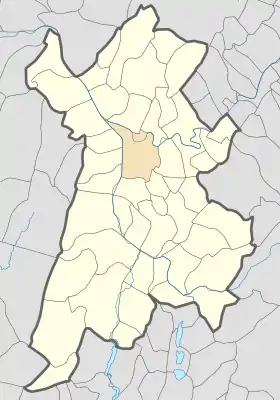

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Grenoble-Alpes Métropole

| |||

Cet ouvrage datant du XIXe siècle fait l'objet d'une restauration par une association locale dénommée « Les amis du fort de Comboire », celle-ci ayant pour objet de participer à la maintenance du fort et pour projet d'y créer un espace d'exposition et d'animation[1].

Étymologie

Ce fort doit son nom à la colline sur laquelle il a été construit. Il fut également dénommé « fort Monteynard »[2].

Le terme de « combe » dont est issu cette dénomination désigne une dépression de profil intermédiaire, moins encaissée que le creux mais moins vaste que la vallée[3] - [4]. Le terme « oire » peut désigner le bord (proche des mots de l'ancien français « orée » ou « orière »).

Situation et accès

Situation

Selon les références toponymiques fournies par le site géoportail de l'Institut géographique national, le fort de Comboire est situé au nord-est du territoire de la commune de Claix, non loin des limites des communes limitrophes de Seyssins, du Pont-de-Claix et d'Échirolles qui forment un quadripoint en contrebas de la colline homonyme de Comboire, longée par le torrent du Drac, affluent de l'Isère[5].

Le fort de Comboire fait face au massif du Vercors et, plus particulièrement un de ses principaux sommet, le Moucherotte qui le domine du côté ouest. À l'est le fort domine le sud du bassin grenoblois.

Voie routière

Le fort est accessible aux véhicules automobiles par une seule route carrossable qui commence au hameau des Garlettes, situé au sud de la commune de Seyssins.

Cette petite route se raccorde à la RD106d qui relie les communes de Seyssins et de Claix et qui permet également de rejoindre les autres communes de l'agglomération grenobloise ainsi que l'autoroute A480 et l'échangeur du Rondeau.

Transport en commun

La ligne 21 Claix — Pont Rouge ↔ Seyssins — Le Prisme passe au col de Comboire, mais c'est l'arrêt Seyssins, cimetière des Garlettes qui est le plus proche de l'édifice.

Histoire

Création

À la suite de la défaite de Sedan, le fort a été construit pour empêcher les troupes ennemies d'accéder à Grenoble, mais il n'a jamais réellement servi. 400 ouvriers furent nécessaires pendant toute sa construction. C'était un fort à cavalier pour 355 hommes et une quinzaine de pièces. Il appuyait le fort de Montavie sur ses arrières et battait la vallée du Drac vers l'amont, défendant la route de Vif à Grenoble. Il est pratiquement invisible de la vallée.

La construction du fort de Comboire a débuté en 1882. Il sera achevé en 1884. Il est le dernier des sept forts constituant la ceinture fortifiée de Grenoble[6]. Il a été bâti sur la commune de Claix, à 515 mètres d'altitude, suivant les plans du colonel Cosseron de Villenoisy[7], dans le cadre des fortifications voulues par Séré de Rivières Le décret d'utilité publique date du 30 juin 1876

Par le décret du , le ministre de la Guerre Georges Boulanger renomme tous les forts, batteries et casernes avec les noms d'anciens chefs militaires[8]. Pour le fort de Comboire, son « nom Boulanger » est en référence Louis François, marquis de Moteynard, né à La Pierre (Isère) le 13 mai 1713 et décédé à Paris le 3 mai 1791. Il fut de toutes les campagnes de Louis XV et élevé lieutenant-général. Il fut le premier gouverneur général de la Corse et créateur de l'école de cavalerie de Saumur. En 177, à la demande des consuls grenoblois, il s'oppose, avec succès, au déplacement du Parlement du Dauphiné à Valence. Dès le , le successeur de Boulanger au ministère, Théophile Ferron, abroge le décret[9]. Le fort reprend officiellement son nom précédent.

XXe siècle et XXIe siècle

C'est un des forts de la ceinture de Grenoble le mieux conservé, ayant été occupé par l'armée jusque dans les années soixante-dix. Aujourd'hui, le fort commence à revivre grâce à une restauration et une maintenance gérée par une association locales et des visites y sont organisées.

Description

- Quelques photos de l'entrée du fort et des fossés extérieurs

L'entrée depuis la caponnière simple de gorge.

L'entrée depuis la caponnière simple de gorge..jpg.webp) Entrée principale du fort (côté extérieur).

Entrée principale du fort (côté extérieur)..jpg.webp) Entrée principale du fort (côté intérieur).

Entrée principale du fort (côté intérieur). Le fossé de tête au niveau de a caponnière double.

Le fossé de tête au niveau de a caponnière double. Magasin à poudre

Magasin à poudre

C'est un bâtiment allongé, avec des arcades sur deux niveaux, couvert de terre donnant sur une cour centrale ouverte. Autour, une enceinte très fortifiée avec un imposant fossé. Au-dessus du fort, sur la crête du rochers de Comboire des batteries d'artilleries protégées par des levées ou des couvertures de terre assuraient la défense du fort.

- Quelques photos de l'intérieur du fort

Vue intérieure du fort

Vue intérieure du fort Vue intérieure du fort

Vue intérieure du fort Les dessus du casernement et ses traverses-abris.

Les dessus du casernement et ses traverses-abris. Une traverse-abri au-dessus du casernement.

Une traverse-abri au-dessus du casernement. La traverse-abri isolée et une plate-forme de tir.

La traverse-abri isolée et une plate-forme de tir. La façade du magasin du génie et le magasin aux cartouches.

La façade du magasin du génie et le magasin aux cartouches.

C'est un fort Séré de Rivières de deuxième génération. De la forme d'un pentagone très étiré latéralement, il s'agit d'un fort à cavalier pour 358 hommes et 20 pièces, batterie annexes comprises. Son escarpe est semi détachée et son périmètre était défendu par une caponnière double au saillant II et un aileron au saillant I, III et V. Le front IV-V aligne une série d'une quinzaine de créneaux de pied surmontés de créneaux de tir. L'entrée s'ouvre dans le petit flanc gauche de l'ouvrage.

Son porche d'entrée franchi, on se retrouve face à la cour avec sur la droite et en contrebas le mur surmontant l'escarpe du front IV-V et, à gauche, un alignement de onze travées, dont sept chambrées de troupe, sur deux niveaux. Probablement, le plan des dessus n'étant pas clair à ce sujet, y avait-il un merlon de terre défilant quelque peu le casernement aux coups directs, merlon aujourd'hui arasé. Tout étant disposé en longueur, c'est à la suite de ces chambrées que l'on trouve, côte à côte, les deux magasins à poudre. Ces derniers partagent le même sas d'entrée, ce qui implique que l'un des deux soit plus long que l'autre. Leur chambre aux lampes est singulièrement basse de plafond.

L'intérieur des magasins est tagué, le plus grand des deux a conservé son plancher, qui a en partie brûlé. Néanmoins, une bonne partie subsiste et on y voit encore à la jonction plancher-cloison le chevron destiné à empêcher l'accumulation de pulvérin. Au-delà de ces magasins, toujours sur la même ligne et donnant invariablement sur la cour, s'alignent cinq autres locaux dont des magasins du génie et un réservoir d'eau. Les citernes sont sous la cour, un peu plus à droite. Les sept chambrées sont disposées au premier étage, par-dessus autant de magasins de moindre hauteur. Les chambrées sont précédées et réunies en façade par une terrasse. Le bâtiment est surmonté par un escalier d'artillerie, alignant trois traverses-abris. Sur la droite, une quatrième traverse, implantée un peu plus bas mais ayant également un sou-sol, est la première desservie par la rampe permettant d'amener les pièces sur le cavalier. Des trois ailerons, seul celui défendant le front IV-V est coiffé par une terrasse avec mur percé de créneaux de tir.

Toutes les cheminées et tous les puits de lumière ont conservé leurs lanterneaux métalliques. Le fort de Montavie sur ses arrières et battait la vallée du Drac vers l'amont. Au sud et au sud-ouest, en contrebas, on trouve deux batteries annexes réunissant en trois traverses-abris. Ces batteries sont d'accès libre[10].

- Autres photos de l'aménagement intérieur

Casernement du fort.

Casernement du fort. Détail de la façade du casernement.

Détail de la façade du casernement. Vue sur l'entrée depuis la cour du fort.

Vue sur l'entrée depuis la cour du fort. Le chemin de ronde.

Le chemin de ronde. Un chambrée de troupe à l'étage du casernement.

Un chambrée de troupe à l'étage du casernement. La traverse-abri de la batterie annexe basse no 1.

La traverse-abri de la batterie annexe basse no 1. L'intérieur de la traverse-abri de la batterie annexe basse no 1.

L'intérieur de la traverse-abri de la batterie annexe basse no 1. Une écurie aménagée dans les années 1980 dans des magasins de l'artillerie du fort.

Une écurie aménagée dans les années 1980 dans des magasins de l'artillerie du fort. Le magasin à poudre modèle 1874 du fort.

Le magasin à poudre modèle 1874 du fort. Le vestibule des deux magasins à poudre modèle 1874.

Le vestibule des deux magasins à poudre modèle 1874. Un escalier de liaison entre les deux niveaux du casernement.

Un escalier de liaison entre les deux niveaux du casernement. L'escalier de liaison entre les deux niveaux des casernements.

L'escalier de liaison entre les deux niveaux des casernements.

Autour du fort

L'ouvrage est situé sur un relief dénommée colline ou montagne de Comboire. À l'est du fort, les rochers de Comboire dominent l'Espace Comboire, une des principales zones commerciales de la région grenobloise, partagé entre les communes de Seyssins et d'Échirolles. À l'ouest, le fort domine le col de Comboire (également dénommé Col de Cossey).

L'écrivain français Stendhal évoque le site de Comboire dans son roman Vie de Henry Brulard, écrit en 1835-1836, donc bien avant la construction du fort[11].

Notes et références

- Site fortdecomboire.fr, page de présentation de l'association des amis du fort de Comboire, consulté le 4 octobre 2019

- Site fortisère, page "le fort de Comboire ou fort de Monteynard", consulté le 4 octobre 2019

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France : étymologie de 35 000 noms de lieux, vol. 1 : Formations préceltiques, celtiques, romanes, Genève, Librairie Droz, coll. « Publications romanes et françaises » (no 193), , 1869 p. (ISBN 978-2-600-02884-4, lire en ligne)., p. 245-247 [lire en ligne].

- Mario Rossi, Les Noms de lieux du Brionnais-Charolais : témoins de l'histoire du peuplement et du paysage, Paris, Publibook, , 579 p. (ISBN 978-2-7483-5072-2, lire en ligne), p. 298.

- Site géoportail, page des cartes IGN

- Claix...d'un hameau à l'autre, publié par l'association Claix, Patrimoine et histoire

- Jean-Claude Michel, Histoire de Claix, Claix, Mairie de Claix, , 296 p. (ISBN 978-2-951-85291-4)

- Note no 5285 le du ministre de la Guerre Boulanger aux généraux commandant les régions militaires ; décret présidentiel du pour les nouvelles dénominations des forts, batteries et casernes sur proposition du ministre de la guerre, M. le général Boulanger.

- Lettre no 14980 bis le de M. le ministre de la Guerre, M. le général Ferron, abrogeant le décret présidentiel du 21 janvier.

- Marco Frijns, Luc Malchair, Jean-Jacques Moulins et Jean Puelinckx, Index de la fortification française 1874 - 1914, Edition Autoédition, , 832 p. (ISBN 978-2-9600829-0-6), p. 115 et 329.

- Site "Vie de Henri Brulard: Nouvelle édition augmentée" de Stendhal, consulté le 4 octobre 2019