Fort de Montavie

Le fort de Montavie, ou fort Clermont-Tonnerre est une fortification faisant partie de la place forte de Grenoble, situé au sud-est de la commune de Bresson, se situant à 544 mètres d'altitude. Il est l'un des sept forts constituant la ceinture fortifiée de Grenoble pour barrer le carrefour des vallées alpines de Grenoble, entre le fort des Quatre Seigneurs et le fort de Comboire. Son rôle était de défendre la route Napoléon, le plateau de Champagnier et les collines du Montchaboud, en créant une protection au sud de Grenoble, vers le massif de Belledonne.

| Fort de Montavie | |||

Le fort en 2014. | |||

| Lieu | Bresson | ||

|---|---|---|---|

| Fait partie de | la Ceinture fortifiée de Grenoble | ||

| Type d’ouvrage | Fort | ||

| Construction | de mai 1875 à mai 1879 | ||

| Matériaux utilisés | Maçonnerie | ||

| Utilisation actuelle | Abandonné | ||

| Appartient à | commune de Bresson | ||

| Effectifs | 560 hommes | ||

| Coordonnées | 45° 08′ 08,3″ nord, 5° 45′ 32,9″ est | ||

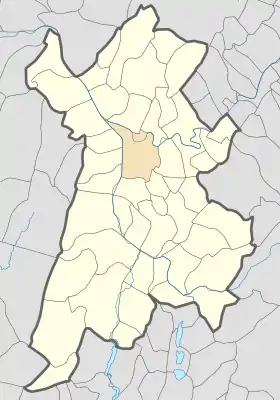

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Grenoble-Alpes Métropole

| |||

Historique

Par le décret du , le ministre de la Guerre Georges Boulanger renomme tous les forts, batteries et casernes avec les noms d'anciens chefs militaires[1]. Pour le fort de Comboire, son « nom Boulanger » est en référence à Gaspard de Clermont-Tonnerre, né à Dijon le 16 août 1688 et décédé en l'hôtel Matignon à Paris le 16 mars 1781. Lors de la bataille de Fontenoy, il rétablit, à la tête de la cavalerie, une situation qui paraissait compromise. Deux ans plus tard, après la bataille de Lauffeld, il fait maréchal de France, le 17 septembre 1747. Dès le , le successeur de Boulanger au ministère, Théophile Ferron, abroge le décret[2]. Le fort reprend officiellement son nom précédent.

Le fort est à l’abandon et l'accès interdit, néanmoins le lieu est fréquenté par des joueurs d'airsoft.

Description

C'est un fort Séré de Rivières de première génération. De la forme de décagone on ne peut plus irrégulier. Il s'agit d'un fort à cavalier et batterie basse, pour 560 hommes et 24 pièces dont 4 de flanquement. L'ensemble de ses fossés est défendu par des caponnières (trois doubles et une simple), sauf les fronts VII-VIII, VIII-IX et IX-X battus par les créneaux de l'escarpe semi détachée. Le bâtiment d'entrée et ses deux corps de garde ont été rasés. Il donnait directement sur un casernement de neuf travées sur deux niveaux dont les fenêtres étaient pourvues d'une rare système d'obturation des fenêtres à lisses fixes. Le rez-de-chaussée est constitué essentiellement de magasins et le couloir arrière donne sur les magasins d'artillerie et ateliers de chargement. La façade menaçant de se détacher du bâtiment a été maintenue par des fers plats scellées au plafond des chambrées du premier étage. Au rez-de-chassée, un four à pain de 380 rations est dans un état plus que pitoyable, mais contre toute attente la hotte de la cuisine est encore là.

Ce bâtiment est coiffé d'un escalier d'artillerie alignant cinq traverses dont trois creuses et deux pleines. Les canons étaient montés sur ce cavalier par un escalier-rampe très raide situé sur la gauche du bâtiment. Sur la droite de ce casernement, on accède à la cour principale de l'ouvrage qui donne sur deux autres groupes de locaux. Le premier, face au front VII-VIII, à deux niveaux, comprend les logements des officiers ainsi que des citernes, le second, adossé au front IV-V, comprend deux magasins à poudre accolés sur leur longueur (la fiche technique du génie leur attribue une contenance cumulée de 170 tonnes) et six autres locaux (chambrées ?), eux aussi surmontés d'un escalier d'artillerie. La batterie basse, cinq traverses-abris dépourvues de bras, ne fait face qu'aux fronts II-III et III-IV. Les caponnières sont d'assez petite taille et leur intérieur, voûte comprise, est revêtu de briques de terre cuite. Les glacis, de part et d'autre du fort, montrent une ligne de quatre plates-formes d'artillerie séparées par des traverses pleines possédant des niches à leur base pour les coups de sûreté. L’essentiel des canons du fort et des batteries annexes donnait vers le massif de Belledonne, laissant curieusement l'amont de la vallée du Drac en dehors de son champ d'action. Fort à l'abandon et dans un triste état[3].

À l'époque de sa construction, le fort était sur le sol des communes de Poisat et Bresson : actuellement il se trouve à la frontière communale entre Brié-et-Angonnes et Bresson.

Modernisé à plusieurs reprises, le fort de Montavie pouvait abriter 560 hommes (en 1881) et 27 pièces d'artillerie (en 1913).

La colline de Montavie, où se trouve le fort.

La colline de Montavie, où se trouve le fort.

La façade.

La façade. Le fossé du fort.

Le fossé du fort. L'extérieur du magasin sous roc.

L'extérieur du magasin sous roc. La cour et le casernement du saillant IV.

La cour et le casernement du saillant IV. La cour et le casernement du saillant IV.

La cour et le casernement du saillant IV. La façade du casernement.

La façade du casernement. Une chambrée.

Une chambrée. Une chambrée.

Une chambrée. L'arrière d'une chambrée.

L'arrière d'une chambrée. L'arrière du casernement.

L'arrière du casernement. Un passage du fort.

Un passage du fort. Le vestibule des magasins à poudre.

Le vestibule des magasins à poudre. Un des trois magasins à poudre du fort.

Un des trois magasins à poudre du fort. Un des magasins du fort.

Un des magasins du fort.

Notes et références

- Note no 5285 le du ministre de la Guerre Boulanger aux généraux commandant les régions militaires ; décret présidentiel du pour les nouvelles dénominations des forts, batteries et casernes sur proposition du ministre de la guerre, M. le général Boulanger.

- Lettre no 14980 bis le de M. le ministre de la Guerre, M. le général Ferron, abrogeant le décret présidentiel du 21 janvier.

- Marco Frijns, Luc Malchair, Jean-Jacques Moulins et Jean Puelinckx, Index de la fortification française 1874 - 1914, Edition Autoédition, , 832 p. (ISBN 978-2-9600829-0-6), p. 112 et 327.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- « Fort de Montavie », sur fortiffsere.fr

- « Le fort de Montavie », sur www.desmoulins.fr

- « Fort de Montavie », sur www.fortsteynard.com.