Fort du Saint-Eynard

Le fort du Saint-Eynard, ou fort Seras, est une fortification faisant partie de la place forte de Grenoble, situé au sud-sud-ouest de la commune du Sappey-en-Chartreuse, se situant à 1 325 mètres d'altitude. Il est l'un des sept forts constituant la ceinture fortifiée de Grenoble.

| Fort du Saint-Eynard | |||

| |||

| Description | |||

|---|---|---|---|

| Type d'ouvrage | fort à cavalier | ||

| Dates de construction | du à octobre 1879 | ||

| Ceinture fortifiée | place de Grenoble | ||

| Utilisation | fort de ceinture | ||

| Utilisation actuelle | restaurant et musée | ||

| Propriété actuelle | fondation Fort Saint-Eynard | ||

| Garnison | 477 hommes | ||

| Armement de rempart | ? | ||

| Armement de flanquement | ? | ||

| Organe cuirassé | ? | ||

| Modernisation béton spécial | ? | ||

| Programme 1900 | |||

| Dates de restructuration | non réalisée | ||

| Tourelles | - | ||

| Casemate de Bourges | - | ||

| Observatoire | - | ||

| Garnison | ? | ||

| Programme complémentaire 1908 | non réalisé | ||

| Coordonnées | 45° 14′ 07″ nord, 5° 45′ 45″ est | ||

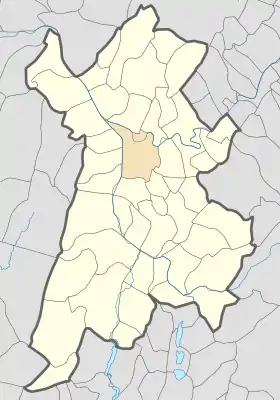

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Grenoble-Alpes Métropole

| |||

Le fort est situé au sommet du mont Saint-Eynard, dans le massif de la Chartreuse. Il domine Grenoble à plus de 1 338 m d'altitude. Il fait partie de la ceinture fortifiée de Grenoble. Il est accessible à pied et en voiture (route fermée en hiver), et abrite aujourd'hui un restaurant et un musée, ouverts l'été.

Histoire

Supervisé par Richard de Régnauld de Lannoy de Bissy, le fort du Saint-Eynard a été construit entre le 21 mars 1873 et octobre 1879, selon le système de défense préconisé par le Général Séré de Rivières et suivant le projet local du colonel Mamès Cosseron de Villenoisy qui lui succède à la Direction nationale du Génie. Il fait partie d'un dispositif considéré comme essentiel pour la protection de Grenoble : la ceinture fortifiée de Grenoble. Ce dispositif comprend, outre le Fort du Saint Eynard, le fort de la Bastille, le fort du Bourcet, le fort du Mûrier, le fort des Quatre Seigneurs et le fort de Montavie, qui furent bâtis entre 1875 et 1879. En 1888, le fort de Comboire sera le dernier. Il reprend d'ailleurs, comme le fort du Mûrier, les spécifications du système de fortification du général Séré de Rivières.

Par le décret du , le ministre de la Guerre Georges Boulanger renomme tous les forts, batteries et casernes avec les noms d'anciens chefs militaires[1]. Pour le fort de Comboire, son « nom Boulanger » est en référence à Jean-Mathieu Seras, né le 16 avril 1765 et décédé à Grenoble le 14 avril 1815. Fait général de division le 1er février 1805 et compte d'Empire le 28 novembre 1890. Dès le , le successeur de Boulanger au ministère, Théophile Ferron, abroge le décret[2]. Le fort reprend officiellement son nom précédent.

Description

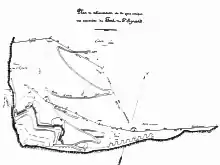

Le fort du Saint-Eynard s'étend sur plus de 274 410 m2[3]. Il a été mis en place pour protéger le massif de la Chartreuse, les villages de Sarcenas, Quaix-en-Chartreuse et Saint-Égrève. Il surveillait la route venant de Savoie par le col de Porte, devait protéger le ravin de La Vence. On peut imaginer aussi que sa garnison pouvait contrecarrer une éventuelle invasion du fort du Bourcet situé à 700 mètres en contrebas, à Corenc village, bien que ce ne soit pas sa vocation première. Certains analystes font l’hypothèse que le fort du Saint-Eynard, vu son altitude (1 338 m), pouvait aussi, par tirs croisés avec le fort du Mûrier en face, interdir l'arrivée de troupes ennemies depuis l'Italie par la vallée du Grésivaudan. C’est en fait peu probable quand on voit l’orientation des postes de tirs, tournés vers la Chartreuse et non pas vers le Grésivaudan. Ce rôle était dévolu au fort du Bourcet, orienté pour cela, même à une altitude plus basse.

Le coût du fort du Saint-Eynard fut de 1 155 833 francs de l'époque, légèrement inférieure à la prévision malgré les difficultés de construction dues à l'altitude, le fort vent sur cette crête et les hivers rigoureux. La main d’œuvre de trois cents ouvriers (d'origine italienne) et 115 soldats et officiers du génie se chargèrent d'araser le sommet de la montagne et d'assembler la pierre (calcaire jurassique) avec joints au fer, provenant en grande partie de la carrière de Corenc-le-Haut[4]. La chaux provenait de l'usine située à l'entrée du Sappey-en-Chartreuse[5].

Le fort du Saint-Eynard et ses installations sont bâties pour 90 % sur la commune du Sappey, qui achète les terrains d'une superficie de 274,410 m2 pour 17,167 francs de 1875. Le restant se trouve sur la commune de Corenc, notamment les pentes et falaises.

C'est un fort de première génération, en forme d'un V, à cavalier.

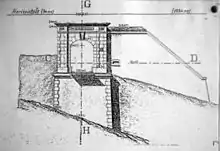

Le fort s'étend sur une surface bâtie totale de 65 000 m2, divisés essentiellement en 4 bâtiments juxtaposés disposés en V, d'une surface d'environ 2 375 m2 ouvrant sur deux cours d'un total d'environ 4,400 m2. Le reste des défenses est dispersé tout autour sur le Mont Saint Eynard. L'ensemble est protégé par un glacis bordé par des fossés, depuis le pont d'entrée Sud jusqu'à la falaise Ouest. Le fort pouvait contenir jusqu’à 476 hommes (de tous les grades). Intra muros il est doté d'une cuisine, d'une boulangerie, d'une infirmerie, d'une tisanerie ainsi que de 13 casemates identiques de 12 m x 6 m accueillant la troupe logée à deux par lit. Les hommes se nourrissaient dans leur casemate. Une prison prévue pour 6 à 8 hommes. Les officiers et les sous-officiers sont logés dans le bâtiment ouest à 2 niveaux, au rez-de-chaussée duquel sont entreposés les réserves de victuailles. Un télégraphe optique est installé en façade de ce bâtiment, le fort étant précurseur dans ce genre de liaison, assurées jusque-là par des pigeons. Les colombophiles se trouvaient à l'entrée, où aujourd'hui est aménagée la chapelle en faveur des Petites Sœurs des pauvres[6].

Les locaux mitoyens accueillaient une écurie pour cinq chevaux. À l'entrée du fort démarre un couloir distributeur de toute la longueur d'Est en Ouest. Puis sont prévues les poudrières prêtes à distribuer leur contenu aux traverses abris du 1er étage afin d'alimenter l'armement du fort.

La dotation est :

- 2 canons de 155 mm de siège

- 6 canons de 120 mm

- 6 canons de 5

- 2 mortiers de 220 et 3 de 15.

Les tirs les plus performants pouvaient atteindre 12 km. Le fort du Saint-Eynard, n'a pratiquement jamais servi. Il fut laissé à l'abandon par l'armée et vendu aux deux communes sur lesquelles il est assis, au prix de 60 000 francs en 1963. À nouveau laissé à l'abandon, dégradé et même dévasté, il fut pris en charge par l'entreprise « L'entretien immobilier - Technistorique » qui assura sa reconstruction ainsi que la totalité de son financement, aidé par ses fournisseurs, à partir de 1991.

Les deux municipalités et leurs représentants ainsi que l'architecte des Bâtiments de France, MM Boubert, et le professeur Robert Bornecque, épaulèrent le repreneur afin d’aplanir les nombreux problèmes administratifs et techniques.

Aujourd'hui, afin de le faire vivre, le fort a créé un restaurant montagnard réputé, ouvert de mai à novembre. Les ressources dégagées par l’Établissement, qui anime en outre les lieux par des expositions d'art périodiques, sont intégralement utilisées à son entretien et à sa bonne tenue.

Le reste de la surface du fort a été en grande partie réhabilité en espace historique afin que le public puisse apprécier son passé ainsi que son panorama hors du commun.

Ce fort abritait à l'époque plus de quatre cent soixante-dix-sept hommes et vingt-cinq pièces de canon. Il était protégé d'un côté par la falaise et de l'autre par un fossé creusé à même la montagne. Imprenable, ce fort est à peine visible depuis le col de Porte. Toutefois, il n'a jamais servi. En effet durant la Première Guerre mondiale, il ne couvrait pas les zones où se déroulaient les batailles. Et durant la Seconde Guerre mondiale, il a été rendu obsolète du fait de l'utilisation des avions. Il fut donc déclassé par l'armée le , puis racheté par les communes du Sappey-en-Chartreuse et de Corenc[7].

Actuellement, le fort est maintenu par la Fondation du Fort Saint-Eynard. Jadis restauré par une entreprise privée, le fort est maintenant viable. Un restaurant et un musée accueillent d'ailleurs chaque année de nombreux visiteurs.

Exposition

Depuis 1998, le Fort a organisé de nombreuses expositions annuelles d'artistes français et étrangers :

- Aaron Zinchtein (ru), peintre russe né en 1947 à Nijni Taguil.

- Claude Favard, peinture, pastel, professeur d'arts plastiques aux Beaux Arts de Grenoble.

- Rétrospective des peintres Jules Flandrin et Henriette Deloras.

- Sabine Rival, sculptrice française.

- Jeff Saint Pierre, sculpteur français

- Nafir (peinture)

- Jean-Claude Engrand (peinture)

- Hann Chroboczek (peinture-sculpture)

- Juliette Lemontey (peinture)

- Florence Jouve (plasticienne)

- Nathalie Derosier (peinture-sculpture)

- Jean Luc Brosson (peinture- Sculpture)

- Claude Foënet (peinture)

- Véronique le Marc'Hadour (plasticienne)

- Hannes Münz (peinture)

- Rudolf Kurtz (sculpture)

- Reidunn Rugland, plasticienne et souffleuse de verre norvégienne.

- Christoper Coffe, peintre américain.

- Françoise Kluczynska Sculptrice Grenobloise. Réalise des figurines de bois et de métal.

Galerie

Le fort mimetisé sur la falaise qui domine Corenc, vu de Meylan.

Le fort mimetisé sur la falaise qui domine Corenc, vu de Meylan. Le fort depuis un avion.

Le fort depuis un avion. Le fort depuis un avion.

Le fort depuis un avion. La falaise entourant le fort.

La falaise entourant le fort.

Notes et références

- Note no 5285 le du ministre de la Guerre Boulanger aux généraux commandant les régions militaires ; décret présidentiel du pour les nouvelles dénominations des forts, batteries et casernes sur proposition du ministre de la guerre, M. le général Boulanger.

- Lettre no 14980 bis le de M. le ministre de la Guerre, M. le général Ferron, abrogeant le décret présidentiel du 21 janvier.

- Les plans du fort sur le site www.fortsteynard.com

- A Corenc-le-Haut il demeure encore le porte de pesage à l'entrée du hameau, réhabilité par la commune en 2005

- L'usine à Sappey-en-Chartreuse est actuellement demeure privée mais reconnaissable à ses goulottes d'agrégats

- Marco Frijns, Luc Malchair, Jean-Jacques Moulins et Jean Puelinckx, Index de la fortification française 1874 - 1914, Edition Autoédition, , 832 p. (ISBN 978-2-9600829-0-6), p. 468 et 490.

- L'histoire du fort sur www.fortsteynard.com

Voir aussi

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Jean Azeau, Fortifications de Grenoble- Le Fort du Saint Eynard XIXe siècle

Liens externes

- Site officiel

- Le fort sur www.desmoulins.fr

- Le fort du Saint Eynard sur www.fortiffsere.fr, le site consacré aux fortifications Séré de Rivières