Formule magique (Suisse)

En Suisse, la formule magique (en allemand : Zauberformel, en italien : formula magica) est une règle tacite concernant la répartition des sièges au Conseil fédéral entre les principaux partis politiques du pays. Même si la Constitution fédérale indique que « les diverses régions et les communautés linguistiques doivent être équitablement représentées », la formule exacte ne se fonde sur aucun texte législatif précis. Elle est au contraire constituée d'un ensemble mal défini d'accords entre les partis représentés au Parlement qui, s'ils ne reflètent pas toujours les véritables rapports de force électoraux, visent toutefois à accorder la plus fidèle représentation possible de l'électorat suisse aux niveaux religieux, géographique ou même en tendant vers l'équilibre hommes-femmes[1]. C'est sur elle que repose le système de concordance.

Origines

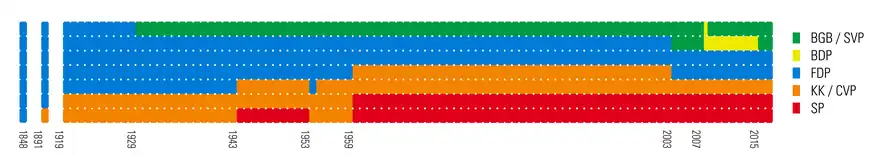

À partir de 1959, date de l'introduction de ce qui deviendra la « formule magique », la répartition des sièges au Conseil fédéral se fait entre le Parti socialiste (PSS), le Parti démocrate-chrétien (PDC), le Parti radical-démocratique (PRD), et l'Union démocratique du centre (UDC). Ce qui peut se résumer en la formule « 2-2-2-1 » (de la gauche à la droite). Il s'agit donc d'une répartition d'essence proportionnaliste qui donne lieu de facto à une coalition gouvernementale représentant la majeure partie de l'électorat suisse. Le ralliement socialiste au principe de la défense nationale et à une politique clairement sociale-démocrate (datant du congrès de Winterthour de juin 1959) facilite cette évolution.

Le , l'Assemblée fédérale élit le Conseil fédéral composé des 7 membres suivants (étiquettes politiques actuelles) :

- Max Petitpierre, PRD, réélu

- Paul Chaudet, PRD, réélu

- Ludwig von Moos, PDC, élu

- Jean Bourgknecht, PDC, élu

- Willy Spühler, PSS, élu

- Hans Peter Tschudi, PSS, élu

- Friedrich Traugott Wahlen, UDC, réélu

Les radicaux n'acceptent pas d'emblée les deux candidatures socialistes et présentent leur candidat, Hans Schaffner, contre Hans Peter Tschudi, qui n'est élu qu'au 3e tour.

Son adoption s'explique par la nature du système politique suisse qui offre des instruments efficaces, par le biais du référendum et de l'initiative populaire, pour bloquer les projets gouvernementaux. Il suffit par exemple de réunir 50 000 signatures en l'espace de 100 jours contre une loi votée à l'Assemblée fédérale pour que les citoyens soient appelés à se prononcer sur cette loi, ce qui introduit un élément d'incertitude et de paralysie considérable pour la conduite de la politique gouvernementale.

En intégrant le plus possible les forces politiques principales au sein même de la coalition gouvernementale, le risque de voir un projet être attaqué par le lancement d'un référendum diminue, même si cette constatation est moins vraie depuis les années 1990, lorsque les deux forces politiques qui se trouvent aux deux ailes du spectre droite-gauche de l'échiquier politique (UDC et PSS) pratiquent une politique d'opposition.

Lorsque ces oppositions s'ajoutent, on assiste à une situation de blocage au sein de l'Assemblée fédérale. Cette situation conduit certains observateurs à dire que la formule magique ne fonctionne plus[2]. Toutefois, les propositions faites jusqu'à présent, dont celle de passer à un système d'alternance politique, n'ont pas su convaincre les acteurs politiques.

Bouleversement de 2003

Après les élections fédérales du , la répartition des sièges entre les partis est modifiée par l'Assemblée fédérale le en attribuant deux sièges à l'UDC, devenue la première force politique suisse lors des élections législatives de 1999, et un seul au PDC, relégué lors de ces mêmes élections au rang de quatrième parti suisse. Une formule magique renouvelée (« 2-1-2-2 ») est instaurée avec une nouvelle composition qui tient compte des rapports de force découlant des dernières élections, et confirmée à l'issue des élections législatives de 2007.

Adaptations subséquentes

En 2008, après l'élection d'Eveline Widmer-Schlumpf, membre de l'UDC et élue à la place de Christoph Blocher puis exclue par le parti, la formule magique, représentant les quatre partis ayant reçu le plus de vote lors des élections, n'est plus représentative : les deux membres élus en 2007, Eveline Widmer-Schlumpf et Samuel Schmid, rejoignent un nouveau parti, le Parti bourgeois-démocratique (PBD), créé à la suite de l'éviction de l'ancienne ministre UDC.

En 2009, le siège de Samuel Schmid, démissionnaire à la fin de l'année 2008, revient à Ueli Maurer, membre de l'UDC. En décembre 2015, un deuxième membre de l'UDC, Guy Parmelin, est élu conseiller fédéral après la démission d'Eveline Widmer-Schlumpf. La composition du Conseil fédéral est, dès le , à nouveau conforme à la formule magique « 2-1-2-2 ». On dénombre alors quatre partis : le Parti socialiste suisse (PSS, 2 membres), le Parti démocrate-chrétien (PDC, 1 membre), le Parti libéral-radical (PLR, 2 membres) et l'Union démocratique du centre (UDC, 2 membres).

À la suite de la fusion du PDC avec le PBD le et le changement de nom pour Le Centre, ce dernier prend la place du premier dans la formule magique.

Composition du Conseil fédéral

- Parti des paysans, artisans et indépendants (avant 1971) / Union démocratique du centre (depuis 1971).

- Parti bourgeois-démocratique (2008-2021).

- Parti radical-démocratique (avant 2009 ; un membre du Parti libéral suisse de 1917 à 1919) / Parti libéral-radical (depuis 2009).

- Parti démocrate-chrétien (avant 2021) / Le Centre (depuis 2021).

- Parti socialiste.

Notes et références

- Florent Quiquerez, « « La représentation des femmes reste insatisfaisante » », 24 heures, (ISSN 1424-4039, lire en ligne, consulté le ).

- « La «formule magique»: genèse d'une tradition politique suisse », Le Temps, (ISSN 1423-3967, lire en ligne, consulté le ).

Annexes

Bibliographie

- Elie Burgos, Oscar Mazzoleni et Hervé Rayner, La formule magique : conflits et consensus dans l'élection du Conseil fédéral, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, coll. « Le savoir suisse » (no 75), , 2e éd. (1re éd. 2006), 137 p. (ISBN 978-2-88074-915-6).

- Elie Burgos, Oscar Mazzoleni et Hervé Rayner, « Le gouvernement de tous faute de mieux : Institutionnalisation et transformation de la « formule magique » en Suisse (1959-2003) », Politix, vol. 22, no 88 « Coalitions partisanes », , p. 39-61 (ISSN 0295-2319, DOI 10.3917/pox.088.0039, lire en ligne).

- Philippe Miauton, « Et la formule magique fut », Le Temps, (ISSN 1423-3967, lire en ligne).

Articles connexes

Liens externes

- Andreas Ineichen (trad. Pierre-G. Martin), « Formule magique » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne.

- « Formule magique », sur rts.ch (consulté le )