Fieseler Fi 156

Le Fieseler Fi 156 est un avion militaire de reconnaissance allemand de la Seconde Guerre mondiale, fabriqué par la Firme Fieseler et conçu en 1935. Il est surnommé Storch (cigogne en allemand) à cause de son train d'atterrissage haut sur pattes.

|

Fieseler Fi 156 Storch

| ||

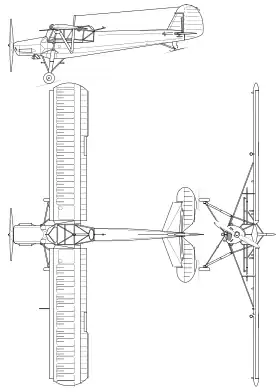

Vue de l'avion. | ||

| Constructeur | Fieseler, Morane-Saulnier (sous licence) | |

|---|---|---|

| Rôle | Avion de liaison et d'observation | |

| Premier vol | ||

| Mise en service | ||

| Nombre construits | 2 900 | |

| Équipage | ||

| 1 pilote, 1 observateur / mitrailleur | ||

| Motorisation | ||

| Moteur | Argus As 10C-3 | |

| Nombre | 1 | |

| Type | Moteur 8 cylindres en V refroidi par air | |

| Puissance unitaire | 240 ch | |

| Dimensions | ||

| ||

| Envergure | 14,25 m | |

| Longueur | 9,90 m | |

| Hauteur | 3,05 m | |

| Surface alaire | 26 m2 | |

| Masses | ||

| À vide | 930 kg | |

| Maximale | 1 320 kg | |

| Performances | ||

| Vitesse maximale | 175 km/h | |

| Vitesse de décrochage | 46 km/h | |

| Rayon d'action | 385 km | |

| Armement | ||

| Interne | 1 mitrailleuse MG 15 de 7,92 mm | |

Équivalent du Piper L-4 Grasshopper ou du Stinson L-5 Sentinel américains, il excella dans ses missions d'observation, de transport de personnalités ou de matériel, d'évacuation sanitaire. De 1935 à 1945, la Luftwaffe a utilisé environ 2 900 Fieseler Fi 156, sur tous les fronts et pendant toute la durée de la guerre.

Conception

Le Fieseler 156 était un avion à décollage et atterrissage court (ADAC), ou "STOL" en anglais. Le projet démarra en 1935. Il se présentait sous la forme d’un monoplan à ailes hautes pourvu d’une structure mixte : tubes d’acier pour le fuselage, bois pour les plans de sustentation et les ailes. Le fuselage et les ailes avaient un revêtement en toile, les plans de sustentation un revêtement en bois. Le train principal se composait de deux longues jambes munies d’une suspension élevée, articulées de façon à absorber au maximum les impacts lorsque l’avion roulait à grande vitesse sur la terre ferme. Les ingénieurs avaient apporté un soin particulier à l’aérodynamisme des ailes, à la base de ses caractéristiques de vol exceptionnelles. Tout le bord de fuite des ailes était équipé d'ailerons de grande surface. Des volets à fentes (volets hypersustentateurs) se trouvaient aussi installés sur le bord d’attaque sur toute sa longueur. Cela permettait de le faire décoller et de le poser presque n'importe où. En effet, il n'avait besoin que de 65 m pour décoller et moins de 20 m lui suffisaient pour atterrir. La vitesse de décrochage était très basse, moins de 50 km/h, et la vitesse maximale de 170 km/h. Par vent contraire et en adoptant une assiette particulière, il pouvait rester pratiquement immobile dans les airs[1] - [2]. Grâce à ces caractéristiques exceptionnelles, qui en firent l’archétype de tous les avions à décollage et atterrissage court modernes, le Fieseler 156 constitua une machine de première importance pour l’aviation allemande[3].

Sa large surface vitrée en faisait un excellent avion de reconnaissance. Une mitrailleuse MG 15 de 7,92 mm était parfois installée à l'arrière.

Variantes

Durant l'occupation de la France, la société Morane-Saulnier construisit le Storch sous licence à partir de 1942 en trois versions, qui différaient surtout par les moteurs :

- MS.500 surnommé « Criquet », à moteur Argus As 10 C-3 produit en France sous le nom de Argus 410 C ;

- MS.501 à moteur Renault 6Q ;

- MS.502 à moteur Salmson 9ABb de 240 ch[4].

Après la guerre, Morane-Saulnier a développé une version spécifique pour la Marine nationale française, le MS.505 à moteur en étoile Jacobs R-755 (en) de 305 ch[5].

Engagements

Usages notables du Fieseler Fi 156 lors de la Seconde Guerre mondiale

- Le , cent Fieseler Storch furent utilisés comme moyen de transport de combattants pour déposer des troupes dans les Ardennes, à raison de deux soldats par avion, suivant un plan dénommé NiWi, des noms des localités de Nime et de Witry choisies par l'état-major allemand pour y semer le trouble à l'arrière du front belge. Mais les escadrilles durent se dérouter pour éviter des tirs belges venus du sol, ce qui amena des atterrissages improvisés en dehors des zones repérées. Certains avions même capotèrent et prirent feu en se posant sur un terrain inapproprié. Les rescapés de cette première vague entreprirent néanmoins d'exécuter leur mission en coupant des lignes téléphoniques avant d'être mis en fuite par des chars belges disposés en deuxième échelon derrière le front de haute Ardennes. Finalement, le regroupement allemand eut lieu, mais l'effet de surprise était perdu et les chasseurs ardennais qui résistaient à Bodange, Martelange et Chabrehez purent retraiter vers la Meuse en suivant le mouvement général des troupes franco belges.

- C'est avec un appareil de ce type (l'avion personnel du général de parachutiste Kurt Student, qui dirigeait l'opération) qu'Otto Skorzeny fit évader l'ex-dictateur italien Mussolini d'un minuscule plateau situé à 2 116 mètres d'altitude dans le massif du Gran Sasso en 1943, lors de l'opération Eiche. En la circonstance, les capacités de décollage court du Storch furent testées au-delà de la limite raisonnable : le terrain devant l'hôtel Campo Imperatore (une piste de ski) était très court, pentu et pierreux (une corvée de soldats allemands et italiens le déblaya sommairement) et débouchait sur un précipice. Qui plus est, Otto Skorzeny, taillé en colosse, qui disait répondre sur sa vie du sort de Mussolini, tint absolument à embarquer en 3e passager dans cet appareil biplace, au grand dam du pilote, le lieutenant Gerlach. Le décollage faillit tourner à la catastrophe quand l'appareil, d'abord retenu au point fixe par une escouade de soldats, s'élança et plongea dans le précipice, non sans avoir arraché une roue du train d'atterrissage sur un rocher. Après un piqué vertigineux, Gerlach parvint à effectuer une ressource à quelques mètres du fond de la vallée, puis à atterrir à Avezzano malgré l'avarie du train. Otto Skorzeny ne manqua pas de s'attribuer le mérite de l'opération et fut décoré par Hitler[2].

- Le général Julius von Bernuth s'écrasa à bord de cet appareil en .

- Le général SS Theodor Eicke est également mort dans cet appareil le .

- Winston Churchill survole les plages du débarquement en Normandie dans un Fi-156 Storch piloté par Harry Broadhurst le au départ du terrain alg B3. Broadhurst a ramené le Storch de sa campagne d'Afrique du Nord. Dirigeant la 2d TAF, il utilise cet avion pour rendre visite aux unités sous son commandement. Il aura un accident avec un Storch en 1945 à Evere-Bruxelles, un problème de moteur l'obligeant à se poser sur le toit d'un hangar précédemment incendié. Le toit ne résistera pas mais Broadhurst s'en tirera sans aucune blessure.

- Le Generaloberst Robert Ritter von Greim, blessé aux commandes d'un Storch le par la DCA soviétique, dut son salut à sa passagère, le pilote d'essai Hanna Reitsch. Celle-ci prit les commandes par-dessus les épaules du blessé et posa l'appareil près de la porte de Brandebourg à Berlin[6].

Perception au sein de la Wehrmacht

Une plaisanterie courante à l'époque disait de cet avion, parfois appelé « mouchard » ou « machine à coudre » par les troupes et les maquisards au sol, qu'il était un appareil très sûr pour son équipage tout en étant « l'avion qui avait le plus de morts sur la conscience », en raison de son rôle très efficace d'avion d'observation.

Guerre d'Indochine (1945-1954)

- Pendant la guerre d'Indochine, au sein des Escadrilles de Liaison Aérienne, le MS.500 surnommé « Criquet » est utilisé pour la reconnaissance aérienne et les liaisons air-terre. Le service de santé, de 1948 à 1950, emploie 36 Morane 500 pour ses évacuations sanitaires (44 % des évacuations).

Notes et références

- Jacques Desmarets, « Le Storch », Aéro Jack, no 59, , p. 21 (lire en ligne [archive du ] [PDF], consulté le ).

- Alain Maire, « Fieseler Fi 156 Storch : conte pour une cigogne », Aviasport, (lire en ligne)

- Enzo Angelucci et Paolo Matricardi, Multiguide aviation – Les avions : 3/ la Seconde Guerre mondiale – France, Allemagne, Angleterre, etc., Elsevier Sequoia, , 320 p. (ISBN 978-2-8003-0245-4), p. 113.

- Philippe Gras, L'Armée de l'air en Indochine, 1945-1954 : l'impossible mission, L'Harmattan, , 612 p. (ISBN 978-2-7475-0305-1), p. 139.

- E. Janssonne, « Un criquet est redevenu cigogne en Allemagne », Le Fana de l'aviation, no 464, , p. 8.

- Antony Beevor, La chute de Berlin p. 449.

Bibliographie

- (en) Tony Wood et Bill Gunston, Hitler's Luftwaffe : a pictorial history and technical encyclopedia of Hitler's air power in World War II, Londres, Salamander Books Ltd., , 247 p. (ISBN 978-0-86101-005-9 et 978-0-517-22477-9).

- Enzo Angelucci et Paolo Matricardi, Multiguide aviation – Les avions : 3/ la Seconde Guerre mondiale – France, Allemagne, Angleterre, etc., Elsevier Sequoia, , 320 p. (ISBN 978-2-8003-0245-4), p. 112-113.

- Philippe Gras, L'Armée de l'air en Indochine 1945-1954 : l'impossible mission, L'Harmattan, , 612 p. (ISBN 978-2-7475-0305-1), p. 142.

- Karl Kössler, « L'histoire cachée du "Storch" », Le Fana de l'aviation, no 281, , p. 22-30.

- La guerre d'Indochine. Dictionnaire, (ISBN 978-2-262-08700-5).