Famille de Chaponay

La famille de Chaponay (ou Chaponnay), est une famille éteinte de la noblesse française.

| de Chaponay | |

| Période | XIVe - 1956 |

|---|---|

| Pays ou province d’origine | Monts du Lyonnais |

Elle s'est éteinte en 1956 avec Antoine de Chaponay, mort sans postérité masculine, et en 2019 en ligne féminine, avec sa fille Henryane.

Histoire

L'origine de la famille n'est pas connue avec certitude et est probablement issue de la commune du même nom[1].

Originaire des monts du Lyonnais, cette famille a une généalogie complexe et peu de sources d'information car, pour la plupart, ses membres ne se sont pas intégrés dans l'élite locale ou nationale. Elle est une famille de notables locaux dont la croissance est essentiellement issue d'alliances matrimoniales[2].

Aux XIVe et XVe siècles, on isole deux larges dynasties, l'une intimement liée à la bourgeoisie lyonnaise et l'autre des seigneurs locaux et issue du Dauphiné et de Vaugneray. L'une descendrait de la branche bourgeoise lyonnaise, l'autre ayant disparu à la fin du Moyen Âge.

Les Chaponay revendiquent à partir du XVIIe une origine unique et noble datant du Xe siècle. « A notre sens, cette démarche compilatoire relève surtout de l'histoire de l'identité nobiliaire »[3]. « Il ne semble donc pas facile de régler définitivement cette question des origines. Il parait plus intéressant de s'interroger sur le mécanisme des parentés, réelles ou revendiquées, ou encore sur la pertinence de l'opposition noblesse - bourgeoisie à Lyon à la fin du Moyen-âge »[4].

À la Renaissance, la famille Chaponay se divise en deux branches, l'une oscillant entre Lyon et Grenoble ; l'autre centrée sur Feyzin. Cette dernière disparait après 1764 et ses biens au sud-est de Lyon sont rachetés par la branche aînée. Cette branche aînée de Chaponay a opéré une stratégie de concentration des biens autour de Morancé, avec notamment Marzé, l'Isérable, le Pin, Beaulieu, Belmont, Saint-Jean-des-Vignes[4].

L'origine de la famille a fait l'objet de polémiques au XIXe siècle, le dernier bilan ayant été établi par Guy de Valous en 1973[3]. La famille s'est perpétuée jusqu'au XXe siècle[1] et s'est éteinte en 1956.

Moyen Âge

Les premiers Chaponay apparaissent au gré de documents divers, sans qu'il soit possible d'établir de filiation entre eux[5].

- Ponce de Chaponay (fin XIIe - début XIIIe). Ponce est un marchand lyonnais ayant fait fortune en Orient au temps des croisades. Il se rend en Orient de 1200 à 1229 et y réussit de bonnes affaires. Il acquiert les châteaux de Keriscoth et Calavath en Syrie ; et donne les dîmes de ces châteaux à l'église locale. Il est un proche d'Henri Ier de Constantinople. En 1209, il apparait dans un accord conclu par le Roi de Jérusalem et figure parmi les représentants de l'Empire[5] - [S 1]. En 1208, il est chargé par l'empereur Henri de rapporter des reliques de saints et un morceau de la Vraie Croix pour la cathédrale Saint-Jean[2]. Il mène également son commerce en Europe, principalement en Bourgogne et dans les foires de Champagne. Il dispose pour s'y rendre d'un sauf-conduit délivré par Blanche de Navarre, veuve du comte Thibaut III. Il acquiert des biens en Bourgogne et fait pour ceux-ci hommage à Alix de Vergy, duchesse et tutrice de Hugues IV, alors âgé de 6 ans. Il lui avance également de fortes sommes d'argent[1].

- Au XIIIe siècle, plusieurs membres de la famille prouvent leur importance financière ; l'un d'entre eux prête au milieu du siècle 16 000 livres à la comtesse du Forez[S 2]. Ils possèdent des maisons et des prés en ville. Parmi eux sont connus Bernard, Garnier et Ponce[1].

- Bernard apparait dans une mainlevée donnée à l'abbé de Cluny Hugues de Rochecorbon le par Gauthier de Savianges[S 3].

- Garnier signe en tant que voisin un acte de vente entre le chevalier Berlion d'Oulins et béraude, abbesse de saint-Pierre[S 4].

- Ponce vend en 1251 des prés à Vincent de Quirieu, chanoine de Saint-Paul pour 20 livres viennoises[S 5].

- Peronnette est mentionnée comme femme de Barthélémy Flament, avant 1273[S 6].

À partir d'Humbert de Chaponay et de sa famille, à la fin du XIIIe siècle, des généalogies existent, établiées avec une documentation moins parcellaire[5].

- Humbert Chaponay et ses quatre fils participent activement aux mouvements bourgeois contre l'autorité ecclésiastique de la seconde moitié du XIIIe siècle, qui amènent à l'émancipation du peuple lyonnais, la création de la commune et le rattachement de Lyon au royaume de France. Humbert apparait dans une vente avec l'abbaye d'Ainay[S 7] et la branche qu'il initie s'éteint au cours de la première moitié du XIVe siècle. Sa famille possède des maisons et terres près de Saint-Nizier, et des vignes sur les pentes de la croix-Rousse[6].

- L'ainé de ses fils, Barthélémy, est une notable établi. Il prend ainsi part à l'arbitrage entre l'Église de Lyon et Barthélémy de Fuers lorsque celui-ci revendique la sénéchaussée de Lyon, réclamée par l'archevêque. Il signe l'accord dans lequel le chapitre cathédral concède en compensation une partie de la seigneurie de Pollionay en fief[S 8]. Il prend part à la révolte des Lyonnais contre l'Église en 1269, et fait partie des signataires de la trève entre celle-ci[S 9] et les conjurés et de la mise sous protection royale de la ville de Lyon[S 10]. Il est censitaire du chapitre de Saint-Paul, comme la plupart des Chaponay. Il décède avant 1312 et a six enfants, deux fils prénommés Humbert et Michel et quatre filles, Bernarde, Éléonore, Marguerite et Béatrice[6].

- Bernarde est nonne à Villers. Éléonore épouse un bourgeois de Valence nommé Jarenton Mayresis. Marguerite épouse Gilet de Fuers, de Lyon. Elle établit un inventaire des biens qu'elle hérite de son père[S 11]. Béatrice est mariée au citoyen lyonnais Michel Cicarelle, administrateur de l'œuvre du pont du Rhône[7].

- Le frère de Barthélémy Jean est également un personnage important de la cité rhodanienne. Il est également caution lors du traité de 1270, également censitaire de Saint-Paul et est témoin[S 12] lors de la sentence rendue par le gardiateur le [N 1]. Il fait également don[S 13] pour la construction de la cathédrale Saint-Jean[7].

- La fratrie de Barthélémy est également composée de Bernard qui se marie avec la fille d'une grande famille lyonnaise de l'époque, les Varey[2] et Michel qui possède des biens notables dans la ville[1].

- L'ainé de ses fils, Barthélémy, est une notable établi. Il prend ainsi part à l'arbitrage entre l'Église de Lyon et Barthélémy de Fuers lorsque celui-ci revendique la sénéchaussée de Lyon, réclamée par l'archevêque. Il signe l'accord dans lequel le chapitre cathédral concède en compensation une partie de la seigneurie de Pollionay en fief[S 8]. Il prend part à la révolte des Lyonnais contre l'Église en 1269, et fait partie des signataires de la trève entre celle-ci[S 9] et les conjurés et de la mise sous protection royale de la ville de Lyon[S 10]. Il est censitaire du chapitre de Saint-Paul, comme la plupart des Chaponay. Il décède avant 1312 et a six enfants, deux fils prénommés Humbert et Michel et quatre filles, Bernarde, Éléonore, Marguerite et Béatrice[6].

- Pierre Chaponay[N 2] est le frère (ou le cousin[2]) de Humbert. Lui et ses quatre fils participent également aux évènements politiques de 1269 et à leurs suites. Pierre est choisi comme procureur-syndic en 1271, et conseiller de la ville en 1298. Il décède en 1305. Il est un important propriétaire terriens dans la ville avec des biens sur la Croix-Rousse, face à la presqu'île comme face au Rhône, et également à Papelonges[N 3]. Il est le beau-frère de Guichard de la Mure, il a huit enfants, une de ses filles est mariée au professeur de loi Anselme de Durche. L'un des fils de Pierre est Guillaume, époux d'une femme de la famille des Fuers ; et qui prête serment en 1320 lors du rattachement de la ville au royaume[2]. Un autre André, se marie à une La Mure[8]. Un troisième fils, Pierre II, est le père de huit enfants[2].

- Mathieu Chaponay est vers 1360 un puissant notable lyonnais. Il est chef des pennons, neuf fois consul et marié à une Varey. Il est propriétaire de trente-quatre maisons à Lyon. Il est enterré dans le caveau familial au sein de l'abbaye d'Ainay. Son fils ainé Antoine vend à la commune son premier hôtel de ville. Il fait plusieurs mariages profitables et vit noblement dans les dernières années de sa vie. Son fils Philibert est consul, drapier et marchands au sein des foires naissantes. Il teste en se déclarant noble. Son fils Jean II est gradué en droit et obtient des charges royales et des offices en Dauphiné[2].

Époque moderne

- Jean II de Chaponay, conseiller maître puis président de la Chambre des comptes du Dauphiné, marié en 1492 avec Catherine Palmier, acquiert la noblesse par l'achat de ses charges anoblissantes.

- Nicolas Chaponay, fils de Jean II, est consul en 1533, 1564 et 1565. Son fils Jean III est conservateur des foires en 1566 et trésorier de France à Lyon en 1568. Cette fonction de trésorier est reprise par plusieurs membres de la famille par la suite, par Pierre en 1586 et Bertrand en 1615. Son fils Nicolas II est consul en 1583 et 1586. Il est député aux États généraux de 1589 et membre du conseil d'État de Lyon[9].

- Guillaume Chaponay est à la fin du XVIe siècle conseiller et contrôleur général des bâtiments auprès de Catherine de Médicis, et obtient en 1572 la charge de garde des sceaux royaux à Lyon.

- François Chaponay, fils de Jean III, est prévôt des marchands en 1627, 1628 et 1629[9]. Il est seigneur de Feyzin et de Bellegarde, chevalier de l'ordre du roi[A 1].

- Humbert Chaponay[N 4], fils de Nicolas II, est Intendant de Lyon en 1633, du Bourbonnais en 1638 et du Berry en 1640. Il invente une généalogie qui fait remonter très haut la famille Chaponay.

- Balthazar Chaponay, fils d'Humbert, est conseiller au Parlement de Metz de 1662 à 1678 et prévôt des marchands de Lyon en 1677-1678. Balthazar meurt sans hériter, sa branche des Chaponay s'éteignant avec lui[9].

- Soffrey de Chaponay, autre fils de Jean II, perpétue la famille. Il succède à son père comme président de la Chambre des Comptes du Dauphiné et meurt à Grenoble en 1544.

- Laurent de Chaponay, son fils, lui succède dans sa charge et meurt en 1582. Ses descendants sont tous titulaires de charges anoblissantes, ce qui leur permet d'être maintenus dans leur noblesse en 1667 par jugement de l'intendant de Grenoble, François Dugué de Bagnols, puis de comparaître aux assemblées provinciales de la noblesse, en 1789[10].

Époque contemporaine

Au XXe siècle, la famille compte pour représentant François Pierre, marquis de Chaponay, attaché d'ambassade (Lyon, 2 juin 1851 - Lyon, 19 septembre 1941), marié au Creusot le 17 février 1887 avec Constance Schneider (Le Creusot, 14 septembre 1865 - 1935), fille du maître de Forges Henri Schneider. Tous deux ont deux enfants : Nicole de Chaponay (1890-1977), mariée avec Antoine de Lévis Mirepoix, duc de San Fernando Luis, et Antoine, marquis de Chaponay (1893-1956), dernier représentant de sa famille, marié avec Diane de Cossé-Brissac (1901-1921), puis en 1923 avec la princesse Geneviève d'Orléans (1901-1983). Il laisse uniquement une fille, Henryane de Chaponay (1924-2019)[9].

En 1937, François Pierre de Chaponay et son fils sont admis à l'Association d'Entraide de la Noblesse française.

Généalogie

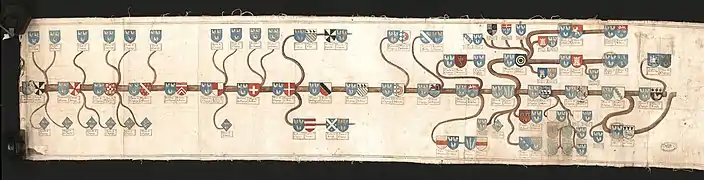

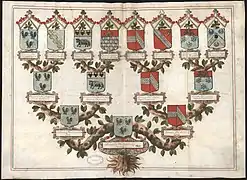

Tableau généalogique armorié de la famille XVIIe siècle

Tableau généalogique armorié de la famille XVIIe siècle Tableau généalogique, ascendance d’Alexandre de Chaponay, XVIIIe siècle

Tableau généalogique, ascendance d’Alexandre de Chaponay, XVIIIe siècle Tableau généalogique, ascendance de Robert de Chaponay, XVIIIe siècle

Tableau généalogique, ascendance de Robert de Chaponay, XVIIIe siècle

Armoiries

Les armoiries de la famille sont[11] :

- Supports : Deux lions d'or.

- Cimier : Un coq d'or, crête, barbé & membré de gueules.

- Devise : Gallo Canente Spes Redit.

Les armes des Chaponay ont été admises dans la salle des Croisades, à Versailles, sur la production d'un acte d'emprunt de l'an 1191, effectué au camp de Saint-Jean-d'Acre par Falcon de Chaponay & quelques autres seigneurs Dauphinois, acte revêtu du monogramme royal & scellé du grand sceau de Philippe-Auguste.

Patrimoine

Galerie

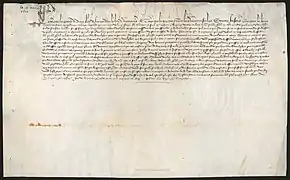

Acte de nomination d'Antoine de Chaponay au parlement du Dauphiné, 1510. Suite sur cette page.

Acte de nomination d'Antoine de Chaponay au parlement du Dauphiné, 1510. Suite sur cette page. Testament de Pierre de Chaponay, doyen de l'église de Gap, 13 septembre 1573, suite sur cette page

Testament de Pierre de Chaponay, doyen de l'église de Gap, 13 septembre 1573, suite sur cette page Charte de mariage de Nicolas II de Chaponay et de Marie-Bernard de Chintré, 1579

Charte de mariage de Nicolas II de Chaponay et de Marie-Bernard de Chintré, 1579 Charte de mariage de Pierre II de Chaponay et de Françoise Scarron, 1582

Charte de mariage de Pierre II de Chaponay et de Françoise Scarron, 1582 Portrait de Guyonne de Chaponay, 1583

Portrait de Guyonne de Chaponay, 1583 Portrait d'Humbert de Chaponay, 1638

Portrait d'Humbert de Chaponay, 1638 Charte de mariage d' Octavien de Chaponay avec Louise de Loras, 1643

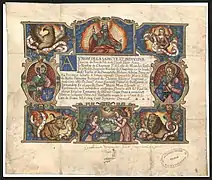

Charte de mariage d' Octavien de Chaponay avec Louise de Loras, 1643 Annonce de soutenance de thèse par Alexandre de Chaponay à Grenoble, 26 juin 1689

Annonce de soutenance de thèse par Alexandre de Chaponay à Grenoble, 26 juin 1689

Postérité

Une rue est nommée au nom de la famille à la Guillotière en 1839[2].

Expositions

Une exposition sur la famille Chaponay au Maroc a eu lieu à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc à Rabat du au [A 2].

Le fonds Chaponay

Les fonds archivistiques de la famille Chaponay, constitués au fil des siècles, furent regroupés au XIXe siècle au château de la Flachère dans une salle spécialement aménagée. Ils ont été donnés en dépôt à l'État par Antoine de Lévis-Mirepoix, dernier propriétaire en 1978 ; l'État en laissant la garde aux Archives départementales du Rhône. Depuis 1984, ils sont conservés aux Archives départementales du Rhône.

Ce fonds est remarquable par sa cohérence et sa continuité[12].

Bibliographie

Ouvrages anciens

- Claude Le Laboureur, Les Masures de l'abbaye royale de l'Isle Barbe lès Lyon, ou Recueil historique de tout ce qui s'est fait de plus mémorable en cette église, depuis sa fondation jusques à présent, avec le catalogue de tous ses abbez, t. II, Lyon, C. Galbit, (BNF 30782696)

- Vital de Valous, Citoyens et bourgeois de Lyon à diverses époques, vol. 3 : Famille de Chaponay, Lyon, A. Brun, (BNF 36028877)

- Henri de Jouvencel, L'assemblée de la noblesse de la sénéchaussée de Lyon en 1789 : étude historique et généalogique, Lyon, Brun,

Travaux contemporains

- René Fédou, Les hommes de loi lyonnais à la fin du Moyen-age, Paris, Les Belles lettres,

- Guy de Valous, Le patriciat lyonnais aux XIIIe et XIVe siècle, A. et J. Picard, , 490 p.

- Jean-Pierre Gutton, Les Lyonnais dans l'histoire, Lyon, Privat, , 405 p. (ISBN 2-7089-9402-6)

- Philippe Rosset (dir.) et Michel Ollion, Fonds de la famille Chaponay : sous-série 44 J, Lyon, Archives départementales du Rhône, , 413 p. (ISBN 2-86069-030-1)

- Patrice Béghain, Bruno Benoit, Gérard Corneloup et Bruno Thévenon (coord.), Dictionnaire historique de Lyon, Lyon, Stéphane Bachès, , 1054 p. (ISBN 978-2-915266-65-8, BNF 42001687)

Références

Sources

- Martin, Bullaire, n° 737, 816, 818.

- Chartes de Forez, n° 71 ; Archives nationales, Layette du trésor des chartes, J 256, n° 41.

- Rec. des chartes de Cluny, n° 4742.

- C. L., n° 386, 470-471.

- C. L., n° 463, 524 et ss.

- Obit. prov. Lyon, II, 149.

- cart. d'Ainay, II, n° 31, 218.

- C. L., II, n° 48, 533-537.

- C. M., n° 379.

- C. M., n° 411.

- Arch. Lyon, CC 60.

- C. M., 415.

- Obit. Église de Lyon, 84.

Ouvrages de synthèses

- Gutton 1985, p. 208.

- DhL, p. 268.

- Rosset et Ollion 2002, p. 9.

- Rosset et Ollion 2002, p. 10.

- Valous 1973, p. 170.

- Valous 1973, p. 171.

- Valous 1973, p. 172.

- Gutton 1985, p. 209.

- Gutton 1985, p. 210.

- Gustave Chaix d'Est-Ange, Dictionnaire des Familles françaises anciennes ou notables à la fin du XIXe siècle, tome 9, Evreux, Imprimerie Charles Herissey, (lire en ligne), p. 372-376

- Site personnel

- Rosset et Ollion 2002, p. 7.

Autres sources d'information

- Chasot de Nantigny, Tablettes de Thémis, 3e partie, Chronologie des présidents, chevaliers d'Honneur, avocats & procureurs généraux des Chambres des Comptes de France et de Lorraaine, des Cours des Aides, & de celles des Monnaies, les Prévôts des Marchands de Paris & de Lyon, & la liste des Bureaux des Finances, Présidiaux, Baillages, Sénéchaussées et Prévôtés, & une table alphabétique des noms de familles, p. 274-284, Paris, 1755.

- Site de la Bibliothèque, Sur noblesse et royauté.com

Notes

- Cette sentence rappelle que les habitants de la ville sont libres vis-à-vis des autorités ecclésiastiques d'entretenir leurs fortifications et de gérer les finances de Lyon.

- Alias Péronet ou Peronin.

- Lieu-dit sur le haut de la Croix-Rousse situé au niveau de l'école normale d'institrice, au 80 boulevard de la Croix-Rousse. Voir André Steyert, Notes sur l'histoire de Lyon, 1899.

- Seigneur de l'Isle de Meaux, de Beauregard, de la Chartonnière ; vice-bailli de Vienne, lieutenant général au présidial de Lyon, maître des requêtes en 1633.