Famille Ange

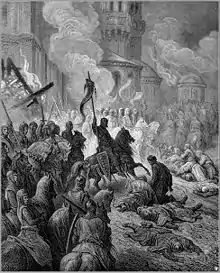

La famille Ange[1] (grec : Άγγελος; fém. Άγγελινα; pl. Άγγελοι) est une famille appartenant à la noblesse byzantine dont l’ascension débuta à la fin du XIe siècle et qui, à peine un siècle plus tard, monta sur le trône de l'Empire byzantin, donnant trois empereurs à Byzance. Le règne de cette dynastie (1185-1203) furent caractérisés par la poursuite du déclin amorcé sous les derniers Comnènes et menèrent à la chute de Constantinople aux mains des croisés en 1204. De la prise de Constantinople à 1318, une branche de la même famille dirigea le despotat d’Épire, un des États successeurs de l’empire byzantin. Durant cette même période, la Macédoine et la Thessalie furent périodiquement gouvernées par les Anges. Une autre branche s'installa en Serbie.

Étymologie

Le nom de la famille tire vraisemblablement son origine du mot grec « aggelos » signifiant messager de dieu. Certains rhéteurs qualifient les membres de cette famille d’ « angelonymoi » c’est-à-dire « nommés d’après les anges » ou « portant le nom des anges ». Toutefois, il est aussi possible que le nom dérive du district du même nom en Asie mineure près d’Amida (aujourd’hui Diyarbakir en Turquie) d’où la famille serait originaire[2].

Les Anges, empereurs byzantins

Le fondateur de la famille fut un certain Constantin Ange originaire de Philadelphie en Asie mineure occidentale. D’après Zonarias[3], Constantin était un bel homme de modeste origine. En épousant Théodora Comnène, fille de l’empereur Alexis Ier, Constantin fit son entrée dans le cercle des puissants de la cour impériale. Le couple eut trois fils : le sébastocrate[4] Jean, Andronic et Alexis. Ce dernier fit fortune en Macédoine et, en 1164, fonda l’église de Saint-Pantaléimon du complexe monacal de Nerezi (Macédoine), laquelle existe toujours et est renommée pour ses peintures murales. Alexis fut aussi le premier des Anges à être connu sous le nom d’ « Alexis Ange Comnène », adoptant ainsi le nom prestigieux de sa mère, exemple suivi par d’autres membres de la famille par la suite. Au cours du XIIe siècle, plusieurs membres de la famille s’illustrèrent dans la haute hiérarchie militaire.

En 1185, Isaac II Ange (1185-1195; 1203-1204), fils d’Andronic, fut proclamé empereur à la suite d’une révolution qui déposa Andronic Comnène. Il fut renversé par son frère, Alexis III Ange (1195-1203), mais rétabli sur le trône par les édiles de Constantinople dans l’espoir que son retour suffirait à arrêter la progression des croisés. Toutefois, ceux-ci exigèrent que le fils d’Isaac II, Alexis IV (1203-1204) soit couronné coempereur avec son père. Lorsque ce dernier s’avéra incapable de remplir les engagements financiers pris à l’endroit des croisés et que les impôts supplémentaires levés sur la population de Constantinople ne suffirent pas à amasser la somme promise, une nouvelle révolution mit sur le trône l’éphémère Alexis V Doukas (1204)[5].

Il serait sans doute injuste de faire porter l’entière responsabilité de la chute de Constantinople sur les trois empereurs de la dynastie des Anges, les germes du déclin étant déjà visibles sous les derniers Comnènes. Toutefois, les incessantes querelles de pouvoir au sein de la famille impériale, les détournements de fonds publics, le peu d’attention accordé à l’état des forces armées et maritimes ainsi que le désintérêt pour les questions de politique étrangère contribuèrent pour beaucoup au déclin de l’empire pendant les dix-neuf ans que régna cette dynastie[6].

Les Anges, despotes d’Épire

Après la prise de Constantinople par les croisés, l’ancien territoire de l’empire byzantin fut divisé entre un certain nombre d’États successeurs : l’empire latin de Constantinople, l’empire de Nicée (grec), l’empire de Trébizonde (grec) et le despotat[7] (grec) d’Épire. Le nouvel État, qui ne portait pas encore le qualificatif de despotat, fut créé par Michel Ange, fils du sébastocrate illégitime Jean. La capitale fut établie à Arta où sa famille possédait de grands biens. Michel réussit à maintenir l’indépendance du nouvel État face aux croisés, à la République de Venise et aux Bulgares. Il utilisa comme nom celui de « Comnène Doukas » plutôt que celui d’Ange à la fois pour faire oublier les origines modestes de cette famille et pour occulter le souvenir de la défaite de 1204 qui y restait attachée[8].

Son demi-frère, Théodore Doukas lui succéda vers 1214 et, dix ans plus tard, parvint à ravir le royaume de Thessalonique aux croisés avant de se proclamer basileus et donc successeur des empereurs de Byzance à Thessalonique, contestant ainsi les prétentions similaires de l’empereur de Nicée. Toutefois, Théodore fut vaincu et fait prisonnier par Jean II Asen à la bataille de Klokotnitsa en 1280. Durant sa captivité, son frère, Manuel l’Ange régna sur Thessalonique. Lui succédèrent les deux fils de Théodore, Jean et Démétrios. La ville fut cependant conquise en 1246 par l’empereur de Nicée, Jean III Doukas Vatatzès, ce qui mit fin au règne des Anges sur Thessalonique[8].

En 1230, Michel II, fils de Michel Ier et neveu de Théodore prit le pouvoir en Épire et en Thessalie. Michel II fut le premier à porter officiellement le titre de « despote » et c’est à partir des années 1230-1250 que l’on peut véritablement parler du « despotat d’Épire ». Après la mort de Michel II en 1271, l’Épire fut gouvernée par son fils, Nicéphore Ier, alors que la Thessalie revint à son fils illégitime, Jean Ier l’Ange avec le titre de sébastocrate. En 1318, Nicolas Orsini assassina le fils de Nicéphore, Thomas Ier Ange, mettant ainsi fin au règne des Anges en Épire. En Thessalie, à Jean Ier Ange succéda son fils, Constantin, suivi de Jean II qui régna de 1302 à sa mort en 1318. La même année, la Thessalie était envahie par la Grande Compagnie Catalane et annexée au duché d’Athènes[9].

Une branche de la famille s’était établie en 1204 dans l’empire de Nicée. De nombreux représentants de la famille firent carrière au service de l’État et, lorsque Constantinople fut reprise par les Grecs, y retournèrent en 1261. L’empereur Andronic III Paléologue rétablit le contrôle byzantin sur l’Épire et la Thessalie en 1340. Il nomma l’ « échanson » Jean Ange, neveu du grand domestique[10] Jean Cantacuzène, gouverneur d’Épire. Celui-ci étendit son autorité sur la Thessalie en 1342 mais mourut de la peste en 1348. L’Épire et la Thessalie furent conquises peu après par le zoupan de Serbie Étienne Dušan[11]. Les descendants de Jean Ange continuèrent à gouverner la Thessalie sous Siméon Uroš et Jean Uroš. Jean Uroš, le dernier Némanja, abdiqua en faveur d’Alexis Ange Philanthropenos, césar de Grande Valachie (en). Son frère, Manuel Ange Philanthropenos fut le dernier souverain byzantin de Thessalie.

Les Anges en Serbie

Après la conquête ottomane de Thessalie en 1394, les Anges Philanthropenos se réfugièrent en Serbie. Un petit-fils d’Alexis ou de Manuel, Michel Angelović, fut haut fonctionnaire à la cour de Đurad et de Lazar Branković. Son frère, Mahmud, capturé alors qu’il n’était qu’un enfant par des soldats ottomans, fut amené à Andrinople (aujourd’hui Édirne) où il se convertit à l’Islam. Il parvint ensuite aux plus hauts échelons de l’empire ottoman, servant comme beylerbey de Roumélie en 1451 et de grand vizir en 1455. C’est ainsi que lors des négociations entre le despote serbe Lazar Branković et Mehmed II en 1457, les deux parties étaient représentées par les frères Michel et Mahmud Angelović[12].

Généalogie

(vers 1058 – 1118) | Irène Doukas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

(1087-1143) | Theodora Comnène | Constantin Ange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Jean Doukas | Alexis | Marie | Eudoxie | Zoé | Andronic | Euphrosyne | Isaac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Despotes d'Épire | Marguerite | (1156-1204) | (vers 1153 – vers 1211) | Euphrosyne | Irène + Jean Cantacuzène | Théodora + Conrad de Montferrat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

(vers 1182 – 1204) | Irène + Roger d'Apulie + Philippe de Souabe | Theodora + Léopold d'Autriche | Irène + Andronic Contostéphanus + Alexis Paléologue | Anne + Isaac Comnène + Théodore Lascaris | Eudoxie + Stefan Nemanja + Léon Sgouros | (mort en 1204) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

1. Constantin l’Ange ∞ Theodora Comnène, fille de l’empereur Alexis Ier

- 1. Andronic l’Ange

- 1. Isaac II l’Ange, empereur de Byzance 1185–1195 et 1203–1204 ∞ 1) Irène Comnène, fille de l’empereur Andronic Ier, ∞ 2) 1185 Marguerite (* 1175), fille du roi Bella III de Hongrie

- 1. Irène (1172–1208) ∞ 1) 1191 Roger d’Apulie († 1193) Hauteville, ∞ 2) 1197 Philippe de Souabe (vers 1176–1208), roi germanique (Staufer)

- 2. Alexis IV l’Ange (1183–1204) empereur de Byzance 1203

- 3. Manuel l’Ange († 1212)

- 4. Théodora († 1246) ∞ 1203 Léopold VI, Duc d’Autriche et Steiermark

- 2. Théodora ∞ 1187, séparée 1187, Conrad marquis de Montferrat (vers 1146–1192)

- 3. Alexis III l’Ange, empereur de Byzance 1195–1203

- 1. Anna († 1212) ∞ 1200 Théodore I Laskaris, empereur de Nicée († 1222)

- 2. Irène ∞ 1200 Alexis Paléologue

- 3. Eudoxie ∞ 1) 1195 Étienne Némanja, roi de Serbie (divorcée), ∞ 2) Alexis V Doukas († 1204), ∞ 3) Léon Sguros de Corinthe († 1208)

- 1. Isaac II l’Ange, empereur de Byzance 1185–1195 et 1203–1204 ∞ 1) Irène Comnène, fille de l’empereur Andronic Ier, ∞ 2) 1185 Marguerite (* 1175), fille du roi Bella III de Hongrie

- 2. Jean l’Ange

- 1. Théodore I l’Ange († après 1254), despote d’Épire 1214, empereur de Thessalonique 1222–1230

- 1. Jean l’Ange († 1244), empereur de Thessalonique 1240–1243

- 2. Irène Ange Comnène ∞ 1240 Ivan Asên II († 1241), tsar de Bulgarie

- 3. Démétrios l’Ange, empereur de Thessalonique 1244–1246

- 2. Manuel l’Ange († 1241), empereur de Thessalonique 1230–1240 ∞ une fille d’Étienne Némanja, grand zoupan de Serbie

- 3. Michel I l’Ange (illégitime, † 1214), despote d’Épire 1204–1214

- 1. Michel II l’Ange (illégitime)

- 1. Nicéphore l’Ange ∞ Maria, fille de Théodore II Laskaris

- 1. Thamar ∞ Philippe I de Tarente

- 1. Nicéphore l’Ange ∞ Maria, fille de Théodore II Laskaris

- 2. Jean l’Ange (illégitime)

- 3. Anna ∞ Guillaume II de Villehardouin

- 4. Hélène ∞ Manfred de Sicile

- 1. Michel II l’Ange (illégitime)

- 4. Constantin despote d’Acarnanie

- 1. Théodore I l’Ange († après 1254), despote d’Épire 1214, empereur de Thessalonique 1222–1230

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Angelos » (voir la liste des auteurs).

- (de) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en allemand intitulé « Angeloi (Familie) » (voir la liste des auteurs).

- Certains historiens francophones comme Bréhier ajoutent l’article devant le nom lorsqu’il désigne une seule personne (exemple : Isaac l’Ange); d’autres, comme Jean-Claude Cheynet l’omettent (ex : Isaac Ange)

- Kazhdan (1991), « Angelos », vol. 1, p. 97.

- Zonarias 3 :740.1-2.

- Le titre de « sébaste » ou « très honorable » et ses variantes fut créé par Alexis Ier et attribué pour la première fois à son frère Isaac Comnène. La variante « sébastocrate » était la plus élevée après les titres de « basileus » et « despote ». Cfr. Rosser (2006), p. 354.

- Norwich (1977), p. 176-177; Angold (1984), p. 294.

- Bréhier (1969), p. 285.

- Le titre de despote fut créé par Manuel Comnène en 1163 en l’honneur de Bella III, héritier du trône byzantin jusqu’à la naissance d’Alexis II. Les empereurs de la dynastie Paléologue le conféreront aux souverains d’apanages importants. Au XIVe siècle il fut utilisé par les souverains indépendants d’Épire. Cfr. Rosser (2006), p. 116.

- Laiou (2011), p. 313

- Laiou (2011), p. 314-317.

- Commandant suprême de l’armée. Cfr. Rosser (2006), p. 265.

- Laiou (2011), p. 318.

- Stavrides (2001), p. 94.

Bibliographie

Sources primaires

- Ioannes Zonaras. Epitome historiarum, ed. M. Pinder, M. Büttner-Wobst, 3 vols, (Bonn 1841-97).

Sources contemporaines

- Michael Angold. The Byzantine Empire 1025-1204, A Political History. Longman, London & New York, 1984. (ISBN 0-582-49060-X).

- Louis Bréhier. Vie et mort de Byzance. Coll. L’évolution de l’humanité, Albin Michel, Paris, 1946 et 1969.

- (en) Alexander Kazhdan (dir.), Oxford Dictionary of Byzantium, New York et Oxford, Oxford University Press, , 1re éd., 3 tom. (ISBN 978-0-19-504652-6 et 0-19-504652-8, LCCN 90023208).

- Laiou, Angeliki et Cécile Morrisson. Le Monde byzantin, III, L’Empire grec et ses voisins XIIIe-XVe siècle. Coll. L’histoire et ses problèmes, Paris, Presses Universitaires de France, 2011. (ISBN 978-2-13-052008-5).

- John Julius Norwich. Byzantium, The Decline and Fall, New York, Alfred A. Knopf, 1996, (ISBN 0-679-41650-1). (L’œuvre se présente en trois volumes: Byzantium: the Early Centuries; Byzantium: The Apogee; Byzantium: The Decline and Fall, dotés d’une double pagination, successive pour les trois volumes et individuelle pour chacun d’eux; c’est cette dernière que nous utilisons dans les références).

- John H. Rosser. The A to Z of Byzantium. The Scarecrow Press, Lanham (Maryland), 2006. (ISBN 978-0-8108-5591-5).

- Théoharis Stavrides. The Sultan of Vezirs: The Life and Times of the Ottoman Grand Vezir Mahmud Pasha Angelović (1453-1474), Leiden, Koninklijke Brill, 2001, (ISBN 90 04 12106 4).