Fémina Sport

Fémina Sport est un club omnisports féminin fondé le à Paris et toujours existant à Paris, porte d'Orléans. Il est notamment connu pour ses sections d'athlétisme, de football et de handball à onze.

| Fondation | 27 juillet 1912 |

|---|---|

| Couleurs | Bleu Foncé, Blanc & Bleu Clair |

| Équipement sportif | Centre Sportif Elisabeth |

| Siège | Paris |

| Président | Matthieu Cua |

| Sections actuelles |

Tennis Aquagym Gymnastique Yoga Iyengar |

| Sections anciennes |

Volley-ball Natation Athlétisme Football féminin Basket-ball Hockey sur gazon Aviron Cyclisme Handball |

| Site web | femina1912.fr |

Histoire

Deux professeurs de gymnastique du Lycée Buffon sont à l'origine de la fondation du Fémina Sport : Auguste Sandoz et Pierre Payssé[1]. On trouve parmi les sportives fondatrices présentes dès 1912, les sœurs Jeanne et Thérèse Brulé ainsi que Suzanne Liébrard[2]. Le club est dirigé par Mlle Faivre du Bouvot et Alice Milliat[3].

Liébrard est championne de France du 80 m en 1918 et 1919, du 300 m et du 83 m haies (100 yards) en 1917 (RF, aux 6 journées sportives) et 1918, du saut en longueur avec élan en 1917 (RF) et 1918, du saut en longueur sans élan en 1917 (RF), 1918 et 1919, et du javelot en 1917 (RF)[4]. Relevons Germaine Delapierre (1re du 100 yards hurdles au 1er meeting International féminin de 1921 à Monte-Carlo, et championne de France du 83 m haies (100 yards) en 1919, 1920 et 1921), Lucie Cadiès (championne de France du 1 000 m en 1918 et détentrice du record du monde lors de cette épreuve) et Thérèse Brulé (championne de France de saut en hauteur avec élan en 1917 (RF) et 1918, sans élan en 1917 (RF), du 80 m en 1917 et du 400 m en 1917)[5], sans oublier l'avant-centre vedette, de 1917 à 1919, Violette Morris[6], ainsi que Yvonne Tembouret[7] et Lucie Bréard[5] pour la section d'athlétisme.

Le premier article de presse sur un match de football de ce club date du 2 octobre 1917 (reportage dans l'Auto) relatant un match datant du 30 septembre 1917[2] - [8]. Cette rencontre opposait deux équipes du club : celle de Thérèse Brûlé s'impose 2-0 face à celle de Suzanne Liébrard[9].

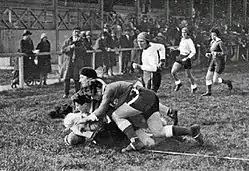

De 1918 à 1922, le Fémina Sport dispute toute une série de matchs dans toute la France pour faire la promotion du football féminin. De nombreux clubs sont fondés à la suite de ces rencontres. La première édition du Championnat de France de football féminin FSFSF est organisée en 1918 par la Fédération des sociétés féminines sportives de France; c'est une première mondiale. Le Fémina Sport enlève ce premier titre national en s'imposant en finale face à En Avant (club omnisports féminin fondé à Paris en 1912). À l'occasion du match aller, le , le Fémina Sport s'impose 2-0 sur des buts de Mlle Borgela et Mlle Delapierre. Un match nul sans but le à l'occasion du match retour donne le titre au Fémina Sport[10]. Fémina Sport domine le football féminin en France pendant les années 1920. Ce club remporte le Championnat de France de la Fédération des Sociétés Féminines Sportives de France (FSFSF) à dix reprises (1919, 1923, 1924 et 1926-1932), la Coupe de l'Encouragement en 1921 et la Coupe La Française six fois (1926 à 1931)[11]. L'équipe de football joue une série de matchs en Angleterre en 1925 ainsi que deux rencontres franco-belges en 1929[12].

En janvier 1926, Fémina Sport, qui compte alors 721 sociétaires, se voit décerner par le journal L'Auto le Challenge du Meilleur Club[13] - [1].

En 1938, René Ricard prend la direction technique du club qui possède alors 2 000 sociétaires. Deux ans plus tard, il ajoute aux neuf sections celle de handball à onze[14].

En 1943, deux incendies successifs amènent le Club à vendre son terrain et ses installations à la Ville de Paris. Cependant, toujours dans le souci de préserver son existence, Fémina Sport négocie en échange un droit de préemption sur tous les équipements sportifs qui viendraient à y être créés ; ce droit n'a cependant jamais été exercé[1].

Le club repart de zéro à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Le Fémina Sport remporte à trois reprises le Championnat de France de handball à onze en 1950, 1952 et 1953[15].

Le , la création de quatre courts de tennis sur le plateau du haut du stade Élisabeth amène à la fois la mixité au Club et une nouvelle impulsion[1]. Sous l'influence de Raymond Rapp, Fémina Sport s'anime de nouveau et chaque année, les effectifs augmentent avec 348 membres en 1968 et 474 membres en 1977.

En 2004, Fémina Sport a atteint 853 inscrits répartis en 6 disciplines : la gymnastique d'entretien, l'aquagym, la natation, le tennis de table, le volley-ball et le tennis, activité principale qui propose elle-même une section "Mini-tennis", "École de tennis" et "École de compétition". Deux ans plus tard, malgré la fermeture de la section tennis de table, les effectifs sont passés à 920 inscrits.

Fin 2006, Fémina Sport compte 920 inscrits répartis en 5 disciplines, la gymnastique d'entretien, l'aquagym, la natation, le volley-ball et le tennis.

Fin 2022, l'élection d'un nouveau Président ainsi qu'une ancienne Sportive de Haut Niveau en tant que Vice Présidente à la tête de Femina Sport annonce du renouveau pour le club[16].

Palmarès

Basket-ball

- Champion de France (1) : 1946

Football

- Champion de France FSFSF (10) en 1919, 1923, 1924 et de 1926 à 1932

- Vainqueur de la Coupe de France FSFSF : 1926, 1927, 1928, 1929, 1930 et 1931

- Coupe de l'Encouragement en 1921

Handball

- Vainqueur du Championnat de France de handball à onze[15] (3) : 1950, 1952[17] et 1953

- Demi-finaliste du Championnat de France de handball à sept (1) : 1952...

Notes et références

- « Rapport - Audit de l'association "Fémina Sport" » [PDF], sur https://cdn.paris.fr/, Mairie de Paris, (consulté le )

- (en) Sheila Scraton, Jonathan Magee, Jayne Caudwell et Katie Liston, Women, Football and Europe: Histories, Equity and Experience, Meyer & Meyer Verlag, coll. « IFI Series », , 192 p. (ISBN 9781841262253), p. 28

- Nathalie Rosol, « « Le sport vers le féminisme ». L'engagement du milieu athlétique féminin français au temps de la FSFSF (1917-1936) », STAPS, , p. 65 (ISSN 0247-106X, lire en ligne [PDF], consulté le )

- Gérard Dupuy, Dictionnaire de l'athlétisme français, Fédération française d'athlétisme, (lire en ligne [PDF]), « Femmes L à M »

- Gérard Dupuy, Dictionnaire de l'athlétisme français, Fédération française d'athlétisme, (lire en ligne [PDF]), « Femmes A à D »

- Raymond Ruffin, La diablesse, FeniXX, 326 p. (ISBN 9782307094142)

- Gérard Dupuy, Dictionnaire de l'athlétisme français, Fédération française d'athlétisme, (lire en ligne [PDF]), « Femmes N à Z »

- Laurence Prudhomme-Poncet, Histoire du football féminin au XXe siècle, Éditions L'Harmattan, coll. « Espaces et temps du sport », , 295 p. (ISBN 9782747547307), p. 55

- « Éducation physique féminine », L'Auto, no 6098, , p. 2 (lire en ligne, consulté le )

- « Sport féminin - Le Fémina Sports champion d'association », Le Petit Journal, no 20562, , p. 2 (lire en ligne, consulté le )

- (en) Erik Garin, Hans Schöggl et Hervé Morard, « France - List of Women Final Tables », sur rsssf.com, Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation, (consulté le )

- Gilles Dhers, « Fémina Sport : aux sources du foot des femmes en France », Libération, (lire en ligne, consulté le )

- « Le Challenge du Meilleur Club », L'Auto, no 9148, , p. 1 (lire en ligne, consulté le )

- Jean-Pierre Lacoux, « René Ricard, un père fondateur du hand s'en va », Hand mag, no 34, , p. 30-31 (BNF 34529892, lire en ligne, consulté le ).

- « Championnat de France de handball à 11 », Hand-ball : bulletin fédéral, Fédération française de handball, no 128, (lire en ligne, consulté le )

- « FEMINA SPORT », sur FEMINA SPORT (consulté le )

- « Fémina Sports succède à Simon-Siégel », Hand-ball, Fédération française de handball, no 65, , p. 1-2 (lire en ligne, consulté le ).