Félix-Joseph Barrias

Félix-Joseph Barrias, né le à Paris où il est mort dans le 9e arrondissement le [1], est un peintre et illustrateur français.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 84 ans) 9e arrondissement de Paris |

| Sépulture | |

| Nationalité | |

| Formation | |

| Activité | |

| Fratrie |

| Maître | |

|---|---|

| Genre artistique | |

| Distinctions |

Biographie

Félix-Joseph Barrias est le fils du peintre homonyme Félix-Joseph Barrias (mort à Paris en 1875), peintre sur porcelaine, et le frère du sculpteur Louis-Ernest Barrias. Il étudie à l'École des beaux-arts de Paris où il suit l'enseignement de Léon Cogniet. Il présente plusieurs portraits au Salon de 1840, mais la critique l'ignore. Il s'oriente alors vers la peinture d'histoire et les sujets religieux.

Il fraternise avec le peintre Eugène-Ernest Hillemacher qu'il rencontre dans l'atelier de Léon Coignet. Ils postulent ensemble plusieurs fois pour le Prix de Rome. Barrias est reçu en 1844 et Hillemacher moins chanceux l'accompagne sur ses propres deniers. En 1846, Barrias peint le portrait de son ami, la tradition de le Villa Médicis voulant que les élèves se portraiturent entre eux[2].

En 1844, il est enfin reconnu et remporte le prix de Rome pour son Cincinnatus recevant les ambassadeurs au sénat. Il est pensionné par la villa Médicis et séjourne à Rome de 1845 à 1849.

Il remporte une médaille de 3e classe au Salon de 1845 pour Sappho et une médaille de 1re classe au Salon de 1851 pour Les Exilés de Tibère[3]. Il remporte une médaille de 2e classe à l'occasion de l'Exposition universelle de 1855 pour Le Jubilé de 1300, et obtient une médaille d'or à l'Exposition universelle de Paris de 1889. Il est promu au grade d'officier de la Légion d'honneur en 1897.

On peut remarquer ses peintures pour le salon ouest du foyer de l'opéra de Paris au palais Garnier. Dans les lunettes latérales y sont représentées La Musique champêtre et La Musique amoureuse, et dans la lunette centrale et la voûte, La Musique dramatique et La Glorification de l’Harmonie, elles sont réalisées entre 1866 et 1874. L'église de la Trinité de Paris conserve deux toiles marouflées, de grand format, dans la chapelle de sainte Geneviève: La Foule priant sainte Geneviève et Sainte Geneviève distribuant des vivres aux habitants de Paris pendant le siège de Paris (1875-1877).

Élèves

Barrias forme de nombreux élèves dans son atelier privé, parmi lesquels on compte :

- François-Barthélemy-Marius Abel (1832-1870), vers 1853 ;

- Edgar Degas (1834-1917) ;

- Fernand Pelez (1848-1913) ;

- Étienne-Prosper Berne-Bellecour (1838-1910) ;

- Gustave Guillaumet (1840-1884) ;

- Jean-Georges Vibert (1840-1902) ;

- Henri Pille (1844-1897) ;

- Jean-Jacques Scherrer (1855-1916) ;

- Alexandre-Louis LELOIR (1843 - 1884) ;

- Marie Lucas-Robiquet (1858-1959) ;

Œuvres dans les collections publiques

Peinture

- Antoine offre le bandeau royal à César, 1841, École nationale supérieure des beaux-arts, Paris[4]

- L'Onction de David par Saül, 1842, Petit Palais, Paris

- Figure peinte, 1843, École nationale supérieure des beaux-arts, Paris[5]

- Cincinnatus recevant les députés du Sénat, 1844, École nationale supérieure des beaux-arts, Paris[6]

- Un Gaulois et sa fille emprisonnés à Rome, 1847, musée Rolin, Autun[7], en dépôt au musée d'art Roger-Quilliot, Clermont-Ferrand

- Les Exilés de Tibère, 1850, musée d'Orsay, Paris

- La Tentation du Christ, 1860, Philbrook Museum of Art

- La Mort de Chopin, 1885, musée national de Cracovie[8]

- Femme recevant l'euchariste, aquarelle, Walters Art Museum, Baltimore

- Danseuse grecque au tambourin, 1872, Musée municipal de La Roche-sur-Yon

Peinture décorative dans les églises

- La chapelle de la Vierge de l'église Notre-Dame de Clignancourt à Paris est ornée de peintures de Félix-Joseph Barrias, représentant cinq scènes de la vie de la vierge: L'annonciation, La visitation, La glorification de Marie, Le calvaire et L'assomption[9]

- Sainte Geneviève distribuant des vivres, église de la Sainte-Trinité, Paris[10]

- La Foule priant devant le tombeau de sainte Geneviève, église de la Sainte-Trinité, Paris[10]

Monuments publics

- La glorification de l'harmonie, plafond de l'Opéra de Paris[11]

- La musique amoureuse pendentif pour le grand foyer de l'Opéra de Paris[12]

- Œuvres de Félix-Joseph Barrias

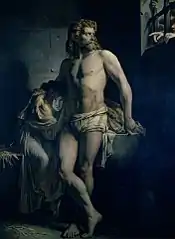

L'Onction de David par Samuel, 1842, Petit Palais, Paris.

L'Onction de David par Samuel, 1842, Petit Palais, Paris. Un Gaulois et sa fille emprisonnés à Rome, 1847, musée Rolin, Autun.

Un Gaulois et sa fille emprisonnés à Rome, 1847, musée Rolin, Autun. Les Exilés de Tibère, 1850, musée d'Orsay, Paris.

Les Exilés de Tibère, 1850, musée d'Orsay, Paris.

Illustrations

- Œuvres complètes de Frédéric Soulié[13], 1852-1855.

Barrias réalise conjointement avec A. Belin un ensemble de gravures sur bois[14] pour cette édition en quatre volumes publiée par la Librairie théâtrale. Ces compositions seront gravées par Léopold-Joseph Deghouy. Les illustrations de cette œuvre complète ont pour originalité de figurer sur le centre de la page, et sont encadrées de tous côtés par le texte. Ces illustrations ont en effet été réalisées selon la technique de la gravure sur bois de bout, procédé introduit en France au début du XIXe siècle, parallèlement à l’essor de l’édition romantique. Cette innovation présentait l’avantage d’imprimer l’image en même temps que les caractères typographiques, permettant un gain de temps et d’argent considérable.

Barrias reprend ainsi les codes de la vignette romantique dans ses illustrations : le texte et l’image se partagent l’espace de la page, et les délimitations de ses vignettes adoptent un aspect évanescent et instable, les contours émergeant tels un songe ou une apparition sur le papier[15]. L’artiste se démarque par une ligne épurée et des traits simplifiés, un dessin stylisé rappelant les gravures de Tony Johannot.

Cette édition parue chez Ambroise-Firmin Didot est illustrée d'un titre gravé, d'un frontispice et de onze bandeaux gravés par Étienne Huyot d'après les dessins de Félix-Joseph Barrias.

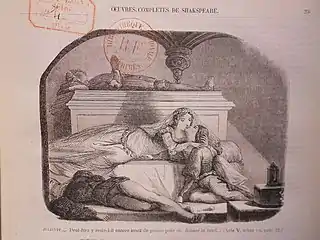

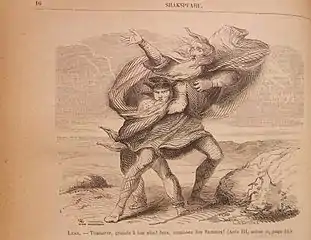

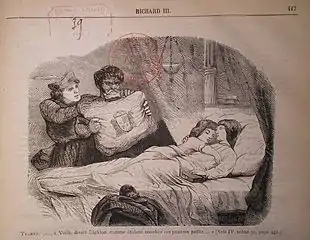

- Œuvres complètes de Shakespeare, 1856[17].

L'édition, publiée par la Librairie de la Sorbonne, parait en deux volumes, et sera rééditée en 1875. Les dessins de Barrias seront de nouveau gravés sur bois de bout par Léopold-Joseph Deghouy. Cette œuvre complète est ornée de 218 images. Le grand nombre d’illustrations figurant dans cette édition témoigne ainsi de la prolifération de l’image dans le livre à l’issue du XIXe siècle. Il s’agit de la première œuvre complète de Shakespeare intégralement illustrée d’après un artiste français.

Afin de réaliser ces illustrations, Barrias s’est nourri de l’iconographie shakespearienne qui s’est construite en France comme en Angleterre dès la fin du XVIIIe siècle. Certaines gravures puisent par exemple leur inspiration dans les œuvres de la Boydell Shakespeare Gallery, projet du graveur et illustrateur John Boydell, qui entreprit à la fin du XVIIIe siècle d'ouvrir une galerie d’exposition regroupant des œuvres d’artistes britanniques illustrant le théâtre de Shakespeare. La plupart de ces œuvres furent gravées pour une grande édition illustrée lancée encore une fois sous l’initiative de Boydell. C’est ainsi que les illustrations de Barrias ont été marquées par le modèle anglais, et notamment par celui, éminemment fameux, de la Boydell Shakespeare Gallery. La gravure de Barrias représentant la mort de Roméo et Juliette dans le caveau des Capulet, est par exemple très largement inspirée du tableau de James Northcote, A monument belonging to the Capulets en 1789 (notice de l'œuvre). On y retrouve le même cadre ovale délimité par la voûte de la crypte. Dans les deux cas, les corps inanimés de Roméo et du comte Pâris reposent sur le premier plan, tandis le gisant surmontant le tombeau de Tybalt domine l’ensemble de la scène. Mais au lieu de mettre en scène, à l’instar de Northcote, l’arrivée de frère Laurent, Barrias prend le parti de focaliser son attention sur le dernier moment d’intimité du couple, Juliette échangeant un ultime baiser avec Roméo. Il se rapproche en cela de la version picturale d’un artiste français, Louis-Charles-Auguste Couder, qui en 1822 présente au Salon le même sujet, centré sur Roméo expirant dans les bras de Juliette. De la même manière, l’illustration de Barrias pour Le roi Lear, doit beaucoup à l’œuvre de Benjamin West, King Lear in the storm, réalisée en 1793 (notice de l'œuvre). Si l’environnement n’est absolument pas similaire, Félix-Joseph Barrias conserve la même position très théâtrale pour représenter le roi Lear : le bras droit levé vers le ciel, et le bras gauche replié sur le cœur. Le personnage du bouffon, quant à lui, conserve la même attitude de repli sur soi que dans la version de West, les jambes ployées et les sourcils froncés. Un autre exemple de l’influence des artistes de la Boydell Shakespeare Gallery sur l’édition illustrée par Barrias, figure dans l’illustration de la pièce Richard III. Barrias prend en effet le parti de représenter le meurtre des enfants d’Edouard IV, prenant ainsi vraisemblablement pour modèle une œuvre de James Northcote, The murder of the princes in the tower réalisée en 1805(notice de l'œuvre). On y retrouve en effet la même posture enlacée des deux princes assoupis, alors que les deux autres figures présentes sur scène, celles des bourreaux, se penchent au-dessus du lit et font peser leur ombre menaçante sur leurs innocentes victimes vouées à la mort. Enfin, la composition de Barrias pour illustrer la pièce Jules César évoque sans conteste l’œuvre de Richard Westall, Brutus and the ghost of Cesar , réalisée en 1802 (notice de l'œuvre). Dans les deux cas, le fantôme de César apparaît dans la tente de Brutus, en pointant un doigt accusateur sur son meurtrier. Assis sur la droite, Brutus se retourne pour contempler cette vision spectrale. Mais là où Richard Westall traduit avec force le sentiment de surprise et de terreur de Brutus en le représentant les cheveux dressés sur la tête, les doigts crispés, les bras tendus, la version de Félix Barrias retranscrit avec moins d’intensité la violente émotion dont Brutus est l’objet à ce stade de l’intrigue : les sourcils sont froncés, mais le corps est détendu, et les traits du visages ne traduisent aucunement la surprise.

Barrias s’inspire également d’artistes français, puisque l’on trouve dans ses illustrations d’Hamlet un grand nombre de points communs avec une série de treize lithographies réalisées en 1843 par Eugène Delacroix[18]. La mort d’Ophélie, ou encore la scène au cimetière avec Hamlet et Horacio illustrées par Delacroix, présentent par exemple d’évidentes similitudes avec les compositions de Barrias, qu’il s’agisse de la gestuelle des personnages, de leurs costumes, ou de leur emplacement dans l’image.

Félix-Joseph Barrias réalise pour cet ouvrage publié chez Alfred Mame et fils un ensemble de vingt-trois sujets et un portraits, qui seront gravés à l'eau-forte par Valentin Foulquier.

- Illustrations d'après Barrias pour les Œuvres complètes de Shakespeare, Librairie de la Sorbonne, 1856

Roméo expirant dans les bras de Juliette.

Roméo expirant dans les bras de Juliette. Le roi Lear dans la tempête.

Le roi Lear dans la tempête. Le meurtre des jeunes princes.

Le meurtre des jeunes princes. Le spectre de Jules César apparaissant à Brutus.

Le spectre de Jules César apparaissant à Brutus. Hamlet et Horacio au cimetière.

Hamlet et Horacio au cimetière.

Notes et références

- Archives de Paris, acte de décès n°96 dressé le 25/01/1907, vue 13 / 31

- Notice sur le portrait de Hillemacher par Barrias sur le site Lanouvelleathenes.fr.

- Notice de l'œuvre sur le site du musée d'Orsay.

- Notice sur la base Cat'Zarts

- Notice sur la base Cat'Zarts

- Notice sur la base Cat'Zarts

- (en)Notice sur bridgemanart.com

- (pl)Notice sur kalejdoskop-chopin.pl

- patrimoine-histoire.fr

- patrimoine-histoire.fr

- Insecula

- Insecula

- Notice sur le catalogue Gallica

- Sur les vignettes sur bois, voir Champfleury, Les vignettes romantiques, 1825-1840, Histoire de la littérature et de l’art, suivi d'un catalogue complet des romans, drames, poésies ornés de vignettes, de 1825 à 1840, Paris, E. Dentu, 1883.

- Sur la forme de la vignette romantique, voir Henri Zerner et Charles Rosen : Romantism and realism. The Mythology of the Nineteenth-Century Art, p. 81. Cette étude est un essai revu et corrigé, publié à l’origine dans la New-York Review of books en 1976.

- Notice sur le catalogue de la BNF

- Notice sur le catalogue de la BNF

- Les lithographies sont répertoriées sur le site Shakespeare illustrated

- Notice sur le catalogue Gallica

Annexes

Bibliographie

- Emmanuel Bénézit , Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs de tous les temps et de tous les pays. Paris, Gründ, éd. de 1976 et 1999.

- Margarida Güell-Baró, « À la découverte d’un peintre décorateur oublié: première approche de la vie et de l’oeuvre de Félix Joseph Barrias (1822 – 1907) », Les Cahiers d’Histoire de l’Art, núm. 7 (2009), p.99-113.

- Gerald Schurr, Les petits maîtres de la peinture 1820-1920, valeur de demain, Les Éditions de l’Amateur, t. II, Paris, 1982.

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- AGORHA

- Bridgeman Art Library

- Musée d'Orsay

- (de + en) Artists of the World Online

- (en) Bénézit

- (nl + en) RKDartists

- (en) Union List of Artist Names

- Ressource relative aux militaires :

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- Dossier de Légion d'honneur de Félix-Joseph Barrias.

- Inventaire de dessins de Félix Joseph Barrias issus du Département des Arts graphiques du musée du Louvre.