Escarre

Une escarre, parfois appelée plaie de lit ou ulcère de décubitus, ou encore plaie de pression au Québec, est une lésion cutanée d'origine ischémique liée à une compression des tissus mous entre un plan dur et les saillies osseuses.

| Médicament | Collagénase de clostridium histolyticum (en) et monoxyde d'azote |

|---|---|

| Spécialité | Dermatologie |

| CIM-10 | L89 |

|---|---|

| CIM-9 | 707.0 |

| DiseasesDB | 10606 |

| MedlinePlus | 007071 |

| eMedicine | 190115 |

| MeSH | D003668 |

![]() Mise en garde médicale

Mise en garde médicale

L'escarre est décrite selon quatre stades, comme une plaie de dedans en dehors de forme conique (une partie des lésions n'est pas visible), à base profonde, ce qui la différencie des abrasions cutanées.

Son origine est multifactorielle, cependant le rôle de la compression tissulaire associée à une perte de mobilité et à la dénutrition est prédominant.

Le traitement de l'escarre peut être chirurgical, bien qu'il soit le plus souvent médical et préventif.

Stades et descriptions

- Épiderme

- Derme

- Hypoderme

- Tissu musculaire

- Os

- Rougeur cutanée

- Phlyctène

- Nécrose

- Fibrine

Le National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) a établi une définition reconnue de l'escarre en 2007 : « L'escarre est une lésion ischémique localisée au niveau de la peau et/ou des tissus sous-jacents, située en général sur une saillie osseuse. Elle est le résultat d'un phénomène de pression, ou de pression associée à du cisaillement. Un certain nombre de facteurs favorisants ou imbriqués dans la survenue d'escarre y sont associés : leur implication doit être encore élucidée[1]. »[2] - [3]

L'escarre peut prendre plusieurs formes de gravité différente : une simple rougeur persistant plus d'une journée, une induration de la peau, une plaie plus ou moins profonde pouvant, dans les cas graves, atteindre les muscles ou l'os sous-jacent. Il existe plusieurs classifications différentes, mais les escarres sont souvent classés en quatre stades[3] - [4].

Stade 1

Au stade 1, il y a apparition des rougeurs avec œdème. Cet état survient en général après deux à trois heures de position assise identique. La personne ressent une douleur, des démangeaisons ou un échauffement au niveau de la zone d'appui concernée. Il n'y a pas encore de plaie mais une décoloration de la peau peut être présente. La rougeur de la peau ne disparaît pas lorsque l'on appuie dessus. La température et la consistance de la peau sont différentes à celles de la peau environnante. À ce stade les dommages sont encore réversibles. À l'histologie il y a engorgement des vaisseaux en hématies, dilatation vasculaire, œdème, et infiltrat périvasculaire.

Stade 2

Au stade 2, il y a apparitions de phlyctène, ou plus simplement de cloques sur la zone rouge. Les cloques peuvent être ouvertes ou fermées (l'ouverture se faisant dès le moindre traumatisme local). Il y a aussi une altération des cellules de l'épiderme (couche superficielle de la peau). La peau devient bleu violacé. Les dommages ne sont pas encore définitifs.

Stade 3

Au stade 3, il y apparition d'un ulcère et de nécrose. À ce stade, la peau est touchée sévèrement. Il y a des dommages du type nécrose. La peau se noircit, avec quelques couleurs rougeâtres et devient très sèche. Cliniquement, ce stade se manifeste par un cratère, avec ou sans atteinte des tissus environnants. À partir de là, la peau a subi trop de dommages, il est impossible de revenir en arrière.

Stade 4

Au stade 4, il y a extension de l'ulcère : les dommages subis par la peau au stade 3 s'étendent sur une plus large zone. Une détérioration du tissu peut se produire, ainsi que des lésions en forme de sinus. La plaie peut être fibrineuse.

Autres stades

Certaines classifications ajoutent d'autres stades aux quatre principaux :

- stade 0 : peau intacte, mais risque d'escarre[5] ;

- stade 5 : multiplication des escarres à différents stades.

Les États-Unis utilisent deux stades supplémentaires[3] :

- inclassable (Unstageable/Unclassified, en anglais) ;

- suspicion de blessures des tissus profonds (Suspected Deep Tissue Injury, en anglais).

Classification colorielle

La classification colorielle décrit l’aspect du fond de la plaie. C’est une méthode simple, surtout employée par les soignants. Elle permet de quantifier grossièrement le stade évolutif de la lésion. Par convention, quatre couleurs sont employées :

- noir pour la nécrose ;

- jaune pour la fibrine ;

- rouge pour le bourgeonnement ;

- rose pour l’épithélialisation (reconstruction de l'épithélium).

Le clinicien évalue le pourcentage de la surface de la plaie représenté par chaque couleur et détermine la couleur majoritaire du lit de la plaie. Cette technique est utile au sein d’un service car elle facilite la communication et la transmission d’information[6].

Causes

Une escarre est une plaie profonde et se différencie de l'ulcération. Elle est causée par une suppression de l'irrigation sanguine des tissus, entraînant leur nécrose (ou mort tissulaire). La cicatrisation n'est pas spontanée.

Il existe trois types d'escarres selon la situation[5] :

- l'escarre « accidentelle » liée à un trouble temporaire de la mobilité, de la vigilance et/ou de l'état de conscience ;

- l'escarre « neurologique », conséquence d'une maladie chronique, motrice et/ou sensitive : la topographie est surtout sacrée ou trochantérienne ; l'indication chirurgicale est fréquente selon les caractéristiques (surface et profondeur), l'âge et les maladies associées ; le risque de récidive est élevé, d'où la nécessité d'une stratégie de prévention et d'éducation à la santé ;

- l'escarre « plurifactorielle » du sujet confiné au lit et/ou au fauteuil, polypathologique, où prédominent les facteurs intrinsèques : les localisations peuvent être multiples, le pronostic vital peut être en jeu, l'indication chirurgicale est rare, le traitement est surtout médical.

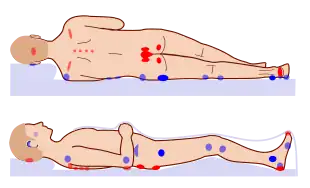

Certaines zones du corps ont plus de chances de développer une escarre, car plus souvent en appui[7] - [8] : le sacrum, le talon, l’ischion, le pli inter-fessier, l’occiput, le trochanter, la colonne dorsale (cyphose), le bord externe des pieds, les malléoles, plâtre, attelle de posture, ...

Facteurs extrinsèques/mécaniques

Les facteurs extrinsèques sont indépendants de la personne[7] - [9].

Pression

La pression (la force de l'appui par rapport à la surface d'appui) provoque la fermeture des vaisseaux sanguins cutanés, voire sous-cutanés, puis une hypoxie tissulaire en supprimant la circulation sanguine, mais c'est la prolongation de cette pression qui engendrera la formation d'une escarre[10]. Tout dépend donc de l'intensité, de la durée (et/ou répétition), mais aussi de la dureté du support[11].

Cisaillement

Le cisaillement est un phénomène de glissement des tissus les uns sur les autres, chez un patient en position instable, résultant de l’opposition s’exerçant entre le poids du corps et la résistance provoquée par la fixité de la peau. Les tissus sont soumis à des forces verticales et tangentielles[10] - [11]. La force est trois fois plus ischémiante que la force verticale simple[7].

Frottement

Le frottement brusque et direct de la peau entraîne des lésions superficielles (bulles et décollements cutanés)[10] - [11].

Macération

La macération augmente les effets de la pression, elle peut être provoquée par une incontinence urinaire ou fécale, la transpiration, certains pansements ou bien d'autres causes[9].

Facteurs intrinsèques/cliniques

Les facteurs intrinsèques sont liés à l'état de santé du patient[8] - [9] - [10] - [11]. Selon la conférence de consensus de l'ANAES en 2001, les facteurs intrinsèques sont[12] :

- l'immobilité, due soit aux troubles de la conscience soit aux troubles moteurs ;

- l'état nutritionnel et la malnutrition, la maigreur du patient va, entre autres, diminuer la capacité des tissus à amortir et à répartir les pressions externes, favorisant la compression des capillaires sanguins et la formation d’escarre[10] ;

- l'incontinence urinaire et fécale ;

- l'état de la peau ;

- la baisse du débit circulatoire ;

- la neuropathie responsable d’une perte de sensibilité et de l’incapacité de changer de position. Les patients souffrant de troubles de la sensibilité ne peuvent percevoir la douleur qui accompagne une pression excessive prolongée et provoque normalement un mouvement même imperceptible qui soulage les tissus (maladies neurologique, blessés médullaires, certains troubles de la conscience ou démences, certains diabètes, ...)[13] ;

- l’état psychologique et le manque de motivation à participer aux soins ;

- l'âge, l'influence de l'âge est difficile à déterminer, mais les modifications physiologiques de la peau sénile (atrophie du derme, vieillissement du collagène...), la raréfaction du tissu adipeux et musculaire, les troubles des processus cellulaires et de la cicatrisation favorisent indiscutablement la survenue d’escarres.

Selon le Royal college of nursing, en 2001, d'autres facteurs de risque complètent la liste de l'ANAES[14] :

- les antécédents d’escarre ;

- la déshydratation ;

- certaines maladies aiguës ;

- les pathologies chroniques graves et la phase terminale de pathologies graves.

Évaluation du risque d'escarre

La nécessité de mettre en place des mesures préventives face aux nombreux facteurs de risque d'escarre, a conduit les soignants à élaborer des échelles de risque. L’utilisation d’un outil chiffré, reproductible et validé, est nécessaire à l’instauration de bonnes pratiques de prévention[12]. Il existe de nombreuses méthodes pour évaluer le risque d'escarre. Chacune de ces méthodes est utilisée dans des centres compétents depuis de longues années, avec satisfaction. Il n'y a ni mauvaise méthode, ni méthode parfaite. Chacune va mettre plus l'accent sur certains facteurs par rapport à d'autres[15] - [16] :

L'échelle de Norton est plutôt utilisée dans les services de gériatrie. Elle n’a été validée que chez les plus de 65 ans et ne prend pas en compte le statut nutritionnel[17].

L'échelle de Waterlow est très utilisé en Europe. Cette échelle est utilisée chez les sujets plutôt jeunes, car elle est peu utilisable chez le sujet âgé puisqu’elle affecte un score très important à l’âge[17].

L'échelle de Braden est beaucoup utilisée aux États-Unis, son intérêt réside dans sa simplicité et sa validation dans de nombreuses études internationales[17] - [18].

Il existe d'autres échelles qui n'ont pas été validées car plus spécialisées, mais qui sont très utilisées[12] :

L’échelle des Peupliers-Gonesse (1988), élaborée d’après le concept de Norton, est un outil pratique et facile à utiliser. Le classement en trois niveaux de risque permet d’envisager l’adaptation de protocoles de soins à chaque catégorie.

L’échelle de Colin et Lemoine ou échelle d’Angers (1990), construite par des spécialistes de médecine physique et réadaptation, prend en compte l’âge des patients sans y affecter un poids trop lourd, mais son abord est difficile et nécessite un délai d’apprentissage.

L’échelle de Genève (1990) est spécifique des services de réanimation. Il s’agit d’un instrument complexe nécessitant un temps de renseignement très important.

L’échelle de Garches (1995) s’inspire de l’échelle de Norton et s’adresse plutôt aux malades neurologiques.

Prévention de l'escarre

La survenue d'une escarre est favorisée chez les personnes longuement alitées, notamment chez les personnes en fin de vie, dans le coma ou encore paraplégiques. Elle est également favorisée par les états de dénutrition et de déshydratation, ainsi que par l'hyperthermie (fièvre) et plus généralement par les états d'hypovigilance.

La prévention de la part du personnel soignant est déterminante dans ce processus qui affecte environ 5 % des personnes hospitalisées. Quelques heures suffisant à son apparition, les facteurs favorisants doivent être réduits et régulièrement contrôlés[19].

La Collaboration Cochrane a voulu faire un point sur l'impact qu'une équipe de soin dédiée à la prévention ou à la guérison d'ulcères de pression et a pour cela recherché des études incluant une équipe qui se concentrait sur la prévention des escarres et/ou centrées sur le traitement des escarres (pour des patients de tous âges en hôpital, de maison de soins, ou au domicile du patient. Bien que l'escarre soit un problème très fréquent, Cochrane n'a trouvé aucune étude comparant les résultats d'une équipe spécialisée à une équipe normale[20].

La durée de cicatrisation d'une escarre peut varier de quelques jours à quelques mois ; la prévention joue de ce fait un rôle essentiel chez la personne à risque.

Pour prévenir l'apparition d'escarres, un ensemble de mesures doivent être adoptées[21] :

- identifier les facteurs de risque au moyen du jugement clinique associé à l'utilisation d’une échelle d’identification des facteurs de risque. Il est recommandé de procéder à une nouvelle évaluation à chaque changement d’état du patient. La formation des soignants à ces deux méthodes est nécessaire pour une bonne prévention de l'escarre ;

- diminuer la pression en évitant les appuis prolongés par la mobilisation du patient. Des changements de position doivent être planifiés régulièrement et les phénomènes de cisaillement et de frottement doivent être évités par une installation et une manutention adéquates du patient ;

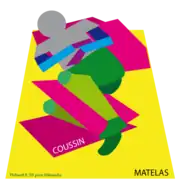

- utiliser des supports (matelas, coussins) adaptés au patient et à son environnement, de manière à mieux répartir la pression sur le corps. En 2011, Une revue d'étude Cochrane a conclu que les peaux de mouton "de qualité médicale" diminuaient le risque d'escarres et a recommandé d'utilisation aussi en salle d'opération de certaines formes d'allègement de la pression pour les patients à haut risque[22] ;

- observer de manière régulière l’état cutané et les zones à risque (au moins quotidiennement) ;

- maintenir l’hygiène de la peau et éviter la macération par une toilette quotidienne et renouvelée si nécessaire. Le massage et la friction des zones à risque sont à proscrire, puisqu’ils diminuent le débit microcirculatoire moyen. Les applications de glaçons et d’air chaud sont fortement déconseillés ;

- assurer un équilibre nutritionnel, l’utilité d’une prise en charge nutritionnelle spécifique a été insuffisamment évaluée ;

- favoriser la participation du patient et de son entourage à la prévention des escarres ;

- Mettre une bassine d'eau sous le lit ou la chaise.

Positionnement et mobilisation

La pression appliquée sur les tissus est le risque principal dans l'apparition d'escarres. la variation fréquente (au moins toutes les deux à trois heures) des points de pression est essentielle pour une personne ayant développé une escarre ou à risque. Lors des mobilisations, l'observation des rougeurs et des douleurs, permet aux soignants d'identifier les zones à risque. Les différentes positions possibles ne dispensent pas de la mobilisation, qui est primordiale.

Les positions présentées sont des positions « idéales », en pratique, l'équipe soignante s'adapte au patient (emplacement des escarres, douleurs, confort, etc.), à l'environnement et au matériel disponible (qui peut grandement varier selon l'établissement, le service ou si le patient est à domicile).

Positionnement sur un fauteuil

Les fesses sont bien au fond du fauteuil et le dos bien droit, différents coussins anti escarres peuvent être utilisés en complément. Les positionnements peuvent varier en fonction du type de fauteuil[23] :

- les fauteuils en position semi-inclinée (fauteuils roulant confort, fauteuils de repos,...). Les jambes sont plus ou moins relevées ;

- les fauteuils standards (fauteuils roulant, chaises,...), les mollets forment un angle à 90° avec les cuisses, les pieds sont bien à plats, ainsi que les cuisses.

Positionnement dans un lit

Plusieurs positionnements au lit sont possibles[24] :

- decubitus dorsal, la personne est bien remontée dans le lit, afin que les plicatures du lit correspondent aux flexions de hanches et de genoux. Des coussins et talonnières anti-escarre peuvent être utilisés en compléments. Le dossier et les pieds sont relevés de 30° par rapport à l’horizontal (Position semi-Fowler) ;

- decubitus latéral oblique 30° (semi-latéral), la partie haute du corps est placée de 3⁄4 (la position à 90° est à proscrire). La partie basse est positionnée de côté (les fesses ne touchent pas le lit, l'appui se fait sur la hanche). Différents supports anti-escarres permettent de répartir les pressions.

Matelas ou coussin anti-escarre

Les matelas statiques (ou coussins) sont formés d'une mousse ou d'un gel qui prend la forme du corps pour diminuer la pression en augmentant la surface de contact. Ces matelas sont typiquement formés de plusieurs petits plots qui accompagnent les mouvements du corps pour limiter le cisaillement des tissus.

Les matelas dynamiques (ou coussins) sont formés de plusieurs boudins remplis d'air qui se gonflent et se dégonflent alternativement pour changer les points de pressions et ainsi diminuer le risque d'une hypoxie. Les plus perfectionnés sont équipés de capteurs électroniques leur permettant de réguler automatiquement la pression.

Les coussins d'aide au positionnement ont toute sorte de formes et de matières pour s'adapter aux besoins des patients.

Traitement de l'escarre

Chaque escarre est différente (type, stade, localisation, douleur,...), le traitement est difficile et nécessite un personnel formé à la prise en charge des escarres. Il consiste en une mise en décharge totale de la zone touchée, accompagnée de soins locaux attentifs. La prévention doit être accentuée pour éviter la formation de nouvelles escarres. La plaie est maintenue en milieu chaud, humide et nettoyée fréquemment, pour favoriser l'activité de cicatrisation naturelle de l’escarre[25].

Différents types de pansements existent en fonction de l'escarre et du patient (hydrocolloïdes, interfaces, hydrogels, hydrocellulaires, hydrofibres / alginates, charbon, films, pansements gras...)[26] :

Détersion

Les tissus nécrotiques sont un frein majeur à la cicatrisation de l'escarre. L'objectif de la détersion est de les éliminer pour créer un environnement favorable à la cicatrisation, soit à l'aide d'un pansement, soit mécaniquement, à l'aide de pinces et de curettes[27] - [25].

Chirurgie

Le traitement chirurgical est nécessaire en cas de nécrose tissulaire importante, d’exposition des axes vasculo-nerveux, des tendons ou des capsules articulaires, d’exposition de l’os et d’infection[28].

Épidémiologie

En France

La prévalence de l'escarre chez les patients hospitalisés en France est de 8,6 % soit environ 250 000 personnes et son incidence est de 4,3 %[29] - [30].

- L'âge moyen des porteurs d'escarres est de 74 ans.

- 40 % des escarres surviennent accidentellement.

- 40 % surviennent dans le cadre d'une maladie neurologique (traumatisé médullaire).

- 20 % compliquent une pathologie en phase terminale.

- En réanimation, l'état de choc est à l'origine de la moitié des cas .

- 80 % des escarres siègent au sacrum ou aux talons.

- La répartition est équilibrée : 25 % pour chaque stade.

- Plus de 85 % des patients développent au moins une escarre durant leur vie.

- Plus de 70 % des patients porteurs d'escarre ont des localisations multiples[30].

Histoire

Déjà en 1777, Wohlleben parlait de Gangraena per decubitum (ulcère dû à la compression des tissus)[1].

À Paris, en 1877, Émile Decaisne et Ladislas-Xavier Gorecki définissent ainsi l'« eschare » dans leur Dictionnaire de Médecine[33] :

« Croûte résultant de la mortification des tissus par une brûlure, une cautérisation, une embolie qui interrompt la circulation, la gangrène, etc. Souvent la compression, exercée longtemps et énergiquement en un point limité, y produit une eschare, dont la formation est quelquefois facilitée par un défaut d'énergie de l’organisme. C'est ainsi que, chez les individus atteints de fièvre typhoïde, le décubitus dorsal amène la formation d'eschares au sacrum.

Pour s'opposer à cet accident, on placera un matelas d'eau au niveau de la région sacrée, on la protégera par une plaque de diachylon, et on raffermira les chairs excoriées par des lavages avec du vin aromatique. »

Conséquences économiques

Chaque année, la Sécurité sociale française dépense 3,35 milliards d'euros en soins pour traiter les escarres[34]

Galerie

Escarre fessier profonde, stade 4.

Escarre fessier profonde, stade 4. Détails d'une escarre profonde, stade 4.

Détails d'une escarre profonde, stade 4. Escarre du dos.

Escarre du dos. Nécrose.

Nécrose.

Notes et références

- LPZ Maastricht University, « Mesures LPZ : Phénomènes de soins – Escarres », sur https://che.lpz-um.eu (consulté le )

- A pressure ulcer is localized injury to the skin and/or underlying tissue usually over a bony prominence, as a result of pressure, or pressure in combination with shear. A number of contributing or confounding factors are also associated with pressure ulcers; the significance of these factors is yet to be elucidated.

- (en) The National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP), « NPUAP Pressure Ulcer Stages/Categories », sur http://www.npuap.org/ (consulté le ).

- association PERSE et Société Asymptote, « Classifications anatomiques et cliniques », sur http://www.escarre.fr (consulté le ).

- Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES), « Prévention et traitement des escarres de l’adulte et du sujet âgé », Conférence de consensus [PDF], sur www.has-sante.fr, (consulté le ), p. 6.

- Centre National Hospitalier d'Information sur le Médicament (CNHIM), « Escarre, ulcère, pied diabétique : pansements et biomatériaux » [PDF], sur http://www.cnhim.org, (ISSN 0223-5242, consulté le ), p. 7.

- Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) Colmar, « Les escarre Généralités, physiopathologie et diagnostic » [PDF], sur http://ifsicolmar.perso.neuf.fr (consulté le ).

- IZEOS, « Physiopathologie des escarres », sur http://www.infirmiers.com (consulté le ).

- Dr Françoise RIMAREIX, « Escarres : physiopathologie, et point de vue du chirurgien plasticien » [PDF], sur http://www.cicatrisation.info, (consulté le ).

- Suzanne Beaugrand, « Physiopathologie, dispositifs médicaux d'aide à la prévention, prise en charge préventive des patients », HAL id : dumas-00747217 [PDF], sur http://dumas.ccsd.cnrs.fr, (consulté le ).

- « Escarre, stades et facteurs de risques », sur http://www.infectiologie.com (consulté le ).

- Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES), « Prévention et traitement des escarres de l'adulte et du sujet âgé - Version longue », sur http://www.has-sante.fr, (consulté le ).

- association PERSE et Société Asymptote, « Les troubles de la sensibilité ou de la mobilité », sur http://www.escarre.fr (consulté le ).

- (en) Royal College of Nursing, « Pressure ulcer risk assessment and prevention : recommendations 2001 », sur http://www.rcn.org.uk, (consulté le ), p. 13.

- association PERSE et Société Asymptote, « Comment évaluer les risques ? », sur http://www.escarre.fr/ (consulté le ).

- Bernard Pradines, « Comparaison de plusieurs grilles d'évaluation du risque de constitution d'escarres », Association Daniel Goutaine, sur http://geriatrie-albi.com, (consulté le ).

- Santé publique.eu, « Escarres, définition, caractéristiques, échelle, prise en charge », sur http://www.santepublique.eu/, (consulté le ).

- (en) N.Bergstrom et BJ.Braden, « The Braden Scale for Predicting Pressure Sore Risk », sur https://www.ncbi.nlm.nih.gov/, (PMID 3299278, consulté le ).

- « Tout peut aller très vite. Si les conditions sont favorables : une baisse de tension, une température élevée combinée avec une déshydratation… ; des escarres peuvent apparaître en deux heures. Et il faudra parfois plusieurs mois pour les soigner ! » note Brigitte Barrois, citée in Ouest-France du . Autre extrait : « L'escarre se situe au carrefour des disciplines et des pathologies avec, en première ligne, l'équipe soignante, en particulier, les infirmières. »

- ZEH Moore, J. Webster, R. Samuriwo, Les équipes de soin pour la prévention et le traitement des escarres (« plaies de lit »), 2015, .

- Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES), « Prévention et traitement des escarres de l’adulte et du sujet âgé - Version courte », Conférence de consensus, sur http://www.has-sante.fr, (consulté le ), p. 11.

- E. McInnes, A. Jammali-Blasi, SEM Bell-Syer, JC Dumville, N. Cullum, Les escarres peuvent-elles être évitées à l'aide de différentes surfaces d'appui ?, .

- Centre de gérontologie Saint Thomas de Villeneuve, « Prévention de la survenue d'escarre » [PDF], sur http://www.stv-aix.org (consulté le ), p. 16.

- Centre de gérontologie Saint Thomas de Villeneuve, « Prévention de la survenue d'escarre » [PDF], sur http://www.stv-aix.org (consulté le ), p. 19.

- Réseau de Soins Palliatifs Essonne Sud (SPES), « Traitement des escarres » [PDF], sur http://www.reseau-spes.com, (consulté le )

- association PERSE et Société Asymptote, « Cicatrisation : les pansements », sur http://www.escarre.fr (consulté le )

- association PERSE et Société Asymptote, « Eliminer les tissus nécrotiques », sur http://www.escarre.fr (consulté le )

- Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES), « Prévention et traitement des escarres de l’adulte et du sujet âgé - Version courte », Conférence de consensus [PDF], sur http://www.has-sante.fr (consulté le ), p. 13

- Anita Lambert Chaplin, « Les escarres », D.U. Plaies et Cicatrisation, sur spiralconnect.univ-lyon1.fr, (consulté le )

- Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) Paca Croix rouge, « L'escarre » [PDF], sur ifsi.paca.free.fr, (consulté le ).

- Mölnlycke Health Care, « En savoir plus sur les escarres », sur http://www.molnlycke.fr, (consulté le )

- (en) Catherine VanGilder et Stephanie Amlung, « Results of the 2008 – 2009 International Pressure Ulcer Prevalence™ Survey and a 3-Year, Acute Care, Unit-Specific Analysis », sur http://www.o-wm.com, (consulté le )

- Émile Decaisne et Xavier Ladislas Gorecki, Dictionnaire élémentaire de médecine, Paris, Imprimerie de E.Martinet, , 960 p. (lire en ligne), p. 354-355

- association PERSE et Société Asymptote, « Escarre, comment l'éviter ? », sur http://www.escarre.fr, (consulté le ).

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Société Française et Francophone des Plaies et Cicatrisations, rubrique Escarres : Base de connaissances et d'informations sur les plaies

- Site de la HAS française : Conférence de consensus publiée par la Haute Autorité de Santé (HAS)