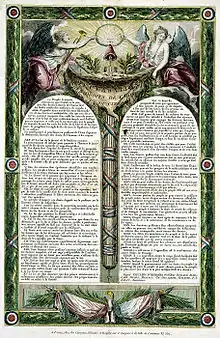

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793

La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1793 est une section de la constitution de la Première République française, proclamée le [1] (6 messidor an I[2]), approuvée par référendum, et suspendue la même année, puis abrogée en 1795 et aujourd’hui dépourvue de valeur juridique.

| Titre | Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1793 |

|---|---|

| Pays |

|

| Type | Déclaration des droits |

| Branche | Droit constitutionnel |

| Adoption | |

|---|---|

| Promulgation | |

| Entrée en vigueur | À la date de la promulgation. Jamais appliqué. |

| Suspension | (19 vendémiaire de l'an II) : décret de la Convention suspendant l’application de la Convention |

Lire en ligne

Rédigée au cours des premiers mois de l’an 1793 par une commission dont faisaient partie Saint-Just et Hérault de Séchelles, elle diffère de la Déclaration du par une orientation nettement plus égalitaire. Ainsi, aux droits de première génération d’inspiration libérale reconnus en 1789 et au principe d’égalité en droit, elle adjoint une première esquisse des droits de deuxième génération, notamment les droits aux secours publics et à l’instruction. Jacobine, elle consacre à de multiples reprises la souveraineté nationale et populaire, qui doit fonder le nouveau régime.

Le texte est également connu pour consacrer par écrit des principes révolutionnaires. Son dernier article, en particulier, dispose que « quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs ». Il réaffirme et précise le devoir de résistance à l’oppression et réprime les délits des élus et fonctionnaires, limite leur mandat dans le temps. Il pose un principe de suprématie du politique sur le juridique en affirmant la mutabilité de la constitution par la volonté populaire et en énonçant qu’« une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures ».

La déclaration est comme le reste de la Constitution de l’an I approuvée par un référendum à l’été 1793, le premier organisé en France, dont les résultats sont solennellement proclamés le . Cette date de promulgation est réputée être la date d’entrée en vigueur de l’ensemble du texte constitutionnel, pour l’appréciation de ses conséquences juridiques[3]. Toutefois, dans les faits, il n’a jamais été appliqué par le gouvernement du fait de la Terreur. Un décret du 19 vendémiaire an II () (), qui proclame le gouvernement « révolutionnaire jusqu’à la paix », suspend son application. La suspension est maintenue après la chute de Robespierre, puis le texte est remplacé par la Déclaration des droits et des devoirs de l’homme et du citoyen du , approuvée par référendum avec la Constitution de l’an III dont elle constitue le préambule. En l’absence de sédimentation des droits, la Déclaration de 1793 est réputée définitivement abrogée, comme l’ensemble de la Constitution de l’an I, lors de la promulgation du nouveau texte par une loi du 6e jour complémentaire an III ()[3], bien que l’abrogation de ce texte n’ait pas été explicite.

Au même titre que le reste de la Constitution, la Déclaration de 1793 constitue une référence politique importante pour la gauche française, son application étant une revendication régulière depuis 1793. Le droit à l’insurrection, en particulier, est régulièrement cité. Sans reconnaître à ses dispositions de valeur juridique, le premier projet de Constitution de 1946, non-adopté, fait référence à cette Déclaration dans son préambule. Toutefois, la Constitution de la Ve République ne fait référence ni à la déclaration de 1793, ni à celle de 1795, mais à celle de 1789. Le texte de 1793 ne fait donc pas partie du bloc de constitutionnalité et n'a, sous la Ve République, aucune valeur juridique.

Rédaction

La paternité du texte est débattue : souvent attribuée pour sa majeure partie à Hérault de Séchelles dont le style mais surtout l'écriture se retrouvent sur la plupart des documents de travail de cette commission, certains y voient davantage l'influence de Saint-Just[4].

L'égalité, premier droit naturel de l'Homme

L'égalité apparaît comme le mot d'ordre de la Déclaration de 1793, le premier droit présenté à l'article 2 (viennent ensuite la liberté, la sûreté et enfin la propriété). L'article 3 énonce que « Tous les hommes sont égaux par nature et devant la loi ». Pour les rédacteurs de la Déclaration de 1793, l'égalité n'est pas seulement civile (en droits), mais aussi naturelle (article 3). On a objecté que l'égalité n'est pas un droit de l'homme, mais seulement un principe d'attribution des droits fondamentaux.

Il existe cependant à l'époque une pensée selon laquelle liberté et égalité peuvent devenir rapidement contradictoires : en effet la liberté ne résout pas les inégalités sociales, dans la mesure où il existe des inégalités naturelles qui se développent en inégalités sociales, toutes les inégalités n'étant pas des injustices. Si l'État se contente de faire respecter la liberté, et de proclamer l'égalité naturelle, à terme la liberté aura raison de l'égalité sociale. La question qui se pose est de savoir comment on peut aplanir ou compenser les inégalités sociales injustes. Ainsi l'article 21 proclame le droit de tout citoyen à l'assistance publique, cet article reconnaît que la société est redevable au citoyen d'une assistance, d'un droit au travail, chaque citoyen en vertu de la Déclaration peut donc revendiquer un travail. Les invalides seront quant à eux pris en charge par l'État. L'article 22, quant à lui, proclame le droit à l'instruction, assuré par un système éducatif nouveau chargé de récupérer la charge anciennement assumée par l'Église.

Ces droits font partie de ce que l'on appelle la deuxième génération des droits de l'Homme, des droits économiques et sociaux. Ces droits, cette égalité naturelle, supposent une intervention accrue de l'État, ce qui est en accord avec le but qu'il se fixe à l'article premier : « le bonheur commun ».

Le respect de la liberté individuelle

La liberté individuelle est toutefois maintenue et certains aspects sont mieux définis que dans la Déclaration de 1789. En effet la Déclaration de 1793 prévoit la liberté de culte, la liberté de commerce et d'industrie (reconnue sans aucune limite), la liberté de la presse (pareillement illimitée), la liberté de se réunir en sociétés populaires (article 122) et enfin le droit de pétition (article 32).

Insurrection populaire : droit le plus sacré, devoir le plus indispensable

Le droit de résistance à l'oppression est mis en valeur dans la Déclaration de 1793, il occupe quatre articles (27. 33. 34 et 35), qui précisent sa forme et son étendue. Même lorsque cette oppression n'atteint qu'un seul individu, la résistance est possible. La Déclaration reconnaît l'insurrection populaire contre un pouvoir oppressif, tyrannique et despotique comme un devoir. Cet article sert aussi à légitimer les évènements du , lors desquels la Commune de Paris transformée en Commune insurrectionnelle a obtenu la chute du roi. L'article le plus cité sur ce sujet est le 35e et dernier : « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple, et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs ».

La souveraineté du peuple

L'article 25 de la Déclaration de 1793 précise que la souveraineté réside bien dans le peuple. La Déclaration de 1789 parlait simplement de souveraineté nationale.

Il s'agit donc d'une volonté délibéré de rompre avec le concept de souveraineté nationale qui avait été choisi par les révolutionnaires de 1789, majoritairement favorables à une révolution limitée et qui l'accompagnait d'un refus du suffrage universel au profit du suffrage censitaire. Ces choix ont pu être rapprochés de leur extraction bourgeoise et analysés comme une tentative d'écarter du pouvoir les classes populaires dans le cadre d'une révolution libérale mais non démocratique[6]. Le concept de souveraineté nationale lui-même conçoit la souveraineté comme appartenant au peuple, mais pris dans son ensemble comme une entité abstraite dénommée la nation. Celle-ci est bien d'une pure abstraction et non de la somme des individus vivant à un moment donné sur le territoire national. La souveraineté nationale se caractérise alors par une volonté une et indivisible entièrement exprimée par les représentants. L'intervention directe des citoyens est exclue, la restriction du droit de vote à une partie de la population trouve une justification et, les représentants étant ceux de la nation et non des électeurs, il est exclu que ces derniers contrôlent les élus ou puissent les révoquer (refus du mandat impératif)[7].

Le texte porte donc bien pour sa part l'affirmation de la souveraineté populaire, selon laquelle la souveraineté réside réellement dans les citoyens, et dans la totalité d'entre eux. Dans le contexte, cette idée doit beaucoup à Jean Jacques Rousseau, dont la pensée est une des principales sources d'inspiration des jacobins de l'an II et plus largement des montagnards. Dans Du contrat social[8], le philosophe affirme que si « le pouvoir peut bien se transmettre », « la volonté ne se représente point » : la volonté générale ne peut être le fruit de représentants mais du peuple lui-même et seule sa mise en œuvre peut être déléguée, sous le contrôle des citoyens. Tout au plus le peuple peut faire voter à sa place dans la fonction législative via des représentants qui sont alors des « commis », ne faisant que relayer la volonté expresse des citoyens. Il se réfère à la démocratie directe antique comme sous la république romaine où la période démocratique d'Athènes et dénonce le système exclusivement abstrait représentatif — et modèle des révolutionnaires de 1789 — de l'Angleterre contemporaine (« Le peuple anglais pense être libre ; il se trompe fort, il ne l'est que durant l'élection des membres du parlement ; sitôt qu'ils sont élus, il est esclave, il n'est rien »[9]). Il promeut une logique de participation de tous au lieu d'une logique de représentation. Ces principes trouvent une traduction dans l'instauration du suffrage universel (lui-même reconnu par la déclaration des droits de 1793) en 1792 mais, surtout, dans la constitution de 1793 qui contient des dispositions allant dans le sens d'une implication des citoyens et d'initiatives populaires et peut être rapprochée de la déclaration des droits de la même année.

Postérité

La Déclaration de 1793 devient une référence fréquente même après la Chute de Robespierre.

Lors de l'insurrection du 12 germinal an III et de l'Insurrection du 1er prairial an III, les insurgés adoptent ainsi le slogan suivant : « du pain et la Constitution de l'an I »[10]. Faisant référence à l'article 21 qui dispose que « les secours publics sont une dette sacrée », ils protestent, entre autres, contre l'abandon de l'interventionnisme économique qui garantissait, durant la Convention montagnarde, de meilleures conditions de vie pour les indigents (notamment grâce à la Loi du Maximum).

Après la Révolution française de 1848, alors que les députés participent à la rédaction de la nouvelle constitution, c'est à propos de ce même article 21 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 que les débats sont les plus houleux. Largement soutenu par les députés radicaux et socialistes, le droit au travail est perçu comme une menace pour l'économie par Alexis de Tocqueville et Adolphe Thiers[11]. On lui préfère finalement un droit à l'assistance.

La Déclaration des Droits de l'homme du Projet de constitution du reprend quelques éléments de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 et notamment l'article 21. Il ne s'agit plus, comme en 1793, d'un devoir de la société de « procurer un travail » à tous mais d'un droit pour tout citoyen « d'obtenir un emploi ». Bien que le Projet de constitution du n'ait pas été adoptée, cette dernière mention demeure dans le Préambule de la Constitution du . On retrouve également dans la Déclaration des droits de l'homme du Projet de constitution du un article fortement inspiré par l'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 qui octroyait un droit à l'insurrection. L'article 21 du Projet de constitution du précise en effet que « quand le Gouvernement viole les libertés et les droits garantis par la Constitution, la résistance sous toutes ses formes est le plus sacré des droits et le plus impérieux des devoirs. » Cet article ne sera cependant pas conservé dans le Préambule de la Constitution du [12].

Se plaçant dans cette tradition politique, les députés du groupe La France Insoumise proposent en 2018 un amendement qui inclurait ce texte dans le préambule de la constitution[13]. L'argumentation déployée reconnait la valeur du texte de 1789, notamment de par son universalisme. Mais elle affirme qu'il faudrait le compléter par la déclaration de 1793 puisque celle-ci contient des droits supplémentaires (manifestation et réunion, instruction, assistance et intervention populaire), a été pour sa part adoptée sous un régime républicain, et car l'on pourrait en faire découler « à la fois nos grandes lois de la fin du 19e siècle, notre organisation sociale issue de la Libération ainsi que nos engagements internationaux les plus fondamentaux ». La proposition est rejetée par l'Assemblée nationale.

Notes et références

- Constitution du 24 juin 1793, sur le site du Conseil constitutionnel.

- Le calendrier républicain n’était pas encore entré en vigueur à cette date.

- Cour royale de Colmar, arrêt du , Stéhélin c. préfet du Haut-Rhin, Dalloz, 1830, II, 25 et Sirey, II, 329.

- à l'instar de Jean-Pierre Faye ; cf. Jean-Michel Montet, « La Déclaration des droits de l'homme de 1793 : apports de la lexicologie quantitative aux problèmes de sa genèse », in Langages de la Révolution (1770-1815): actes du 4e Colloque international de lexicologie politique, éd. ENS, 1995, p. 281 et suiv. extrait en ligne

- « Convention : notice no 19 », sur Archim, Archives nationales.

- Fondation Res Publica, « La gestation historique et juridique de la souveraineté nationale et populaire », sur Fondation Res Publica | Think tank (consulté le ).

- Ibid

- Tinland, Franck. « La critique de la représentation et ses limites dans le Contrat social », , Droit naturel, loi civile et souveraineté à l'époque classique. sous la direction de Tinland Franck. Presses Universitaires de France, 1988, pp. 158-164.

- Du contrat social, livre III chapitre 15

- Tulard, Jean., Les Thermidoriens, Paris, Fayard, , 524 p. (ISBN 2-213-62012-1 et 9782213620121, OCLC 300527633, lire en ligne).

- Agulhon, Maurice (1926-2014)., Nouvelle histoire de la France contemporaine. 8, 1848 ou l'apprentissage de la République : 1848-1852 (ISBN 978-2-02-055873-0 et 2020558734, OCLC 491575299, lire en ligne).

- Cartier, Emmanuel, La transition constitutionnelle en France, 1940-1945 : la reconstruction révolutionnaire d'un ordre juridique républicain, Paris, LGDJ, dl 2005, 665 p. (ISBN 2-275-02674-6 et 9782275026749, OCLC 470417840, lire en ligne).

- « Démocratie plus représentative, responsable et efficace (no 911) Amendement n°1043 », sur Assemblée nationale (consulté le ).