Cupidon

Dans la mythologie romaine, Cupidon (en latin : Cupido, inis, f[1] qui signifie « désir, amour » ; en anglais contemporain : Cupid ; en allemand contemporain : Cupido), fils de Vénus et de Mars, est le dieu de l'amour. C’est le serviteur très dévoué de sa mère comme on peut le constater dans le mythe de Psyché. Cupidon est assimilé au dieu Éros qui semble être sa représentation grecque. Mais dans la tradition romaine, il n’appartient pas à une divinité primordiale contrairement à Éros. Cupidon est souvent représenté sous la forme d’un ange. Ses attributs sont un arc, un carquois, une fleur et des ailes. Avec son arc, il envoie des flèches censées représenter les pointes du désir dans le cœur des dieux et des hommes. Selon la mythologie, quiconque est touché par les flèches de Cupidon tombe amoureux de la première personne qu'il voit à ce moment-là.

| Cupidon | |

| Dieu de la mythologie romaine | |

|---|---|

Cupidon par William Adolphe Bouguereau. | |

| Caractéristiques | |

| Fonction principale | Dieu de l'amour |

| Métamorphose(s) | ange |

| Monture | licorne |

| Famille | |

| Père | Mars |

| Mère | Vénus |

| Fratrie | Antéros |

| Symboles | |

| Attribut(s) | Arc, flèches, carquois, fleur et ailes |

.jpg.webp)

Ses débuts difficiles

Cupidon, d'après Platon, naquit de Mars et de Vénus. Dès qu'il eut vu le jour, Jupiter, qui connut à sa physionomie tous les troubles qu'il causerait, voulut obliger Vénus à s'en défaire. Pour le dérober à la colère de Jupiter, elle le cacha dans les bois. Aussitôt que Cupidon put manier l'arc, il s'en fit un de frêne, employa le cyprès à faire des flèches, et essaya sur les animaux les coups qu'il destinait aux hommes. Puis, il échangea son arc et son carquois contre d'autres en or et en plomb. Les flèches d'or font naître la passion amoureuse dans le cœur de ceux qui sont touchés contrairement aux flèches de plomb qui chassent cette passion. Vénus se plaignit à Thémis que Cupidon, son fils, restait toujours enfant. La déesse consultée répondit alors qu'il ne grandirait point tant qu'elle n'aurait pas d'autre enfant. Alors sa mère lui donna pour frère Antéros — littéralement l'opposé d'Éros — avec lequel il commença à grandir. Par cette jolie fiction, les poètes ont voulu faire entendre que l'amour, pour croître, a besoin de retour. On représentait Antéros, comme son frère, sous la figure d'un petit enfant, avec des ailes, un carquois, des flèches et un baudrier[2].

L'amour de Psyché

Psyché (en grec ancien Ψυχή[3] / Psukhế qui signifie « souffle vital, âme »), fille d'un roi, est la plus belle des femmes. Elle est vénérée par les hommes pour sa beauté. Cupidon est chargé par Vénus, jalouse de la beauté de Psyché, de rendre amoureuse la jeune fille du mortel le plus méprisable. Mais il tombe lui-même amoureux de Psyché en se blessant avec l'une de ses flèches. Il lui propose alors de venir vivre dans son château. Elle jouit de toutes les richesses et de l'amour de son mari qui la rejoint la nuit. L'unique condition de son bonheur, c'est qu'elle ne doit jamais chercher à connaître l'identité de son époux. Mais, influencée par ses sœurs, et surtout piquée par la curiosité, Psyché profite du sommeil de son amant pour allumer une lampe qu'elle avait cachée. En le découvrant, elle est si émue par sa beauté, qu'elle fait tomber sur lui une goutte d'huile brûlante. Il se réveille furieusement et s'enfuit. Elle parviendra à le retrouver au prix de toutes sortes d'épreuves mises en place par les dieux pendant que d'autres lui prêtent main-forte…

La fable de Psyché (mot grec qui signifie « âme ») a inspiré Apulée[4], La Fontaine[5], le poète Victor de Laprade, le peintre François Gérard, etc[6].

Représentations

Londres, Chiswick House[7].

_-_Jacques_Stella_(40).jpg.webp)

Dès l'Antiquité grecque la figure commune de Cupidon apparaît dans l'art européen sous les traits du dieu de l'Amour, jeune homme ou enfant ailé et armé d'un arc à flèches tel L'Éros à l'arc. Il est aussi présent sous forme de statuettes, représenté sur des vases, des bijoux, bas-reliefs ou sceaux[8].

C'est à l'Antiquité romaine que nous devons le putto-canthare (d'origine étrusque) et surtout l'enfant Cupidon joufflu, ventru et ailé[9], la joue appuyée sur sa main gauche tandis que son bras droit longe son corps.

L'intérêt pour l'enfance et l'amour maternel s'y manifestent clairement[10].

À compter de la Renaissance, Cupidon devient l'allégorie de l'Amour dans l'art occidental, la peinture et la sculpture[11]. Il s'agit du putto.

Il est le plus souvent représenté sous la figure d'un enfant de quatre à huit ans nu ou partiellement dénudé, muni d'ailes, l'air désœuvré, mais malin : armé d’un arc et d'un carquois rempli de flèches ardentes, quelquefois d'une torche allumée ou d'un casque et d'une lance, il est couronné de roses, emblème de plaisir. Tantôt il est aveugle, car l'Amour n'aperçoit pas de défauts dans l'objet aimé, tantôt il tient une rose d'une main et un dauphin de l'autre. Quelquefois, on le voit entre Hercule et Mercure, symbole de ce que peuvent en amour la valeur et l'éloquence. Parfois, il est placé près de la Fortune ayant comme lui un bandeau sur les yeux. Il est toujours peint avec des ailes, et ces ailes sont de couleur d'azur, de pourpre et d'or. Les ailes noires de L'Amour victorieux du Caravage (voir illustration) font figure d'exception. Il se montre dans l'air, le feu, sur la terre et la mer. Il conduit des chars, touche la lyre, ou monte des lions, des panthères et quelquefois un dauphin, pour indiquer qu'il n'y a point de créature qui échappe au pouvoir de l'Amour…

Il n'est pas rare de le voir représenté auprès de sa mère qui joue avec lui, le taquine ou le presse tendrement contre son cœur.

Il arrive aussi qu'il soit représenté sous les traits d'un jeune homme adolescent, avec les mêmes attributs.

Comme dans le tableau de François Gérard intitulé Psyché et l’Amour (voir illustration). On y voit Cupidon embrassant tendrement la jeune Psyché qui a l’air ému et étonné de ce baiser. Elle est représentée assise sur un rocher et couverte d’un simple voile. Cupidon est lui, totalement dénudé, il ressemble à un adolescent. On le reconnaît, car il est représenté avec son attribut principal : ses ailes d’or. Cependant, sur ce tableau, il ne possède pas de flèche, ni d’arc… C’est un choix de l’artiste qui a voulu montrer les émotions des personnages. Mais le but de ce tableau est surtout de montrer une personnification du sentiment d’amour, François Gérard a fait le choix de le représenter par Cupidon

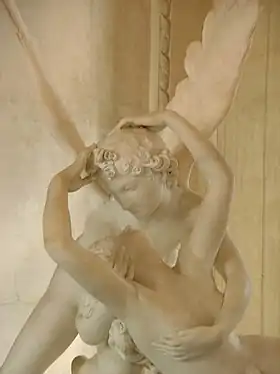

Il y a une autre représentation de Cupidon par Antonio Canova qui a été créé en 1793. Cette sculpture[12] (voir illustration) est une commande d'un colonel anglais lors d'un voyage en Italie. L'artiste représente Cupidon, que l’on reconnaît facilement grâce à ses ailes, qui se pose sur un rocher sur lequel se tient Psyché. Avec la position de la jeune femme, on a l’impression qu’elle tombe et que Cupidon vient l’aider. La sculpture représente un moment peu connu du mythe des Métamorphoses d'Apulée. Canova montre l'instant où la jeune femme ouvre le flacon qu'elle est allée chercher en enfer et sombre dans un sommeil proche de la mort. La sculpture représente Amour qui s'approche d'elle et lui donne un baiser pour la ranimer. C'est une sculpture exceptionnelle de par son savoir-faire mise en œuvre, de la précision des détails, du jeu entre le plein et le vide. En effet, la sculpture est célèbre de par sa beauté, mais surtout de sa technique employé pour l'époque, les cheveux et la texture du vêtement de Psyché sont d'un naturel et d'une maîtrise exceptionnels. Il y a de nombreux détails très bien réalisés comme les ornements sur la fiole, la finesse des flèches et les ornements de son carquois ainsi que la texture et l'aspect des ailes.

Guernichon, Gornuchon ou Greluchon, substituts à Cupidon

« Saint » (fabuleux) Guernichon (ou Gornuchon) apparaît sculpté sous la forme d'un petit ange sexué dans un certain nombre d'églises comme à l'église Saint-Pierre de Montrelais ou sur la façade de l'ancien hôpital, datant du XVe siècle, à Saint-Julien-de-Vouvantes. Sous la variante de nom de « saint » Greluchon, il est représenté et honoré pour ses vertus priapiques à Chablis, Ménestreau-en-Villette, Bourbon-l'Archambault, Déols et Gargilesse-Dampierre. Le nom de Greluchon proviendrait d'une analogie avec le mot « grelots », terme argotique utilisé pour désigner les testicules (une « greluche » est une femme entretenue)[13].

Notes et références

- Ernout, A.; Meillet, A.; André, J., Dictionnaire étymologique de la langue latine : histoire des mots, Klincksieck, , 833 p. (ISBN 978-2-252-03359-3), p. 87.

- Mongez, A., Encyclopédie méthodique. Antiquités, mythologie, diplomatiques des chartres et chronologie. Tome 1, Paris, Chez Panckoucke, , p. 149, « Amour ou Cupidon ».

- Juret A. et Abel E., Dictionnaire étymologique, grec et latin, Mâcon, .

- Apulée, Métamorphoses [détail des éditions] (lire en ligne) (IV, 28-VI, 24).

- La Fontaine, J., Les amours de Psyché et de Cupidon, Flammarion (ISBN 978-2-08-070568-6).

- Davreu, R., « PSYCHÉ, mythologie », sur Encyclopedia Universalis.

- Chiswick House.

- L'Orient-Le Jour, « Éros, dieu de l’amour, à l’honneur d’une exposition à Athènes », L'Orient-Le Jour, (lire en ligne).

- Cf. le Cupidon de la statue "Vénus et Cupidon" (2e siècle ap. J.-C.) au musée du Louvre provenant d'Italie.

- Cédric Huwé, Cupidon dans l'art romain, Paris, Connaissances et Savoirs/Art et Culture Mémoire, , 54 p. (ISBN 9782753905092), p. 19.

- Georges Brunel et Baldine Saint Girons, « Amour », Encyclopedia Universalis.

- Kékicheff, C., « Psyché ranimée par le baiser de l'Amour à la loupe », sur musee.louvre.fr, .

- Bernard Rio, Le cul bénit. Amour sacré et passions profanes, Coop Breizh, (ISBN 978-2-84346-582-6).

Voir aussi

Bibliographie

- J. De La Fontaine (F. Charpentier (ed.)), Les Amours de Psyché et de Cupidon, Paris, (ISBN 978-2-08-070568-6)

- A Mongez et C.F de Chasseboeuf Volney, Encyclopédie méthodique. Antiquités, mythologie, diplomatique des chartres et chronologie, Paris, coll. « Encyclopédie méthodique », (lire en ligne)

- A. Mongez et C.F de Chasseboeuf Volney, Encyclopédie méthodique. Antiquités, mythologie, diplomatique des chartres et chronologie, Paris, coll. « Encyclopédie méthodique »,

- A. Juret et E. Abel, Dictionnaire étymologique, grec et latin, Mâcon, coll. « Publications de la Faculté des lettres de l'Université de Strasbourg »,

- A. Ernout, A. Meillet et J. André, Dictionnaire étymologique de la langue latine : histoire des mots, , 833 p. (ISBN 978-2-252-03359-3, lire en ligne)

- P. Grimal et C. Picard, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, Paris, , 574 p. (ISBN 978-2-13-050359-0, lire en ligne)

- C. Kékicheff, « Psyché ranimée par le baiser de l’Amour » (consulté le )

- Apulée (Compain de Saint-Martin, J-F. Bastien, Lefebvre (eds.)), Les Métamorphoses; ou l'âne d'or d'Apulée philosophe platonicien, Jean-François Bastien,

Liens externes

- Plus de 2400 images de Cupidon/Éros dans la Base de Données Iconographiques de l'Institut Warburg

- Claire MERCIER, "Cupidon, une divinité-star internationale de la publicité", in Fabien Bièvre-Perrin (éd.), Antiquipop, Lyon, 14/02/2022 [ISSN 2553-4114] (consulté le 15/02/2022).

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- (en) National Portrait Gallery

- (de + en + la) Sandrart.net

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :