Coup d'État de Pavía

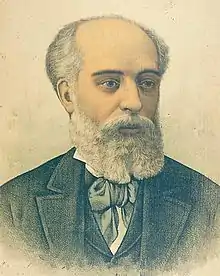

Le coup d'État de Pavía est un coup d'État (un pronunciamiento selon Raymond Carr[1]) mené en Espagne par le général Manuel Pavía — capitaine général de Nouvelle-Castille, qui incluait Madrid — le 3 janvier 1874, au cours de la Première République.

Il consista en l'occupation du palais des Cortès de Madrid — qui abrite le Congrès des députés — par des membres de la Garde civile et des soldats, qui délogèrent les députés alors que ces derniers étaient en train de procéder à l'élection d'un nouveau président du Conseil des ministres en remplacement d'Emilio Castelar, qui venait de perdre la motion de censure présentée par Francisco Pi y Margall, Estanislao Figueras et Nicolás Salmerón, leaders du Parti républicain fédéral opposé à la politique de droite menée par Castelar, qu'ils jugaient contraires à la République[2].

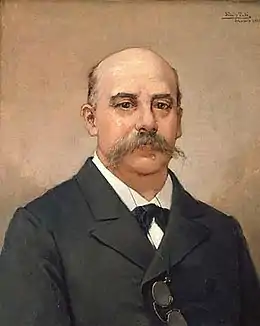

L'objectif du coup de Pavía était précisément de maintenir Castelar à la tête de l'exécutif. Ce dernier refusa néanmoins de rester au pouvoir par des méthodes antidémocratiques, si bien que Pavía dut se résoudre à réunir les partis opposés au fédéralisme, qui désignèrent le général Francisco Serrano — leader du Parti constitutionnel, conservateur — à la tête du « gouvernement national » promu par Pavía[2].

Ce coup marqua le début de la deuxième étape de la République, dénommée « République unitaire » ou « dictature de Serrano » dans l'historiographie.

En mettant à bas le Parlement, il constitua un coup fatal pour la République, qui devint dès lors dans les faits une « Monarchie sans roi »[3] : à son issue, l'opinion générale fut que les jours de la République était comptés et qu'il fallait se préparer à l'avènement d’une Restauration de la Monarchie, plus conservatrice, mais dont la forme demeura néanmoins incertaine[4].

Contexte : proclamation de la République fédérale et rébellion cantonale

Le 11 février 1873, au lendemain de l'abdication d' Amédée Ier, le Congrès et le Sénat, constitués en Assemblée nationale, proclamèrent la République à 258 voix contre 32, mais sans la définir comme unitaire ou fédérale, renvoyant la décision aux future Cortès constituantes, et nomma le républicain fédéral Estanislao Figueras président du pouvoir exécutif[5].

.JPG.webp)

En mai, des élections à Cortès constituantes furent célébrées, aboutissant, en raison du retrait du reste des partis, sur une victoire écrasante du Parti républicain fédéral . Néanmoins trompeuse, les députés républicains fédéraux de l'Assemblée constituante étaient eux-mêmes divisés en trois groupes[6] :

- Les « intransigeants » avec une soixantaine de députés formaient la gauche de la Chambre et préconisaient que les Cortès se déclarent en Convention et assument tous les pouvoirs de l'État — législatif, exécutif et judiciaire — pour construire la République fédérale depuis le bas, de la municipalité aux cantons ou États et de ceux-ci au pouvoir fédéral, ainsi que l'introduction de réformes sociales qui amélioreraient les conditions de vie du prolétariat. Ce secteur des républicains fédéraux n'avait pas un chef clairement établi, bien qu'ils reconnaissent José María Orense, l'ancien marquis d'Albaida, comme leur « patriarche ». Ses membres les plus notables étaient Nicolás Estévanez, Francisco Díaz Quintero, les généraux Juan Contreras et Blas Pierrad, et les écrivains Roque Barcia et Manuel Fernández Herrero .

- Les « centristes », dirigés par Francisco Pi et Margall, coïncidaient avec les « intransigeants » sur l'objectif de construire une république fédérale, mais de haut en bas, c'est-à-dire qu'il fallait d'abord rédiger la Constitution fédérale, puis procéder à la formation des cantons ou États fédérés. Ce secteur disposait d'un nombre réduit de députés, qui à de nombreuses reprises votèrent de façon dispersée, même s'ils tendaient le plus souvent à soutenir les propositions des « intransigeants ».

- Les « modérés » constituaient l'aile droite de la Chambre ; ils étaient dirigés par Emilio Castelar et Nicolás Salmerón — dont Eleuterio Maisonnave et Buenaventura Abárzuza Ferrer — et défendaient la formation d'une République démocratique qui accueillerait toutes les options libérales, raison pour laquelle il rejetaient la transformation des Cortès en un pouvoir révolutionnaire défendu par les « intransigeants » et défendaient comme les partisans de Pi i Margall que la priorité des Cortès devait être d'approuver la nouvelle Constitution. Ils constituaient le groupe le plus nombreux à la Chambre, bien qu'il y eût certaines différences entre les partisans de Castelar, favorables à une conciliation avec les radicaux et les constitutionnalistes afin de les inclure dans le nouveau régime, et les partisans de Salmerón qui prônaient que la République devait s'appuyer uniquement sur l'alliance des « vieux » républicains. Leur modèle était la République française, tandis que celui des « intransigeants » et des « centristes » de Pi i Margall était la Suisse et les États-Unis, deux républiques à structure fédérale.

Malgré cette division, ils purent proclamer sans difficulté la République fédérale le 8 juin, une semaine après l'ouverture des Cortès constituantes sous la présidence du vétéran républicain « intransigeant » José María Orense, par 218 voix contre deux : [7]

« Article unique. La forme de gouvernement de la Nation espagnole est la République démocratique fédérale. »

Lorsque le président Figueras, qui souffrait d'une grave dépression à cause de la mort de sa femme, apprit que les généraux « intransigeants » Juan Contreras et Blas Pierrad préparaient un coup d'État pour proclamer la République fédérale « par le bas », en dehors du Gouvernement et des Cortès, il craignit pour sa vie et le 10 juin s'enfuit en France[8].. Il fut remplacé par le républicain fédéral « centriste » Francisco Pi y Margall, qui établit comme priorité la défaite des carlistes qui étaient déjà levés en armes depuis plus d'un an, dans la dénommée troisième guerre carliste, et l'élaboration et approbation de la nouvelle Constitution de la République fédérale. Toutefois, le gouvernement de Pi y Margall dut immédiatement faire face à l'opposition des républicains fédéraux « intransigeants » car il n'avait recueilli dans son programme certaines de leurs revendications historiques, comme la suppression du monopole d'État sur le tabac, la loterie, les frais de justice et les consumos — impôt à la consommation sur les produits de première nécessité, particulièrement impopulaires auprès des classes laborieuses —, rétablis en 1870 car l'État manquait de ressource ». Mais ce que les « intransigeants » réclamaient par dessus tout, c'était qu'en attendant l'élaboration et l'approbation de la nouvelle Constitution de la République fédérale démocratique, le Parlement constitue une Convention d'où émanerait un Comité (Junta) de salut public qui détiendrait le pouvoir exécutif, proposition qui fut rejetée par Pi y Margall et par la majorité des députés « centristes » et « modérés » qui soutenaient le gouvernement[9].

Les « intransigeants » réagirent à la politique « d'ordre et de progrès » du gouvernement Pi y Margall en quittant les Cortès le 1er juillet, accusant le gouvernement d'avoir temporisé et même cédé face aux ennemis de la République fédérale[10]. Les "intransigeants" appellèrent ensuite à la formation immédiate et directe de cantons, ce qui déclencha la rébellion cantonale, accompagnée de la formation d'un Comité de salut public à Madrid pour la diriger, bien que « ce qui prévalut fût l'initiative des fédéraux locaux, qui se rendirent maîtres de la situation dans leurs villes respectives ». Bien qu'il y eût des cas comme Malaga où ce furent les autorités locales qui menèrent le soulèvement, dans la plupart des cas, des juntes révolutionnaires furent formées. Deux semaines après le retrait des Cortès, la révolte était un fait consommé à Murcie, Valence et en Andalousie[11].

Pour mettre fin à la rébellion cantonale, Pi y Margall refusa d'appliquer les mesures d'urgence proposées par le secteur « modéré » de son parti, qui incluaient la suspension des séances des Cortès, car il déclarait, de façon compréhensible, que les insurgés ils ne fait que suivre la doctrine fédéraliste « pactiste » qu'il avait proclamée. Il était convaincu que l'approbation rapide de la Constitution fédérale — ce qui n'eut pas lieu — et la voie du dialogue — la « guerre télégraphique » qui avait déjà fonctionné pour lui lorsque le Conseil provincial de Barcelone avait proclamé l'État catalan — feraient entendre raison aux insurgés[12]. Il n'hésita cependant pas à recourir à la répression[13].

La politique de persuasion et de répression de Pi y Margall n'ayant pas réussi à contenir la rébellion cantonale, le secteur « modéré » lui retira son soutien le 17 juillet, en votant en faveur de Nicolás Salmerón. Le lendemain, Pi y Margall démissionna, après 37 jours de mandat[12].

La devise du nouveau gouvernement de Salmerón était l'« empire de la loi », ce qui signifiait que pour sauver la République et les institutions libérales, il fallait en finir avec les carlistes et les cantonalistes. Pour étouffer la rébellion cantonale, il prit de sévères mesures comme la destitution des gouverneurs civils, des maires et des soldats qui avaient soutenu les cantonalistes d'une manière ou d'une autre, puis il nomma des généraux opposés à la République fédérale tels que Manuel Pavía ou Arsenio Martínez Campos — ce qui ne lui importa pas car la priorité était de rétablir l'ordre —, afin qu'ils dirigent les expéditions militaires en Andalousie et à Valence, respectivement. « De plus, il mobilisa les réservistes, augmenta les effectifs de la Garde civile de 30 000 hommes, nomma des délégués du gouvernement dans les provinces avec les mêmes attributs que le pouvoir exécutif. Il autorisa les conseils provinciaux à imposer des taxes de guerre et à organiser des forces armées provinciales, et décréta que les navires aux mains des Carthagénois soient considérés comme pirates » — ce qui signifiait que tout navire, même étranger, pouvait les attaquer, qu'il se trouvât ou non dans les eaux espagnoles —[14]. Grâce à ces mesures les différents cantons furent soumis les unes après les autres, à l'exception de celui de Carthagène, qui résista jusqu'au 12 janvier 1874.

Nicolás Salmerón renonça son poste car il ne voulait pas signer les condamnations à mort de plusieurs soldats accusés de trahison, alors qu'il était absolument opposé la peine de mort. Pour le remplacer, les Cortès élurent Emilio Castelar le 7 septembre[15]. Castelar obtint immédiatement des Cortès l'octroi de pouvoirs extraordinaires pour mettre fin à la fois à la guerre carliste et à la rébellion cantonale, et la suspension des séances parlementaires du 20 septembre 1873 au 2 janvier 1874, ce qui entre autres conséquences supposait de paralyser le débat et l'approbation du projet de Constitution fédérale[16].

Les pouvoirs extraordinaires obtenus par Castelar lui permirent de gouverner par décret, pouvoir qu'il utilisa immédiatement pour réorganiser le corps d'artillerie dissous quelques mois auparavant à la fin du règne d'Amédée I, appeler les réservistes et lever une nouvelle conscription, obtenant ainsi une armée de 200 000 hommes, et le lancement d'un emprunt de 100 millions de pesetas pour couvrir les dépenses de guerre[17].

Fin novembre, le gouvernement Castelar ordonna au général Ceballos, qui dirigeait le siège de Carthagène après la démission du général Arsenio Martínez Campos qui l'avait commencé le 15 août, de bombarder Carthagène pour « briser l'esprit des défenseurs ou du moins les troubler, pour ne pas leur permettre de rester comme ils sont restés, complètement transquilles ». Le bombardement débuta le 26 novembre 1873 sans préavis et dura jusqu'au dernier jour du siège, le 12 janvier 1874, avec un total de 27 189 projectiles utilisés, « un véritable déluge de feu », qui fit 800 blessés et douze morts, des dommages à la plupart des immeubles — seules 28 maisons en sortirent indemnes —. Il reçut des réponses des canons des châteaux de Carthagène et des frégates, mais ils furent beaucoup moins efficaces compte tenu de la dispersion des forces gouvernementales qui assiégeaient la place par voie terrestre[18]. Après la première semaine de bombardements au cours de laquelle les assiégeants réalisèrent que les défenses de Carthagène étaient toujours intactes, le général Ceballos présenta sa démission et il fut remplacé le 10 décembre par le général José López Domínguez, également un général anti-républicain, neveu du général Serrano, le chef du Parti constitutionnel (conservateur). Lors de l'entretien qu'il eut avec Castelar à Madrid, il insista sur le fait qu'il devait à tout prix obtenir la reddition de Carthagène avant le 2 janvier, date prévue pour la réouverture des Cortès[19].

Préparation du coup

.jpg.webp)

La politique de rapprochement de Castelar avec les constitutionnalistes et les radicaux, les deux partis libéraux qui avaient soutenu la monarchie d'Amédée Ier, rencontra l'opposition des « centristes » de Pi y Margall, mais aussi des « modérés » qui suivirent Nicolás Salmerón — qui avait soutenaient initialement le gouvernement — car ils estimaient que la République devait être construite par d'authentiques républicains, et non par de nouveaux venus — ils s'opposaient à mener une « politique hors de l'orbite républicaine » —[20]. Leur position se radicalisa lorsque Castelar nomma aux postes les plus importants des généraux dont la loyauté envers la République était douteuse — comme Manuel Pavía, le nouveau capitaine général de Nouvelle-Castille, qui incluait Madrid — et lorsqu'il pourvut les postes vacants de trois archevêchés à la mi-décembre — Tolède, Tarragone et Saint-Jacques-de-Compostelle —, qui indiquaient qu'il avait entamé des négociations avec le Saint-Siège, rétablissant de facto des relations avec lui, et qu'il s'opposait à la séparation de l'Église et de l'État que les républicains défendaient[21]. S'y ajoutèrent un décret du 22 décembre autorisant les gouverneurs civils à suspendre les titres de presse sans avertissement ni amende préalable, et la suppression arbitraire des députations et des conseils municipaux, comme celui de Madrid dont les conseillers furent remplacés d'autres plus conservateurs[22].

Le premier signe que Salmerón avait cessé de soutenir le gouvernement Castelar se produisit vers les mêmes dates, lorsque ses partisans votèrent aux côtés des Pimargallianos et des « intransigeants » à la Députation permanente des Cortès contre la proposition de Castelar d'organiser des élections pour pourvoir les sièges vacants, si bien qu'elle fut rejetée[23], Ce vote posa un grave dilemme à Castelar, « pour se décider entre les fédéraux et les conservateurs », comme l'informa l'ambassadeur britannique à son gouvernement[24].

À la suite de la défaite parlementaire de Castelar, Cristino Martos, leader des radicaux, et le général Serrano, chef des constitutionnalistes, qui jusqu'alors s'étaient préparés pour des élections partielles qui ne seraient pas célébrées, acceptèrent de mener un coup de force pour empêcher Castelar d'être remplacé à la tête du pouvoir exécutif par un vote de défiance que Pi y Margall et Salmerón allaient vraisemblablement présenter dès la réouverture des Cortès le 2 janvier 1874. L'accord entre Serrano et Martos prévoyait que le premier occuperait la présidence de la République et le second la présidence du gouvernement[20].

Lorsque le 20 décembre, Emilio Castelar apprit le coup d'État qui se préparait, il fit appeler le capitaine général de Madrid, le général Pavía, à son bureau le 24, pour tenter de le convaincre de respecter la loi et de ne pas participer à la tentative. Lors de cette réunion, comme Pavía le rapporta plus tard, il demanda à Castelar de promulguer un décret ordonnant que les Cortès continuent d'être suspendues et qu'il aurait « fiché à la Puerta del Sol avec quatre baïonnettes », ce que Castelar refusa catégoriquement, déclarant qu'il ne s'écarterait d'un iota de la légalité. Toutefois, comme Pi y Margall se demanda plus tard en apprenant les faits, pourquoi Castelar permit-il à Pavía de poursuivre son projet de dissolution forcée des Cortès et de le destitua pas sur le champ de son poste de plus haute autorité militaire à Madrid ? Pavía déclara plus tard que lorsqu'il quitta la réunion avec Castelar, il se demanda : « dois-je laisser éclater l'anarchie? »[25].. Un signe que le général Pavía n'admettait pas la suprématie du pouvoir civil sur l'armée, ce qui l'amena à considérer que le coup d'État qu'il projetait de mener était légitime, était survenu quelques semaines auparavant à l'occasion de l'enterrement de Député Ríos Rosas, où il tenta de se placer dans le cortège funèbre immédiatement derrière le Gouvernement et devant le Bureau du Parlement, Castelar lui-même devant intervenir pour rétablir l'ordre protocolaire[26].

Une semaine plus tard, le 31 décembre, Castelar écrivit au général José López Domínguez, qui dirigeait le siège de Carthagène — dernier réduit de la rébellion cantonale —, pour lui assurer qu'il ne s'écarterait jamais de la légalité et qu'il abandonnerait le pouvoir si les Cortès en décidaient ainsi, et pour lui demander de rester fidèle à la loi, en lui garantissant qu'il était déterminé à fonder la République « dans l'ordre, à augmenter l'Armée et à sauver la discipline et tout ce qui peut nous donner une patrie[27] ». Le général López Domínguez lui répondit le 2 janvier : « Cette brave armée que je suis fier de commander peut-elle consentir à l'ignominie de voir triompher les insurgés ? […] Je crains que la Chambre ne s'engage dans une voie où sa légalité sera le déshonneur du pays ». Castelar ne le congédia pas après avoir lu cette lettre[28].

A cette époque, Castelar savait déjà que Nicolás Salmerón allait se joindre au vote de défiance car la veille, le 30 décembre (ou le 26 décembre selon d'autres sources), dans l'entretien qu'il avait eu avec lui, Castelar n'avait pas accepté les conditions qu'il lui avait posées pour continuer à lui apporter son soutien : remplacer les généraux que Castelar avait nommés par d'autres favorables au fédéralisme ; révocation de la nomination des archevêques ; destitution des ministres les plus conservateurs et remplacement par ses propres partisans ; discussion et approbation immédiate de la Constitution fédérale[23] - [29]. Le 31 décembre, Pi y Margall, Estanislao Figueras et Salmerón se réunirent pour s'accorder sur la présentation d'un vote de défiance contre Castelar le 2 janvier, bien que sans arriver décider qui le remplacerait[23].

Le coup

Lorsque les Cortes rouvrirent à deux heures de l'après-midi le 2 janvier 1874, le capitaine général de Madrid, Manuel Pavía, ancien partisan de Prim, avec qui il s'était soulevé à Villarejo de Salvanés, avait préparé ses troupes à intervenir dans le cas où Castelar perdrait le vote de défiance — en outre, il avait demandé aux dirigeants du Parti radical et du Parti constitutionnel de se réunir dans une maison voisine du Congrès et d'y attendre leurs « ordres »—[30]. Du côté adverse, des bataillons de Volontaires de la République étaient prêts à agir en cas de victoire de Castelar — selon Jorge Vilches, « les cantonaux de Carthagène avaient reçu le mot d'ordre de résister jusqu'au 3 janvier, jour où, le gouvernement Castelar étant vaincu, un gouvernement intransigeant serait formé, qui « légaliserait » leur situation et « cantonaliserait » l'Espagne » ; selon d'autres auteurs toutefois, il n'y a aucune preuve documentaire de cela —[31]. À l'ouverture de la séance, Nicolás Salmerón intervint pour annoncer qu'il retirait son soutien à Castelar parce que sa politique s'était éloignée de « l'orbite des principes républicains », étant donné qu'il avait l'intention d'inclure le Parti constitutionnel de Serrano dans le régime, qui selon lui représentait « l'oligarchie militaire » anti-républicaine — bien qu'il admît cette fois le rapprochement avec le Parti radical de Cristino Martos —. Salmerón termina son discours par une phrase devenue célèbre : « Que périsse la République, que les principes soient sauvés »[32] — ce qui, selon Jorge Vilches, signifie « si vous ne pouviez pas gouverner avec des principes républicains, laissez la République à d'autres » —. Emilio Castelar réagit en appelant à l'instauration d'une « République possible » avec tous les libéraux, y compris les conservateurs, et en abandonnant la « démagogie »[33].

Après minuit, le vote sur la question de confiance eut lieu, au cours duquel le gouvernement fut battu avec 100 voix pour et 120 contre, ce qui força Castelar à présenter sa démission, puis il y eut une pause pour que les partis parviennent à un accord sur le candidat qui devait remplacer Castelar à la tête du pouvoir exécutif de la République. À cette époque, le député constitutionnel Fernando León y Castillo avait déjà informé le général Pavía du résultat défavorable à Castelar par l'intermédiaire d'un autre constitutionnaliste, Víctor Balaguer[33]. Pavía donna alors l'ordre de partir aux régiments engagés de sortir pour le Congrès des députés et se tint personnellement sur la place faisant face au bâtiment avec son état-major d'où il ordonna à deux adjudants de communiquer à Salmerón, président du Congrès de Députés, l'ordre de dissolution de la séance parlementaire et l'évacuation de l'immeuble en cinq minutes. La Garde civile, qui gardait le Congrès, se plaça sous le commandement de Pavía[34]. Il était sept heures moins cinq du matin du 3 janvier, lorsqu'on procédait au vote pour élire le candidat fédéral Eduardo Palanca Asensi .

Salmerón, après avoir reçu la note de Pavía lui ordonnant d'évacuer les lieux, suspendit le vote et informa de ce qui se passait, puis proclama que le Parlement se déclarait en session permanente tant qu'il ne serait pas dissous par la force. Plusieurs députés intervinrent alors pour demander que Pavía soit déclaré hors-la-loi et soumis à un Conseil de guerre. Cette demande fut acceptée par le ministre de la Guerre, le général José Sánchez Bregua, qui rédiga un décret destituant Pavía de ses fonctions, de tous ses honneurs et décorations. « Salmerón, très dignement, demanda aux députés s'ils devaient se laisser tuer sans abandonner leur siège, ce à quoi de nombreux députés répondirent par l'affirmative[35] »/ Mais lorsque les forces de la Garde civile et de l'Armée pénètrèrent dans le bâtiment du Congrès en tirant des coups de feu en l'air dans les couloirs, les députés l'abandonnèrent rapidement[36]. On dit alors que certains députés était même passés par les fenêtres pour s'enfuir, à qui Pavía, surpris, demanda : « Mais messieurs, pourquoi sauter par les fenêtres alors que vous pouvez sortir par la porte ? ».

À peine l'évacuation du Congrès réalisée, Pavía envoya un télégramme aux chefs militaires de toute l'Espagne leur demandant de prêter leur soutien au coup, qu'il appelait « ma patriotique mission », « en conservant l'ordre à chaque instant ». Dans le télégramme il justifiait ainsi ce qu'il appela plus tard « l'acte du 3 janvier »[37] :

« Le ministère de Castelar... allait être remplacé par ceux qui basent leur politique sur la désorganisation de l'armée et la destruction de la patrie. Au nom donc du salut de l'armée, de la liberté et de la patrie, j'ai occupé le Congrès en convoquant les représentants de tous les partis, à l'exception des cantonaux et des carlistes, afin qu'ils forment un gouvernement national qui permettent de sauver des objectifs aussi coûteux. »

L'une des premières réponses que reçut Pavía vint du général López Domínguez qui commandait l'armée menant le siège de Carthagène :

« Cette armée disciplinée, que j'ai l'honneur de commander, en s'inspirant des sentiments les plus élevés, est prête à appuyer le gouvernement que se donnera la nation, comme l'a manifesté le capitaine générale de Nouvelle-Castille et qui représente l'honneur, l'ordre et la liberté du pays. »

Conséquences : fin de la République fédérale et dictature de Serrano

Le général Pavía tenta de faire en sorte que fût formé un « gouvernement national » présidé par Castelar, mais ce dernier refusa d'assister à la réunion des leaders politiques républicains constitutionnels, radicaux, alphonsins et unitaires que Pavía convoqua à cet effet — les républicains fédéraux de Salmerón et Pi y Margall et le les « intransigeants » furent, sans suprise exclus —, car il refusait de rester au pouvoir par des moyens antidémocratiques — « il publia le jour même une protestation contre les épées militaires et les baïonnettes fédérales qui avaient mis fin à la République. Quelques jours plus tard, depuis son journal nouvellement fondé, il imputait la "dictature militaire" à la fois aux putschistes, aux intransigeants et aux socialistes » —. Lors de la réunion, Pavía défendit la république conservatrice et imposa pour cette raison le républicain unitaire Eugenio García Ruiz comme ministre de l'intérieur, tandis que l'alphonsin Antonio Cánovas del Castillo proposa que le gouvernement soit « sans nom » pour préparer la restauration de la monarchie des Bourbons en la personne du prince Alphonse, fils de la reine détrônée Isabelle II, bénéficiant du soutien du constitutionnaliste Práxedes Mateo Sagasta, mais le refus du général Serrano — lui aussi constitutionnaliste —, qui finit par être nommé chef du nouveau gouvernement, laissa les alphonsins en dehors de celui-ci[38].

Ces événements signifièrent de facto la fin de la Première République, bien qu'officiellement elle se poursuivît pendant presque un an, avec le général Francisco Serrano à la barre — « nominalement, la République continuait mais complètement dénaturée » — [39]. Comme le souligne María Victoria López Cordón, « la facilité et la faible résistance avec lesquelles Pavía avait mis fin à la République fédérale, en pénétrant au Congrès avec ses troupes, est le meilleur exemple de la fragilité d'un régime qui disposait à peine d'une base pour se soutenir »[40].

Le chef du parti alphonsin Antonio Cánovas del Castillo a informa la reine exilée Isabel II que « les principes démocratiques sont mortellement blessés » et qu'il n'était plus question que de faire preuve de « calme, sérénité, patience, ainsi que de persévérance et d'énergie » pour parvenir à la restauration de la monarchie des Bourbons[41].

Notes et références

- (es) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en espagnol intitulé « Golpe de Estado Pavía » (voir la liste des auteurs).

- Carr 2003, p. 746.

- Carr 2003, p. 325-326.

- Fernández López 2003, p. 68-69.

- Varela Ortega 2001, p. 45.

- Fontana 2007, p. 371.

- Vilches 2001, p. 381-382.

- López-Cordón 1976, p. 58.

- Vilches 2001, p. 382-383.

- Vilches 2001, p. 384-385.

- Barón Fernández 1998, p. 89.

- López-Cordón 1976, p. 67-68.

- Vilches 2001, p. 387-388.

- Barón Fernández 1998, p. 90; 170-171.

- Vilches 2001, p. 390-391.

- Vilches 2001, p. 394.

- Vilches 2001, p. 394-396.

- Barón Fernández 1998, p. 240.

- Barón Fernández 1998, p. 239-242; 222.

- Barón Fernández 1998, p. 241-247.

- Vilches 2001, p. 397.

- Barón Fernández 1998, p. 247-248; 250.

- Barón Fernández 1998, p. 249.

- Vilches 2001, p. 398.

- Barón Fernández 1998, p. 250.

- Barón Fernández 1998, p. 250-251; 259-260.

- Barón Fernández 1998, p. 258.

- Barón Fernández 1998, p. 252. «Castelar, que está informado de primera mano que si pierde la votación sobreviene el golpe de Estado, no tiene el valor de destituir a los generales alfonsinos y escribe una carta lacrimógena a un general desafecto y sobrino de Serrano».

- Barón Fernández 1998, p. 25. «Después de estas manifestaciones, López Domínguez estaba virtualmente sublevado y poseído de la mentalidad de que su misión no sólo era mandar el ejército sitiador sino intervenir militarmente cuando la Asamblea adoptase puntos de vista adversos a su personal interpretación del patriotismo».

- Barón Fernández 1998, p. 247-248.

- Barón Fernández 1998, p. 261-262.

- Barón Fernández 1998, p. 251. «Se insinuó que [Pi y Margall] mantenía contactos con los rebeldes a fin de que no se rindiesen, por lo menos antes de la sesión de la Asamblea. No hay prueba documental que acredite este extremo, pero no es descartable el que hiciese todo lo posible por evitar la política entreguista de Castelar, salvando la República, según sus conceptos y esto ´solo se podía lograr mediante la derrota del Gobierno por votación».

- « Perezca la República, sálvense los principios »

- Vilches 2001, p. 399.

- Barón Fernández 1998, p. 263.

- Barón Fernández 1998, p. 263-264.

- Vilches 2001, p. 399-400.

- Barón Fernández 1998, p. 321.

- Vilches 2001, p. 402.

- Barón Fernández 1998, p. 266.

- López-Cordón 1976, p. 70.

- Villares 2009, p. 14.

Annexes

Articles connexes

Bibliographie

- (es) José Barón Fernández, El movimiento cantonal de 1873 (1ª República), Sada, Edicios do Castro, (ISBN 84-7492-896-6)

- (es) Raymond Carr (trad. de l'anglais par Juan Ramón Capella, Jorge Garzolini, Gabriela Ostberg et Horacio Vázquez Rial), España : 1808-1975, Barcelone, Ariel, coll. « Ariel Historia », , 12e éd., 826 p. (ISBN 84-344-6615-5)

- (es) Javier Fernández López, Militares contra el Estado : España siglos XIX y XX, Madrid, Taurus, , 1re éd., 303 p. (ISBN 84-306-0495-2)

- (es) Josep Fontana, La época del liberalismo. Vol. 6 de la Historia de España, dirigida por Josep Fontana y Ramón Villares [« L'âge du libéralisme. Vol. 6 de l'Histoire de l'Espagne, édité par Josep Fontana et Ramón Villares. »], Barcelone, Crítica/Marcial Pons, (ISBN 978-84-8432-876-6)

- (es) María Victoria López-Cordón, La revolución de 1868 y la I República, Madrid, Siglo XXI, (ISBN 84-323-0238-4)

- (es) Jorge Vilches (es), Progreso y Libertad. El Partido Progresista en la Revolución Liberal Española, Madrid, Alianza Editorial, (ISBN 84-206-6768-4)

- (es) Josep Fontana (dir.), Javier Moreno Luzón et Ramón Villares (dir.), Historia de España, vol. 7 : Restauración y Dictadura, Barcelone, Crítica / Marcial Pons, coll. « Historia de España », , 1re éd. (1re éd. 2009), 760 p., relié (ISBN 978-84-7423-921-8, OCLC 180188063)

- (es) José Varela Ortega (préf. Raymond Carr), Los amigos políticos : Partidos, elecciones y caciquismo en la restauración (1875-1900), Madrid, Marcial Pons / Junta de Castilla-León, coll. « Historia Estudios », , 557 p. (ISBN 84-7846-993-1)