Consentement sexuel

Communément, le consentement sexuel est compris comme l'accord à participer à une activité sexuelle, c'est-à-dire à l'accepter après une décision éclairée qui ne doit pas être prise sous l'effet de la contrainte ou de la menace.

Dans les pays occidentaux, la notion de consentement est reconnue juridiquement à partir des années 1980.. Avant cette date, l'histoire démontre que les femmes pouvaient être considérées comme des biens du fait qu'elles n'avaient pas la personnalité juridique[1]. Le plus souvent, elles étaient rattachées à leur pères ou leur mari. Dès lors, la question de leur consentement sexuel était relative.

En l’absence de consentement, l’activité sexuelle peut être considérée légalement comme un viol. Toutefois, les enjeux ne sont pas uniquement juridiques. Ils relèvent des domaines philosophiques, psychologiques, ou encore sociologiques. Il s’agit pour autant d’un sujet peu étudié malgré son importance, notamment dans la recherche sur les violences sexuelles.

Définitions

Le terme « consentement » implique un accord, un assentiment ou une permission. La notion repose donc sur l’idée de volonté. De manière négative, il faut entendre l’absence de consentement comme le fait de refuser une proposition, voire de ne pas donner son accord. L’expression « qui ne dit mot consent » montre justement la difficulté de définir le consentement. La frontière entre le verbe « supporter » et le verbe « consentir » peut parfois être floue.

Géneviève Fraisse le démontre bien dans son ouvrage Du consentement :

« Donner son consentement peut se dire ou s’interpréter, s’écrire ou se faire comprendre. Le consentement semble un mot simple, une notion transparente, une belle abstraction de la volonté humaine ; il est pourtant obscur et épais comme l’ombre et la chair de tout individu singulier »[2].

Dans le cadre d’une relation sexuelle, le consentement peut être retiré à tout moment :

« Dès qu'une personne exprime son refus par des paroles ou des gestes, le partenaire doit cesser immédiatement l'activité sexuelle en question »[3].

Juridiquement, le consentement peut revêtir différentes formes : contractuel[4], médical[5] ou encore pénal. Toutefois, au sein du Code pénal, le concept de consentement n’est pas défini. Une présomption de consentement tacite à l’acte sexuel existe et s’efface uniquement lorsqu’il y a violence, contrainte, menace ou surprise. Le Code pénal sanctionne alors le viol, compris comme un acte de pénétration buccale ou génitale lorsqu’il est exécuté à l’encontre de la volonté de la victime.

Évolution de la notion de consentement sexuel

Si le consentement sexuel est une notion récente dans l’histoire, c’est parce qu’il est lié à l’évolution de la condition féminine, de son assujettissement à son émancipation. Dès lors, le "lien d’interdépendance entre l’ordre familial et politique" implique que le seul moyen de bouleverser l’un est de transformer l’autre[6]. Pour cette raison, la mutation du système familial et politique permet une prise en compte progressive du consentement féminin dans son ensemble, tant en ce qui concerne le consentement marital que sexuel.

Pendant l'antiquité

Le contexte patriarcal[7] implique à cette époque que le seul consentement pris en compte est celui du père. La figure du pater familias, plus précisément, a pour conséquence que les relations sont régies tant juridiquement que socialement par une ascendance masculine. Le père de famille décide pour ses enfants alieni iuris, c’est-à-dire, ceux qui sont sous sa puissance[8]. Le consentement féminin s’efface sous celui du père dans la mesure où il est celui qui autorise une union.

Passant de l’autorité de son père à celui de son mari, notamment par le processus juridique de la manus, la femme est considérée comme un bien mobilier dont la possession change de mains. Gaius, dans les Institutes, explique ce transfert de puissance[9]. Dès lors, le consentement sexuel n’est pas pris en compte entre époux.

Toutefois, en dehors des unions, le viol peut être qualifié. Le terme « stuprum » désigne un acte sexuel non consenti et donc illicite[10]. Il sera, à compter de la République, assimilé à un viol. Pour autant, afin de le qualifier, la violence commise par l’agresseur est primordial. Celle-ci vicie le consentement. Autrement dit, sans violence, il est considéré que la femme a consentie au rapport sexuel[11].

Le consentement féminin demeure relatif dans la mesure où il est conditionné. D’autant plus que toute personne impliquée dans l’accomplissement d’un viol, y compris la victime, est punie conformément au De raptu virginum vel viduarumn[12] de Constantin[13]. Dès l’Antiquité, l’idée qu’une femme puisse être responsable de ce qu’on lui inflige se propage. Cependant, Justinien dans le De raptu virginum, seu viduarum, necnon sanctimonialum, rend irresponsable la victime[14]. Il envisage le viol avec enlèvement comme une atteinte au mariage et à l’absence d’autorisation des parents.

En somme, il n’existe aucune considération réelle envers le défaut de consentement sexuel de la victime et les conséquences que ce crime pourrait avoir tant moralement que physiquement s’effacent au profit de conséquences pécuniaires.

Pendant le Moyen-Âge

Le consentement sexuel se confond encore avec le consentement marital au sein du couple à cette époque. Notamment, le rapt de séduction et le rapt avec violence sont perçus avant tout comme une violation du consentement des parents[15].

Par exemple, la littérature courtoise offre une illustration de la considération du consentement féminin, « proche de celle qu’on retrouve dans les textes juridiques médiévaux »[16]. Le Roman de Renart met en scène le viol de Hersent, une louve. Celle-ci se retrouve coincée dans un terrier, devant son mari, Ysengrin, qui assiste au crime. Le récit met l’accent sur le déshonneur que le viol cause au mari en entachant le nom voire la lignée de la famille[17]. En outre, l’acte sexuel non consenti semble être la plus haute forme d’irrespect envers l’institution du mariage dans la mesure où les relations sexuelles doivent avoir une finalité procréative[18]. Enfin, il est reproché à la femme de ne pas avoir eu un comportement irréprochable, la rendant tout aussi coupable que l’agresseur lui-même[19].

Pour autant, les textes de droit classique condamnent sévèrement le viol même s’il est peu poursuivi par les juges. Il semblerait que ce crime représente 3% des affaires des juridictions laïques[20].

A l'époque moderne

La question du consentement sexuel reste ignorée. Au sein du couple, l’absence de prise en compte du consentement sexuel persiste avec l’idée que « celle qui s’est déjà délibérément livrée ne saurait être que consentante ».

Toutefois, les juristes s’interrogent progressivement sur les critères constitutifs d’un viol, jusqu’ici restés en suspens. Au sein de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, l’article « Viol » apporte une définition[21]. Ce crime doit avoir lieu sur une personne féminine, commis avec violence, malgré la résistance de la victime. Si l’article ne parle pas de consentement, il est affirmé que le niveau de résistance de la victime conditionne le sérieux de la plainte[22]. La femme disposerait de toutes les capacités pour se débattre et repousser son agresseur, quitte à risquer sa vie. Ainsi, une femme qui ne résisterait pas suffisamment serait presque responsable qu’un homme l’ait violé.

Les débats se tournent davantage vers l’attitude de la victime une fois l’acte commis. Le consentement donné avant ou pendant l’acte est considéré uniquement si une résistance a pu être prouvée.

A l’exception de Daniel Jousse, personne ne place la volonté féminine au sein de la définition du viol[23]. Celui-ci estime qu’il s’agit d’une condition essentielle. Si le terme de « consentement » n’apparaît pas encore, l’accord à l’acte sexuel figure et constitue une avancée dans l’histoire du consentement féminin.

Une reconnaissance progressive du consentement sexuel à l'époque contemporaine

A compter de 1810, le viol est intégré au sein du Code pénal, à l'article 331, sans pour autant définir ce crime. La notion de consentement sexuelle est donc totalement absente. Les conditions pour qualifier un acte de viol sont: une pénétration vaginale, sur une personne de sexe féminin, en ayant exercé une résistance suffisante, avec présence de témoins.

De plus, jusqu’en 1839, le devoir conjugal[24], entendu ici comme l'existence de relations sexuelles induites par le lien marital, s’opposait frontalement à la qualification d’un viol conjugal. Un attentat à la pudeur pouvait seulement être caractérisée dans cette situation. La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 21 novembre 1839[25], estime que le devoir n’implique pas l’absence de protection juridique de la femme qui se verrait abuser. En l'espèce, une épouse porte plainte contre son mari après s'être enfuie du domicile conjugal, trois jours après son mariage[26].

Pour la première fois, une violence morale est reconnue, démontrant que le défaut de consentement est assimilé progressivement comme une notion extensible. Cela vient étendre donc le principe de l'article 331 du Code pénal de 1810.

De même, si la violence vicie le consentement depuis l’Antiquité, la Cour de cassation estime, dans un arrêt du 25 juin 1857[27], que l’erreur sur la personne a le même effet. Auparavant, avec l'arrêt du 13 octobre 1828, la Cour avait considéré que « c’est la force qui constitue le viol, c’est-à-dire la violence ; l’erreur ainsi que le défaut de consentement n’a pas été accompagné de violence »[28]. Désormais, l’usurpation permet de caractériser un viol. L’idée qu’un acte sexuel illicite entraîne des conséquences physiques et morales prend racine au XIXe siècle.

« Le crime de viol n'étant défini par la loi, il appartient au juge de rechercher et constater les éléments constitutifs de ce crime [...] ; Attendu que ce crime consiste dans le fait d'abuser d'une personne contre sa volonté, soit que le défaut de consentement résulte d'une violence physique ou morale exercée à son égard; soit qu'il réside dans tout autre moyen de contrainte ou de surprise, pour atteindre, en dehors de la volonté de la victime, le but que se propose l'auteur de l'action »[29].

La notion de consentement semble être directement liée aux violences de genre. Comme démontrées par des études féministes[30] depuis les années 1970, celles-ci sont systémiques. Les enjeux qui découlent de ces questions nous montrent le rôle crucial du statut social et des droits des femmes.

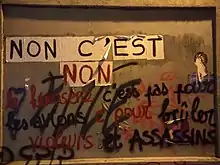

Pour autant, il faut attendre l’affaire du 23 août 1978, Tonglet-Castellano, défendu par Gisèle Halimi pour que l’absence de consentement soit médiatisée. Dans cette affaire, les deux femmes victimes devaient prouver, à plusieurs reprises, le défaut de consentement. Leur résistance est examinée, au même titre que leur niveau d’instruction ou encore leurs aptitudes dans leur profession. Après avoir exprimé leur refus verbalement, s’être armées d’un marteau pour menacer les trois agresseurs, avoir tenté une phase de diplomatie dissuasive pendant plusieurs heures, elles cèdent par épuisement. On leur reproche donc, finalement, d’avoir consenti. L’expression « céder n’est pas consentir » est clamée à l’issue de ce procès.

Gisèle Halimi affirme en ce sens que : « Les plaignantes deviennent des accusées et elles doivent prouver qu’elles n’ont pas consenti »[31].

Cette affaire sordide a abouti sur la promulgation de la loi du 23 décembre 1980 qui élargit le viol à toutes formes de pénétration sexuelle, réprimé par quinze ans de réclusion criminelle, contrairement à cinq ans auparavant[32]. Un viol peut s'exercer tant par contrainte que par surprise. En 1992, l'acte est également qualifié en cas de menace. Pour autant, l'élément moral, compris comme la volonté de commettre un acte sexuel en ayant conscience que la victime n'y consentait pas, ne figure pas de manière explicite.

Conditions du consentement

En général, l'âge, l'état psychologique et physique et les conditions dans lesquelles les interactions se déroulent sont à considérer pour s'assurer de la validité du consentement sexuel.

Âge

L'âge auquel un enfant peut légalement donner son consentement à des activités sexuelles varie selon les législations.

État psychologique ou physique

Certaines déficiences mentales rendent inaptes à consentir à une activité sexuelle[33].

La personne qui donne son consentement doit être en état de le faire, de façon libre et éclairée ; « si une personne est inconsciente, trop ivre ou droguée (notamment en situation de « soumission chimique » par une « drogue du viol »), elle n'est alors pas en mesure d'accepter consciemment de participer à une activité sexuelle »[33]. Si la personne devient inconsciente pendant l'activité sexuelle, le consentement n'est plus valide[33]. Une personne inconsciente ne peut donner un consentement.

Violence, menaces, et craintes

La personne qui donne son consentement ne doit pas le faire sous la crainte ou se sentant menacée de représailles, si elle refuse. Le consentement ne peut être obtenu par l'usage de force physique, ou en contraignant la personne, pour qu'elle dise consentir.

Insister pour avoir une activité sexuelle peut être considéré comme une pression exercée sur la personne pour qu'elle donne son consentement. Il faut faire la nuance entre le flirt et la stimulation sexuelle pouvant mener au désir d'avoir une activité sexuelle, et le fait de faire pression sur une personne[34].

Chaque acte sexuel doit être consenti

Une personne peut consentir à avoir une activité sexuelle donnée, mais cela n'implique pas qu'elle accepte implicitement toutes les pratiques sexuelles possibles : « On peut consentir à un baiser, et ne pas consentir à autre chose, par exemple »[35].

Formes de consentement

Pour Muehlenhard et. al. (2016), le consentement est d'abord un sentiment personnel d'être d'accord pour avoir une activité sexuelle. Ce consentement interne doit ensuite être communiqué à autrui. Enfin, ces informations sont interprétées par la personne en face, qui en déduit que le consentement a été donné[36]. Le consentement sexuel peut être donné de plusieurs manières, verbalement ou non verbalement, de façon directe ou indirecte[36].

Au Canada, le simple fait de ne rien dire n'équivaut pas à un consentement ; le consentement sexuel doit être exprimé d'une façon ou d'une autre[35]. En général, la législation n'impose pas que le consentement sexuel soit exprimé d'une façon précise ; il n'a pas besoin d'être écrit ou donné verbalement, mais il doit être clairement exprimé[37]. Ainsi, il n'est pas nécessaire, de résister physiquement pour ne pas consentir à une activité sexuelle : l'absence d'accord suffit, que ce soit en parole ou en gestes[37].

Législations

Pour qu'un consentement soit valide, la personne qui le donne doit pouvoir faire et exprimer un choix libre et éclairé [37].

Au niveau européen, cette notion de consentement est prévue dans la Convention d'Istanbul, qui donne une interprétation similaire : « Le consentement doit être donné volontairement comme résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnantes ».

Canada

Plusieurs dispositions du Code criminel canadien traitent de la notion de consentement (art. 150.1(1), 153.1(2), 265(3), 273.1 et 273.2)[38].

France

Contrairement à ses obligations après la ratification de la Convention d'Istanbul, le France ne respecte pas ses engagements internationaux[39].

En effet, la loi française ne définit pas le consentement sexuel, cette notion est d'ailleurs absente du code pénal, même si elle constamment invoquée dans les jugements[40]. Les agressions sexuelles ou les viols sont caractérisés en droit uniquement par l'existence de violence, contrainte, menace ou surprise. Encore faut-il toutefois, que l'accusé ait eu conscience de son agression. Ainsi, en première instance, dans l'affaire Darmanin où celui-ci consent à aider Sophie Patterson, une ancienne militante de l'UMP en échange de relations sexuelles, le juge d'instruction écrit : « Le défaut de consentement ne suffit pas à caractériser le viol. Encore faut-il que le mis en cause ait eu conscience d'imposer un acte sexuel par violence, menace, contrainte ou surprise »[41].

Cependant des juristes et associations demandent l'inscription de ce terme de consentement dans la loi, à défaut d'une révision de la notion de contrainte, pour pouvoir mieux traiter les affaires judiciaires d'agressions sexuelles[40].

Concernant les mineurs, la loi française ne définit donc pas directement un âge du consentement sexuel. Celui-ci se déduit de la jurisprudence pour les relations sexuelles entre mineurs de 15 ans. Celle-ci a été amenée à reconnaitre l'existence de consentement dans le cas d'un enfant de cinq ans. Pour les relations sexuelles entre un adulte et un mineur, dans les cas où le mineur a moins de 15 ans, ou que la différence d'âge est de plus de cinq ans, ou que le mineur a moins de 18 ans si c'est un inceste, la loi caractérise depuis 2021 cette relation d'agression sexuelle, voir de viol[42] - [43].

Avant 2021, les relations sexuelles entre un adulte et un mineur de 15 ans étaient qualifiés d'atteinte sexuelle sur mineur, mais pas forcément d'agression sexuelle, car il fallait pour cela prouver que l'acte était la conséquence d'une coercition. C'est ainsi qu'en 2017, un homme (âgé de 22 ans au moment des faits, en août 2009), accusé du viol d'une fille de 11 ans, est acquitté par la cour d'assises de Seine-et-Marne, cette dernière ayant considéré qu'il s'agissait d'une relation consentie[44]. Quelques semaines auparavant, le parquet de Pontoise poursuit non pour viol mais pour atteinte sexuelle un homme de 28 ans qui a une relation sexuelle avec une enfant (elle aussi), âgée de 11 ans, l'enquête ayant conclu qu'il n'y avait pas eu de contrainte physique sur la mineure et que la relation était consentie[45]. Ces deux décisions qui ont suscité de vives polémiques et contestations, interviennent alors que le gouvernement envisageait, un temps, de légiférer sur l'établissement d'un seuil de non-consentement sexuel (en dessous duquel un enfant serait systématiquement considéré comme non consentant à l'acte sexuel), pour finalement renoncer au grand dam des associations, après que le Conseil d’État a formulé des réserves sur le texte[46] - [47].

De plus, aussi bien en ce qui concerne les agressions sexuelles que les viols, l'absence de consentement se déduit juridiquement uniquement de la preuve de « violence, contrainte, menace ou surprise ». Autrement dit, il est nécessaire d'apporter la preuve de l'un de ces éléments et d'un manque de consentement manifeste et constant. Un simple refus n'est pas suffisant, et la Cour de Cassation est très attachée à ces éléments. Elle a ainsi cassé la décision d'une Cour d'appel qui avait jugé un homme coupable d'agression sexuelle, dans une affaire où la plaignante, après avoir subi des violences, avait fini par céder. Face aux motifs de la Cour d'appel selon lesquels « le délit d’agression sexuelle est bien constitué en tous ses éléments puisque le prévenu ayant employé à l’égard de sa victime des violences physiques (…) ne pouvait pas ne pas se rendre compte que sa partenaire n’était pas tout à fait consentante. » la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé l’arrêt en jugeant « qu’en se prononçant ainsi, alors que l’absence totale de consentement de la victime, élément constitutif de l’agression sexuelle, doit être caractérisée pour que l’infraction soit constituée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » « Sans s’interroger sur la validité d’un éventuel (moment de) consentement donné après des actes de violence qui sont pourtant cités explicitement. » comme l'analyse l'auteure de l'article rapportant ce cas[48].

Un autre cas s'est soldé par un classement sans suite, les policiers chargés d'enquêter, devant un homme déclarant « Elle aurait été vraiment claire, je ne l’aurais pas fait mais elle a dit non je ne veux pas » concluent que « L’enquête effectuée n’a pas permis de découvrir d’éléments probants susceptibles de démontrer que le mis en cause aurait pu percevoir le refus d’une relation sexuelle de la part de la victime, rendant ainsi la démonstration d’un viol impossible, chacune des deux auditions des protagonistes laissant subsister un doute sérieux sur l’opposition ferme de la victime »[49].

Les débats sont relancés à l'occasion de l'affaire Duhamel. La loi du 21 avril 2021 fixe un âge de 15 ans en dessous duquel il ne peut y avoir consentement avec un adulte à partir du moment où la différence d'âge dépasse cinq ans (clause dite "Roméo et Juliette"). Cet âge passe à 18 ans en cas d'inceste[50]. Il s'agit d'un âge de « non-consentement » vis-à-vis d'adultes, qui ne s'oppose pas à ce qu'un mineur plus jeune que cet âge ait des relations librement consenties avec un autre mineur[51].

Le juriste Delors Germain précise qu'en droit pénal français (depuis 2021 et pour les relations entre adultes et mineurs), « le principe qui préside […] est celui de l'indifférence au consentement de la victime »[42].

Suisse

En Suisse, la notion de consentement n'est pas prévue par la loi, et n'intervient qu'à la marge et sous l'angle indirect de l'examen des intentions des auteurs de viol, si la contrainte a pu être préalablement prouvée[52].

En 2021, dans une affaire de réduction de la peine infligée à l'auteur d'un viol, la Présidente de la Cour d'appel a motivé oralement sa décision par l'attitude supposée ambiguë de la victime qui avait accepté de se faire raccompagner devant chez elle, et aurait ainsi « joué avec le feu » (l'autre motif avancé étant la faible durée du viol)[53]. Cette affaire intervenant alors que le droit pénal sur le viol était en en cours de révision, a provoqué une intense polémique[54].

Belgique

En Belgique, la majorité sexuelle est fixée à 16 ans, c'est-à-dire qu'à partir de cet âge, un mineur peut avoir légalement des relations sexuelles et est présumé y consentir. Jusqu'à la réforme du code pénal en mars 2022, selon l'article 375 du Code pénal, avoir des relations sexuelles avec une personne de moins de 14 ans est présumé constituer un viol, qu’il y ait ou non consentement ; entre 14 et 16 ans, il existe un flou juridique, et si la victime est consentante, on ne parle plus de viol, mais d’attentat à la pudeur[55]. À compter de mars 2022, toute relation sexuelle d’un majeur avec un jeune entre 14 et 16 ans est au plan légal considérée comme un viol, sauf si l’écart d’âge entre les deux jeunes n’est pas supérieur à trois ans, et l'absence de consentement en dessous de 14 ans est irréfragable, tout comme l'absence de consentement en dessous de 16 ans s'il y a plus de trois ans d'écart entre les partenaires, ce qui fait peser le risque de condamnations automatiques à la demande des parents pour des relations entre des adolescents de 15 et 19 ans par exemple. La loi précise que le consentement ne saurait être par défaut, et que l'absence de réaction ne vaut pas consentement[56].

Espagne

L'âge minimum pour le consentement sexuel en Espagne est de 13 ans, un des plus bas d'Europe (après le Vatican, qui est de 12 ans)[57].

Le 26 mai 2022, la loi de garantie intégrale de la liberté sexuelle est adoptée par le congrès des députés espagnols. Elle place le consentement au cœur de la définition d'une relation sexuelle : en l'absence d'un consentement libre et explicite, la relation sexuelle est considérée comme un viol[58]. Surnommée « loi du seulement un oui est un oui », cette loi portée par les mouvements féministes et la ministre de l'Égalité, Irene Montero, marque un changement de paradigme important et fait de l'Espagne l'un des pays d'Europe ayant la législation la plus avancée en la matière[59].

Références

- C. Leguil, Céder n’est pas consentir : une approche clinique et politique du consentement, Presses universitaires de France, Paris, 2021, p. 35.

- G. Fraisse, Du consentement, Paris, Seuil, 2017, p. 16.

- « [:fr]Le consentement[:en]Consent[:es]El consentimiento sexual[:] », sur Agression Estrie CALACS (consulté le )

- L’article 1128 du Code civil pose trois conditions de validité du contrat, dont le consentement des parties.

- L’article 16-3 du Code civil se réfère à la nécessité d’obtenir un consentement libre et éclairé du patient.

- A. Burguiere, « La famille comme enjeux politique (de la Révolution au Code civil) », Droit et société, 1990, n° 14, p. 26.

- G. Fraisse, Du consentement, op. cit., p. 23.

- F. Bernard, Etude historique et critique sur le consentement des ascendants au mariage, Thèse, Droit, Université de Paris, 1899, p. 14.

- "Institutes de Gaius" in DUBOIS E., Institutes de Gaius. 6e édition (1re française) d'après l'"Apographum" de Studemun, Paris, Marescq,1881 p. 66.

- N. Papakonstantinou, « Le raptus saisi par le droit… », Clio. Femmes, Genre, Histoire, n° 52, 2020, p. 25.

- N. Papakonstantinou, « Le raptus saisi par le droit… », op. cit., p. 26.

- « De raptu virginum, seu viduarum, necnon sanctimonialum » in TISSORT P.-A., Les douze livres du code de l’empereur Justinien, Metz, Lamort, t. IV, 1807, p. 47.

- M. Bernard, Histoire du consentement: du silence des siècles à l'âge de la rupture, Paris, Arkhé, p. 23.

- M. Bernard, Histoire du consentement, op. cit., p. 23.

- L. Duguit, "Etude historique sur le rapt de séduction", Nouvelle revue historique de droit français et étranger, Vol 10, 1886, p. 587-589.

- N. Garnier, « Le viol d’Hersent : transgression sexuelle, transgression romanesque », op. cit., p. 110.

- N. Garnier, « Le viol d’Hersent : transgression sexuelle, transgression romanesque », Questes, n° 37, 2018, p. 111.

- M. Soria-Eres, « Violences sexuelles à la fin du Moyen Âge : des femmes à l’épreuve de leur conjugalité ? », Dialogue, n° 208, 2015, p. 58.

- R. Dietmar, « Le motif du viol dans la littérature de la France médiévale entre norme courtoise et réalité courtoise », Cahiers de civilisation médiévale, 31e année (n°123), Juillet-septembre 1988. p. 264

- M. Bernard, Histoire du consentement, op. cit., p. 51.

- D. Diderot, Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Paris, Briasson, t. XVII, 1751, p. 310.

- Voir J.-J. ROUSSEAU, Emile ou de l’Education, Garnier, Paros, 1762, p. 448 : « la nature a pourvu le plus faible d’autant de force qu’il en faut pour résister quand il lui plaît ».

- G. Vigarello, Histoire du viol XVI-XXe siècle, Paris, Seuil, 1998, p. 24.

- Voir en ce sens l’article 212 et 213 du Code civil de 1804.

- Cour de Cassation, chambre criminelle, 21 novembre 1839, in LEDRU-ROLLIN A., Journal du palais : présentant la jurisprudence de la Cour de cassation, de la cour d’appel de Paris et des départements, Paris, Guiraudet,1839.

- R. Beauthier, « Le juge et le lit conjugal au XIXe siècle », Corps de femmes, 2002, p. 51.

- Cour de Cassation, chambre criminelle, 25 juin 1857, in CUENOT S., Journal du palais : présentant la jurisprudence de la Cour de cassation, de la cour d’appel de Paris et des départements, Paris, Cosse, 1857.

- Journal de droit criminel, Paris, Tastu, 1829, p. 45.

- Cour de Cassation, chambre criminelle, 25 juin 1857, in CUENOT S., Journal du palais : présentant la jurisprudence de la Cour de cassation, de la cour d’appel de Paris et des départements, Paris, Cosse, 1857

- S. Brownmiller, Against our will: Men, Women and Rape, Fawcett Books, New York, 1993.

- G. Halimi, Viol : le procès d’Aix, Paris, Gallimard, 1978, p. 319.

- Voir l’article 331 du code pénal : « Quiconque aura commis le crime de viol, ou tenté, sera coupable de tout autre attentat à la pudeur contre des individus de l’un ou de l’autre sexe sera puni de réclusion ».

- Educaloi. Le consentement sexuel non valide En ligne

- La Presse. Sylvia Galipeau. Qu'est-ce que le consentement? 2016 En ligne

- Radio-Canada. Pour consentir à une relation sexuelle, il faut dire oui… et le redire. 2014 En ligne

- (en) Lindsay M. Orchowski et Alan Berkowitz, Engaging Boys and Men in Sexual Assault Prevention: Theory, Research, and Practice, Academic Press, (ISBN 978-0-12-819288-7, lire en ligne), p. 212

- « Éducaloi. Le consentement sexuel ».

- Institut national de santé publique du Québec. Dispositions du Code criminel en matière d’agression sexuelle En ligne

- « La lutte contre les violences faites aux femmes en France est insuffisante au regard de la Convention d’Istanbul - Convention - Traité - Acte | Dalloz Actualité », sur www.dalloz-actualite.fr (consulté le )

- Alexandra Pichard, « Affaire du «Viol du 36»: la notion de consentement, omniprésente au tribunal et absente du code pénal »

, sur Libération, (consulté le )

, sur Libération, (consulté le ) - « Plainte pour viol contre Darmanin : un juge ordonne un non-lieu », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )

- Pierre Verdrager, L'enfant interdit - 2e éd.: De la défense de la pédophilie à la lutte contre la pédocriminalité, Armand Colin, (ISBN 978-2-200-63306-6, lire en ligne)

- « Les députés instaurent un seuil de non-consentement sexuel des mineurs de moins de 15 ans », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )

- https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/justice-proces/l-acquittement-d-un-homme-juge-pour-viol-sur-une-mineure-de-11-ans-fait-polemique_2463480.html / consulté le 26 février 2020.

- https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/droit-et-justice/relation-sexuelle-a-11-ans-le-parquet-ne-poursuit-pas-l-homme-de-28-ans-pour-viol_2395234.html / consulté le 26 février 2020.

- France Info : Culture. Alice Galopin. Affaire Gabriel Matzneff : comment la loi française a-t-elle évolué sur le consentement sexuel des mineurs ? 2019 En ligne

- https://factuel.afp.com/non-lage-du-consentement-sexuel-ne-passe-pas-13-ans-en-france / consulté le 26 février 2020.

- (de) Catherine La Magueresse, « Viol et consentement en droit pénal français. Réflexions à partir du droit pénal Canadien », sur cairn.info, Archives de politique criminelle, (DOI 10.3917/apc.034.0223)

- « Elle aurait été vraiment claire, je ne l'aurais pas fait mais elle a dit non je ne veux pas », sur Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail (consulté le )

- « Loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste », sur Vie publique.fr (consulté le )

- Le JDD, « Violences sexuelles sur mineurs : pourquoi la question d'un âge de consentement a créé la polémique », sur lejdd.fr (consulté le )

- « Le consentement sexuel, c’est quoi? », sur Le Courrier, (consulté le )

- « L’homme condamné dans l’affaire de viol à Bâle sortira bien de prison », Le Temps, (ISSN 1423-3967, lire en ligne, consulté le )

- « La peine réduite d’un violeur à Bâle ravive le débat sur la définition du viol », sur rts.ch, (consulté le )

- « Majorité sexuelle à 14 ans ? Le point de vue de la CODE », sur lacode.be,

- Émilie Pommereau, « Majorité sexuelle et consentement : que dit le nouveau Code pénal ? », sur Alter Echos, (consulté le )

- (en) Melanie Lang et Mike Hartill, Safeguarding, Child Protection and Abuse in Sport: International Perspectives in Research, Policy and Practice, Routledge, (ISBN 978-1-134-11886-1, lire en ligne), p. 70

- « L'Espagne durcit sa législation contre le viol », sur euronews, (consulté le )

- (es) Isabel Valdés, « El Congreso aprueba la ‘ley del solo sí es sí’, que consagra el consentimiento como clave de la libertad sexual », sur El País, (consulté le )

Voir aussi

Bibliographie

- Maëlle Bernard, Histoire du consentement féminin : du silence des siècles à l'âge de la rupture, Paris, Ed. Arkhê, coll. « Homo historicus », , 192 p. (ISBN 978-2-918682-91-2).

- Manon Garcia, La conversation des sexes : philosophie du consentement, Paris, Flammarion, coll. « Climats », , 308 p. (ISBN 978-2-08-024236-5).

- Clotilde Leguil, Céder n'est pas consentir : une approche clinique et politique du consentement, Paris, PUF, , 218 p. (ISBN 978-2-13-082920-1).