Conflit en Casamance

Le conflit en Casamance est un conflit interne au Sénégal, localisé dans la région de Casamance et qui constitue l'un des épisodes marquants de l'histoire du Sénégal indépendant, touchant également le pays limitrophe, la Guinée-Bissau.

| Date |

1982 – 1er Mai 2014 (conflit principal) Depuis 2015 (violence de basse intensité) |

|---|---|

| Issue |

Supported by: |

|

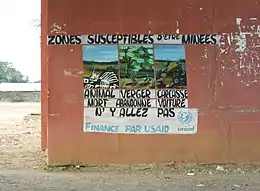

À partir du début des années 1980 et jusqu'en 2005, après le cessez-le-feu, il a opposé les forces rebelles indépendantistes du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC), dirigé par l’Abbé Diamacoune Senghor et les forces armées du Gouvernement du Sénégal, causant la mort de plusieurs centaines de personnes pendant les affrontements, sans parler des nombreuses victimes de mines antipersonnel a posteriori. En 2009, des accrochages ponctuels continuent à se produire, entre armée et « rebelles », mais également entre groupes rivaux[11].

La Casamance, auparavant l'une des régions les plus prospères du pays, a été profondément traumatisée par ces violences. Elle travaille aujourd'hui à sa reconstruction et à la restauration de son image, notamment en tant que destination touristique.

Les origines du conflit

Dès l'indépendance du Sénégal en 1960, les Casamançais — ou du moins une fraction d'entre eux — avaient rêvé de leur propre autonomie et l'ancien président Léopold Sédar Senghor leur avait laissé espérer une telle possibilité au bout de quelques années.

En effet, les habitants de cette région, souvent d'origine diola et le plus souvent animistes, se caractérisent par une identité forte et une grande détermination. Déjà ils avaient rejeté l'esclavage, tant européen qu'africain, et s'étaient rebellés contre les tentatives de mainmise de l'administration coloniale française.

En outre, l'enclave gambienne dans le territoire national leur faisait ressentir avec d'autant plus d'acuité leur position marginale. Isolés, ils se sentaient aussi négligés, ostracisés par les autres populations avec qui elles n'avaient jamais partagé de véritables liens pour la plupart et peu considérés par le pouvoir central.

Enfin, plus arrosée, plus luxuriante que les zones soumises au climat sahélien, la Casamance bénéficiait de terres fertiles, de ressources propres — notamment la riziculture —, à tel point qu'on la désignait parfois comme le « grenier » du Sénégal. En outre le tourisme s'y développait déjà avec succès. Les indépendantistes avaient également le sentiment qu’ils ne bénéficiaient pas suffisamment de la richesse de leur région et que les "nordistes" de Dakar, la capitale, tiraient l'essentiel des bénéfices des produits de la région[12].

Cependant l'indépendance promise tardait à se concrétiser. La résistance s'organisa alors. Le premier incident grave en 1982 mit le feu aux poudres et déclencha un conflit qui allait éprouver la région pendant une vingtaine d'années.

Chronologie des événements

- Le , le Mouvement des forces démocratiques de Casamance, mouvement séparatiste organise une marche pacifique à Ziguinchor vers la Gouvernance. Les manifestants décident alors à leur arrivée de descendre le drapeau sénégalais hissé chez le gouverneur sénégalais en Casamance pour le remplacer par leur drapeau. L’État du Sénégal considérant l'acte comme séditieux ordonne aux forces de l'ordre d'intervenir. La marche fut alors réprimée dans le sang et les forces de l'ordre procédèrent à plusieurs arrestations, dont celle du dirigeant indépendantiste, l'abbé Diamacoune Senghor. C'est ainsi que le MFDC décida de rejoindre le maquis avec un armement rustique constitué de coupe-coupe et de fusils de chasse parfois de fabrication artisanale.

- Entre 1982 et 1990, l’État du Sénégal va procéder à une chasse aux rebelles et l'armée sénégalaise procéda à plusieurs exactions contre les membres supposés du mouvement. Les regroupements de foule à caractère culturel ont parfois été interdits et diabolisés comme des rites de passage de la rébellion. Ce qui va exacerber la crise qui est nettement liée à l'identité.

- En juillet et en août 1990, des affrontements sérieux ont lieu entre l'armée et les séparatistes.

- Le , un accord de cessez-le-feu intervient entre le gouvernement sénégalais et les séparatistes du Mouvement des forces démocratiques de Casamance.

- En 1995, de nouveaux troubles éclatent.

- Le , quatre touristes français disparaissent en Casamance et chaque partie rejette la responsabilité sur l'autre.

- En , l'armée lance une offensive en Basse-Casamance.

- Le s'ouvrent les premiers pourparlers de paix entre les indépendantistes et des représentants de la Commission nationale pour la paix.

- Le , lors des négociations de paix de Banjul, un autre accord de cessez-le-feu est signé entre le gouvernement sénégalais et le MFDC.

- Le , une première rencontre entre le gouvernement et le MFDC est programmée pour le à Ziguinchor.

- Le , le gouvernement et les rebelles se rencontrent pour « finaliser » l’accord de paix signé le .

- Le , un nouveau cessez-le-feu est signé entre le Ministre de l'Intérieur Ousmane Ngom et Diamacoune Senghor et une période relativement calme s'instaure, troublée par quelques attaques sporadiques.

- Les problèmes de santé du dirigeant encouragent des luttes de pouvoir et des affrontements sanglants éclatent à nouveau en avril 2006.

- Sidhi Badji, secrétaire général du MFDC, meurt en 2003. Les négociations pour la paix se poursuivent.

- L'abbé Diamacoune Senghor meurt à Paris le .

- En , des rivalités opposent toujours plusieurs factions du MFDC qui ont gardé le maquis, certains s'étant réfugiés en Gambie.

- Le , six militaires sont tués dans une embuscade près de la frontière avec la Guinée-Bissau[13].

- Le 21 novembre 2011, dix jeunes bûcherons sont capturés et exécutés dans la forêt de Diagnon[14].

- Le 21 janvier 2017, le président gambien Yahya Jammeh est chassé du pouvoir et doit s'exiler. Le MFDC perd un de ses principaux soutiens[15].

- Le 6 janvier 2018, treize jeunes bûcherons sont assassinés dans la forêt de Bofa-Bayotte[16].

- Les 27 et 28 mars 2021, trois des ailes politiques du MFDC (Assaninga, Oukana Tachkone, et le Groupe d'Ousmane Niantang Diatta) se réunissent en conclave afin de se rapprocher et de coopérer. Ils désignent Lamine Coly comme porte-parole commun et établissent un plan d'action en vue de négocier un cessez-le-feu avec l’État du Sénégal[17].

- : L’armée sénégalaise a mené des frappes aériennes et à l’arme lourde contre une base de retranchement de rebelles en Casamance[18].

- En mars 2022 après une préparation d'artillerie une grande offensives est lancée par les forces sénégalaises,l'opération sera baptisée nord bignona 2022 et dans cette offensive on peut constater l'emploi par l'armée sénégalaise d'armes lourdes, de chars de combat, de drones armées, d'avions et d'hélicoptère de combat.

Après le début de l'offensive les troupes sénégalaises ont très rapidement progressé au nord vers la frontière gambienne et au sud vers la frontière guinéenne on note aussi que les troupes sénégalaises ayant mené l'assaut au nord ont été soutenues par les troupes stationnées en Gambie.

Très vite les combats ont pris de l'ampleur et l'armée sénégalaise a obtenu une victoire rapide sur les rebelles démantelant leurs bases et tuant ou capturant les résistants, on note aussi que des pertes sont à constater du cotée sénégalais.

Après cette victoire de l'armée sénégalaise sur les rebelles les chefs rebelles ont pris la fuite et sont actuellement recherchés par l'armée sénégalaise.

Depuis 2005, différents accords de cessez-le-feu ont été tentés mais la région enregistre régulièrement de nouvelles violences liées entre autres, au trafic de drogue et des produits forestiers précieux comme le bois de teck. En par exemple, 14 bûcherons ont été tués dans une brousse du département de Zinguinchor, dans la forêt de Bofa-Bayotte[19].

Notes

- Andrew McGregor, « Is the Curtain Dropping on Africa's Oldest Conflict? Senegal's Offensive in the Casamance », sur Aberfoyle International Security, (consulté le )

- « Senegal: Movement for the Democratic Forces of Casamance (MFDC) rebels declare unilateral truce » Wars in the World », Warsintheworld.com (consulté le )

- Minahan (2002), p. 400–401.

- AFP, « Senegal says troops overrun rebel camps in Casamance region », Africa News, (lire en ligne, consulté le )

- Christophe Châtelot, « Boundaries of Casamance remain blurred after 30 years of conflict », sur The Guardian, (consulté le )

- Minahan (2002), p. 400, 401.

- Minahan (2002), p. 400.

- « THE 2004 TRUCE HAS ENDED », sur Wikileaks, (consulté le )

- « Casamance: no peace after thirty years of war - GuinGuinBali.com » [archive du ], Guinguinbali.com

- Harsch, Ernest, « Peace pact raises hope in Senegal »,

- « Casamance : ni guerre ni paix », Jeune Afrique, no 2549, du 15 au 21 novembre 2009, p. 32-34.

- TV5MONDE, « Histoire - La Casamance, une zone en conflit de longue date ... » (consulté le )

- « Six militaires tués en Casamance par des rebelles présumés », Jeune Afrique, 3 octobre 2009 [lire en ligne].

- « Les Casamançais choqués après le massacre de dix personnes en forêt de Diagnon », sur RFI, (consulté le )

- Benjamin Roger, « Sans Yahya Jammeh, enfin la paix en Casamance ? », sur jeuneafrique.com, (consulté le )

- « 13 jeunes tués en Casamance : sous le choc, le Sénégal s'interroge sur les assaillants », sur La Tribune (consulté le )

- « SudOnLine - Le Portail de Sud Quotidien SENEGAL | Le MFDC prend le cap de son unification au Cap Skiring », sur www.sudonline.sn (consulté le )

- « Sénégal: offensive de l'armée contre les rebelles casamançais », www.rfi.fr, (ISSN 1950-6244, lire en ligne, consulté le ).

- « Massacre en Casamance : que s’est-il passé dans la forêt de Bourofaye ? », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )

Voir aussi

Articles connexes

- Histoire du Sénégal

- Politique au Sénégal

- Forces armées du Sénégal

- Casamance

- Mouvement autonome casamançais

- Guidel Bambadinka, village durement touché par le conflit.

Bibliographie

- (de) Katja Salomon, Instabile Staatlichkeit am Beispiel Senegal : Rebellenkonflikte und die Handlungsautonomie des Staates, Marburg, Tectum-Verlag, 2005, 146 p. (d'après un travail universitaire à l'Université de Marburg, 2004) (ISBN 3-8288-8888-7).

- Amnesty International., Sénégal : la terreur en Casamance, Paris, Éd. francophones d'Amnesty international, , 93 p. (ISBN 978-2-876-66094-6).

- Séverine Awenengo, « À qui appartient la paix ? Résolution du conflit, compétitions et recompositions identitaires en Casamance (Sénégal) », Journal des Anthropologues, 2006, no 104-105, p. 79-108.

- Jean-Marie François Biagui, Trois Manifestes pour la paix en Casamance, 1994, 85 p. (ISBN 2907999257).

- Jean-Marie François Biagui, De l’indépendance de la Casamance en question, 1994, 62 p. (ISBN 2907999273).

- Jean-Marie François Biagui, Pourquoi la Casamance n'est pas indépendante : une introspection prospective, Éditions Clairafrique, Dakar, 2008, 51 p.

- Boucounta Diallo, La crise casamançaise : problématique et voies de solutions, L'Harmattan, Paris, 2009, 153 p. (ISBN 978-2-296-09884-8).

- Moustapha Gueye, Pluralisme et rôle des médias dans les conflits en Afrique de l'ouest dans les années 1990 : Le cas spécifique de la Casamance (Sénégal), Université Paris 2, 2008, 381 p. (thèse de doctorat de Sciences de l'information).

- Jean-Claude Marut, Le conflit de Casamance. Ce que disent les armes, Karthala, Paris, 2010, 420 p. (ISBN 9782811103538).

- Abdourahmane Ndiaye, La Terreur en Casamance. Les convoyeurs d’armes, L’Harmattan, Encres Noires, 1994, 160 p. (ISBN 2-7384-2563-1).

- Nelly Robin, « Le déracinement des populations en Casamance. Un défi pour l'État de droit », Revue européenne des migrations internationales, 2006, vol. 22, no 1, p. 153-181.

- Assane Seck, Sénégal, émergence d'une démocratie moderne (1945-2005) : Un itinéraire politique, Paris, Karthala, 2005, 360 p. (ISBN 2845865058).