Concile d'Agde

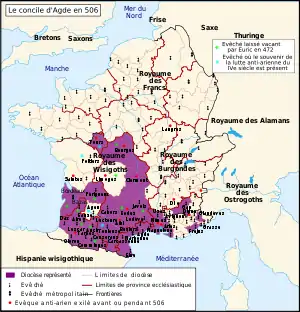

Le concile d’Agde s’est tenu à l'église Saint-André de la ville d’Agde en 506, du temps du règne d'Alaric II qui, de religion arienne, autorisa la réunion de cette assemblée catholique. La ville fut choisie pour sa situation géographique centrale entre les diocèses de Provence et ceux du sud-ouest. Il réunissait 24 évêques catholiques du royaume wisigothique, plus dix délégués de prélats empêchés de se rendre à ce synode. Sous la présidence de l'archevêque d'Arles, saint Césaire, qui en a préparé les travaux et suggéré les décisions, son but était de régler dans le royaume wisigothique le statut disciplinaire et temporel de l'Église orthodoxe. Au moment de se séparer, les pères décidèrent de se réunir de nouveau l’an suivant à Toulouse. À l'issue du concile, 49 canons furent rédigés.

Quelques mesures prises par le Concile

- Il définit le rite selon lequel tout chrétien doit recevoir la communion 3 fois par an, à Pâques, à la Pentecôte et à Noël.

- Le peuple doit recevoir la bénédiction du Saint-Sacrement après l'office du soir (canon XXX). Ce canon demandait de chanter quotidiennement les hymnes à l'office de matines ainsi qu'aux vêpres[1], avant que le règle de saint Benoît ne soit fixé par ce saint vers 530.

- Le dix-septième canon précise certaines modalités concernant l'ordination : « Nul métropolitain ne devra prendre sur lui d'ordonner prêtre ou évêque, quiconque ne sera pas âgé de trente ans, qui est l'âge de l'homme parfait, ni de faire diacre tout sujet n'ayant pas atteint sa vingt-cinquième année... » . Il convient d'indiquer que si cette loi, à l'époque, était en vigueur, certains évêques s'en affranchissaient en dispensant les sujets qui faisaient preuve d'une piété remarquable.

- En pleine période des invasions barbares, le concile veut aussi statuer sur les Juifs pour « empêcher ceux-ci de contaminer les chrétiens », tel est le mot d'ordre de l'Église au VIe siècle. Dès 506, le concile définit dans quelles conditions le baptême doit être administré aux Juifs. Il semble, d'après les délibérations de cette assemblée, que certains Juifs oscillaient entre les deux religions. Une fois baptisés, ils pratiquaient plus ou moins ouvertement la religion ancestrale. Le Concile d'Agde décida en conséquence d'imposer un délai d'attente: « les Juifs qui veulent se rallier à la foi catholique doivent, à l'exemple des catéchumènes, se tenir pendant huit mois sur le seuil de l'église; si, au bout de ce temps, leur foi est reconnue sincère, ils obtiendront la grâce du baptême. Mais si, dans l'intervalle, ils se trouvent en danger de mort, ils pourront être baptisés avant le terme prescrit ». Ce même concile défendit aux chrétiens de manger avec les Juifs : « Tout chrétien, clerc ou laïc, doit s'abstenir de prendre part aux banquets des Juifs ; ces derniers ne mangeant pas des mêmes aliments que les chrétiens, il est indigne et sacrilège que les chrétiens touchent à leur nourriture. Les mets que nous prenons avec la permission de l'apôtre sont jugés immondes par les Juifs. Un chrétien se montre donc l'inférieur d'un Juif s'il s'assujettit à manger des plats que ce dernier lui présente et si, d'autre part, le Juif repousse avec mépris la nourriture en usage » Déjà édictée par le Concile de Vannes, cette interdiction fut visiblement peu respectée puisque d'autres conciles la renouvelèrent à plusieurs reprises (Épône, 517 ; Orléans, 538 et Mâcon, 581). D'après des sources historiques, les évêques eux-mêmes n'obéissaient pas à ces prescriptions. Par ailleurs nombreux étaient ceux qui entretenaient des rapports chaleureux avec les Juifs comme l'atteste ce témoignage à propos de Cautinus, évêque de Clermont entre 551 et 571 : « Avec les Juifs à l'influence desquels il se soumettait, il était en termes familiers, non pour leur conversion, ce qui, en bon pasteur, eut dû être son souci, mais pour leur acheter des objets précieux. On le flattait facilement et ils lui prodiguaient une grossière adulation. Ils lui vendaient alors les choses à un prix plus élevé que leur valeur réelle » (Grégoire de Tours, Histoire des Francs, Denoël, 1974).

- Dans le même concile on ordonna de fustiger les moines indociles et les clercs coupables d'ivrognerie (Can. XXXVIII)

- Le concile s'inscrit aussi dans la lignée des règles des précédents conciles qui ont légiféré dans le domaine de la vie consacrée féminine. Alors que les conciles régionaux de Gaule ont déjà abrogé le diaconat féminin (Nîmes 394-396, Orange 441), le Concile d'Agde, interdit aussi de donner le voile aux moniales avant l'âge de quarante ans. Selon le concile de Chalcédoine (451), avant cet âge on ne pouvait ordonner les diaconesses. De même, le concile définit les futures règles de clôture : « Les monastères de femmes seront situés à une bonne distance des monastères de moines, tant à cause des embûches du diable qu'en raison des médisances des gens. »

- Dans le canon XX du concile, on défend aux clercs de porter des habits « qui ne convenaient point à leur état, c'est-à-dire qu'ils commençaient dès lors à s'écarter des rêgles de la modestie et de la bienséance »

- Dans le canon 42 on condamne et on exclut les « clercs et laïcs qui jouent les augures » . On condamne également celui qui, clerc ou laïc, les consulte. « L'Église le tiendra pour étranger ».

- Le concile confirme aussi le précepte dominical (canon 47). C’est-à-dire que devant la tiédeur ou la négligence de certains il a dû expliciter le devoir des fidèles de participer à la messe dominicale. Ainsi, le concile d'Agde est l'une des assemblées qui va l'inscrire dans le droit canon. Ces décrets de Conciles particuliers, comme une chose tout à fait évidente, ont abouti à une coutume universelle à caractère d'obligation.

- De même le concile d'Agde a confirmé la pratique de la tonsure (canon 20) en insistant surtout sur la nécessité d'une coiffure « modeste » pour les clercs. Cette coutume ecclésiastique restera en vigueur jusqu'en 1972 (réforme des ordres mineurs, Ministeria quaedam de Paul VI).

Participants

- Clarus d'Eauze (Saint Clair), évêque métropolitain de Novempopulanie.

- Galactoire, évêque de Lescar[2]

- saint Grat d'Oloron[2]

- Gratien de Dax[2]

- Glycerius (Lizier de Couserans)

Notes et références

- Théodore Nisard, Etudes sur la Restauration du Chant Gregorien au XIXe Siecle (etc.), , 544 p. (lire en ligne), p. 79.

- Site Nominis