Col d'Izoard

Le col d'Izoard, ou col de l'Izoard[2], est situé dans les Hautes-Alpes, au nord-ouest du massif du Queyras, à une altitude de 2 362 m. Il relie Briançon, au nord-ouest, à Château-Ville-Vieille, au sud-est. La route D 902 qui le franchit est fermée à la circulation automobile de novembre à mai-juin entre les hameaux de Brunissard sur la commune d'Arvieux, et Le Laus sur la commune de Cervières.

| Col d'Izoard | ||||

| ||||

| Altitude | 2 362 m[1] | |||

|---|---|---|---|---|

| Massif | Massif du Queyras (Alpes) | |||

| Coordonnées | 44° 49′ 11″ nord, 6° 44′ 07″ est[1] | |||

| Pays | ||||

| Vallée | Queyras (sud) | Briançonnais (nord) | ||

| Ascension depuis | Château-Ville-Vieille | Briançon | ||

| Déclivité moy. | 6,9 % | 6 % | ||

| Déclivité max. | 11,3 % | 9,2 % | ||

| Kilométrage | 15,9 km | 19,1 km | ||

| Accès | D 902 | D 902 | ||

| Fermeture hivernale | octobre-juin | |||

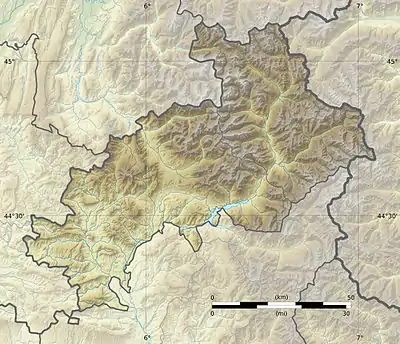

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Hautes-Alpes

| ||||

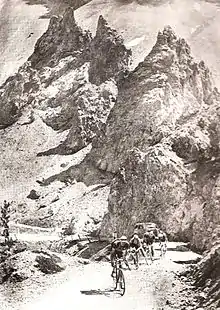

Il est fréquemment emprunté par le Tour de France cycliste et est réputé pour le lieu appelé Casse déserte[3] sur le versant méridional. Il s'agit d'une zone extrêmement rocailleuse (pitons de cargneules), que certains décrivent comme lunaire.

Toponymie

L'étymologie de l'oronyme Izoard est discutée (grammatici certant). Ce toponyme est peut-être un nom de personne d'origine germanique, Isoward, composé de isan, « fer », et ward, « gardien », un nom de guerrier[4].

Géologie

Cet environnement minéral très atypique résulte de la nature des roches présentes : des cargneules. Au cours de la formation des Alpes, les couches calcaires reposant au fond de la Téthys et datant du Trias (250 millions d'années) et du Crétacé (140 millions d'années) se sont inversées. En glissant l'une sur l'autre il y a 40 millions d'années, les calcaires ont été broyés donnant naissance à ces roches peu compactées et friables. Les eaux riches en sulfate ont ensuite dissous les calcaires triasiques et les ions en solution ont précipité pour former un ciment qui consolide ces roches. Au niveau du site de la Casse déserte, un cirque quasiment lunaire aux pentes nues et désolées, montre un relief ruiniforme constitué de pinacles cargneulo-dolomitiques, cheminées pierreuses à 2 220 m d’altitude qui émergent de longs éboulis cryoclastiques faits de débris dolomitiques bien calibrés (ce calibre étant donné par la maille du système de diaclases)[5]. Cette accumulation de cargneules y est découpée en paquets sans doute en partie glissés que séparent des ravins noyés par les éboulis descendant de la crête de Coste Belle. Ces pentes d'éboulis sont appelés « casses » dans les Alpes[6].

Le col de l'Izoard est caractérisé par la présence d'éboulis et de crêtes rocheuses qui résultent de l'érosion différentielle affectant les roches.

Histoire

La route a été construite en 1893-1897 par le général baron Berge[7] ; un mémorial est élevé en sa mémoire au col en 1934. Au sommet, il est possible de profiter d'un relais cyclotouristique et de visiter le musée ouvert en juillet 1989 et géré par le parc naturel régional du Queyras[8].

Activités

Le col, fréquemment franchi par le Tour de France, est aussi depuis 1990 sur le tracé du triathlon de l'Embrunman, qui lui doit en partie d'être considéré comme un des plus durs au monde.

Profil

L’ascension du col d’Izoard par le versant nord totalise 19,1 km à 6 % à partir du rond-point du Queyras (1 208 m) à Briançon. Les pourcentages des trois premiers kilomètres à travers le quartier de Fontchristiane, sont proches de 6 %. Mais ils sont suivis d’un replat et d'une courte descente[9]. La route grimpe ensuite, à partir de Terre Rouge, jusqu’à Cervières, village atteint après environ 9 km d'ascension. Pour encore deux kilomètres, la pente oscille entre 5 et 8 %. La pente, à partir du Laus, au km 11,4, vers 1 745 m d'altitude[10], est nettement plus difficile. Les derniers kilomètres, sur une route en lacets dans une forêt de mélèzes[11], présentent fréquemment des pourcentages voisins de 8 %[9] (avec rampe maximum à 11 %). Ce n’est qu’à partir du refuge Napoléon (2 282 m) — où la pente faiblit un peu —, à un kilomètre du sommet que l’on sort de la forêt pour rentrer dans le décor rocailleux typique du col d’Izoard.

Plus bas le refuge Napoléon et les derniers kilomètres de l'ascension par le versant nord.

Plus bas le refuge Napoléon et les derniers kilomètres de l'ascension par le versant nord.

Le versant sud, depuis Guillestre, est considéré comme le plus mythique et totalise 31,6 km à 4,4 % à partir du rond-point au carrefour des routes D 902A et D 86 (971 m). Ce n'est qu'après 1,5 km que la route quitte Guillestre, au rond-point face à la gendarmerie (1 054 m). Mais les 17,4 premiers kilomètres qui suivent la rivière du Guil présentent peu de difficultés[12] si ce n’est une épingle à 5 % au niveau d’un monument aux morts des deux guerres mondiales, au km 16,7, peu avant la jonction de la D 902 et de la D 947. À partir de ce carrefour (1 355 m)[13] où on aperçoit Château-Queyras, il reste 14,1 km à 7,1 % nettement plus difficiles. Après avoir passé Arvieux (1 547 m face à une chapelle) et 3,7 km de route depuis le carrefour précédent, la montée devient rectiligne avec quelques portions difficiles comme une ligne droite à 8 % à La Chalp puis une autre à 10 % dans la traversée du hameau de Brunissard, l’un des passages les plus raides de ce col[12]. À la sortie de Brunissard, la route grimpe ensuite en lacets dans une forêt de conifères comme sur l’autre versant, sur environ quatre kilomètres, avec quelques points de vue sur la vallée. Les pentes de ce secteur forestier avoisinent les 9 % avec quelques passages frôlant les 11 %. C’est alors que se présente la Casse déserte. À partir de ce lieu, les cyclistes sont souvent exposés au vent[12], à cause de l’absence de végétation. C’est à la sortie de la Casse déserte, après une courte descente[9], que se situe la stèle dédiée à Louison Bobet et Fausto Coppi, dont les plaques sont apposées sur un rocher monolithique. Cette stèle rappelle que, de 1949 à 1954, Coppi a franchi en tête le col à deux reprises. En 1953, Coppi, qui ne participe pas au tour de France (le président de la Fédération sportive de cyclisme italien ayant refusé son chantage de choisir lui-même ses équipiers), est posté à la Casse déserte et, en voyant Bobet passer, se tourne vers sa compagne, la « Dame blanche » et s'exclame « Il est beau Louison », le champion français lui adressant un petit signe amical[14]. À partir de cette Casse déserte, il reste environ deux kilomètres avec une pente proche de 9 %.

Les 18 premiers kilomètres longent le Guil et la combe du Queyras.

Les 18 premiers kilomètres longent le Guil et la combe du Queyras. Épingle au niveau d'un monument aux morts (vers 1 330 m).

Épingle au niveau d'un monument aux morts (vers 1 330 m). Plus bas Brunissard, au fond Arvieux.

Plus bas Brunissard, au fond Arvieux. Le versant sud traverse la Casse déserte.

Le versant sud traverse la Casse déserte. Vue sur les ultimes kilomètres de l'ascension.

Vue sur les ultimes kilomètres de l'ascension.

Tour de France

Le col d'Izoard a été franchi au total à 36 reprises par le Tour de France, dont 26 depuis 1947, et il a été classé hors catégorie lors de ses 7 derniers passages[15]. Sur le Tour de France 2017, Warren Barguil a battu le record de l'ascension sur son versant sud avec un temps de 38 minutes 15 secondes[16]. Voici les coureurs qui ont franchi les premiers le col[17] :

Musée du Tour de France.

Musée du Tour de France. Stèle dédiée à Louison Bobet et Fausto Coppi sur le versant sud.

Stèle dédiée à Louison Bobet et Fausto Coppi sur le versant sud.

Tour d'Italie

L'ascension de ce col, au départ de Château-Queyras, était prévue lors de la 20e étape du Giro 2020 mais ce fut annulé du fait des nouvelles mesures contre le COVID-19, interdisant le passage en France[18].

Notes et références

- « Col d'Izoard » sur Géoportail.

- « Cervières - Col de l'Izoard - Le Guide Vert Michelin », sur michelin.fr (consulté le ).

- « La Casse Déserte, haut lieu du cyclotourisme et du Tour de France (Arvieux, Queyras, Hautes-Alpes) - Envie de Queyras », sur envie-de-queyras.com, (consulté le ).

- Denis Cheissoux, « Nouvelle étape : Briançon-Izoard », sur franceinter.fr, .

- Jacques Debelmas, Les Alpes : la géologie, les milieux, la faune et la flore, les hommes, Delachaux et Niestlé, , p. 61.

- Jacques Debelmas, Les Alpes : la géologie, les milieux, la faune et la flore, les hommes, Delachaux et Niestlé, , p. 261.

- Écomusée du pays de la Roudoule, La Route des Grandes Alpes, Édition de l’écomusée du pays de la Roudoule, Puget-Rostang (ISSN 1246-1938), p. 33.

- Communauté de travail des Alpes occidentales, Pour un parcours à travers la documentation régionale des Alpes occidentales, COTRAO, , p. 100.

- « Col de l’Izoard. Sous le regard de Coppi », magazine Le Cycle hors-série no 506H, juillet 2005, p. 50-53

- « Le Laus- Cervières » sur Géoportail (consulté le 24 juillet 2017).

- Sport-passion – L’ascension du col d’Izoard

- « Col de l’Izoard. L’imposante légende », magazine Le Cycle no 339, mai 2005, p. 70-74

- « Champ Rient D947/D902 » sur Géoportail.

- Jacques Augendre, Souvenirs ou l'épopée du Tour de France, Ed. de la Maison du boulanger, , p. 113.

- « Le col d'Izoard dans le Tour de France », sur Le dico du Tour (consulté le )

- « Tour de France: Warren Barguil, une ascension de l'Izoard record », sur lequipe.fr, L'équipe, (consulté le )

- « Le col de l'Izoard », sur Mémoire du cyclisme, (consulté le )

- « Giro : Le parcours et le profil de la 20e étape à Sestrières », sur 3bikes.fr,