Chenay-le-Châtel

Chenay-le-Châtel est une commune française située dans le département de Saône-et-Loire, en région Bourgogne-Franche-Comté.

| Chenay-le-Châtel | |||||

.JPG.webp)

| |||||

Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Bourgogne-Franche-Comté | ||||

| Département | Saône-et-Loire | ||||

| Arrondissement | Charolles | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes de Marcigny | ||||

| Maire Mandat |

Cathy Fatima Bailly 2020-2026 |

||||

| Code postal | 71340 | ||||

| Code commune | 71123 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Chenaillots[1], Chenayots[2] | ||||

| Population municipale |

370 hab. (2020 |

||||

| Densité | 12 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 46° 13′ 42″ nord, 3° 56′ 24″ est | ||||

| Altitude | Min. 267 m Max. 344 m |

||||

| Superficie | 32,14 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Roanne (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Paray-le-Monial | ||||

| Législatives | Deuxième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Saône-et-Loire

Géolocalisation sur la carte : Bourgogne-Franche-Comté

| |||||

C'est l'une des six communes du département de Saône-et-Loire située sur la rive gauche de la Loire (à l'ouest du fleuve dans cette partie de son cours).

Géographie

Chenay-le-Châtel fait partie du Brionnais. Terres d'embouche, un peu de céréales et de vignes. Territoire ondulé, formé de petites collines renfermant des vallées peu profondes comme celle de l'Arçon et de l'Arcelles, deux rivières tributaires de la Loire à Artaix.

Communes limitrophes

|

Céron | Artaix |  | |

| Urbise (Loire) Saint-Martin-d'Estréaux (Loire) |

N | Melay | ||

| O Chenay-le-Châtel E | ||||

| S | ||||

| La Pacaudière (Loire) |

Vivans (Loire) |

Urbanisme

Typologie

Chenay-le-Châtel est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [3] - [4] - [5].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Roanne, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 88 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[6] - [7].

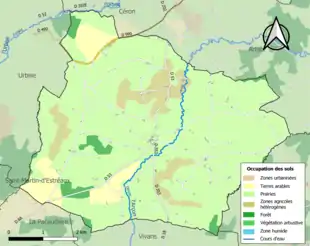

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d'occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (96,9 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (96,8 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : prairies (80,5 %), zones agricoles hétérogènes (8,4 %), terres arables (8 %), forêts (3,2 %)[8].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l'évolution dans le temps de l'occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[9].

Histoire

Chenay faisait autrefois partie du diocèse d'Autun, et son patron était le prieur d'Anzy-le-Duc, dont la cure était sous le patronage de l'abbaye Saint-Martin d'Autun, qui en eut confirmation par une bulle du pape Alexandre III réfugié en France, et datée d'avril 1164[10], charte dans laquelle Chenay est désigné sous le nom de Canato.

La paroisse dépendait de la justice du château de Maulevrier et du bailliage et recette de Semur-en-Brionnais. Mais une partie des hameaux était en Forez (bailliage de Montbrison).

- La motte de Chenay

Chenay-le-Châtel (Castrum chanoeum) tire son surnom d'un antique château « implanté dans un lieu où poussent les chênes », château dont il ne reste aujourd'hui que la motte. En 1390, une visite nous précise qu'elle comprend : une salle, une cuisine, une tour carrée, une tour ronde, un pont-levis et une basse-cour, le tout défendu par une enceinte de bois[11]. Aujourd'hui le site est occupé par une exploitation agricole. La motte de forme circulaire mesure 25 mètres de diamètre et elle est haute de 6 mètres. Deux enclos large chacun de 30 mètres l'entourait et sa défense était assurée par des fossés partiellement comblés de nos jours.

En 1233[11], le chevalier Himbertus de Sarreceyo reprend en fief le domaine de Chenay du comte de Nivernais et Forez. En 1380[11], le château est cité et il est la possession de la famille de Chaugy qui le conservera jusqu'à la fin du XVIe siècle[11]. Il passe alors aux familles de Blot, puis de Thenay et de la Guiche qui le cède à François Andrault de Langeron, marquis de Maulevrier (Melay) en 1670[11]. Après la Révolution, Adélaïde Geneviève de Langeron donnera Chenay et Maulevrier à Léonce Louis Melchior de Vogüé, son petit-fils.

En 1897, la commune comptait sept aubergistes, deux marchands de bois, deux bouchers, deux boulangers, un charpentier, deux charrons, un marchand de chaux, trois cordonniers, six couturières, six épiciers, trois forgerons, un jardinier, quatre maçons, deux maréchaux-ferrants, trois menuisiers, trois meuniers, deux modistes, deux quincailliers, deux marchands de sabots, deux marchands de tabac et quatre tailleurs d'habits. Tous ces commerçants et artisans on pratiquement disparu (il reste néanmoins un épicier faisant office de dépôt de pain et un boucher plus quelques artisans ainsi qu'une école et un bureau de poste)[12].

Les Hospitaliers

Le territoire actuel de Chenay a comporté jadis la petite paroisse de l'Hôpital-de-Chenay qui a été supprimée à la Révolution. Le hameau de l'hôpital était une possession des Hospitaliers l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, initialement membre de la commanderie d'Anglure puis de celle de Beugnet au sein du grand prieuré d'Auvergne[13].

Son nom proviendrait de l'existence d'un hôpital sur une route menant à Saint-Jacques-de-Compostelle. Qui dit paroisse dit église. Il existait effectivement une chapelle (avec son cimetière). De cette chapelle subsiste un petit bâtiment à usage de grange et situé non pas au lieu-dit l'Hôpital, mais aux Sagets. Les cahiers paroissiaux de l'hôpital sont annexés à ceux de Chenay dans l'exemplaire des archives départementales (les BMS de la mairie n'existent plus).

Politique et administration

Démographie

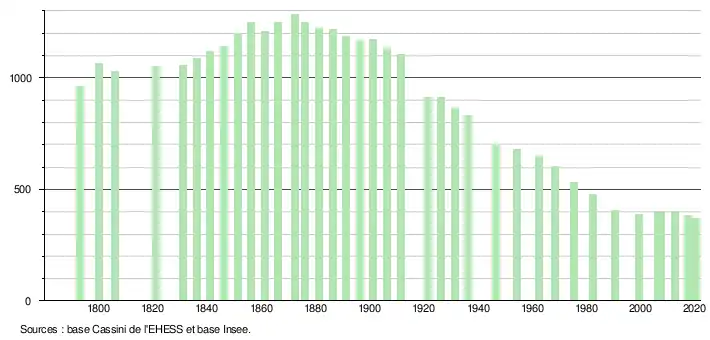

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[14]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[15].

En 2020, la commune comptait 370 habitants[Note 3], en diminution de 7,96 % par rapport à 2014 (Saône-et-Loire : −0,85 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- L'église actuelle (XIXe siècle) a remplacé une église assez remarquable datant du XIe siècle et dont la construction est à rattacher parmi les constructions des moines de l'abbaye de Saint-Martin d'Autun selon Jacques-Gabriel Bulliot, dont il donne la description suivante :

- « Le plein cintre domine généralement dans toutes les arcatures, au sanctuaire, au chœur, dans les fenêtres; la porte principale offre seule une faible trace d'ogive. La nef, longue de 14,52 m, large de 7,90 m, présente contrairement aux autres basiliques de l'Abbaye d'Autun, une déviation sensible de l'axe longitudinal O-N. Quelques additions ont légèrement modifié le plan primitif de cette église. Plusieurs fenêtres furent supprimées pour faire place à des dispositions nouvelles ; une porte latérale a été ouverte à gauche en 1699, comme l'indique la date inscrite sur la clef de voûte.

- Les chapiteaux des six colonnes qui soutiennent les arcs du sanctuaire sont ornés de feuille d'acanthe, d'un assez bon travail, renversées sur les chapiteaux de gauche. Dans le reste de l'église, ils sont chargés de sujets sculptés représentant des scènes de l'Ancien Testament. Sur la colonne engagée, Adam succombant à la tentation, reçoit le fruit défendu ; sur une des faces latérales, l'Ange le chasse du Paradis terrestre ; sur l'autre un horrible démon vomit un serpent. Sur le chapiteau opposé, la réparation correspond à la chute originelle. Le Rédempteur est né, et les Rois Mages sur des chevaux, suivent l'étoile mystérieuse. Hérode sur son siège royal, s'arrache les cheveux de désespoir ; les Mages prosternés baisent les mains de l'Enfant Sauveur assis sur les genoux de sa mère. Jésus-Christ emmailloté dans son berceau, est réchauffé par le bœuf et l'âne. La tentation dans le désert. Le Démon sous la figure du Sphinx, présent au Christ la pierre qu'il lui demande de changer en pain ; le Christ lui présent le livre, où est écrite la condamnation de Satan.

- La lutte du Démon et de l'Ange gardien. L'Ange couvre le chrétien confié à sa protection de son bouclier où s'émousse le trident infernal ; il enfonce son glaive dans le front du Démon. Ailleurs, un homme accroupi, symbole du pécheur, voit ses seins dévorés par deux énormes serpents. »[18].

Personnalités liées à la commune

Ferréol Reuillet, né à Chenay-le-Châtel le 17 février 1842, décédé à Paris le 22 février 1887. Médecin, chirurgien, homme politique. Conseiller général et député de la Loire le 1er octobre 1885 succédant à Charles Cherpin, sénateur. Auteur d'articles d'intérêt local et de publications scientifiques sur « Les Eaux granitiques du Roannais et les barrages ».

Héraldique

|

Blason | Écartelé : aux 1er et 4e d'azur à trois étoiles d'argent, aux 2e et 3e d'argent à trois fasces vivrées de gueules. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Pour approfondir

Articles connexes

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Lex Jacquelot, Le Langage populaire de Mâcon et des environs, Slatkine Reprints, Genève, 1978, p. 54

- habitants.fr

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Roanne », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l'aire d'attraction d'une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Cartulaire de l'abbaye Saint-Martin d'Autun : charte no XVIII.

- Jean-Marie Jal, Les châteaux du Brionnais Xe – XVIIIe siècle, Histoire et patrimoine rural en Bourgogne du Sud no 7, Les Éditions du Centre d'études des patrimoines - Pays Charolais-Brionnais, Saint-Christophe-en-Brionnais, 2013, (ISBN 979-10-91041-01-0), p. 41.

- Almanach de Saône-et-Loire

- Pierre-Frédéric Philippon, « Implantations et réseaux hospitaliers en Bourbonnais (XIIIe – XVe siècle) », dans Damien Carraz (dir.) et al., Les établissements hospitaliers dans le massif central et ses périphéries au Moyen Âge : des territoires aux réseaux, Presses universitaires Blaise Pascal, (ISBN 978-2-8451-6668-4, lire en ligne), p. 36-37,39,44.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Jacques-Gabriel Bulliot, Histoire de l'abbaye Saint-Martin d'Autun, p. 554-555.