Charbonnières (Saône-et-Loire)

Charbonnières est une commune française située dans le département de Saône-et-Loire, en région Bourgogne-Franche-Comté.

| Charbonnières | |||||

L'église Saint-Bonnet. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Bourgogne-Franche-Comté | ||||

| Département | Saône-et-Loire | ||||

| Arrondissement | Mâcon | ||||

| Intercommunalité | Mâconnais Beaujolais Agglomération | ||||

| Maire Mandat |

Sylvie Outurquin 2020-2026 |

||||

| Code postal | 71260 | ||||

| Code commune | 71099 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Charboutis[1], Leunais[2] | ||||

| Population municipale |

323 hab. (2020 |

||||

| Densité | 77 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 46° 23′ 26″ nord, 4° 49′ 58″ est | ||||

| Altitude | Min. 181 m Max. 277 m |

||||

| Superficie | 4,17 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Mâcon (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton d'Hurigny | ||||

| Législatives | Première circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Saône-et-Loire

Géolocalisation sur la carte : Bourgogne-Franche-Comté

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | charbonnieres71.fr | ||||

Géographie

Communes limitrophes

Urbanisme

Typologie

Charbonnières est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [4] - [5] - [6].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Macon dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 105 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[7] - [8].

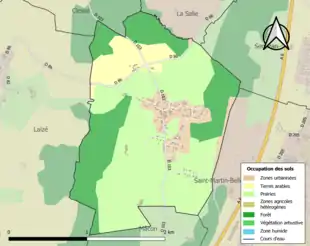

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d'occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (62,3 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (62,9 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : prairies (52,3 %), forêts (28,1 %), terres arables (10 %), zones urbanisées (8,4 %), mines, décharges et chantiers (1,1 %)[9].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l'évolution dans le temps de l'occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[10].

Toponymie

Le nom du village lui-même constitue le meilleur témoignage de son histoire. « Carbonarias » désignait le lieu où se fait et se débite le charbon de bois. Il fut fondé autour d'anciennes charbonnières. Ce terme désignait autrefois la clairière d'une forêt (et on sait que les surfaces boisées étaient très importantes dans le village) où des ouvriers fabriquaient du charbon de bois. Celui-ci était utilisé pour le chauffage puis, au gré des époques, pour l'alimentation en combustible des forges et fonderies, tandis que les cendres servaient à la fabrication du verre ou au lavage des tissus.

Dans les chartes et documents datant du Xe siècle, on retrouve plusieurs appellations et orthographes : Carbonaras, Carbonerias, Carbonias puis Charboneriae en 1049, avant de prendre l'appellation définitive de « Charbonnière(s) » vers 1450.

Le village de « Charbonnières » a d'abord été assimilé à l'actuel quartier des Renauds situé autour de l'église Saint-Bonet et de son cimetière construits au Xe siècle en bord de la Mouge. Par la suite, le quartier des Minets, quartier plus central, sera considéré comme le centre de vie du village et sera « officialisé » comme tel avec la construction de la nouvelle église et du cimetière en 1860, avec des bâtiments communaux et quelques commerces et artisans.

Gentilé

Les habitants de Charbonnières s'appellent les Leunais.

Dans leur Lexique du langage populaire de Mâcon et ses environs, édité en 1903, messieurs Lex et Jacquelot donnent comme nom pour les habitants de Charbonnières : les « Charboutis » et ils rajoutent que « nous n'avons pas rapporté les sobriquets et surnoms donnés aux habitants de certaines communes, comme les Lunés de Charbonnières ».

D'après un livre écrit en 1923 par G. Jeanton, Le Mâconnais traditionaliste et populaire, Charbonnières est mentionné ainsi : « Les indigènes de Charbonnières sont dénommés, on ne sait pourquoi, les Lunés ».

Aucun document écrit ne donne d'explications à l'appellation « lunés », mais ce qui se dit, c'est que compte tenu de la situation géographique du village et son exposition, les terrains où il y avait de la vigne étaient exposés plus longtemps à la lune qu'ailleurs, d'où le nom de « lunés » qui se serait transformé en « Leunais ».

On peut également se rapprocher de la définition du mot « leuné » (sans lien avec la lune) qui faisait partie du patois parlé dans le Nord-mâconnais expliqué par Émile Violet de Clessé, écrivain et historien du Mâconnais, pour qui « leunais », voulait dire « chétif, malingre, fluet… ».

Enfin, autre explication possible, l'étude réalisée par Pierre Plavinet sur l'interprétation des « lunes charbonnière » présentée à l'Académie d'Agriculture en 1979 : les tâches noirâtres que l'on peut observer dans les clairières et les champs correspondent à la présence de « fauldes », anciens fours à charbon, nombreux dans les villages boisés ; ces fauldes étaient plus connus sous le nom de « lunes charbonnières » dans les différentes expressions populaires.

Histoire

Explorateur des civilisations disparues et grand spécialiste du « Mâconnais préhistorique », M. Adrien Arcelin, en 1881, a fait un certain nombre de découvertes à Charbonnières notamment le long du Biétors (Bief-Tord) : gisements, fosses d'extraction de silex, ateliers… confirmant ainsi les premières découvertes réalisées quelques années plus tôt par un autre explorateur M. de Ferry. Le Biétors coule dans le vallon boisé qui sépare Charbonnières de La Salle, et où on a retrouvé ce complexe de stations humaines de la période néolithique.

Monsieur de Ferry a constaté la présences de trois fabriques, à savoir « 1°/ un atelier spécial d'instruments hachettiformes de l'époque chelleo-moustérienne, 2°/ divers ateliers d'éclats pour grattoirs, couteaux, …appartenant sans doute au solutréen et 3°/ les résidus d'une fabrique de pierre polie de la période néolithique. ». Le premier se situe vers le Bietors, le second légèrement à l'est du premier et le troisième plus au nord, c'est-à-dire autour de la Mouge, entre le moulin de la Croix et La Salle. Les instruments découverts sont essentiellement des grattoirs, des poinçons, des scies, des tranchets, des hachettes ainsi que des pointes de flèches ; ils sont visibles au musée des Ursulines à Mâcon.

Monsieur de Ferry fait une description de ce que furent, peut-être, les premiers habitants de Charbonnières : « le mineur néolithique circulant à travers les tranchées, puits et galeries souterraines avec son pic en bois de renne ou de cerf ; des ateliers où les ouvriers dégrossissaient les blocs avant de les livrer aux nombreuses tribus qui venaient s'approvisionner là avec des crassiers où se rejetaient les débris ».

Vers 1830 puis 1940, on a également découvert des fragments de vases étrusques ainsi que plusieurs tombeaux disposés verticalement et enfin un trésor de 7,5 kg d'antoniniani (pièces de monnaie dont plus de 2 000 pièces de l'empereur Gallien 260-268) a été mis au jour.

Le « livre enchaîné »

Le cartulaire de Saint Vincent à Mâcon, connu sous le nom de « livre enchaîné », est composé de 633 chartes qui vont des années 593 à 1220 ainsi que de documents liés à l'histoire de Mâcon comme les 5 conciles tenus à Mâcon en 581, 585, 627, 1153 et 1286.

Charbonnières est citée dans les chartes 462, 463 et 466, concernant une donation faite par « Noé » à « Livo » qui comprend une habitation, une vigne et un jardin situés à Charbonnières. Par la suite, ce même Livo en fait donation à sa femme « Maltseline », qui elle-même en fait également donation à Saint Vincent et Saint Pierre de Mâcon ; ces évènements peuvent être considérés comme étant du Xe siècle.

Le village est également cité dans une autre charte, à l'occasion d'un litige et d'un procès concernant le pontonnier (celui qui mène un bac d'une rive à l'autre) de Saint Laurent ; il y est dit que plusieurs laboureurs de Charbonnières avaient prêté serment pour dire que le pontonnier n'avait pas respecté les usages concernant les droits de passage, s'octroyant 2 deniers alors que la coutume n'était que d'un (la date de ce procès, selon les historiens, pourrait être en 925 ou 997).

Les églises de Charbonnières

« Capella in honore Sancti-Boniti in Carbonarias » (Charte 406 – années 968-971),

In pago Mastisconensi in agro Salorniacensi, in villa Carbonerias » (Charte 453 – années 996-1031)

« In fine Viriacensi, in villa Carbonerias » (Charte 462 – année 1009).

C'est surtout grâce à la charte 406 que l'on apprend l'existence de l'église Saint-Bonet située aux Renauds en bord de la Mouge : elle dépendait du chapitre Saint-Vincent de Mâcon, qui en a fait don en 961 à l'abbaye Saint-Pierre de Mâcon ; plus tard, après les déboires que connait l'abbaye Saint-Pierre, l'église Saint-Bonet de Charbonnières repasse sous l'autorité du chapitre Saint-Vincent de Mâcon.

Cette église connaît des périodes contrastées mais reste le centre de Charbonnières jusqu'en 1860, date à laquelle une nouvelle église est construite aux Minets, lieu plus central pour la commune.

La date exacte de construction de l'église Saint-Bonet située aux Renauds n'est pas connue, mais est donc antérieure à 961, ce qui en fait une des plus anciennes églises romanes en Bourgogne. Cette église a la particularité d'avoir été construite sur le point le plus bas de la commune (alors que généralement elles sont construites sur des hauteurs permettant, notamment, de mieux entendre le son des cloches) mais peut-être était-ce le seul endroit ayant des habitations ? Dans tous les cas, elle deviendra ensuite éloignée de la majorité des paroissiens, les constructions de maisons s'effectuant dans plusieurs quartiers éloignés des Renauds.

Pour résister durant tous ces siècles, beaucoup de travaux sont effectués, mais située au bord de la Mouge, l'église et son cimetière connaissent de manière récurrente des dégâts liés à l'humidité et aux infiltrations d'eau. La commune étant considérée comme « pauvre », elle doit faire appel aux bonnes volontés pour effectuer les travaux mais ils restent le plus souvent insuffisants. L'église ferme même ses portes en 1826, considérée comme trop dangereuse pour les paroissiens. Charbonnières devient alors une annexe de Laizé et les habitants de Charbonnières doivent se rendre à Laizé pour les offices. Le conseil municipal finit par obtenir, après travaux, la réouverture de l'église de Charbonnières mais l'évêché déclasse l'église en « chapelle ». À ce titre, le village ne bénéficie plus de la présence de curés et reste sous la responsabilité de celui de Laizé qui officie ponctuellement dans la chapelle.

Pour retrouver son indépendance, le conseil municipal de Charbonnières demande dans les années 1850 la construction d'une nouvelle église qui soit plus centrale pour les habitants. M. Piot, propriétaire à Charbonnières et homme politique (il sera maire de Mâcon et conseiller général) se propose d'acheter l'église et le cimetière qui jouxtent ses propriétés, de verser une soulte pour la construction d'une nouvelle église, de donner un terrain pour le cimetière et des parcelles de bois à la commune. C'est ainsi que la chapelle des Renauds devient une propriété privée, et qu'une nouvelle église est construite en 1857, aux Minets, lieu du village beaucoup plus central.

Présence de Cluny à Charbonnières

Dans l'Inventaire général des Titres de l'abbaye de Cluny rédigé en 1682 par Claude Xoquet, secrétaire de la chambre abbatiale (volume 1 page 4), on note la ratification vers 1110 de la donation d'une terre faite par Nardin et Olard de Sales (Narduinus de Sala ejusque frater Oelardus) à l'abbaye de Cluny ; il s'agit d' « un pré considérable entouré de fossés situés à Charbonnière proche Laizé, du règne de Louis, roy de France ». Cette donation qui se trouve entre le village et la Mouge, en aval du moulin actuel de la Croix, permet aux abbés de Cluny de posséder un vaste terrain à Charbonnières. Ils y construisent une ferme fortifiée, le « domaine des Granges », en bord de la Mouge un peu avant la limite entre Charbonnières et La Salle ; cet édifice est détruit volontairement vers 1600 par le seigneur de Charbonnières et fera l'objet d'un long contentieux entre la famille Descrivieux (seigneur de Charbonnières) et les abbés de Cluny.

Renauds, Michauds, Minets, Gaillards ?

Charbonnières n'est pas un village compact, mais est composé de plusieurs quartiers ou hameaux, répertoriés sous les noms de Renauds, Michauds, Minets et Gaillards par exemple.

Dans un document de la Cour des Comptes, qui date de 1478 et qui servait de base pour le calcul des impôts, une liste de 12 noms de famille est citée pour Charbonnières. Parmi ces 12 noms de famille, on trouve « Regnauts », « Michauts », « Mynet », ou encore « Gaillart ».

Même si on ne dispose pas de documents officiels concernant ces appellations de quartier, on peut légitimement penser qu'elles émanent de ces noms de famille et datent du XVe siècle. Ces différents noms de quartier étaient déjà observés dans plusieurs documents datés du XVIIe siècle.

Seigneuries de Charbonnières

Charbonnières était érigée en seigneurie avant 1430, date à laquelle le village est détenu par quatre seigneurs, à savoir l'abbé de Cluny (pour le domaine des Granges), le chapitre de Mâcon (pour l'église Saint-Bonet et autres terres), mais aussi par deux seigneurs, celui de la Gelière et celui du Parc. Le prévôt du domaine royal était également propriétaires de plusieurs fiefs dans le village.

Nous retrouvons ensuite la famille de Chappon soumise aux abbés de Cluny vers 1600, mais c'est surtout la famille Descrivieux, seigneur de Charbonnières au XVIe et XVIIe siècle qui fera parler d'elle. Durant cinq générations, les seigneurs Descrivieux agrandissent leur domaine, devenant propriétaire de près de la moitié des surfaces de la commune mais ils accumulent également des déboires judiciaires (usurpation de la qualité de « noble », démolition volontaire de la ferme appartenant aux abbés de Cluny…). Les procès qui durent des décennies et qui sont perdus par la famille se concrétisent par des dettes importantes qui amènent Françoise Descrivieux, dernière de cette lignée, a faire don de la seigneurie de Charbonnières aux sœurs carmélites de Mâcon en 1674, à charge pour ces dernières d'éponger toutes les dettes de la famille d'une part, et de l'accueillir avec sa servante dans le couvent jusqu'à la fin de ses jours d'autre part.

Le choix des carmélites n'est pas un hasard : Marguerite Descrivieux, nièce du seigneur de Charbonnières, s'était mariée avec Pierre Chandon avec qui elle a habité au château de Charbonnières vers 1600. Se trouvant veuve alors qu'elle n'avait que 26 ans, elle avait décidé de créer le couvent des carmélites à Mâcon. Françoise Descrivieux, profondément croyante, s'est donc naturellement rapprochée des sœurs carmélites avant de leur faire donation de tous ses biens. Les « Dames de Charbonnières » ou sœurs carmélites de Mâcon ne viendront jamais s'installer à Charbonnières ; seules deux sœurs étaient mandatées et autorisées à rencontrer régulièrement les métayers qui devaient rendre compte et avec qui elle géraient le domaine. Elles géreront la seigneurie de Charbonnières pendant 130 ans, de 1674 jusqu'à la Révolution, période où toutes les terres et biens appartenant aux religieux seront vendus comme biens nationaux. A cette occasion, deux notables mâconnais, messieurs Genty et Pochon se porteront acquéreurs du domaine. M. Genty revendra très rapidement son domaine (château, terres, vignes, prés et bois) à François-Marie Moreau, député, receveur général des finances de Saône-et-Loire au début des années 1800 ; ce dernier s'installera au château de Charbonnières vers 1820 et sera à l'origine de la construction de la « tour d'agrément » à partir de laquelle il avait une vue sur toute la plaine de la Saône.

La révolution à Charbonnières

La période révolutionnaire à Charbonnières se concentre essentiellement sur les évènements qui ont eu lieu les 28 et 29 juillet 1789. A cette date, les « brigands » qui venaient d'autres villages et qui avaient déjà provoqué des destructions, des incendies, des pillages etc. se sont déplacés à Charbonnières. Ils se sont rendus au château où ils ont commis quelques dégâts, mais rien de comparable avec ce qui s'était passé à Igé, Senozan ou Saint-Albain par exemple. Ils ont ensuite décidé d'investir l'église située aux Renauds mais le vicaire, Benoit Piquand, avait fermé l'église à clef, empêchant l'intrusion des insurgés. Ils se sont alors rendus à la maison de la cure située un peu plus haut. Même si certains ont menacé de retourner mettre le feu à l'église, rien de répréhensible n'a été commis, tout au plus, l'un des brigands, paroissien de Charbonnières, a dérobé des papiers appartenant au curé, et tous les témoins ont déposé que les brigands avaient surtout mangé et bu dans la maison de la cure sans commettre de dégâts. Contrairement à ce qui a pu se dire, l'église n'a pas été pillée à cette occasion, et la « révolution de 1789 » n'a pas laissé de traces particulières à Charbonnières.

Par contre, en novembre 1793, soit 4 ans plus tard, le « représentant du peuple de Mâcon » a dépêché un de ses membres, le commandant Davril, pour qu'il se rende dans les communes du Mâconnais et qu'il ramène des objets, si possible de valeur. C'est ce qui s'est passé le 21 novembre 1793 où le commandant Davril s'est vu remettre « un calice, un ciboire, un ostensoir et un porte Dieu » avec l'accord officiel du conseil municipal de Charbonnières, même si on peut penser que ses membres n'ont pas eu beaucoup le choix. En 1794, deux autres visites similaires se produiront dans le cadre du « contingent de la commune », avec notamment des linges d'église qui seront «officiellement» donnés.

La maison de la cure sera vendue comme bien national, ainsi que le château et toutes les propriétés qui appartenaient aux sœurs carmélites de Mâcon.

Politique et administration

Liste des maires

Population et société

Démographie

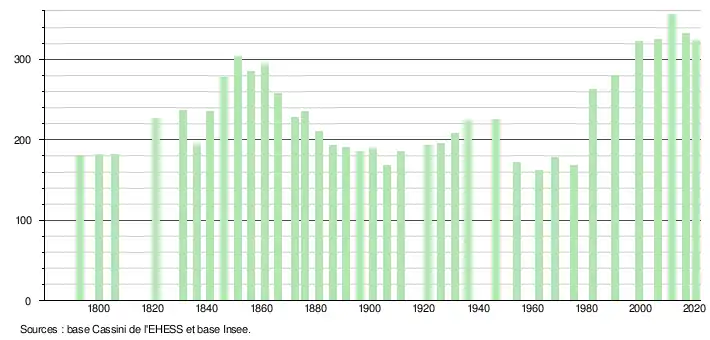

Depuis 1962, les données statistiques relatives à la population de la commune sont les suivantes :

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[11]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[12].

En 2020, la commune comptait 323 habitants[Note 6], en diminution de 7,45 % par rapport à 2014 (Saône-et-Loire : −0,85 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Enseignement

Les enfants de Charbonnières sont généralement scolarisés en primaire dans le RPI formé avec Sennecé-lès-Mâcon, Saint-Jean-le-Priche et Charbonnières. Les classes de maternelles, CP, CE1 et CE2 sont faites à Sennecé, le CM1 à Saint-Jean-le-Priche et le CM2 à Charbonnières. L’école est au centre du village, à côté de la mairie.

Culte

Charbonnières appartient à l'une des sept paroisses composant le doyenné de Mâcon (doyenné relevant du diocèse d'Autun) : la paroisse Notre-Dame-des-Coteaux en Mâconnais, paroisse qui a son siège à Lugny et qui regroupe la plupart des villages du Haut-Mâconnais.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- L'église, placée sous le vocable de saint Bonnet, édifice consacré du diocèse d'Autun relevant de la paroisse Notre-Dame-des-Coteaux-en-Mâconnais (Lugny).

Les premières citations de l'église située aux Renauds datent des années 960 (cette église, devenue chapelle en 1830 est une propriété privée depuis 1857) ; la nouvelle église a été construite au centre du village en 1857.

- Lavoir. Le lavoir, situé entre l'église et le cimetière a été construit en 1882 par Antoine Rousseau, entrepreneur à Pont de Veyle.

- Monument en mémoire du capitaine Geneves, tué lors d'une embuscade le 24 août 1944 sur la commune, entre les Renauds et le moulin de la Croix ; le monument réalisé en 1945 par Maxime Descombin se situe à quelques dizaines de mètres du lieu exact où le capitaine Geneves est décédé.

Pour approfondir

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Charbonnières sur le site de l'Institut géographique national

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé, en , celle d'aire urbaine afin de permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Marie-François Moreau est décédé le

- Antoine Huet est décédé le

- Jean Chambard démissionne le

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Lex Jacquelot, Le Langage populaire de Mâcon et des environs, Slatkine Reprints, Genève, 1978, p. 54

- habitants.fr

- fiche de la Mouge sur le site du SANDRE

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Mâcon », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l'aire d'attraction d'une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.