Château du Raincy

Le château du Raincy est un château, aujourd'hui disparu, qui a été construit entre 1643 et 1650 pour Jacques Bordier, intendant des finances, à l'emplacement d'un ancien prieuré de l'abbaye bénédictine de Tiron sur la route de Paris à Meaux, sur la commune actuelle du Raincy (Seine-Saint-Denis). Il a été détruit en 1819.

| Château du Raincy | ||||

Restitution 3D du point de vue depuis le Belvédère, en 1663. | ||||

| Période ou style | Architecture baroque | |||

|---|---|---|---|---|

| Type | château | |||

| Architecte | Louis Le Vau | |||

| Propriétaire initial | Jacques Bordier | |||

| Destination initiale | maison de plaisance | |||

| Propriétaire actuel | personnes privées | |||

| Destination actuelle | domaine disparu et loti | |||

| Coordonnées | 48° 53′ 49″ nord, 2° 30′ 56″ est | |||

| Pays | ||||

| Région | Île-de-France | |||

| Département | Seine-Saint-Denis | |||

| Commune | Le Raincy | |||

| Géolocalisation sur la carte : Seine-Saint-Denis

Géolocalisation sur la carte : Île-de-France

Géolocalisation sur la carte : France

| ||||

Histoire

Le château de Jacques Bordier

En 1633, « la terre des Rincis » fut achetée par Jacques Bordier, conseiller d'État et intendant des finances du roi Louis XIII, qui fit construire en 1640, à l'emplacement d'un prieuré tombé en ruine, un château d'une magnificence royale. Louis Le Vau fut chargé de la construction du bâtiment et, selon la tradition, André Le Nôtre des jardins et Charles Le Brun de la décoration intérieure à laquelle travaillèrent également François Perrier, Van Obstal, Charles-Alphonse Dufresnoy, Philippe de Buyster, Louis Testelin et Giovanni-Francesco Romanelli. Entouré de fossés secs et flanqué de cinq pavillons, le château du Raincy était une demeure d'une magnificence royale. Les écuries monumentales pouvaient accueillir 200 chevaux. Le parc de 240 hectares était l'un des plus vastes de la région parisienne. Les travaux coûtèrent la somme fabuleuse de 4 500 000 livres et engloutirent la fortune de Jacques Bordier. Le roi Louis XIV, accompagné de sa mère Anne d'Autriche, vint spécialement inaugurer le château, dont la notoriété était parvenue jusqu'à la cour.

Vers 1652, Bordier reçut la permission d'enclore le parc dont jusque-là rien ne permettait de le distinguer de la vaste forêt de Bondy.

La princesse palatine, Anne de Gonzague de Clèves

À sa mort en 1660, le domaine passa à son fils, Hilaire Bordier, qui le vendit le à la princesse Anne de Gonzague de Clèves, épouse d'Édouard de Bavière (Pfalz-Simmern), prince Palatin du Rhin. À la mort de celle-ci en 1684, le domaine passa à sa fille, Anne de Bavière (1648-1723), épouse d'Henri Jules de Bourbon-Condé, premier prince du sang.

Le château était le lieu de villégiature de nombreuses personnalités éminentes : Louis XIV, Louis XV, le Grand Condé, le Tsar Pierre le Grand, la famille d'Orléans, Madame de Montesson, la courtisane écossaise Grace Elliott Dalrymple. En 1664, devant Anne de Gonzague, Molière y donna la première représentation de Tartuffe.

Vue cavalière du domaine du Raincy en 1663.

Vue cavalière du domaine du Raincy en 1663. Vue du château depuis l'entrée.

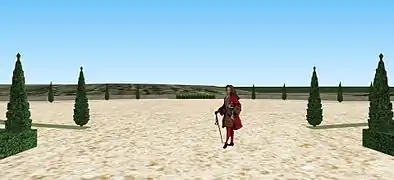

Vue du château depuis l'entrée. Vue depuis les écuries du château.

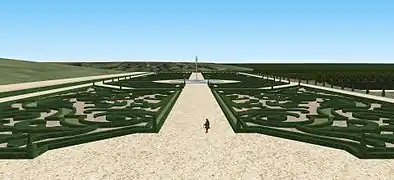

Vue depuis les écuries du château. Vue du parterre de broderies tracées "à l'Anglaise".

Vue du parterre de broderies tracées "à l'Anglaise". Vue depuis le salon ovale, au premier étage du château, en direction de la cour.

Vue depuis le salon ovale, au premier étage du château, en direction de la cour. Vue de la perspective depuis le Salon Ovale, au premier étage du château.

Vue de la perspective depuis le Salon Ovale, au premier étage du château. vue du château depuis le début du parterre.

vue du château depuis le début du parterre. Vue du château de biais, du côté du parterre.

Vue du château de biais, du côté du parterre. Vue depuis le parterre en direction du château.

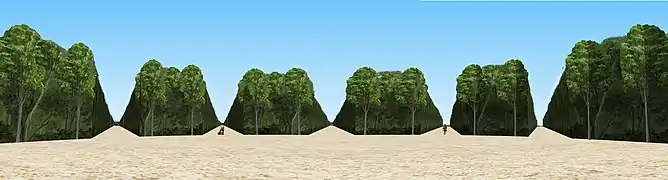

Vue depuis le parterre en direction du château. Vue depuis le bout du parterre. Le jardin semble s'achever.

Vue depuis le bout du parterre. Le jardin semble s'achever. Vue depuis l'escalier du bout de la perspective.

Vue depuis l'escalier du bout de la perspective. Vue depuis le bout de l'étang, en direction du château. La composition rappelle Chaville.

Vue depuis le bout de l'étang, en direction du château. La composition rappelle Chaville. Vue aérienne du domaine, avec les plantations fruitières.

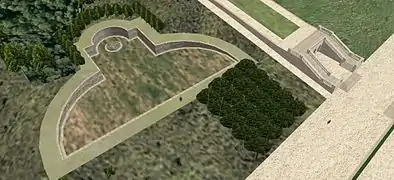

Vue aérienne du domaine, avec les plantations fruitières. Vue de l'ancienne grotte et de la nouvelle grotte de Louis Le Vau.

Vue de l'ancienne grotte et de la nouvelle grotte de Louis Le Vau. Vue depuis le haut de l'ancienne Grotte.

Vue depuis le haut de l'ancienne Grotte. Schéma des allées en intersection sur la partie haute du domaine, près le Belvédère (comme à St Maur).

Schéma des allées en intersection sur la partie haute du domaine, près le Belvédère (comme à St Maur). Schéma donnant la vision à 180 degrés depuis le Belvédère.

Schéma donnant la vision à 180 degrés depuis le Belvédère.

Le marquis de Livry

Au décès de la princesse, le domaine revint à Louis II de Bourbon, prince de Condé. En 1694, il le céda au marquis de Livry, alors premier maître d'hôtel du Roi et capitaine des chasses, qui fut autorisé par lettres patentes de 1697 à réunir la seigneurie du Raincy et le marquisat de Livry.

Louis Philippe d'Orléans

En 1769, Louis-Philippe d'Orléans, acheta le domaine en se défaisant de son château de Bagnolet; il acquit le domaine pour 1 000 000 francs ; il n'en paya que 763 000, le reste ne fut jamais soldé. Venant d'offrir la seigneurie de Villemomble à Mademoiselle Le Marquis, dite Madame de Villemomble, avec laquelle il entretenait des liens cordiaux, et souhaitant continuer à pouvoir la rencontrer amicalement, il fit pratiquer le percement d'une porte dans le mur d'enceinte donnant sur Villemomble. Il confia la modification des intérieurs à l'architecte Henri Piètre, alors architecte ordinaire du prince.

Il fit redessiner le parc « à l'anglaise » par un certain Pottier, Chevalier de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis ce dernier, retiré du service, s’était fait une réputation de dessinateur de jardins anglais ; ce fut l'un des premiers parcs à l'anglaise de France.

Vers 1773, c'est ce même Pottier qui le réaménagea et l'agrémenta de cascades artificielles et y fit bâtir des dépendances telles qu'une vacherie et, spécialement sur demande du duc d'Orléans qui était très féru de chasse, un chenil. Un accord fut signé entre le président Hocquart, alors seigneur de Gagny et de Montfermeil, et Louis-Philippe d'Orléans pour la réalisation d'un aqueduc afin d'alimenter les fontaines du château; celui-ci prenait ses sources à la fontaine Martelet, le lac des Sept-Îles, et la fontaine Saint-Fiacre. Une pompe à feu fut construite par un mécanicien anglais nommé Spiring spécialement pour grossir le flux d'eau ; elle pompait une nappe située à 75 m en contrebas, cette dernière serpentait dans le parc sous forme de rivière artificielle et débouchait dans un lac où se trouvait un pavillon bâti sur un rocher en son milieu. Le mur d'enceinte était alors percé de 5 portes d'accès : les portes de Gagny, de Villemomble, de Bondy, de Chelles, et la principale, la porte de Livry au flanc de laquelle se situait un lac, une laiterie, une orangerie située dans le parc de l'actuel lycée Albert Schweitzer ; quant à la porte de Chelles, qui se situait au lieu-dit le petit Raincy, elle abritait un appartement pouvant accueillir un hôte.

L'Ermitage nommé ainsi car d'après Charles Beauquier les jours de réception au château un domestique déguisé en ermite disait la bonne aventure aux invités.

Philippe Égalité

En 1785, le fils de Louis-Philippe d'Orléans, Louis-Philippe Joseph d'Orléans, le futur Philippe Égalité, hérita du domaine. En 1787, il ordonna d'embellir les jardins, le parc et le château. Pour cela il fit appel à Thomas Blaikie. Ce jardinier écossais renommé, réputé notamment pour la conception du jardin de Bagatelle, dont le style était très en vogue à l'époque, transforma le parc en jardin paysager, une mode arrivant de Grande-Bretagne, et s’appliqua à répartir bosquets et plantations tout en respectant les irrégularités du terrain, comme le veut la conception de ces parcs nouvelle manière. Il y bâtit des installations agricoles, une ferme mais aussi une ménagerie, intégrées au parc paysager. Les fabriques du parc sont connues par de nombreuses gravures et par les tableaux de Carmontelle. La vieille Tour date de la première campagne de travaux, c'est-à-dire de 1777. Les constructions du Chenil, de la Ferme, de la vacherie et de l'orangerie quant à elle eurent lieu au cours des années 1786-1787. Parmi ces fabriques, il faut citer les maisons russes, construites comme des isbas, qui furent particulièrement célèbres.

Alexander Howatson succéda à Blaikie : ce dernier le trouvait médiocre mais considérait malgré tout qu'il s'occupait avec brio des pelouses du château du Raincy dont il avait la charge.

Louis-Philippe Joseph d'Orléans engagea du personnel d’outre-Manche pour gérer l’ensemble des plantations et activités du parc. Le personnel et leurs familles furent logés dans des maisons individuelles et autorisés à cultiver quelques arpents de terre pour leur propre compte. Progressivement, ce que l’on appellera le « hameau anglais » se constitua et la maison dite du régisseur (18 bis boulevard du Nord) en rappelle le souvenir.

M. Sanguin de Livry

Pendant la Révolution française, les sans-culottes saccagèrent le château qui représentait à leurs yeux l'opulence de la monarchie. Le domaine fut confisqué. Il fut racheté par M. Sanguin de Livry, petit-fils du marquis de Livry, qui y donna des fêtes célèbres auxquelles participèrent Madame Tallien, Madame Récamier et le danseur Trenitz.

Claude-Xavier Carvillon des Tillières

Le château passa ensuite à Claude-Xavier Carvillon des Tillières (1801).

Gabriel-Julien Ouvrard

Le munitionnaire Gabriel-Julien Ouvrard, qui louait le château depuis 1799, l'acheta en 1806 mais fit banqueroute l'année suivante. Le château revint à Claude-Xavier Carvillon des Tillières qui le loua au général Junot. Ouvrard confia la démolition et la reconstruction d'un édifice de taille plus modeste à l'architecte Louis-Martin Berthault. Ce dernier remania également le parc. Ce château de construction néo-classique est connu par une gravure de 1808.

Napoléon Ier

En 1812, le domaine est racheté par Napoléon Ier.

Laissé à l'abandon, le château fut occupé par l'armée prussienne et dut être détruit en 1819.

Louis-Philippe

Le domaine revint alors au duc d'Orléans, futur Louis-Philippe Ier, qui passa au Raincy, jugé plus sûr que son château de Neuilly, la journée du . Par la suite, il ne s'en servit plus que comme terrain de chasse. Les invités logeaient alors dans les maisons russes.

La révolution de 1848 puis le lotissement du parc

Le domaine fut saccagé lors de la révolution de 1848 et les décrets du et du en dépossédèrent définitivement la famille d'Orléans pour le faire entrer dans le domaine de l'État. Le parc fut loti sous le Second Empire et forma la commune du Raincy, créée en 1869 par division de la commune de Livry[1].

De nos jours

D'après des documents cartographiques de diverses époques, le château du Raincy se trouvait dans l'axe de l'actuelle avenue de la Résistance, légèrement au sud de la mairie. Durant la Première Guerre mondiale, le général Maunoury y établit son quartier général au sein de l'actuel hôtel de ville. On y accédait depuis la route de Meaux (actuelle route nationale 3) par une longue allée bordée d'alignements d'arbres, correspondant à l'avenue Jean-Jaurès, aux Pavillons-sous-Bois, puis à l'avenue Thiers au Raincy.

Certains des objets qui ornaient le château du Raincy se trouvent aujourd'hui au musée du Louvre, notamment des bustes en marbre de Henri II, Charles IX, Henri III et Henri IV. Il ne reste rien des bâtiments, sinon quelques très modestes vestiges de certaines fabriques du parc (le chenil, la ferme – actuelle église Saint-Louis –, une partie de l'orangerie), un étang à l'intérieur du lycée, ainsi que les deux pavillons de garde sur la route de Meaux, qui ont donné son nom à la commune des Pavillons-sous-Bois.

Notes et références

Annexes

Sources et bibliographie

- Jean Marot, Recueil des plans, profils et élévations des [sic] plusieurs palais, chasteaux, églises, sépultures, grotes et hostels bâtis dans Paris et aux environs par les meilleurs architectes du royaume desseignez, mesurés et gravez par Jean Marot, vues 24, 25, 26, 27, 28 et 29 (Voir)