Centrale de Rapide-Blanc

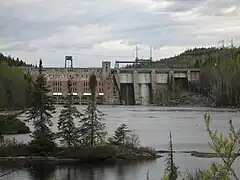

La centrale de Rapide-Blanc désigne un aménagement hydroélectrique comprenant un réservoir, un barrage et une centrale hydroélectrique, situés sur le Saint-Maurice à une soixantaine de kilomètres au nord de la ville de La Tuque, au Québec. Construite entre 1930 et 1934 par la Shawinigan Water and Power Company, elle est la troisième centrale aménagée sur cette rivière, à partir de l'amont. La centrale est exploitée par Hydro-Québec depuis la nationalisation de l'électricité au Québec alors qu'elle a été acquise par cette entreprise publique québécoise, en 1963. Cette centrale possède une puissance nominale de 204 mégawatts.

| Pays | |

|---|---|

| Province | |

| Région administrative | |

| Municipalité | |

| Coordonnées |

47° 47′ 48″ N, 72° 58′ 24″ O |

| Cours d'eau |

| Vocation |

production électrique |

|---|---|

| Propriétaire | |

| Date du début des travaux | |

| Date de mise en service |

| Type | |

|---|---|

| Hauteur (lit de rivière) |

32,92 m |

| Hauteur (fondation) |

45 m |

| Longueur |

268 m |

| Épaisseur en crête |

7 m |

| Nombre de turbines |

6 |

|---|---|

| Type de turbines | |

| Puissance installée |

204 MW |

|

|

Localisation

Le rapide Blanc était réputé être des rapides les plus dangereux du Saint-Maurice. Les Attikameks préféraient utiliser une série de 11 portages allant de Coucoucache jusqu'à l'embouchure de la Rivière Vermillon (La Tuque), à l'aval de la centrale de la Trenche, en passant par le ruisseau Coucoucache et la rivière Vermillon[1].

Ce barrage hydroélectrique a été érigé sur le site de l'ancien « rapide Blanc » dont la désignation remonte au moins au milieu du XIXe siècle. Après la construction du barrage, une seule partie des anciens rapides ne subsiste (en aval du barrage), désignée « Rapides de la Tête du Rapide Blanc ». Le toponyme « Rapide-Blanc » a aussi été attribué à l'arrêt ferroviaire située à 12 km au sud du hameau[2].

Historique

À partir de la fin de la Première Guerre mondiale, la Shawinigan Water and Power Company (SWP) consolide sa position dominante sur cours inférieur de la rivière Saint-Maurice en s'associant d'abord, puis en prenant le contrôle des barrages hydroélectriques d'abord construits par des entreprises industrielles. En finalisant la fusion de la Laurentides Power Company en 1928, la SWP détient le monopole de la production hydroélectrique dans le bassin versant et met en place un système de gestion unifié des ressources[3]. Cette vision d'ensemble permet à l'entreprise de faire des gains d'efficience et augmente la production d'électricité de l'ensemble des installations[4].

La même année, la SWP réussit également à obtenir les concessions hydrauliques sur six des sept sites susceptibles d'être aménagés pour la production électrique sur le cours supérieur du Saint-Maurice, en amont de Grand-Mère. L'entreprise signe des baux emphytéotiques de 75 ans sur les sites, afin de s'assurer de l'exclusivité du développement hydroélectrique sur l'ensemble du bassin. En vertu des ententes avec le gouvernement du Québec, le site de Rapide-Blanc, situé à une soixantaine de kilomètres au nord de La Tuque est le premier aménagement devant être développé. Cependant, la Grande Dépression des années 1930 force la Shawinigan à réviser à la baisse ses prévisions de croissance de la demande électrique[5].

En vertu de l'entente, la Shawinigan s'était engagée à commencer le projet de construction d'une centrale d'une puissance minimale de 100 000 hp (74,6 MW) dès 1930, pour une mise en service prévue en 1933. La construction d'une deuxième centrale devait suivre en 1938[5]. Mais, compte tenu de la situation économique et de la réduction des ventes de la Shawinigan entre 1930 et le milieu de 1932, la compagnie demande certains aménagements au bail, dont sa prolongation de 75 à 95 ans[3]. Le gouvernement accepte de modifier les conditions, ce qui retardera le début de la construction des ouvrages subséquents[5].

Cependant, la Shawinigan honore tout de même son premier engagement ; la construction du barrage-poids de 268 m débute en 1930, tel que prévu dans l'entente signée deux ans plus tôt. Le projet était relativement complexe pour l'époque et impliquait notamment le déplacement d'un tronçon de la voie ferrée du Canadien National, qui passait par les terres devant être ennoyées par le réservoir de la centrale, long de 50 kilomètres[5]. Une autre conséquence fut le déplacement de la réserve indienne de Coucoucache dont les terres furent noyées par le réservoir Blanc. Une nouvelle réserve de 6 ha fut cédé par le gouvernement du Québec le en remplacement de l'ancienne de 154 ha[6]. La Shawinigan remboursa le gouvernement canadien pour la perte de la réserve précédente 380 dollars le [6].

Malgré le contexte économique difficile, les administrateurs de la compagnie sont confiants de la rentabilité du projet. Selon le Rapport annuel 1932 de la Shawinigan, le coût de revient unitaire des premiers 160 000 hp (120 MW) de puissance est estimé à moins de 100 dollars. Le coût de production devait baisser après l'installation des deux derniers groupes turbine-alternateur, la centrale étant prévue pour en accueillir six, d'une puissance combinée de 240 000 hp (180 MW). Et comme l'avaient craint les dirigeants de l'entreprise, la puissance de cette nouvelle centrale, dont la construction a été complétée en 1934, n'a pas été requise avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, en 1939[5].

Augmentation de la puissance

Le conflit mondial entraîne une augmentation spectaculaire de la demande et les trois principaux réseaux électriques de l'époque — ceux de la Montreal Light, Heat and Power, de l'Alcan et de la Shawinigan — mettent en place de nouvelles interconnexions afin d'optimiser la production d'électricité[7]. Un cinquième groupe turbine-alternateur est ajouté en 1943[8].

La guerre force aussi la Shawinigan à s'interroger sur la sécurité de ses ouvrages installés en Haute-Mauricie. L'entreprise met sur pied un service de pigeons voyageurs, chargé de communiquer rapidement des informations au sujet des barrages les plus isolés en cas d'attaque aérienne ou de sabotage des installations et des moyens de communication. Le Shawinigan Journal, journal d'entreprise de la Shawinigan Water and Power, révèle dans son édition de que les dirigeants de l'entreprise craignaient que la rupture du barrage Gouin ne provoque la destruction des usines en aval servant à soutenir l'effort de guerre[9].

C'est ainsi qu'on établit à compter de des pigeonniers à Rapide-Blanc et à Gouin, sous la responsabilité d'employés de la compagnie devenus colombophiles amateurs. Les meilleurs pigeons de la Shawinigan pouvaient effectuer le voyage entre les deux sites — distants de 120 km (75 milles) à vol d'oiseau — en 75 minutes, ce qui représente une vitesse moyenne de 100 km/h[9].

Néanmoins, le nouveau contexte de l'après-guerre, avec la création d'Hydro-Québec en 1944, confine la Shawinigan à un territoire exigu alors que la demande augmente rapidement. Afin d'accroître la puissance installée des centrales du Saint-Maurice, la Shawinigan demande au gouvernement la permission de procéder au détournement du cours supérieur de la rivière Mégiscane, en Abitibi vers le réservoir Gouin, dont l'embouchure est située à 164 km en amont de Rapide-Blanc[10]. Malgré l'opposition des ingénieurs d'Hydro-Québec, la compagnie privée obtient la permission de procéder en , quelques jours seulement après la décision de permettre à Hydro-Québec de construire deux centrales sur la rivière Betsiamites, Bersimis-1 et Bersimis-2[11].

Après plusieurs tergiversations, le gouvernement du Québec autorise la Shawinigan à détourner partiellement le cours de la rivière Mégiscane afin d'augmenter le débit de la rivière Saint-Maurice. Parallèlement à cette dérivation, un sixième groupe turbine-alternateur est installé aux centrales de La Tuque, de la Trenche ainsi qu'au Rapide-Blanc. La décision d'entreprendre les travaux est prise en et les nouvelles unités sont mises en service en 1955. Le coût des travaux de réfection, qui ont ajouté 150 000 hp (110 MW) à la puissance de pointe des trois centrales, s'est élevé à 14 millions de dollars[11].

Le village de Rapide-Blanc

Dès les années 1930, la Shawinigan fait construire un village pour héberger les travailleurs responsables de l'exploitation de la centrale, ainsi que leurs familles. Une série de maisons de briques rouges sont érigées sur la rive est de la rivière à la hauteur du barrage. Au plus fort des travaux de construction de la centrale de la Trenche, la population totale du village n'a jamais excédé 65 familles[8].

Aménagé sur le modèle des garden cities anglaises, le village comptait 42 maisons unifamiliales, confortables et chauffées à l'électricité. Comme dans d'autres communautés éloignées au Québec, les maisons de Rapide-Blanc étaient la propriété de l'exploitant de la centrale, qui louait les espaces aux employés[12].

Le village disposait également d'une auberge de 13 chambres, une école primaire qui offrait l'enseignement en français et en anglais, deux églises, une catholique et une protestante, un magasin général, une usine de filtration et une clinique. Des installations de loisir permettaient la pratique du curling, du hockey sur glace et du ski alpin en hiver, et du tennis et de la balle-molle en été. Avant la construction de la centrale de la Trenche, inaugurée en 1950, le site était difficile d'accès, puisque les travailleurs étaient coupés de la route menant à La Tuque et au reste du Québec[8].

Les avancées technologiques des années 1960 en matière de télécommunication auront toutefois raison du village. La décision de contrôler la centrale à partir de La Tuque, à une soixantaine de kilomètres en aval, est prise en 1969 et le village est démantelé en 1974, au grand désarroi des ouvriers qui y ont passé leur carrière[13], ne laissant sur pied que 7 résidences. Deux sont utilisées par Hydro-Québec pour tenir des réunions. Les cinq autres sont à la disposition des employés d'Hydro-Québec qui peuvent y aller passer leurs vacances. L'endroit est renommé pour la qualité de sa pêche[8]. La truite mouchetée, le doré, le brochet et la truite grise sont les espèces les plus fréquemment pêchées dans les lacs avoisinants[12].

Modernisations

En 1963, la propriété de la centrale de Rapide-Blanc est transférée à Hydro-Québec dans le cadre de l'acquisition des compagnies privées d'électricité par la société d'État.

En , Hydro-Québec annonce l'automatisation de ses centrales du Haut-Saint-Maurice. Le projet de 2,5 millions de dollars a entraîné la mutation des 71 employés affectés aux sites de Rapide-Blanc et de la Trenche et la fermeture du village de Rapide-Blanc, où vivaient 54 familles et 240 personnes. La société d'État invoque alors l'accessibilité accrue au site, la préférence des employés pour la vie en milieu urbanisé et des économies annuelles de 450 000 dollars pour justifier l'abandon du village[14].

Dès l'été 1971, l'opération de la centrale est automatisée grâce à un réseau à micro-ondes et la centrale est contrôlée à partir d'un poste situé au centre-ville de La Tuque. Au début du XXIe siècle, il ne reste plus que 7 petites maisons qui ont été rénovées et conservées[15].

Depuis l'automatisation, l'aménagement hydroélectrique est visité en semaine par une équipe d'une quinzaine de travailleurs chargés des opérations de maintenance sur la centrale ainsi que sur les trois barrages auxiliaires de Manouane. En 2006, son temps d'indisponibilité de 0,86 % était le plus bas du secteur des Cascades d'Hydro-Québec. Néanmoins, l'ouvrage, qui a célébré son 75e anniversaire en 2009, demande quelques attentions ; des travaux ont été menés sur une vanne de l'évacuateur de crue à l'été 2006[16].

En 2007, le poste électrique installé sur le toit de la centrale est modernisé afin d'accueillir une nouvelle ligne de transport construite au coût de 104,5 millions de dollars[17]. Longue de 60 km et formée de pylônes haubanés, la ligne de 230 kV achemine l'électricité produite aux nouvelles centrales de la Chute-Allard et des Rapides-des-Cœurs[18], situées en amont, vers le poste des Hêtres, à Shawinigan et les marchés de consommation du sud du Québec. De Rapide-Blanc, une ligne existante descend vers le sud et partage une emprise avec les autres lignes qui partent des autres centrales de la Haute-Mauricie et la ligne de 450 kilovolts à courant continu qui relie Radisson, près des centrales du projet de la Baie-James à Nicolet sur la rive-sud du Saint-Laurent, et de là vers la Nouvelle-Angleterre.

En 2018, Hydro-Québec entreprend une étude d'avant-projet afin de donner une deuxième vie à l'aménagement hydroélectrique. Des travaux préalables à une réfection majeure de l'ouvrage, la réfection du séparateur eau-huile, des mécanismes de levage des vannes de prise d’eau ainsi que la construction d’un nouveau bâtiment d’atelier et de bureau, ont été entrepris au coût de 60 millions $. Le projet de modernisation, qui comprend la rénovation des 6 groupes turbine-alternateur, est entrepris en 2020[19]. Les travaux, estimés à 612 millions $, doivent se terminer en 2026[20].

Rapide-Blanc dans la culture

- Le Rapide-Blanc est une chanson folklorique écrite par Oscar Thiffault en 1954[21].

- Rapide-Blanc, une bande dessinée écrite et illustrée par Pascal Blanchet en 2006.

Notes et références

- Gouvernement du Québec, « Coucoucache », Banque de noms de lieux du Québec, sur Commission de Toponymie (consulté le )

- "Noms et lieux du Québec", ouvrage de la Commission de toponymie paru en 1994 et 1996 sous la forme d'un dictionnaire illustré imprimé, et sous celle d'un cédérom réalisé par la société Micro-Intel, en 1997, à partir de ce dictionnaire.

- Bellavance 1994, p. 89.

- Dales 1957, p. 89.

- Dales 1957, p. 90.

- Gouvernement du Canada, « Coucoucache », Historique Foncier des Terres Indiennes au Québec, sur Ressources naturelles Canada (consulté le ), p. 17

- Matthew Evenden, « La mobilisation des rivières et du fleuve pendant la Seconde Guerre mondiale : Québec et l’hydroélectricité, 1939-1945 », Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. 60, nos 1-2, , p. 125-162 (lire en ligne)

- Dany Rousseau, « La Baie-James des années 1930 », Le Nouvelliste, , B6 (lire en ligne)

- G. W. Kindersley, « Messagers de la Shawinigan », Shawinigan Journal, , p. 8-11 (lire en ligne)

- Hydro-Québec Production, Rivière St-Maurice – Étude de rupture du barrage Gouin. Rapport RA-051-33, (lire en ligne), chap. 2, p. 5

- Bellavance 1994, p. 180-181

- « Au Rapide-Blanc : un village au nord du nord », Photo-Journal, (lire en ligne)

- J. André Dionne, « Carl Williams a vu naitre Rapide-Blanc et le verra aussi disparaitre », L'Écho, , p. 22 (lire en ligne)

- « L'automatisation continue son œuvre. Fermeture du village de Rapide Blanc », L'Écho, La Tuque, Québec, , p. 3 (lire en ligne)

- « La route des centrales hydroélectriques du Haut-Saint-Maurice », Tourisme Haut-Saint-Maurice,

- « Centrale Rapide-Blanc - Portrait de famille », Hydro-Presse, Hydro-Québec, (lire en ligne)

- Régie de l'énergie du Québec, « Décision D-2006-36 » [PDF], sur regie-energie.qc.ca,

- Hydro-Québec TransÉnergie, « Ligne à 230 kV Chute-Allard–Rapide-Blanc. Bulletin d'information numéro 2 » [PDF], sur hydroquebec.com, , p. 4

- « Mauricie : Hydro-Québec investit plus de 610 millions de dollars à la centrale de Rapide-Blanc », Hydro-Québec, (consulté le )

- « Projets et travaux de construction : Réhabilitation de l’aménagement de Rapide-Blanc », sur Hydro-Québec (consulté le )

- Commission de toponymie du Québec, « Barrage de Rapide-Blanc », sur Topos sur le web (consulté le )

Voir aussi

Bibliographie

- Claude Bellavance, Shawinigan Water and Power (1898-1963) : Formation et déclin d'un groupe industriel au Québec, Montréal, Boréal, , 456 p. (ISBN 2-89052-586-4)

- Pascal Blanchet, Rapide Blanc, Montréal, La Pastèque, , 156 p. (ISBN 978-2-922585-43-8)

- (en) John H. Dales, Hydroelectricity and Industrial Development Quebec 1898-1940, Cambridge, Mass., Harvard University Press, , 265 p.

Articles connexes

Liens externes

- Le Rapide-Blanc - Site maintenu par d'anciens résidents du village

- [PDF] Schéma de l'aménagement Rapide-Blanc

- Centrale de Rapide-Blanc - Site d'Hydro-Québec Production

- Barrage de Rapide-Blanc - Centre d'expertise hydrique du Québec