Carsan

Carsan est une commune française située dans le nord-est du département du Gard, en région Occitanie.

| Carsan | |

Église. | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Gard |

| Arrondissement | Nîmes |

| Intercommunalité | Communauté d'agglomération du Gard Rhodanien |

| Maire Mandat |

Brigitte Vandemeulebroucke 2020-2026 |

| Code postal | 30130 |

| Code commune | 30070 |

| Démographie | |

| Population municipale |

770 hab. (2020 |

| Densité | 66 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 44° 14′ 19″ nord, 4° 35′ 39″ est |

| Altitude | Min. 98 m Max. 307 m |

| Superficie | 11,71 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Unité urbaine | Pont-Saint-Esprit (banlieue) |

| Aire d'attraction | Pont-Saint-Esprit (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Pont-Saint-Esprit |

| Législatives | Quatrième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | carsan.fr |

Exposée à un climat méditerranéen, elle est drainée par l'Arnave, le ruisseau des Crozes, le ruisseau du Moulin et par un autre cours d'eau. La commune possède un patrimoine naturel remarquable : un site Natura 2000 (la « forêt de Valbonne ») et deux zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Carsan est une commune rurale qui compte 770 habitants en 2020, après avoir connu une forte hausse de la population depuis 1962. Elle est dans l'agglomération de Pont-Saint-Esprit et fait partie de l'aire d'attraction de Pont-Saint-Esprit. Ses habitants sont appelés les Carsanais ou Carsanaises.

Le patrimoine architectural de la commune comprend un immeuble protégé au titre des monuments historiques : l'église Notre-Dame, inscrite en 1976.

Géographie

Urbanisme

Typologie

Carsan est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [1] - [I 1] - [2]. Elle appartient à l'unité urbaine de Pont-Saint-Esprit, une agglomération intra-départementale regroupant 4 communes[I 2] et 14 063 habitants en 2017, dont elle est une commune de la banlieue[I 3] - [I 4].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Pont-Saint-Esprit, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 5 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[I 5] - [I 6].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (56,6 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (56,6 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (56,6 %), cultures permanentes (31,6 %), zones agricoles hétérogènes (9,5 %), zones urbanisées (2,4 %)[3].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Politique et administration

Liste des maires

Population et société

Démographie

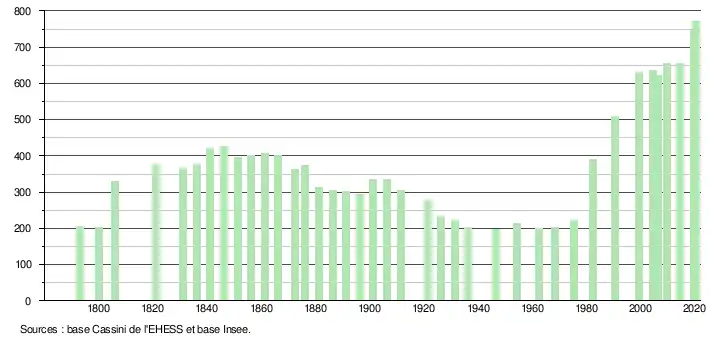

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[6]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[7].

En 2020, la commune comptait 770 habitants[Note 3], en augmentation de 17,56 % par rapport à 2014 (Gard : +2,1 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Histoire

Le Château de Montaigu

On ne peut pas au juste situer la date de naissance du Château de Montaigu et du village de Carsan mais il semble que depuis le camp romain de Mons Acertus, la colline de Montaigu soit un lieu habité ou du moins une position stratégique. Il ne serait pas étonnant que la première fortification féodale y ait été construit dès le VIIIe siècle. La naissance du village de Carsan on peut situer au-delà du Xe siècle[10].

Le Château de Motaigu, possession de la famille «Géraud de Montaigu», atteint son apogée entre le IXe et le XIVe siècle. La famille «Géraud de Montaigu» était l'une des plus riches et des plus pui

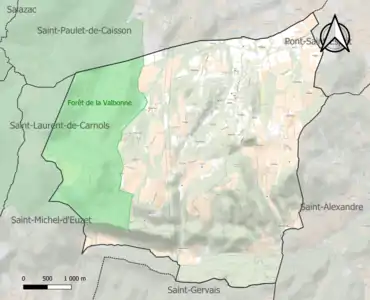

Réseau Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen de sites naturels d'intérêt écologique élaboré à partir des directives habitats et oiseaux, constitué de zones spéciales de conservation (ZSC) et de zones de protection spéciale (ZPS)[Note 4]. Un site Natura 2000 a été défini sur la commune au titre de la directive habitats : la « forêt de Valbonne »[12], d'une superficie de 5 052 ha, un milieu boisé avec des formations forestières remarquables. On y recense plus d'une dizaine d'espèces d'orchidées, de nombreux reptiles et amphibiens, oiseaux etc., ainsi qu'une végétation très diversifiée [13].

Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique

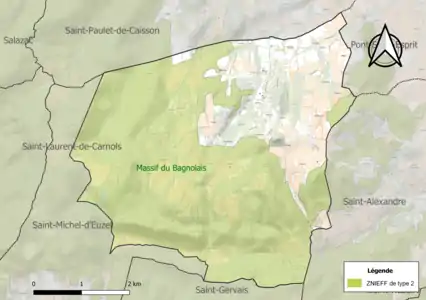

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire. Une ZNIEFF de type 1[Note 5] est recensée sur la commune[14] : la « forêt de la Valbonne » (1 077 ha), couvrant 5 communes du département[15] et une ZNIEFF de type 2[Note 6] - [14] : le « massif du Bagnolais » (7 716 ha), couvrant 18 communes du département[16].

ssantes de la rive droite du Rhône, portant comme blason «De gueules à la tour donjonnée de deux pièces l'une sur l'autre, d'argent». Le Château de Montaigu est décrit par Louis Bruguier-Roure, inspecteur de la Société française d'archéologie pour le département du Gard et historien local, comme forteresse «[b]âtie au sommet d'une motte escarpée, [qui] […] comprenait des bâtiments d'habitations, de vastes dépendances et un gros et fier donjon enveloppé dans une enceinte ovoïde. Deux portes bastionnées, l'une au levant, l'autre au couchant, conduisent dans l'intérieur de la place forte." Dans la seconde moitié du XIVe siècle, au cours de la Guerre de Cent Ans, des bandes de pillards «Les Grandes Compagnies de Routiers» se répandent dans les campagnes. Fin décembre 1360, un millier de «Routiers» réussissent à s'emparer de Pont Saint-Esprit. Le Château de Montaigu était bientôt investi et Valbonne et Goudargues étaient à leur tour occupés. C'est à cette periode qu'il faut situer la fin ou du moins le déclin du Château de Montaigu. Dans un Château peut être mal fortifié ou trop vulnerable, les seigneurs ont pris la décision de quitter la forteresse et d'aller habiter en ville à l'abri des remparts. Au XVe le Château est incendié et laissé à l'abandon. Tombé en ruines les gens de Carsan montent à l'assaut de Montaigu pour en prendre les pierres et construire des maisons[17].

- Carte des ZNIEFF de type 1 et 2 à Carsan.

Carte de la ZNIEFF de type 1 sur la commune.

Carte de la ZNIEFF de type 1 sur la commune. Carte de la ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Carte de la ZNIEFF de type 2 sur la commune.

L'Église Notre-Dame de Carsan et l'Ermitage

Depuis le Xe siècle, Carsan est une paroisse du diocèse d'Uzès. Sous le titre de «Claustrum et prioratus Beatae Mariae de Carsan», il est fait mention dès 1265 dans une charte d'une église et d'un monastère à Carsan. Il ne semble pas que, en fait de monastère, l'on puisse entrevoir autre chose qu'un cloître à l'usage du prieur, c'est-à-dire du prêtre qui avait la fonction du curé. Mais en 1424, l'église et le cloître de Carsan sont choisis par le Sénéchal de Beaucaire et de Nîmes pour la fondation d'un monastère d'hommes qui fut confirmée en 1425 par une Bulle du Pape Martin V. L'ermitage de Notre Dame de Carsan tient une place à part dans l'histoire du diocèse d'Uzès. Quoique composé de moines bénédictins, il a presque pas de relations avec l'ordre et il n'a rien de commun avec les grandes abbayes clunisiennes. Avec ses quatre hommes vivants isolés, occupés à la recherche de Dieu, à peine pourrait on le comparer à une petite chartreuse[18].

La construction de l'église de Carsan on peut remonter à l'époque carolingienne. De forme d'une croix latine orientée vers le levant (en direction de Jérusalem), l'église de Carsan se distingue des églises environnantes par sa large coupole et son clocheton au Sud du transept. Au levant, où il faut situer le cloître primitif et le prieuré, une porte murée dans la chapelle Nord donne sur la cour de la vieille ferme attenante à l'église. À l'installation des moines en 1424, l'église est ruinée, mais n'est pas démolie. Le corps devait être constitué par l'actuelle chapelle Nord et les ermites, après s'être installés, ont dû réaliser le cœur actuel et la grande nef. Le dôme, sans doute, est-il plus récent. Bien que l'aspect général de l'église ne paraisse pas s'être modifié depuis le XVe siècle, l’intérieur a probablement été refait plusieurs fois au cours des siècles. Le Curé Lambert a fait repeindre les peintures visibles aujourd'hui en 1863. Un peu plus tard, un autre curé fait construire le clocher actuel qui est une imitation de la tour fenestrelle d'Uzès. La nouvelle tour, d'une part fait perdre à l'église son style roman mais d'autre part le clocher est devenu un des symboles principales de Carsan[19].

Notre-Dame de Rouzigue

Au XIIe siècle saint Bernard de Clairvaux, restaurateur de l'ordre Cistercien, renouvelle le culte marial. Des sanctuaires marials surgissent partout et le diocèse d'Uzès ne veut pas être en reste. Ils viennent s'ajouter de nombreuses chapelles paroissiales aux pèlerinages de Rochefort et de Primecombe: Notre-Dame de la Rose à Pont-Saint-Esprit, Notre-Dame du Verger à Aigueze et Notre-Dame de Rouzigue à Carsan. Les chrétiens d'alors viennent de loin pour supplier la Vierge de guérir leurs enfants de cette maladie qui leur "rouzigue" (c'est-à-dire leur ronge) la peau. La Madone romane fut brisée au cours de la Révolution mais fut réparée par les habitants du village. Le pèlerins se rendaient en procession jusque vers le cimetière faisant résonner à l'honneur de la Vierge de Carsan la campagne du vieux cantique provençal[20]:

«I. Benis, bono Mero / Ti pious enfant / Ausis sa preguiero / Vierjo de Carsan

II. Toun pichot village / Es lio benesi/ De pelerinage / Toun cur l'a cousi

III. Touto l'encountrado / I a mai de mille an / Venié chaco annado / Te veire à Carsan

[…]

IX. Se lou mau rousigo / Lis amo e li corp / Vierjo de Rousigo / Mataras la mor

X. Baio à la jouinesso / La fe d'ancien tems / Gardo à la vieilesso / L'esper dou printemps

[…]

XV. Ame counfienço / Touti te pregan / Siés nosto desfenso / Vierjo de Carsan»[20]

Le village de Carsan

La naissance du village de Carsan se situe au Xe siècle. On ne peut affirmer que le village découle directement de Montaigu, mais il est fort probable que ce n'était, à l'origine, que quelques cabanes de serfs serrés autour du château. Depuis la fin du Moyen Âge jusqu'à la Révolution, Carsan fut un village peuplé et laborieux, serré autour de l'église. Le centre historique de Carsan se compose d'un pittoresque ensemble des bâtiments le long de la D 306 qui serpente à travers le village, l'église, l'ancien monastère, la mairie et la bibliothèque d'un côté et quelques fermes, des maisons et l'ensemble du Café de la Gaieté, ancien presbytère et restaurant et de l'ancienne école de l'autre. Il existe un compoix de 1557 qui donne une liste des propriétaires de Carsan avec le détail de leurs propriétés. La « Communauté de Montagut le Neuf » comme on appelle Carsan au VXIIe siècle élit chaque année deux Consuls, dont l'un a le titre de Ier Consul. Ils sont chargés de représenter la Communauté auprès des seigneurs et de surveiller la collecte des impôts royaux. Quelques noms de Iers Consuls sont parvenus: Francisco Daguena (1621), Hector Chappuis (1630), Laurent Bringuier (1654), Laurent Bony et Simon Béraud (1660), Balthazard Chapuis (1668), François Long (1688), Pierre Marvincent (1698), Pierre Bayle (1757), Simon Charousset (1772) et Pierre Fabre (1777). D'après les « librettes d'impositions », une liste des habitants de la commune avec le montant de leurs impôts, les « frères ermites » paient chaque année environ 16 livres, ce qui est peu et qui correspond aux montants payés par la plupart des habitants. Mr Ferminau, un habitant riche, en 1693 paie 44 livres, le sieur Balthazard Chapuis qui fut plusieurs fois Consul, paie 25 livres, Noble billes de Roubin en paie 40 et en 1695 58 livres. En 1695 apparait le Baron d'Ayguines qui paie 37 livres et en 1698 Noble Jean Baptiste de Queyla qui en paie 54. En 1709 on fait la distinction entre les personnes qui habitent à Carsan, tels que le Noble Jean-Baptiste de Ferminaud, Balthazard Chapus et les «forains», les personnes qui n'habitent pas à Carsan, tel Jean-Baptiste Plantin, ancêtre de la famille Plantin de Villeperdrix. En 1714 apparaît un Messire François de Lauzun (Curé) et en 1729 Mr. Pierre Raynaud (ancien capitaine), dont l'imposition est de 79 livres qui laisse supposer une solide fortune dont on ignore les origines[21].

La « Commune de Carsan » fut constituée dans ses limites actuelles (à quelques variantes près) dès 1790. Elle faisait partie du canton de Saint-Paulet de Caisson et du district de Pont-Saint-Esprit qui comprenait cinq cantons et trente neuf communes, mais dès l'an III (1796), Carsan devient l'une des seize communes du canton de Pont-Saint-Esprit quand les districts sont supprimés. Au Second Empire, on ferme le petit cimetière autour de l'église et on en construit un nouveau au levant, à flanc de colline. Devant on aménage une place et on construit alors la Mairie dont l'emplacement de choix et la belle structure font un édifice qui répond bien à sa vocation. Sur la place, on construit par souscription un grand calvaire. La fontaine et le bassin datent aussi de cette époque. Des fermes s'écroulent, d'autres se construisent et le village trouve sa vie dans l'agriculture et à la mine dont Jacques Aubert, un propriétaire de Pont Saint-Esprit avait obtenu la concession à la fin du Ier Empire. Pour l'économie locale, l'extraction de lignite fut un apport non négligeable et se poursuivit pendant plus d'un siècle et s'étendit sur tous les villages environnants jusqu'à Barjac. La mine ferme après la guerre de 1914–1918 et après la guerre de 1939–1945 il n'y a plus de Curé résident[22].

Économie

Revenus

En 2018 (données Insee publiées en ), la commune compte 289 ménages fiscaux[Note 7], regroupant 723 personnes. La médiane du revenu disponible par unité de consommation est de 23 660 €[I 7] (20 020 € dans le département[I 8]).

Emploi

| 2008 | 2013 | 2018 | |

|---|---|---|---|

| Commune[I 9] | 7,8 % | 11,1 % | 8,2 % |

| Département[I 10] | 10,6 % | 12 % | 12 % |

| France entière[I 11] | 8,3 % | 10 % | 10 % |

En 2018, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 467 personnes, parmi lesquelles on compte 78,3 % d'actifs (70,1 % ayant un emploi et 8,2 % de chômeurs) et 21,7 % d'inactifs[Note 8] - [I 9]. Depuis 2008, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des 15-64 ans est inférieur à celui de la France et du département.

La commune fait partie de la couronne de l'aire d'attraction de Pont-Saint-Esprit, du fait qu'au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle[Carte 2] - [I 12]. Elle compte 78 emplois en 2018, contre 98 en 2013 et 60 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 333, soit un indicateur de concentration d'emploi de 23,4 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 62,2 %[I 13].

Sur ces 333 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 51 travaillent dans la commune, soit 15 % des habitants[I 14]. Pour se rendre au travail, 91,4 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 2,3 % les transports en commun, 2,6 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 3,7 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile)[I 15].

Secteurs d'activités

45 établissements[Note 9] sont implantés à Carsan au . Le tableau ci-dessous en détaille le nombre par secteur d'activité et compare les ratios avec ceux du département[Note 10] - [I 16].

| Secteur d'activité | Commune | Département | |

|---|---|---|---|

| Nombre | % | % | |

| Ensemble | 45 | 100 % | (100 %) |

| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 5 | 11,1 % | (7,9 %) |

| Construction | 13 | 28,9 % | (15,5 %) |

| Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration | 8 | 17,8 % | (30 %) |

| Information et communication | 2 | 4,4 % | (2,2 %) |

| Activités financières et d'assurance | 1 | 2,2 % | (3 %) |

| Activités immobilières | 2 | 4,4 % | (4,1 %) |

| Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien | 3 | 6,7 % | (14,9 %) |

| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 4 | 8,9 % | (13,5 %) |

| Autres activités de services | 7 | 15,6 % | (8,8 %) |

Le secteur de la construction est prépondérant sur la commune puisqu'il représente 28,9 % du nombre total d'établissements de la commune (13 sur les 45 entreprises implantées à Carsan), contre 15,5 % au niveau départemental[I 17].

Entreprises et commerces

Les trois entreprises ayant leur siège social sur le territoire communal qui génèrent le plus de chiffre d'affaires en 2020 sont[23] :

- Bigonnet, commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés (282 k€)

- Villanueva, travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (98 k€)

- Malachie, activités des marchands de biens immobiliers (18 k€)

Agriculture

La commune est dans les Garrigues, une petite région agricole occupant le centre du département du Gard[24]. En 2020, l'orientation technico-économique de l'agriculture[Note 12] sur la commune est la viticulture[Carte 3]. Cinq exploitations agricoles ayant leur siège dans la commune sont dénombrées lors du recensement agricole de 2020[Note 13] (18 en 1988). La superficie agricole utilisée est de 117 ha[26] - [Carte 4] - [Carte 5].

Culture locale et patrimoine

- Église Notre-Dame de Carsan. L'édifice a été inscrit au titre des monuments historiques en 1976[27].

Personnalités liées à la commune

- Famille noble d´extraction chevaleresque : Valoussière (de), dont descendants en France, aux États-Unis et au Brésil.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Les armes de Carsan se blasonnent ainsi : De gueules à la fasce losangée d'argent et de sable[28]. |

|---|

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- « Site Officiel de la commune de Carsan », sur www.carsan.fr (consulté le )

- « Le site Officiel de tourisme de la Communauté d'Agglomération du Gard rhodanien », sur www.tourisme-gard-rhodanien.com (consulté le )

- « Carsan sur le site de l'Institut géographique national », sur wikiwix.com (consulté le )

- « Insee - Chiffres clés : Carsan », sur www.insee.fr (consulté le )

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en celle d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Dans les sites Natura 2000, les États membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les types d'habitats et d'espèces concernés, par le biais de mesures réglementaires, administratives ou contractuelles[11].

- Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national.

- Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes.

- Un ménage fiscal est constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement. Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident au moins une déclaration indépendante de revenus et l’occupation d’un logement connu à la taxe d’habitation.

- Les inactifs regroupent, au sens de l'Insee, les élèves, les étudiants, les stagiaires non rémunérés, les pré-retraités, les retraités et les autres inactifs.

- L'établissement, au sens de l’Insee, est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'unité légale. Il produit des biens ou des services.

- Le champ de ce tableau couvre les activités marchandes hors agriculture.

- Les données relatives à la surface agricole utilisée (SAU) sont localisées à la commune où se situe le lieu principal de production de chaque exploitation. Les chiffres d'une commune doivent donc être interprétés avec prudence, une exploitation pouvant exercer son activité sur plusieurs communes, ou plusieurs départements voire plusieurs régions.

- L'orientation technico-économique est la production dominante de l'exploitation, déterminée selon la contribution de chaque surface ou cheptel à la production brute standard.

- Le recensement agricole est une opération décennale européenne et obligatoire qui a pour objectif d'actualiser les données sur l'agriculture française et de mesurer son poids dans l'agriculture européenne[25].

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Carte de la commune dans le zonage des aires d'attraction de villes. », sur l'observatoire des territoires (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la spécialisation de la production agricole par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée (SAU) moyenne par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la surface agricole utilisée (SAU) par commune et de la SAU moyenne », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

Site de l'Insee

- « Commune rurale - définition » (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Pont-Saint-Esprit » (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 à Carsan » (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 dans le Gard » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 à Carsan » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans le Gard » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur site de l'Insee (consulté le ).

- « Emp T5 - Emploi et activité en 2018 à Carsan » (consulté le ).

- « ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la commune en 2018 » (consulté le ).

- « ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2018 » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 à Carsan » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 dans le Gard » (consulté le ).

Autres sources

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IEO_BdTopoc : http://bdtopoc.org

- (oc + fr) Frédéric Mistral et Jules Ronjat, Lou Trésor dou Félibrige ou Dictionnaire provençal-français : embrassant les divers dialectes de la langue d'oc moderne..., Raphèle-lès-Arles, M. Petit, , 1179 p., 2 vol. ; 25 cm (ISBN 84-499-0563-X, BNF 37258238), p. 481, t.1

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- André Chapus: Histoire de Carsan. La Voix de Carsan, ed. par André Vince13 juillet 2021.

- Réseau européen Natura 2000, Ministère de la transition écologique et solidaire

- « Liste des zones Natura 2000 de la commune de Carsan », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR9101398 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le )

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Carsan », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF la « forêt de la Valbonne » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « massif du Bagnolais » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- André Chapus: Histoire de Carsan. La Voix de Carsan, ed. par André Vincent p. 2.

- André Chapus: Histoire de Carsan. La Voix de Carsan, ed. par André Vincent p. 3.

- André Chapus: Histoire de Carsan. La Voix de Carsan, ed. par André Vincent p. 3-4.

- André Chapus: Histoire de Carsan. La Voix de Carsan, ed. par André Vincent p. 5.

- André Chapus, Histoire de Carsan. La Voix de Carsan, ed. par André Vincent, p. 6.

- André Chapus, Histoire de Carsan. La Voix de Carsan, ed. par André Vincent, p. 6–7

- « Entreprises à Carsan », sur entreprises.lefigaro.fr (consulté le ).

- « Les régions agricoles (RA), petites régions agricoles(PRA) - Année de référence : 2017 », sur agreste.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- Présentation des premiers résultats du recensement agricole 2020, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 10 décembre 2021

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans la commune de Carsan - Données générales », sur recensement-agricole.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Eglise Notre-Dame », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

- « Blason de la commune », sur www.labanquedublason2.com (consulté le ).