Canal de Saint-Martory

Le canal de Saint-Martory est un canal d'irrigation français.

| Canal de Saint-Martory | |

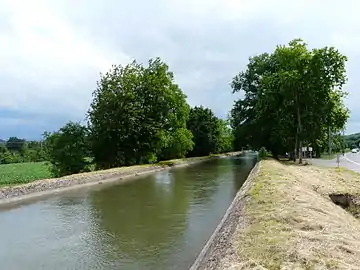

Le canal de Saint-Martory à Boussens. | |

| Géographie | |

|---|---|

| Pays | France |

| Coordonnées | 43° 08′ 33″ N, 0° 55′ 54″ E |

| Début | Garonne à Saint-Martory |

| Fin | Garonne à Toulouse |

| Traverse | Haute-Garonne |

| Caractéristiques | |

| Statut actuel | En service |

| Longueur | 71,2 km |

| Usage | Canal d'irrigation |

| Histoire | |

| Année début travaux | 1866 |

| Année d'ouverture | 1877 |

| Commanditaire | Napoléon III |

Géographie

Le canal de Saint-Martory est situé dans le département de la Haute-Garonne, en région Occitanie. Il est alimenté par les eaux de la Garonne. Son parcours va de Saint-Martory, lieu de la prise d'eau, jusqu'à son retour à la Garonne, à Toulouse[1].

Le canal est enterré depuis la sortie de la base de loisirs de la Ramée jusqu'à son débouché dans la Garonne.

Infrastructure et système hydrographique

Le canal principal parcourt une longueur de 71,2 km[2] depuis sa prise d’eau à Saint-Martory jusqu’à son exutoire en Garonne à Toulouse. Le débit maximum de prélèvement peut atteindre jusqu’à 10 m3/s. Le canal principal alimente un système hydrographique avec plus de 150 km de canaux, 90 km de fossés et 220 km de rivières réalimentées.

Histoire

La vallée de la Garonne est depuis longtemps une voie de communication importante entre les Pyrénées et Toulouse. Le fleuve a été utilisé dès l'Antiquité notamment pour acheminer des matériaux de construction, calcaire et marbre (marbre de Saint-Béat), sur Toulouse[3]. Le trafic atteint son apogée entre le XVIIIe siècle et le milieu de XIXe siècle, et se compose pour l'essentiel d’exportation de matières premières en provenance des Pyrénées utilisées localement à Toulouse.

Cependant, la Garonne ne permet que la navigation de petite embarcations dans des conditions assez difficiles. Pour faciliter ces échanges économiques, des projets de construction d'un canal navigable voient le jour au XIXe siècle. L'objectif d'un tel ouvrage est double : outre le transport de marchandises, ce canal doit permettre l'irrigation des cultures sur les coteaux ouest de la Garonne.

Avec l'apparition du chemin de fer, le projet de canal navigable est abandonné, et c'est un canal d'irrigation qui est construit en 1866.

L'empereur Napoléon III ordonna par décret du sa réalisation pour lutter contre les sécheresses, tout en favorisant la culture agricole. Le canal est construit par la Compagnie d’irrigation entre 1866 et 1877. Un contrat de concession est souscrit pour concéder le canal durant cinquante ans à la compagnie anglaise General irrigation and water supply company of France limited, puis au Conseil général de la Haute-Garonne[4] - [5] assuré par le Service départemental de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne (SDEA) (concession à perpétuité depuis 1927). Depuis 2010, ce service est devenu indépendant sous forme de syndicat mixte. L’exploitation du canal de Saint-Martory est donc confiée au Syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de Haute-Garonne (SMEA)[6] pour la fourniture d’eau brute, sous l'appellation « Réseau31 ».

Rôles et fonctions

Le canal de Saint Martory est un vecteur d’aménagement du territoire, de développement économique et de politique publique de l’eau sur le département de la Haute-Garonne.

Le système de Saint-Martory s’inscrit comme une réponse durable aux enjeux dans les domaines :

- sanitaire : alimentation en eau potable de plus de 200 000 habitants

- agricole : irrigation de plus de 10 000 ha de surface agricole, soit un quart des surfaces irriguées dans la Haute-Garonne

- environnemental : alimente et maintient les cours, en contribuant à l’hydrographie de la plaine de la Garonne, et assure le soutien des étiages des rivières Louge et Touch aval

- industriel : défense incendie SEVESO 2 (Antargaz Boussens) - ZI du Bois Vert (Portet-sur-Garonne) - refroidissement industriel (usine SETMI à Toulouse)

- énergie renouvelable : producteur d’énergie hydroélectrique (cinq micro-centrales électriques, dont celle située à Mondavezan, propriété du conseil départemental, utilisent la force motrice de l’eau du canal)

- ludique : agrément des territoires (alimentation du lac de la zone de loisirs de la Ramée[7] en limite de la commune de Toulouse)

Communes traversées

Le canal de Saint-Martory traverse le territoire de 19 communes, soit d'amont vers l'aval :

Gestion de l’ouvrage

Réseau31[8] (SMEA) est un service public sous la forme d'un Syndicat mixte ouvert. Il est le gestionnaire du système de Saint-Martory. Son exploitation est organisée autour de deux centres techniques, localisés sur les communes de Mondavezan et Frouzins, avec astreintes 24 heures sur 24.

Exploitation courante du système du Canal de Saint-Martory

Les centres techniques de Mondavezan et de Frouzins assurent l’exploitation courante du système de Saint-Martory à savoir :

- entretien des canaux et des équipements

- surveillance

- régulation des débits

- exploitation d'une microcentrale hydroélectrique localisée à Mondavezan

Notes et références

- Canal de Saint-Martory sur le site de la mairie de Cugnaux, consulté le 1er novembre 2011.

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Canal de Saint-Martory (O---0022) » (consulté le ).

- Jean-Michel Minovez, « Grandeur et décadence de la navigation fluviale : l'exemple du bassin supérieur de la Garonne du milieu du XVIIe au milieu du XIXe siècle », Histoire, économie et société, vol. 18, , p. 569–592 (DOI 10.3406/hes.1999.2050, lire en ligne, consulté le )

- Depuis 2015, le conseil général est remplacé par le conseil départemental

- « Conseil départemental de la Haute-Garonne », sur CD31 (consulté le )

- Réseau31

- « Actualité - Une autre idée de l'eau », sur www.reseau31.fr (consulté le )

Annexes

Liens externes

- Canal de Saint-Martory sur le site de la mairie de Cugnaux