Blackbirding

Le blackbirding désigne le système de recrutement, non officiel et majoritairement forcé, de travailleurs issus des populations autochtones des îles du Pacifique, afin d'approvisionner en main d’œuvre les mines et plantations des colonies occidentales. Il a été pratiqué pendant la seconde moitié du XIXe siècle.

Bien qu'initialement basé sur le principe de l'engagement volontaire, l’esclavage étant officiellement aboli dans les pays occidentaux, le blackbirding se rapproche plus du système de la traite, à l'instar de celle des Africains. Il a notamment contribué à dépeupler des îles et des archipels. De même, les conditions de vie et de travail des populations déplacées s'apparentent à l'esclavage[1].

La demande pour ce type de main-d'œuvre bon marché provenait principalement de colons européens d'Australie (Queensland et Nouvelle-Galles du Sud), de la Nouvelle-Calédonie, des Samoa, des Fidji, de Tahiti et d'Hawaï, ainsi que de plantations au Pérou, au Mexique et au Guatemala.

Le blackbirding a fini par être interrompu avec le placement sous protectorat de ces archipels par les nations occidentales, encore que les États ont souvent soutenu les blackbirders (équipages recruteurs) en matant les révoltes qu'ils provoquaient.

Étymologie

Blackbird est le nom anglais du merle noir.

Le blackbird shooting, littéralement la « chasse aux oiseaux noirs », désignait auparavant les chasses à l'homme en Australie. Il semble que les blackbirders aient confondu les deux activités au début.

Histoire

Le blackbirding consistait à kidnapper, ou attirer les insulaires sur les bateaux, puis leur faire signer des contrats de travail aux contreparties dérisoires, qui permettaient de contourner la législation anti-esclavagiste que la marine britannique faisait appliquer. Les salaires n'étaient souvent même pas versés, et le rapatriement promis n'avait pas lieu[2].

Élevages de Nouvelle-Galles du Sud

Dès les années 1840, des travailleurs mélanésiens sont importés en Nouvelle-Galles du Sud par Benjamin Boyd, colon écossais, pour travailler dans ses grandes exploitations d'élevage. Le , 65 ouvriers arrivent à Boyd Town à bord du Velocity sous commandement du capitaine Kirsopp. Puis en , 70 autres arrivent à Sydney, et encore 57 autres en octobre de la même année. Beaucoup de ces Insulaires s'échappent de leurs lieux de travail et sont observés affamés et démunis dans les rues de Sydney[3]. Une enquête révèle l'usage de violence, d'enlèvement et de meurtre lors de la capture des ouvriers, mais ni Boyd et ni Kirsopp ne sont condamnés[4]. L'expérience d'exploitation du travail mélanésien est alors interrompue en Australie jusqu'à ce que Robert Towns reprenne la pratique dans le Queensland au début des années 1860.

Plantations du Queensland

Robert Towns (en) est un riche colon anglais, connu comme le fondateur de Townsville en Australie. Marchand de bois de santal et chasseur de baleine résidant à Sydney, il est également armateur et planteur. Alors qu'en 1863, l'abolition de l'esclavage aux États-Unis entraîne le déclin des plantations américaines, et par voie de conséquence la montée du prix du coton, il organise des expéditions pour approvisionner ses propres plantations de coton en travailleurs bon marché.

Une véritable filière de recrutement se met alors en place, et implique, entre 1863 et 1908, le déplacement de 62 000 individus[1]. Les peuples déplacés étaient des Mélanésiens (appelé Kanakas en anglais, ou « Insulaires des Mers du Sud ») et venaient des îles du Pacifique sud : de Mélanésie, des îles Salomon, du Vanuatu et, en moindre nombre, de Polynésie et d'îles de Micronésie comme Samoa, Kiribati et la province des îles Loyauté.

.jpg.webp)

La forte demande de main-d'œuvre très bon marché dans les industries sucrières et pastorales du Queensland conduit le principal recruteur de Towns, Henry Ross Lewin, et un autre recruteur du nom de John Crossley, à proposer leurs services à d'autres propriétaires terriens. En 1867, les navires King Oscar, Spunkie, Fanny Nicholson et Prima Donna reviennent avec près de 1 000 Kanakas qui sont débarqués dans les ports de Brisbane, Bowen et Mackay.

Cet afflux, ainsi que les informations selon lesquelles les ouvriers récemment arrivés étaient vendus pour 2 £ chacun, et que l'enlèvement avait été au moins partiellement utilisé lors du recrutement, font craindre une nouvelle traite des esclaves[5]. Peu de temps auparavant, les autorités françaises de Nouvelle-Calédonie s'étaient plaintes que Crossley ait volé la moitié des habitants d'un village de Lifou. De même en 1868, un scandale éclate lorsque McEachern, le capitaine du Syren ancré à Brisbane, rapporte que 24 recrues insulaires sont mortes et que les quatre-vingt-dix restantes à bord ont été prises par la force et la tromperie. Malgré la controverse, aucune mesure n'est prise contre McEachern ou Crossley[6], d'autant que de nombreux membres du gouvernement du Queensland sont impliqués dans le blackbirding ou ont des Kanakas qui travaillent sur leurs terres.

Tentatives de réglementation

En 1868, les autorités britanniques tentent de réglementer le trafic et adoptent le Polynesian Labourers Act, une législation censée protéger les travailleurs mélanésiens, mais qui ne sera pas ou peu appliquée[6]. Pire, elle finit par donner une légitimité à une forme d'esclavage dans le Queensland[7].

Un épisode est éclairant, celui du HMS Rosario (en). Ce navire de la Royal Navy, basé à Sydney, est mandaté par les autorités britanniques pour effectuer des arraisonnements et enquêter sur la pratique du blackbirding. En 1869, alors sous le commandement du capitaine George Palmer, le HMS Rosario réussit à intercepter aux Fidji le Daphné, un navire chargé de Mélanésiens. Ce dernier, dirigé par le capitaine Daggett, et affrété par Henry Ross Lewin, est en transit légal, avec la présence à bord d'un agent du gouvernement du Queensland. Toutefois, Palmer fait le constat de conditions de transport dignes d'un « esclavagiste d'Africains », du mauvais état de santé des Kanakas, de leur incompréhension de l'anglais et de l'absence d’interprète, ne sachant pourquoi ils se trouvaient là[7]. Considérant qu'il a affaire à une expédition de traite interlope, Palmer saisit le navire et libère les Kanakas. De même, il arrête le capitaine Daggett et le propriétaire du navire Thomas Pritchard pour esclavage. Ces derniers, emmenés à Sydney pour y être jugés, sont rapidement libérés. En outre, Sir Alfred Stephen, le juge en chef de la Cour suprême de la Nouvelle-Galles du Sud, conclut que le capitaine Palmer a illégalement saisi le Daphné, et lui ordonne de payer des réparations à Daggett et Pritchard[8]. Cette décision, qui annule les actions humanitaires d'un officier supérieur de la Royal Navy, donne une plus grande légitimité au commerce des blackbirders hors du Queensland et lui permet de prospérer.

Résistance des autochtones

Au fur et à mesure que la réalité du blackbirding est mieux comprise par les populations des îles du Pacifique, la résistance se développe. Le recruteur Henry Ross Lewin est tué à l'île Tanna, l'équipage du May Queen est tué à l'île de Pentecôte, et le capitaine et l'équipage du Dancing Wave sont tués aux îles Nggela.

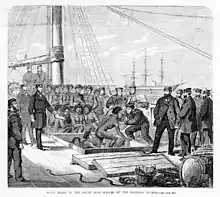

Des navires de la Royal Navy sont alors appelés pour organiser des expéditions punitives sur les populations des îles impliquées dans les meurtres d'équipages blackbirders. À la fin des années 1870, le HMS Beagle (capitaine Houghton), et le HMS Wolverine, (commodore John Crawford Wilson), pratiquent des bombardements aveugles de villages, des raids de marins, des incendies de maisons, ou encore la destruction de récoltes[9] - [10].

Dans les années 1880, l'accès aux armes à feu pour les populations insulaires accentue les actes de résistance, et par voie de conséquence les répressions des forces navales britanniques (HMS Emerald, HMS Cormorant, HMS Miranda, HMS Diamond, HMS Dart).

Les îles Nouvelles-Hébrides et Salomon devenant trop dangereuses pour les blackbirders, les recruteurs se tournent, au milieu des années 1880, vers les îles de Nouvelle-Guinée[6].

Interdiction puis rapatriement forcé

En 1872, le Royaume-Uni adopte le Kidnapping Act, qui met théoriquement hors-la-loi les blackbirders. Toutefois la demande en main d’œuvre pour les plantations est telle que le trafic se poursuit et s'intensifie.

Finalement, en 1901, dans le cadre de la politique raciale Australie blanche, la loi Pacific Islands Labourer Act met un terme à l'activité en Australie. Entre 1906 et 1908, une majorité des 10 000 Kanakas encore vivants dans le Queensland sont rapatriés de force à la suite de la promulgation de cette loi[1].

De plus, lorsqu’un ouvrier mourait en Australie, son salaire était récupéré par le gouvernement du Queensland, qui le reversait alors au Commonwealth pour financer les rapatriements. Selon Clive Moore, professeur à l’université du Queensland : « L’argent des morts payait pour la déportation des vivants »[1].

Bilan humain

Au total, sur les 65 000 Mélanésiens importés dans le Queensland, environ 15 000 Mélanésiens sont morts au travail, un chiffre qui n'inclut pas ceux qui ont expiré en transit ou ont été tués dans le processus de recrutement. Cela représente un taux de mortalité de 30 %, élevé étant donné que la plupart n'avaient que des contrats de trois ans[11]. Il est similaire au taux de mortalité estimé de 33 % des esclaves africains au cours des trois premières années de leur importation en Amérique[12].

Des fosses communes, pleines de ces ouvriers mélanésiens morts sur les plantations, sont encore découvertes aujourd’hui[1].

Après le rapatriement forcé des ouvriers en 1908, seuls 2 500 individus sont autorisés à rester en Australie[1]. Progressivement leurs descendants sont reconnus comme formant une communauté particulière, les « Insulaires des Mers du Sud (en) » : en 1994 par le Commonwealth, en 2000 par le Queensland, et en 2013 par la Nouvelle-Galles du Sud.

Lors du recensement de 1992[13], leur population était estimée à 12 000 individus. Puis lors de celui de 2016, ce sont 6 830 personnes du Queensland qui se déclarent descendants des ouvriers insulaires des Mers du Sud[14].

Souvenir et reconnaissance

Depuis la fin des années 1990, l'Australie et ses territoires reconnaissent progressivement l'existence historique de cette pratique et entament des démarches officielles de réparation symbolique au profit des descendants australiens des victimes de blackbirding[15].

Dans la ville de Mackay, un monument est érigé en 1994 pour commémorer les travailleurs des Iles du Sud qui ont travaillé dans l'industrie de la canne à sucre[16].

Dans les colonies et protectorats français

Afin d'approvisionner ses colonies et protectorats du Pacifique, la France utilise aussi cette pratique de recrutement, connu localement sous le nom de blackbirding. Elle fait alors appel aux armateurs et capitaines britanniques pour engager, de gré ou de force, des travailleurs parmi les populations des îles du Pacifique.

Plusieurs milliers de Gilbertins sont ainsi déplacés pour travailler sur les plantations des Fidji, des Samoa, de Tahiti[17].

En Nouvelle-Calédonie, ce sont des milliers de Néo-Hébridais qui sont importés pour les plantations et les mines[18].

La France instaure en 1874 une législation et un service spécial de l’immigration.

Les abus restent toutefois encore très nombreux et le taux de mortalité de cette population est élevé : environ 30 % d’entre eux mouraient sur les plantations, en raison de leur exposition aux maladies européennes mais aussi de la malnutrition et des mauvais traitements[1]. En 1904, l’enseigne de vaisseau Laurent écrit à propos du recrutement des Néo-Hébridais : « Pour 450 F (…) le Canaque est vendu pour 5 ans (…). Au bout de ce temps (…) 70 % ont disparu, victimes d’un travail trop pénible, de privations exagérées et surtout de mauvais traitements qui forment trop souvent leur seule rétribution »[18].

Les négriers péruviens

L'Est de l'océan Pacifique est aussi concerné. Entre 1861 et 1863, les besoins en main d’œuvre servile du Pérou sont responsables de razzias sur les îles Ellice, Tokelau, Cook, Marquises et sur l’île de Pâques[17].

Afin d'approvisionner les gisements de Guano sur des îles au large de la côte péruvienne, ainsi que les mines et les plantations de canne à sucre, plusieurs expéditions de navires négriers espagnols, catalans et péruviens procèdent à des rafles qui vont durablement dépeupler ces petites îles de Polynésie[19].

Un de ces capitaines, Aguirre, est arrêté à Rapa par les troupes françaises mécontentes des razzias sur ses colonies. Conduit à Tahiti, il est jugé coupable. Son bateau est alors saisi et vendu aux enchères, et ses « prises » libérées et ramenées dans leurs îles respectives au fil des passages de goélettes[20].

Nombre de déplacés et de morts

Blackbirding au Queensland

Concernant uniquement les plantations du Queensland, le nombre de déplacés est estimé à 62 000 individus[1]. De plus, environ 15 000 Mélanésiens sont morts en travaillant dans le Queensland, un chiffre qui n'inclut pas ceux qui ont expiré en transit ou ont été tués dans le processus de recrutement. Cela représente un taux de mortalité de 30 %[11].

Dans la culture populaire

Littérature

- L'auteur américain Jack London aborde le sujet dans son récit de voyage La Croisière sur le Snark, paru en 1911. Il y relate notamment l'attaque d'un équipage de blackbirders par des autochtones des îles Salomon.

- L'écrivain et prospecteur français Georges Baudoux rédige un conte semi-fictif : Jean M'Barai Jean M'Barai, le pêcheur de tripangs. Publié pour la première fois en 1919, l'ouvrage raconte l'histoire brutale du commerce des Kanakas et met en lumière les connexions impériales du XIXe siècle entre le Pacifique français et britannique[21].

- En 2020, l'écrivain et réalisateur de documentaires Jacques-Olivier Trompas, inscrit son roman Blackbird dans cette période peu glorieuse de l’Australie[22].

Cinéma

- Blackbird est un court métrage d'Amie Batalibasi, sorti en 2016, en Australie. Ce film de treize minutes évoque l'histoire d'un frère et d'une sœur des îles Salomon, Kiko (16 ans) et Rosa (24 ans), enlevés de leur île pour aller travailler de force dans une plantation de canne à sucre dans le Queensland, en Australie[23].

Notes et références

- Karine Arguillère, « Le « Blackbirding » : une pratique australienne s'apparentant à l'esclavage », sur Courrier Australien (consulté le )

- Site lecourrieraustralien.com, article "Le « Blackbirding » : une pratique australienne s’apparentant à l’esclavage".

- (en) « The « Phantom » from Sydney », South Australian Register, (lire en ligne, consulté le ).

- (en) « The alleged murder at Rotumah », Bell's Life in Sydney and Sporting Reviewer, (lire en ligne, consulté le ).

- « Revival of the slave trade in Queensland », Queenslander, (lire en ligne, consulté le ).

- (en) Edward W. Docker, The Blackbirders, Angus and Robertson., .

- George Palmer, Kidnapping in the South Seas. Being a narrative of a three months' cruise of H.M. ship Rosario, Edinburgh, Edmonston and Douglas, (lire en ligne).

- « Slaving in Australian courts: blackbirding cases », sur www.paclii.org (consulté le ).

- « Punishment of the South Sea Island massacres », Age, (lire en ligne, consulté le ).

- « South Sea Island outrages », Australasian, (lire en ligne, consulté le ).

- (en) Alex McKinnon, Blackbirds, Australia had a slave trade ?, 2019, p. 44.

- « Life Expectancy and Mortality Rates », sur www.encyclopedia.com (consulté le ).

- [PDF] https://www.health.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0029/385841/health-data-assi.pdf.

- [PDF] https://www.qgso.qld.gov.au/issues/8491/qlds-australian-south-sea-islander-population-census-2016-snapshot.pdf.

- (en) « Le parlement regrette l'exploitation des insulaires du Pacifique »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur ABC Radio Australia, (consulté le ).

- (en-US) Isabella Kwai, « ‘No Slavery in Australia’? These Pacific Islanders Tell a Different Story », The New York Times, (ISSN 0362-4331, lire en ligne, consulté le ).

- Michel Leplat, « Le fait colonial dans l'Océanie insulaire », sur http://histoire-geo.ac-noumea.nc, (consulté le ).

- Joël Dauphiné, « Un aspect de la traite négrière en Océanie : l'exemple néo-hébridais, 1865-1905 », Ultramarines, , p. 10-19.

- Christine Perez, Esclavage polynésien, Paris, Actes du XXVIe congrès du GIREA, , 139 p. (lire en ligne).

- Daniel Pardon, « Noël 1862 : razzia sur l’île de Pâques », sur Tahiti infos (consulté le ).

- (en) Karin Speedy, Georges Baudoux's Jean M'Barai The Trepang Fisherman, University of Technology Sydney ePress, (ISBN 978-0-9945039-2-3 et 978-0-9945039-1-6, DOI 10.5130/978-0-9945039-1-6/, lire en ligne).

- Delphine Barrais, « Sur les traces du "Blackbirding" avec Jacques-Olivier Trompas », sur Tahiti infos (consulté le ).

- Site imdb.com, page sur le film Blackbird.

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- Jean-Marie Gustave Le Clézio, Raga. Approche du continent invisible, Seuil, , 135 p. (ISBN 2020899094)

- (en) Shineberg Dorothy, The people trade : Pacific island laborers and New Caledonia, 1865-1930, Honolulu, University of Hawaii Press, , 309 p.

- Joël Dauphiné, « Un aspect de la traite négrière en Océanie : l'exemple néo-hébridais, 1865-1905 », Ultramarines, , p. 10-19

- Bernard Gille et Pierre-Yves Toullelan, De la conquête à l'exode - Histoire des Océaniens et de leurs migrations dans le Pacifique, t. 1, Au vent des îles, , 346 p. (ISBN 9782909790596), chap. 4 (« Les Océaniens dans la tourmente coloniale : Le "Blackbirding" »), p. 195-271

- Frédéric Angleviel, « De l'engagement comme « esclavage volontaire ». Le cas des Océaniens, Kanaks et Asiatiques en Nouvelle-Calédonie (1853-1963) », Journal de la Société des Océanistes, , p. 65-81 (lire en ligne)

- Christine Perez, Esclavage polynésien, Paris, Actes du XXVIe congrès du GIREA, , 139 p. (lire en ligne)

Liens externes

- (en) Michael Quinion, « Blackbirding Blackbirding », World Wide Words.

- (en) Blackbirding, ABC, .

- (en) Jeff Sparrow, « Friday essay: a slave state - how blackbirding in colonial Australia created a legacy of racism », sur The Conversation (consulté le )