Bataille du mont Vésuve

La bataille du Vésuve est le premier affrontement militaire de la troisième guerre servile qui oppose les esclaves gladiateurs évadés de Capoue à une armée de milice spécialement envoyée par le Sénat romain pour faire face à la rébellion.

| Date | -73 |

|---|---|

| Lieu | Mont Vésuve |

| Issue | Victoire décisive des esclaves |

| Armée d'esclaves rebelle |

| Caius Claudius Glaber | Spartacus |

| 3 000 miliciens | 70 gladiateurs armés et des centaines d'esclaves et bergers |

| 3 000 tués ou disparus | Minimales |

En 73 av. J.-C., une force de 3 000 miliciens, dirigée par le préteur romain Caius Claudius Glaber, assiège et met en état de blocus le groupe d'esclaves en fuite qui s'étaient réfugiés sur le mont Vésuve, mais les hommes de Spartacus adoptent une tactique inhabituelle, descendant en rappel le versant escarpé opposé aux forces romaines, les flanquant et les battant.

Contexte

Révolte de Capoue

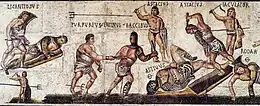

Dans la République romaine du Ier siècle, les jeux de gladiateurs sont l'une des formes de divertissement les plus populaires. Afin de fournir des gladiateurs pour les compétitions, plusieurs écoles de formation, ou ludi, ont été établies dans toute l'Italie[1]. Dans ces écoles, les prisonniers de guerre et les criminels condamnés - considérés comme des esclaves - apprennent les techniques nécessaires pour se battre jusqu'à la mort lors de combats de gladiateurs[2]. En 73 av. J.-C., un groupe d'environ 200 gladiateurs de l'école de Capoue appartenant à Lentulus Batiatus a planifié une évasion. Lorsque leur complot a été dénoncé, une force d'environ 70 gladiateurs saisit des ustensiles de cuisine (haches et broches), s'évada de l'école, s'empara de plusieurs chariots d'armes et armures de gladiateurs et défit la milice de Capoue[3] - [4] - [5] - [6].

Une fois libres, les gladiateurs en fuite élurent des chefs parmi leur groupe, en choisissant deux esclaves gaulois - Crixos et Œnomaüs - et Spartacus, qui était soit un auxiliaire thrace des légions romaines, condamné plus tard à l'esclavage, soit un prisonnier pris par les légions[4]. Il y a un doute sur l'origine de Spartacus, un Thraex étant un type de gladiateur à Rome, le titre de « Thrace » peut simplement faire référence au style de combat de gladiateurs dans lequel il a été entraîné.

Ces esclaves évadés ont pu vaincre une petite troupe de soldats envoyés après eux depuis Capoue et se munir de leur matériel militaire, à la place de leurs armes de gladiateurs. Les sources sont quelque peu contradictoires dans l’ordre des événements qui ont suivi l’évasion, mais elles sont généralement d’accord pour dire que cette bande de gladiateurs en fuite a pillé la région entourant Capoue, a recruté de nombreux autres esclaves dans ses rangs et s’est finalement retirée dans une position plus défendable sur le mont Vésuve.

Alors que les esclaves lancent des raids dévastateurs en Campanie - une région de villégiature des riches et influents de Rome, ainsi que l'emplacement de nombreux domaines - la révolte attire rapidement l'attention des autorités romaines. Au début, ils considéraient que la révolte constituait davantage une vague de criminalité majeure qu'une rébellion armée.

Bataille

Cependant, plus tard cette année-là, Rome dépêche des forces militaires sous l'autorité prétorienne pour réprimer la rébellion[note 1]. Un préteur romain, Caius Claudius Glaber, rassemble une force de 3 000 hommes, non pas en tant que légions, mais en tant que milice, « ramassées à la hâte, et comme en courants ; car les Romains ne pensaient pas encore que c'était une guerre dans toutes les formes. Ils croyaient que c'était quelque chose comme une attaque isolée, semblable à un acte de brigandage[4] ». Les forces de Glaber ont assiégé les esclaves sur le mont Vésuve, bloquant le seul chemin connu pour descendre la montagne. Les esclaves ainsi contenus, Glaber se contente d'attendre que la famine oblige les esclaves à se rendre.

Alors que les esclaves manquent d'entraînement militaire, les forces de Spartacus font preuve d'ingéniosité dans l'utilisation des matériaux locaux disponibles et dans l'utilisation d'une tactique intelligente et peu orthodoxe face aux armées romaines disciplinées[7] - [8]. En réponse au siège de Glaber, les hommes de Spartacus fabriquent des cordes et des échelles à partir de vignes et d'arbres poussant sur les pentes du Vésuve et les utilisent pour descendre en rappel les falaises sur le flanc de la montagne opposé aux forces de Glaber. Ils se sont déplacés autour de la base du Vésuve, ont contourné la troupe romaine et totalement anéanti les hommes de Glaber.

Conséquences

Une seconde expédition, dirigée par le préteur Publius Varinius, est alors envoyée contre Spartacus. Pour une raison quelconque, Varinius semble avoir divisé ses forces sous le commandement de ses subordonnés Furius et Cossinius. Plutarque mentionne que Furius commande environ 2 000 hommes, mais ni les effectifs des forces restantes, ni si l'expédition était composée de milice ou de légions, ne semble être connue. Ces forces ont également été défaites par l'armée d'esclaves en fuite : Cossinius a été tué, Varinius a presque été fait prisonnier et l'équipement des soldats romains a été saisi par les esclaves.

Avec ces succès, de plus en plus d’esclaves se sont rassemblés dans les forces de Spartacus, de même que « beaucoup de bouviers et de pâtres des environs », passant à environ 70 000 personnes. Les esclaves rebelles ont passé l'hiver 73-72 av. J.-C. à former, armer et équiper leurs nouvelles recrues et à étendre leur territoire de raids aux villes de Nola, Nuceria, Thourioi et Métaponte.

Référencement

Notes

- Bien qu'il semble y avoir un consensus sur l'histoire générale des expéditions prétoriennes, les noms des commandants et des subordonnés de ces forces varient considérablement en fonction du récit historique.

Références

- (en) William Smith, Dictionary of Greek and Roman Antiquities, (lire en ligne), p. 574

- (en) Theodor Mommsen, The History of Rome, p. 3233-3238

- Plutarque 1853, p. Marcus Crassus, 166.

- Appien 1808, p. 1:116.

- Tite-Live 1937, p. XCV.

- Florus 1840, p. III.21.

- Frontin 1839, p. I, V:XX-XXII.

- Frontin 1839, p. I, VII:VI.

Bibliographie

- Appien, Guerres civiles, (lire en ligne)

- Tite-Live (trad. Eugène Lasserre), Histoire romaine (Periochae), (lire sur Wikisource)

- Florus (trad. Théophile Baudement), Abrégé de l’histoire romaine, (lire sur Wikisource)

- Salluste, Fragments de la grande histoire (lire en ligne)

- Plutarque (trad. Alexis Pierron), Vies des hommes illustres, Marcus Crassus, Paris, Charpentier, (lire sur Wikisource)

- Frontin (trad. Perrot d'Ablancourt), Stratagèmes, (lire en ligne)

- (en) Paul Orose, Histoires contre les païens (lire en ligne)