Bataille d'Adamclisi

La bataille d'Adamclisi, livrée durant l'hiver 101/102, près d'Adamclisi en Mésie (aujourd'hui en Dobroudja, Roumanie), est l'une des plus importantes des guerres daciques de Trajan, opposant l'Empire romain aux Daces de Décébale et leurs alliés. Trajan fonde un vicus pour des vétérans et fait élever un tropaion, le Tropaeum Traiani, près du lieu de la bataille pour commémorer sa victoire.

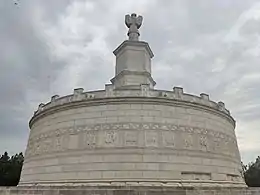

Tropaeum Traiani

| Date |

Hiver 101/102 pour la bataille, 109 pour le trophée |

|---|---|

| Lieu | Adamclisi, Mésie romaine |

| Issue | Victoire romaine décisive |

| Daces et alliés | Empire romain |

| ? | Trajan |

| environ 15 000 hommes ? | inconnues |

| très lourdes | environ 3/4 000 hommes ? |

Guerres daciques de Domitien et de Trajan

Batailles

Batailles de Tapae (86, 88, 101)

Bataille d'Adamclisi (hiver 101/102)

Siège de Sarmizegetusa (en) (106)

| Coordonnées | 44° 05′ 00″ nord, 27° 57′ 00″ est | |

|---|---|---|

Le lieu, la bataille et le trophée

Le lieu de la bataille

Il se situe en Mésie inférieure, aujourd'hui en Roumanie, en Dobroudja, plus précisément dans le județ de Constanța.

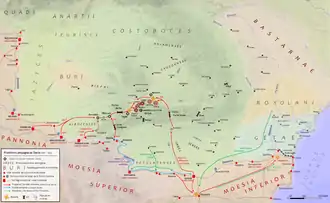

Dans les guerres daciques

Après sa victoire non décisive lors de la seconde bataille de Tapae, l’empereur Trajan décide d’attendre le printemps pour reprendre son offensive sur Sarmizégétuse, capitale des Daces. Le roi dace Décébale entend profiter de l’hiver pour franchir le Danube gelé et envahir, avec ses alliés Sarmates Roxolans et Bastarnes, la province romaine de Mésie, afin de forcer les Romains à se retirer de leurs positions autour de sa capitale[1] - [2] - [3].

Malheureusement pour les Daces et leurs alliés, un redoux fragilise la glace qui rompt : de nombreux hommes et chevaux se noient dans les eaux glacées, des machines de guerre sont perdues. Accessoirement, cela nous renseigne sur les hivers de l'époque, s'il était envisageable de passer ces machines sur la glace. Les deux armées, dace et sarmate, remportent néanmoins quelques succès militaires, mais le général Manius Laberius Maximus, gouverneur de la province de Mésie inférieure, parvient à les tenir à distance.

Trajan ne peut permettre que son ennemi s’attaque à une province de l’Empire : il quitte les monts d’Orastie, tout en y laissant une garnison suffisante pour supporter le harcèlement ennemi, et, grâce aux routes et à la flotte danubienne, la Classis Moesica[4], intervient rapidement.

Les forces daces et roxolanes sont arrêtées et subissent même une défaite nocturne[5], peut-être l’une après l’autre. Les Roxolans sont battus lors d’une bataille nocturne près de l’endroit où sera fondée la ville de Nicopolis ad Istrum par Trajan pour honorer la victoire[6] - [7], peut-être après avoir vainement assiégé le castrum de Novae[8].

Les Romains reçoivent des renforts peu après et, les ayant encerclés, forcent les Daces à livrer bataille. La bataille d’Adamclisi est d’une grande férocité et les pertes sont lourdes des deux côtés. Une grande partie de l’armée dace est détruite à l’issue de la bataille[9] - [3] - [10].

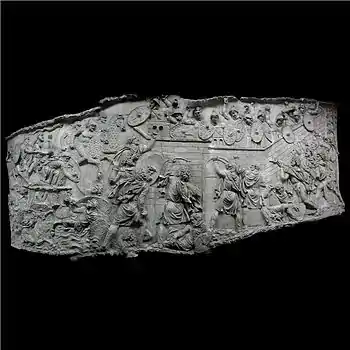

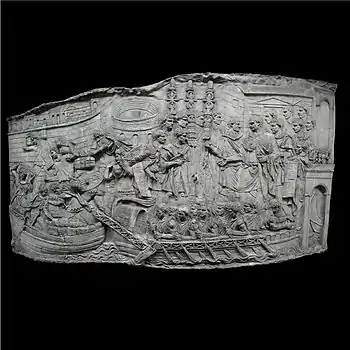

- Déroulement des principales opérations de l'hiver 101/102 selon les reliefs de la colonne Trajane

Assaut dace sur un camp romain d'hiver de Mésie.

Assaut dace sur un camp romain d'hiver de Mésie. Embarquement de Trajan à Viminacium.

Embarquement de Trajan à Viminacium. Bataille contre les cataphractes roxolans.

Bataille contre les cataphractes roxolans. Bataille nocturne de Nicopolis.

Bataille nocturne de Nicopolis. Bataille d'Adamclisi.

Bataille d'Adamclisi.

Trajan reprend alors son avancée sur Sarmizégétuse, et Décébale demande à conclure la paix. Par le traité qui s’ensuit, Décébale doit céder les territoires occupés par les Romains et leur livrer toutes les armes et machines de guerre reçues depuis 89, quand les Romains devaient payer un tribut annuel aux Daces. La guerre reprend par la suite en 105 et 106 et s’achève par la destruction du royaume dace et la conquête, pour deux siècles, de la Dacie (et de ses mines d'or) par les Romains.

La ville romaine

Près du champ de la bataille, Trajan fonde en 109 un vicus, Civitas Tropaensium, pour des vétérans des guerres daciques[11]. La ville devient la plus importante de Scythie mineure (Scythia Minor) et devient un municipe vers 170/200.

Détruite par les Goths, elle est reconstruite pendant le règne de Constantin le Grand avec de meilleurs murs défensifs, qui tiennent jusqu'au sac des Avars en l'an 587.

Après cette date, elle cesse d'être parmi les villes les plus importantes de Dobroudja et n'est plus mentionnée pendant sept cents ans.

Au cours de la domination ottomane, un village est refondé par des colons turcs. Après que la Dobrogée a été rattachée à la Roumanie, en 1878, la population musulmane quitte le village pour la Turquie, laissant le lieu déserté. Cependant, en 1880-1881, le village est à nouveau repeuplé avec les Roumains de Transylvanie et du Județ de Teleorman[12].

Le nom courant de la ville est d'origine turque : il résulte de l'adaptation en roumain du turc Adam Kilise, qui signifie « l'église d'Adam » (quand les Turcs se sont installés sur le lieu, ils ont pensé que le monument romain était une église très ancienne).

En 2011, Adamclisi a une population totale de 2 150 personnes[13].

Le trophée de Trajan

Trajan fit élever un monument pour commémorer sa victoire : la colonne d'Adamclisi ou trophée de Trajan (Tropaeum Traiani, Tropaeum du grec Tropaion), sur les murs duquel sont inscrits les noms de 3 000 légionnaires et auxiliaires morts « en combattant pour la République ».

Le monument de Trajan, inspiré du mausolée d'Auguste, est dédié au dieu Mars Ultor (Vengeur). L'inscription est préservée de manière fragmentaire des deux côtés du trophée hexagonal, et reconstituée comme suit[14] :

- MARTI ULTOR[I]

- IM[P(erator)CAES]AR DIVI

- NERVA[E] F(ILIUS) N[E]RVA

- TRA]IANUS [AUG(USTUS) GERM(ANICUS)]

- DAC]I[CU]S PONT(IFEX) MAX(IMUS)

- TRIB(UNICIA) POTEST(ATE) XIII

- IMP(ERATOR) VI CO(N)S(UL) V P(ater) P(atriae)

- ?VICTO EXERC]ITU D[ACORUM]

- ?---- ET SARMATA]RUM

- ---------------------]E[15].

Le monument était censé être un avertissement aux tribus habitant aux frontières de l'Empire[16].

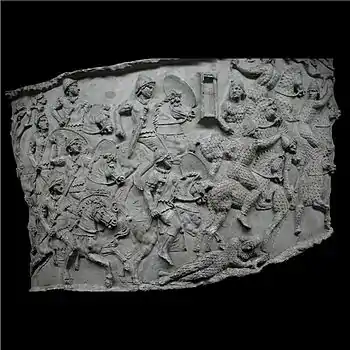

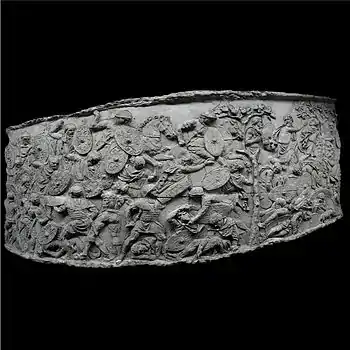

Sur le monument, 54 métopes représentent des légions romaines au combat. Fouillé au début du XXe siècle, mais aussi pillé, les sculptures et bas-reliefs originaux ont été éparpillés, répartis entre les musées d'archéologie et d'histoire de Bucarest et de Constanza; le monument a été reconstitué sur place en 1977 et un petit musée a été également mis en place, où la plupart des métopes ont été regroupées. Ce musée voisin contient également de nombreux objets archéologiques, notamment certaines parties du monument romain d'origine. Des 54 métopes originales, 48 sont actuellement conservées au musée voisin, cinq sont perdues et une est au musée archéologique d'Istanbul.

Notes et références

Sources

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Adamclisi » (voir la liste des auteurs).

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Battle of Adamclisi » (voir la liste des auteurs).

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Civitas Tropaensium » (voir la liste des auteurs).

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Tropaeum Traiani » (voir la liste des auteurs).

Références

- Filippo Coarelli, La colonna Traiana, Rome, Colombo, 1999, p. 82.

- Karl Strobel, Kaiser Traian. Eine Epoche der Weltgeschichte, Ratisbonne, 2010, p. 246.

- Patrick Le Roux, Le Haut-Empire romain en Occident, d'Auguste aux Sévères, Seuil, 1998, p. 73.

- Filippo Coarelli, La colonna Traiana, Rome, Colombo, 1999, pp. 76-78.

- AE 1991, 1450 et AE 1937, 10.

- Jordanès, Histoire des Goths, 18.

- Ammien Marcellin, Histoires, livre XXXI, 5.

- Filippo Coarelli, La colonna Traiana, Rome, Colombo, 1999, pp. 74-79.

- AE 1891, 125 ; CIL III, 12467 et AE 1972, 521.

- Paul Petit, Histoire générale de l'Empire romain, tome 1 - Le Haut Empire, Seuil, 1974, p. 216.

- Maurice Sartre, Le Haut-Empire romain, les provinces de Méditerranée orientale d'Auguste aux Sévères, Seuil, 1997 p. 238.

- (ro) « Ion (Jean) Dinu, A Major Personality of the Adamclisi Area », vu le 13 mai 2012.

- (ro) Constanta County at the 2011 census, lien externe, National Institute of Statistics, Roumanie, vu le 8 mars 2012.

- (ro) lien externe.

- « Tropaeum Traiani »

- Florea Bobu Florescu, Das Siegesdenksmal von Adamclisi: Tropaeum Traiani, Bucarest, 1965.

Voir aussi

Sur le trophée d'Adamclisi

- (fr) Edmond Courbaud, « Monument d'Adam-Klissi », dans Le bas-relief romain à représentations historiques. Étude archéologique, historique et littéraire, Paris, Albert Fontemoing éditeur, coll. « Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et Rome no 81 », (lire en ligne), p. 167-173

- (en) Ian A. Richmond, Adamklissi, en Papers of the British School at Rome 35, 1967, pp. 29–39.

- (en) Lino Rossi, « A Synoptic Outlook of Adamklissi Metopes and Trajan’s Column Frieze. Factual and Fanciful Topics Revisited », dans Athenaeum 85, 1997, pp. 471–486.

- (de) Florea Bobu Florescu, Das Siegesdenkmal von Adamklissi. Tropaeum Traiani, Akademieverlag, Bucarest, 1965.

- (de) Adrian V. Rădulescu, Das Siegesdenkmal von Adamklissi, Constance, 1972 et après.

- (de) Wilhelm Jänecke, Die ursprüngliche Gestalt des Tropaion von Adamklissi, Winter, Heidelberg, 1919.

- (de) Adolf Furtwängler, Das Tropaion von Adamklissi und provinzialrömische Kunst, Munich, Verlag der K. Akademie, 1903 lire en ligne

Sur les guerres daciques

- Alexandre Simon Stefan, Les guerres daciques de Domitien et de Trajan : architecture militaire, topographie, images et histoire, École Française de Rome, , 811 p. (ISBN 978-2-7283-0638-1)

- (it) Filippo Coarelli, La colonna Traiana, Rome, Colombo, , 276 p. (ISBN 978-88-86359-34-4).

- Wilhelm Froehner, La colonne Trajane, Paris, Typographie Charles de Mourgues Frères, (lire en ligne)

- (en) Julian Bennett, Trajan. Optimus Princeps. A Life And Times, Londres, Routledge, 1997 (1re éd.) et 2001 (2e éd.), 352 p. (ISBN 978-0-415-24150-2)

- Patrick Le Roux, Le Haut-Empire romain en Occident, d'Auguste aux Sévères, Paris, Seuil, coll. « Nouvelle Histoire de l'Antiquité », , 499 p. (ISBN 978-2-02-025932-3)

- Maurice Sartre, Le Haut-Empire romain, les provinces de Méditerranée orientale d'Auguste aux Sévères, Paris, Seuil, coll. « Nouvelle Histoire de l'Antiquité », , 495 p. (ISBN 978-2-02-028153-9)

- (de) Karl Strobel, Kaiser Traian. Eine Epoche der Weltgeschichte, Ratisbonne, Friedrich Pustet, , 479 p. (ISBN 978-3-7917-2172-9)

- Paul Petit, Histoire générale de l'Empire romain, tome 1 : Le Haut-Empire (27 av. J.-C. - 161 ap. J.-C.), Paris, Seuil, coll. « Points Histoire », , 307 p. (ISBN 978-2-02-004969-6)

Liens externes

- La colonne d'Adamclisi ou le trophée de Trajan en photos : lien