Barville (Vosges)

Barville est une commune française située dans le département des Vosges en région Grand Est.

| Barville | |

.jpg.webp) Croix en pierre du XVIe siècle. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Département | Vosges |

| Arrondissement | Neufchâteau |

| Intercommunalité | Communauté de communes de l'Ouest Vosgien |

| Maire Mandat |

Jean-Marie Crevisy 2020-2026 |

| Code postal | 88300 |

| Code commune | 88036 |

| Démographie | |

| Gentilé | Barvillois, Barvilloises |

| Population municipale |

91 hab. (2020 |

| Densité | 11 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 23′ 05″ nord, 5° 47′ 15″ est |

| Altitude | 371 m Min. 291 m Max. 405 m |

| Superficie | 8,45 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Neufchâteau (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Neufchâteau |

| Législatives | Quatrième circonscription |

| Localisation | |

Ses habitants sont appelés les Barvillois.

Géographie

Communes limitrophes

|

Autigny-la-Tour | Harchéchamp | Attignéville |  |

| Soulosse-sous-Saint-Élophe | N | Houéville | ||

| O Barville E | ||||

| S | ||||

| Rollainville | Vouxey |

Hydrographie

La commune est située dans le bassin versant de la Meuse au sein du bassin Rhin-Meuse. Elle est drainée par le Vair[1] - [Carte 1].

Le Vair, d'une longueur totale de 65,3 km, prend sa source dans la commune de Dombrot-le-Sec et se jette dans la Meuse à Maxey-sur-Meuse, en limite avec Greux, après avoir traversé 23 communes[2].

Urbanisme

Typologie

Barville est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [3] - [4] - [5].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Neufchateau dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 72 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[6] - [7].

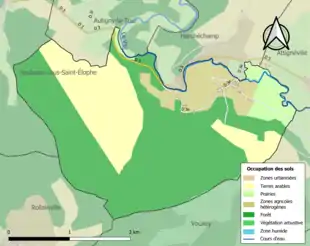

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (59,3 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (59,2 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (58,7 %), terres arables (24,5 %), zones agricoles hétérogènes (10,5 %), prairies (5,8 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (0,6 %)[8].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[9].

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous les formes Bearvilla au Xe siècle (Perrin, p. 695); Borville en 1225 (Hist. de la maison du Châtelet, pr., p. 1); Barville en 1248 (Morière, Cat. des actes de Math. II, p. 312); Berville en 1465 (arch. des Vosges, vi H 10, fol. 17 v°); Barvilla XVIe siècle (arch. de la Meuse, B 353, fol. 229 v°); Barrivilla en 1768 (pouillé Chatrian, p. 313); Barville-sur-Vair en 1779 (Durival)[10] - [11].

Il s'agit d'une formation toponymique médiévale en -ville au sens ancien de « domaine rural » dont le premier élément Bar- représente un anthroponyme selon le cas général[11] - [12]. Il est cependant difficile à identifier[11] étant donné la diversité des formes anciennes. Cependant Ernest Nègre propose le nom de personne germanique Berardus (-us est la désinence latine utilisée dans les textes rédigé en latin médiéval, c'est pourquoi il faut comprendre Berhard, Berard cf. nom de famille Bérard) qui aurait été traité comme *Bedardus[12].

Remarque : Il est nécessaire que Berard se soit altéré en *Bedard pour pouvoir justifier de l'amuïssement de la consonne intervocalique Bear-. En effet, [r] ne faiblit pas en cette position, contrairement à [d] qui s'amuït régulièrement en langue d'oïl. Il n'y a pas d'homonymie avec les autres Barville dont les formes anciennes sont différentes mais une simple homophonie.

Histoire

- Origines religieuses

En 1584, les terres de la Baronnerie du Châtelet comprenaient les châteaux et villages de : Coussey, Attignéville, Autigny la Tour, Harchéchamp, Fruze, Pompierre, Rouvres la Chétive et Sartes. Barville, encore loin d'être considéré comme un village regroupait sur ses hauteurs l'église (ou chapelle) et le logement du chapelain qui fut remplacé par la cure datant de 1610 renommée par la suite "le manoir de Barville". Ce lieu de culte dépendait depuis 1226 de l'abbaye de l'Étanche que les Dames Secrètes de Remiremont avaient octroyé en contrepartie de céder deux tiers des dîmes et le droit de présentation à la cure. La chronique précise que plus tard Louis XIV aurait séjourné à la cure pendant son passage pour rejoindre l'Alsace en guerre et s'y serait confessé.

- Le chatelet

Au XIIIe siècle, Thierry dit le Diable, fils cadet de Ferry Ier seigneur de Bitche, devint la souche de la famille du Châtelet. Sur ses terres, Thierry bâtit une grosse tour sur une éminence de terrain dominant le Vair et formant une presqu'île entourée par un des méandres du Vair. Cette tour fut appelée "le Chastelet" et c'est elle qui donna son nom aux descendants de son constructeur. Elle devient à son tour un donjon et chasteil dudit "Chastelet" en 1384. Puis, un bourg s'éleva au pied de la forteresse à son tour entouré d'une muraille. Celle-ci avait également ses tours : tours communes de la ville, tour carrée en 1735, tour de la Chancellerie et la tour de Lorraine séante à l'un des coins du bourg du Chastelet. Sur les hauteurs du bois actuel de Barville se trouvaient des croix de pierre. C'est là que se trouvait la potence où l'on pendait les malfaiteurs, criminels et autres paysans qui aient commis le crime de déplaire au seigneur. On dit encore, quand on passe à cet endroit, qu'on passe devant "la justice".

- Barville de 1654 à 1870

L'origine de la création du village est inconnue mais on peut croire que son évolution s'est accélérée dans le courant du XIVe siècle avec sa séparation du seul fief reconnu du Châtelet. Les actes de baptêmes, mariages et sépultures commencent en 1654. On y retrouve mentionnées les maisons de Bassompierre, d'Anglure (comte de Bourlémont), de Maillard, d'Hennezel, du Vignot, des Evrard et de La Borde.

Sous Napoléon 1er, Mathieu de Barville revient au village pensionné après 14 campagnes. Il est nommé maire du village en 1814. Un général nommé Royer habitait le Châtelet et fut anobli comme baron par l'empereur. À la révolution de 1848, les plaques de cheminées portant les fleurs de lys sont retournées afin de se conformer au décret. En 1870, Rol Émile succède à Mathieu de Barville, alors âgé de 87 ans ce qui est exceptionnel à cette époque, et restera maire pendant 14 ans. A la déclaration de la guerre, Passetemps Théodore et Colnet Charles s'engagèrent comme francs-tireurs au camp de la Vacheresse. Le 15 août 1870 l'armée de Mac-Mahon passe en débandade et le 16 août les Allemands envahissent le village.

- Les enfants de Barville / Harchechamp morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale

- Barville : Henri Ladrange ; Jse Merlin ; Aimé Noël ; Georges Chauvet ; Gaston Durand.

- Harchechamp : Marcel Thiéry ; Maurice Dufort ; Ch. Hyeuguenne ; Georges Renaux ; Henri Derbanne ; Are Mangeot ; Georges Joecker; Louis Mathieu ; Louis Voriot ; Jean Cripia.

- Quatre soldats reposent au cimetière communal dans des sépultures militaires individuelles :

- Louis Voriot, classe 1918 (20 ans), 55e bataillon de chasseurs à pied, mort pour la France le 9 novembre 1918. D'après les recherches, Louis Voriot serait décédé à deux jours de l'Armistice dans les derniers combats pour repousser l'ennemi dans la bataille de Rocroi dans les Ardennes.

- Ernest Delaunai, Classe 1890 (47 ans), 238e régiment d'infanterie, décédé le 16 février 1917. Le soldat Delaunai n'est pas habitant de la commune et la mention "décédé" confirmerait qu'il serait mort de maladie lors de son passage dans le village.

- Louis Mathieu, Classe 1916 (22 ans), 88e régiment d'infanterie, mort pour la France le 11 juin 1918.

- Georges Chauvet, Classe 1900 (38 ans), 68e régiment d'infanterie, mort pour la France le 30 septembre 1918.

Politique et administration

Budget et fiscalité 2014

En 2014, le budget de la commune était constitué ainsi[13] :

- total des produits de fonctionnement : 97 000 €, soit 1 035 € par habitant ;

- total des charges de fonctionnement : 87 000 €, soit 921 € par habitant ;

- total des ressources d’investissement : 49 000 €, soit 526 € par habitant ;

- total des emplois d’investissement : 34 000 €, soit 367 € par habitant.

- endettement : 0 €, soit 0 € par habitant.

Avec les taux de fiscalité suivants :

- taxe d’habitation : 23,45 % ;

- taxe foncière sur les propriétés bâties : 9,82 % ;

- taxe foncière sur les propriétés non bâties : 21,62 % ;

- taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties : 38,75 % ;

- cotisation foncière des entreprises : 17,78 %.

Administration

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[14]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[15].

En 2020, la commune comptait 91 habitants[Note 3], en augmentation de 2,25 % par rapport à 2014 (Vosges : −2,99 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

Un inventaire topographique a été réalisé par les services de l’inventaire[18]

Personnalités liées à la commune

- Jean Nicolas Jeannoël, ecclésiastique[25].

Héraldique

|

Blasonnement :

D'or à la bande de gueules chargée de trois fleurs de lys d'argent.

Commentaires : Il s’agit du blason de la famille du Châtelet, d’ancienne chevalerie. Cette famille est l’une des quatre familles dites « Grands chevaux de Lorraine ». |

Pour approfondir

Bibliographie

Articles connexes

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé, en , celle d'aire urbaine afin de permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- « Réseau hydrographique de Barville » sur Géoportail (consulté le 29 juillet 2022).

Références

- « Fiche communale de Barville », sur le système d'information pour la gestion des eaux souterraines Rhin-Meuse (consulté le )

- Sandre, « le Vair »

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Neufchâteau », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Paul Marichal, Dictionnaire topographique du département des Vosges : comprenant les noms de lieu anciens et modernes, Paris, 1941, p. 26.

- Albert Dauzat et Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des noms de lieu en France, Paris, Librairie Guénégaud, (ISBN 2-85023-076-6), p. 56a.

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France, Volume 2, Librairie Droz, Genève, 1991, p. 926, n° 16509

- Les comptes de la commune « Copie archivée » (version du 19 avril 2019 sur Internet Archive).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Le patrimoine architectural et mobilier de la commune sur le site officiel du ministère français de la Culture (Bases Mérimée, Palissy, Palissy, Mémoire, ArchiDoc), Médiathèque de l'architecture et du patrimoine (archives photographiques) diffusion RMN, et service régional de l'inventaire général de la Région Lorraine

- « Eglise paroissiale Saint-Epvre », notice no IA00126965, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Croix en pierre », notice no PA00107090, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Synthèse des relevés

- « Demeure dite le Château », notice no IA00126967, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « lavoir, abreuvoir dit lavoir Saint-Epvre », notice no IA00126969, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « pont routier », notice no IA00126968, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Biographie vosgienne. Semaine religieuse du diocèse de Saint-Dié », sur le site personnel de Bernard Visse (consulté le ).