Bön

Le terme bön (prononcer beun, tibétain : བོན་, Wylie : bon, dialecte de Lhassa API : pʰø̃̀), désigne trois traditions religieuses tibétaines distinctes, selon le tibétologue norvégien Per Kværne :

- tout d'abord une religion tibétaine préexistant au bouddhisme et qui est supplantée par celui-ci aux VIIIe et IXe siècles, lors de l'expansion de l'Empire tibétain fondé par Songtsen Gampo, sous l'influence du Népal et de la Chine ayant le bouddhisme comme foi dominante. L'interdiction du bouddhisme par le dernier empereur, Langdarma (803 – 842) mène au retour au bön comme religion d'État. Il sera assassiné par un moine bouddhiste, ce qui marquera la fin de l'Empire ;

- ensuite une religion syncrétique qui apparaît au Tibet aux Xe et XIe siècles, lors de l'Ère de la fragmentation, pendant laquelle différents seigneurs de la guerre se livrèrent bataille pour le contrôle du territoire[1], époque où le bouddhisme se propagea de nouveau à partir de l'Inde pour devenir la foi dominante ;

- enfin, le vaste corpus de croyances populaires, souvent mal définies, dont la divination, qui ne sont pas d'origine bouddhique et sont communes aux adeptes du bön ou bönpos et aux bouddhistes[2].

Jusqu'à aujourd’hui le bön continue d'exister comme religion minoritaire.

L'opinion populaire occidentale, notamment dans les milieux de nouveaux convertis au bouddhisme tibétain — opinion qui n'est ni celle des religieux bönpos, ni celle des spécialistes universitaires du Tibet, mais qui est plus ou moins celle des lamas bouddhistes ignorant tout de la question — peut se résumer ainsi. C'est de l’ensemble des pratiques mal documentées[n 1], constituant le premier bön (shes pa bcu gnyis), que se serait dégagée au XIe siècle une religion structurée, le Bön éternel (yung drung bon), présentant des similitudes avec le bouddhisme tibétain (particulièrement Nyingmapa), qui a lui-même beaucoup emprunté au fond religieux local. En fait, rien, à l'examen des documents anciens, ne permet d'établir la moindre continuité, sinon dans l'emprunt de quelques termes, entre les cultes pré-bouddhiques et le yundrung bön. Il serait préférable d'abandonner complètement l'usage du terme « bön » à propos de la religion pré-bouddhique tibétaine : ce terme ne figure pas en ce sens dans les manuscrits les plus anciens, où « bönpo » n'est que le nom d'une certaine catégorie (parmi d'autres) de prêtres de la religion royale, qui n'a pas vraiment de dénomination. Les pratiquants du yungdrung bön soutiennent pour leur part que son apparition dans le royaume occidental de Zhang Zhung précède celle du lamaïsme au Tibet.

Il n'est peut-être pas très judicieux non plus d'appeler bön, ou d'associer au bön, les pratiques de la religion populaire tibétaine, communes aux laïcs des deux religions (bouddhisme et bön) et que personne au Tibet ne songe à baptiser de ce nom.

À partir du XIVe siècle, la branche dite nouveau bön (bon gsar) a poursuivi, à la faveur de révélations continuelles, l'évolution de cette religion vers des formes qui paraissent de plus en plus proche de celle du bouddhisme nyingmapa — tout en préservant fidèlement le corpus canonique commun à toute cette religion, entièrement distinct du canon bouddhique, malgré le nom commun de bKa’ ’gyur.

Dominé pendant plusieurs siècles par le lamaïsme et parfois même persécuté, le Bön est un peu mieux connu internationalement depuis l’implantation hors du Tibet de communautés monastiques ayant fui l’invasion chinoise. Ses textes et traditions font l’objet de nombreuses recherches. Il a été reconnu comme cinquième tradition religieuse tibétaine par le 14e dalaï-lama.

Origines

L’origine et la nature exactes des traditions du premier bön, au nombre de douze selon l’opinion commune, n’ont pas encore été établies. On pense néanmoins en retrouver des traces dans les écrits bönpo et certaines pratiques et croyances : oracles lhapa ou sungma (srung ma) résidant dans les temples, rituels la-guk (bla ’gug) de rappel de l’âme, états altérés de conscience et guidage durant le bardo, période qui s’étend de la mort à la renaissance. Certains se penchent également sur ce qui est improprement appelé le « chamanisme » contemporain chez les Tibétains et les peuples voisins : mais il est clair qu'il n'y a pas grand-chose à espérer d'une méthode qui confond ce qui est populaire avec ce qui est archaïque et qui présuppose en outre une continuité, que rien ne garantit, entre les pratiques tibétaines pré-bouddhiques, quelles qu'elles aient pu être, et la religion Bön telle que nous la connaissons aujourd’hui.

En ce qui concerne le yungdrung bön, forme proche du bouddhisme tantrique apparue au XIe siècle, une légende détaillée relate sa transmission à partir du maître (sTon pa) originel, Tonpa Shenrab Miwoche (en) (sTon-pa gShen rab mi bo che), qui aurait reçu l’enseignement parfait du dzogchen directement du bouddha primordial Kuntu Zangpo (Samantabhadra). Ses pratiquants croient qu’il fut révélé plusieurs milliers d’années avant l'apparition du bouddhisme, et qu'il se développa tout d’abord au royaume de Zhang Zhung dans l’ouest de l’actuel Tibet.

Cette datation n’est pas retenue par les historiens, mais le Tazig (rtag gigs), le pays où Tonpa Shenrab aurait été un prince éveillé comme le Bouddha, est parfois identifié à la Perse. Certains proposent donc que le bouddhisme serait tout d’abord parvenu au Tibet occidental indépendamment de Padmasambhava et des influences indienne et chinoise qui s'exerceront à partir du VIIe siècle.

Fondateur du yungdrung bön

Dans les temps anciens vivaient trois frères, Dagpa, Selwa et Shepa, qui étudiaient les doctrines bön dans un paradis nommé sipa yesang, sous l’égide du sage Bumtri Logi Chechen. Ils lui demandèrent comment aider le monde vivant, submergé par la misère, le chagrin et la souffrance ; il leur conseilla de devenir guides de l’humanité durant trois ères successives. Ainsi, le plus vieux des frères, Dagpa, acheva sa tâche dans le monde du passé ; le second, Selwa, prit pour nom Shenrab et devint maître et guide du monde présent ; le plus jeune, Shepa, viendra dans le prochain âge.

Tonpa Shenrab descendit il y a 18 000 ans du ciel sidpa yesang (srid-pa ye-sangs) sous la forme d’un oiseau au plumage multicolore et s’incarna dans un prince né dans le palais Barpo Sogye, au sud du mont Yungdrung Gutseg. Marié jeune et père de famille, Tonpa Shenrab renonça au monde à 31 ans pour vivre dans l’austérité et enseigner la doctrine. Durant la majeure partie de sa vie, ses efforts pour propager le bön furent entravés par le démon Khyabpa Lagring, qu’il finit par convertir. C'est en le poursuivant pour récupérer ses chevaux volés que Tonpa Shenrab arriva au Tibet où ce fut sa seule visite. Il y laissa des instructions rituelles, mais jugea que le pays n’était pas encore prêt à recevoir tous les enseignements. Avant de partir, il prophétisa qu'ils apparaîtraient lorsque le Tibet serait mûr. Il mourut à 82 ans.

Olmo Lungring comme origine spirituelle

Le bönpo soutient qu’il a pour origine la région mythique de l’Olmo Lungring, partie du Tazig ; située à l’ouest du Tibet, elle couvre un tiers du monde existant. « ol » symbolise ce qui n’est pas encore né, « mo » ce qui ne peut être diminué, « lung » le pays prophétique de Tonpa Shenrab, et « ring » la dernière compassion. Sa représentation est un lotus à huit pétales dans un ciel symbolisé par une roue à huit rayons. Au centre se dresse le mont Yungdrung Gutseg (pyramide des neuf svastikas). Yungdrung (éternel) désigne le svastika, symbole de la permanence et de l’indestructibilité. Les neuf svastikas empilés représentent les neuf voies du bön.

À la base du mont Yungdrung Gutseg jaillissent quatre rivières coulant dans les quatre directions. La montagne est entourée de temples, villes et parcs. Au sud se trouve le palais Barpo Sogye, où Tonpa Shenrab est né. À l’ouest et au nord se trouvent les palais où vivent ses femmes et ses enfants, à l’est un temple nommé Shampo Lhatse, réservé à la prière. L’ensemble des palais, rivières et parcs autour du mont constitue la région intérieure (Nangling). La région intermédiaire (Barling) est constituée de 12 cités dont 4 sont situées aux points cardinaux. La troisième région constitue le pays extérieur (Taling). Ces trois régions sont encerclées par un océan, puis par des montagnes enneigées. Avant sa visite au Tibet, Tonpa Shenrab tira une flèche et créa ainsi un passage à travers les montagnes ; l’accès à l’Olmo Lungring se fait donc par le chemin dit de la flèche (Delam).

L’Olmo Lungring a été identifié à différentes régions selon les écoles. Certains y voient le mont Kailash (Ti Se) avec les quatre grandes rivières qui naissent de sa base et les quatre régions qui l'entourent : la Chine à l’est, l’Inde au sud, l’Orgyan à l’ouest et le Hotan au nord. D’autres pensent que sa géographie évoque celle du Moyen-Orient et de la Perse à l’époque de Cyrus le Grand. Pour un croyant bönpo, la question de l’identification géographique passe après sa signification symbolique, qui est clairement prévalente, comme pour le mont Meru.

Textes sacrés

On attribue trois écrits à Tonpa Shenrab. Le premier et le plus court est le Dodus (Modèle de l’Aphorisme), le second le Zermig (Les Yeux Percés) ; ils datent respectivement des Xe et XIe siècles. Le troisième et plus important est le Zhiji (Le Glorieux), révélé par transmission spirituelle à Loden Nyingpo au XIVe siècle. Les doctrines de ces trois textes forment deux systèmes. Le premier, appelée Gozhi Dzonga, comprend cinq parties, les quatre portes et le trésor :

- Chabkar « les eaux blanches » : contient les pratiques ésotériques ou plus hautement tantriques.

- Chabnag « les eaux noires » : récits et rites variés, magie et rituels ordinaires (mort, funérailles, maladie et offrandes) ; cette portion conserve beaucoup de traces du chamanisme ancien.

- Pangul « le pays de Pan » : explique les règles monastiques et présente les concepts philosophiques.

- Ponse « le guide de la seigneurie » : contient les pratiques de la grande perfection (dzogchen), summum de l’enseignement dans le Nyingmapa également.

- Totog « le trésor » : compare les aspects essentiels des quatre portes.

Le second ensemble est appelé tegpa rimgui bon, (bön des neuf étapes successives) ou simplement les neuf voies du bön, groupées en quatre causes (gyuyi tegpa) et quatre résultats (drabui tegpa) suivis de la grande perfection (dzogchen). Cette division rappelle les neuf véhicules du nyingmapa. Les quatre premières voies présentent le plus de différence avec le bouddhisme ; de nombreuses pratiques anciennes y sont préservées :

- La voie du shen de la prédiction (chasen tegpa) décrit quatre voies différentes : prédiction-sortilège (mo), astrologie (tsi), rituels (to) et l’examen des causes (che).

- La voie du shen du monde visuel (nang shen tegpa) explique l’origine et la nature des dieux et des démons vivant dans ce monde, les méthodes d’exorcisme et les différentes sortes d’offrandes.

- La voie du shen de l’illusion (trulshen tegpa) contient les rites pour se débarrasser des pouvoirs adverses.

- La voie du shen de l’existence (sishen tegpa) décrit l’état après la mort (bardo) et la méthode pour guider les vivants vers la libération finale ou une meilleure réincarnation.

Les cinq suivantes sont très similaires à celles du nyingmapa :

- La voie des partisans Vertueux (genyen tegpa) guide ceux qui suivent les dix vertus et les dix perfections.

- La voie monacale (drangsgon tegpa) décrit les lois de la discipline monastique.

- La voie du son pur (akar tegpa) expose les hautes pratiques tantriques, la théorie de la réalisation au travers des cercles mystiques (mandalas) et les rituels de ces pratiques.

- La voie du shen vierge (yeshen yegpa) insiste sur la nécessité d’un bon maître, lieu et occasion pour les pratiques tantriques, et décrit en détail la position des cercles mystiques avec des instructions pour la méditation sur des déités particulières.

- La voie suprême (lama legpa) : le plus haut accomplissement de la grande perfection (dzogchen).

Pratiques et panthéon

Pratiques

Le bön a une forte tradition monastique ; il existe néanmoins, comme chez les nyingmapa, un clergé marié vivant au sein de la population. Appelés ngakpas, ils reçoivent un enseignement religieux assez similaire à celui des moines et se consacrent plus particulièrement aux services rituels (naissances, mariages, décès, exorcismes, guérisons etc.), s’appuyant pour les guérisons et exorcismes sur le pouvoir des tantras et les techniques de méditation, et non la transe proprement dite comme les chamans (pawo ou lhapa). Les moines étudient également l’astrologie et la médecine traditionnelle tibétaine.

Comme dans les autres courants des religions tibétaines, les méditations bön s’aident de yidams, divinités guides, et de leurs thangkas ou mandalas, ainsi que des sadhanas (sgrub thabs), textes en vers ou prose en décrivant les étapes. Parmi les écoles de méditation, deux sont plus spécifiques à la religion bön :

- Dzogchen (voie de la perfection), employée aussi chez les Nyingmapas ; il en existe quatre versions, la plus ancienne et importante étant la Tradition orale de Zhang Zhung (Zhang zhung snyan rgyud) couchée par écrit au VIIIe siècle par Gyerpung Nangzher Löpo, disciple de Tapihritsa.

- Chod (coupure) vise à trancher les liens avec l’égo. La pratique consistait autrefois à se placer dans un environnement terrorisant pour effectuer la coupure sous l’effet de la peur. C’est aussi le nom d’une offrande symbolique du corps en nourriture aux êtres illuminés réalisée dans le même but. Dans la religion populaire, le chod est une pratique par laquelle le chaman absorbe les influences néfastes dans son corps de transe qu’il laisse ensuite dévorer par les démons.

Comme dans le nyingmapa, un certain nombre de textes sacrés bönpo sont des terma, trésors spirituels dissimulés par d’anciens maîtres et redécouverts par les termons qui sont souvent des ngakpas ; ils sont alors considérés comme la réincarnation d’un des disciples du maître à qui est attribué le texte. À côté des découvertes matérielles (sa-gter), il existe des écrits reconstitués par vision (dag-snang), audition (snyan-rgyud), ou inspiration (dgongs-gter).

Panthéon

Comme toutes les branches de la religion tibétaine, le bön dispose d’un panthéon impressionnant. Chaque cycle rituel a son ensemble de déités, toutes théoriquement émanations de l'unique tathagarbha. Elles sont classées selon deux principes.

L’un, plus spécifique au bön, distingue entre les divinités « illuminées » et les « non-illuminées » ou déités mondaines. L’autre classification distingue les formes divines paisibles (zhi-ba), courroucées (khro-bo) et féroces (phur-pa). D'autre part, lors des rituels "pratiques" (mariages, guérisons etc.), les ngakpa peuvent aussi faire appel aux trois mondes (ciel lha, terre nyen, eaux souterraines lu) possédant chacun leurs divinités.

Les bouddhas sont bien sûr présents, apparaissant parfois en groupe de mille. Comme toutes les branches du bouddhisme, le bön reconnait l’existence des bouddhas des trois âges (passé, présent, futur). Il existe également une multitude de divinités mineures, dieux de la nature, démons, etc.

Les quatre déités paisibles principales, ou quatre êtres transcendants, sont :

- Kuntu Zangpo (Kun-tu bzang-po –Samantabhadra), bouddha primordial ; il est bonku (bon-sku), équivalent du dharmakāya ;

- Shenlha Odkar (gShen-lha 'od- dkar), "lumière blanche des prêtres" ; il est zogku (rdzogs-sku), équivalent du sambhogakāya et règne sur les trois mondes ;.

- Tönpa Shenrab est tulku (sprul-sku) ou tonpa, "professeur", équivalent au nirmāṇakāya ; il est maître de notre âge ;

- Satrig Ersang (Sa-trig er-sangs), encore appelée Jamma (Byams-ma), "mère aimante", forme féminine ;

Les principales déités gardiennes (bKa-skyong) sont :

- Sipa Gyalmo (Srid-pa'i Gyal-mo), gardienne des enseignements bönpo ;

- Midü ou Midud Jampa Trago (Mi-bdud 'byams-pa khrag-mgo), gardien du monastère de Menri ;

- Tsengö Hurpa (bTsan-rgod hur-pa) ;

Histoire

Propagation au Zhang Zhung et au Tibet

Selon la tradition, les premières écritures bön furent apportées au Zhang Zhung par six disciples de Mucho Demdrung, successeur de Tönpa Shenrab. Elles furent traduites en langue locale, puis en tibétain, langue dans laquelle est rédigé le canon bön tel que nous le connaissons actuellement.

Jusqu’au viie siècle, Zhang Zhung fut un vaste empire situé à l’ouest des provinces Ü etiTsang du Tibet, s’étendant, semble-t-il, depuis Gilgit à l’ouest au lac Namtso à l’est, et d’Hotan au nord au Mustang au sud. Sa capitale était Khyunglung Ngulkhar (Palais d’Argent de la vallée Garuda) ; on pense en avoir découvert les ruines dans la haute vallée Sutlej, au sud-ouest du Mont Kailash (Himachal Pradesh). La langue Zhang Zhung est classée dans le groupe tibéto-birman des langues sino-tibétaines. La Culture de Zhang Zhung était établie parmi de très nombreuses tribus réparties du plateau himalayen aux steppes d’Asie centrale, confédération dont le Tibet faisait partie.

Au VIIIe siècle, le dernier empereur du Zhang Zhung, Ligmincha, fut assassiné par le roi du Tibet Trisong Detsen. Le Zhang Zhung fut envahi, périclita et finit par disparaître en tant qu’entité politique indépendante, mais sa culture philosophique et religieuse continua d’imprégner celle du Tibet. Certains imputent la chute de l’empire Zhang Zhung aux menées du Roi du Tibet Songtsen Gampo (605 ou 617–649) plutôt qu’à celles de Trisong Detsen ([r. 755 à 797 ou 804]. C’est par exemple le cas des annales Tang, mais ce n’est pas ce que soutiennent les chroniques bön.

Selon les historiens du bön, le Zhang Zhung était en réalité l’empire suzerain du royaume du Tibet, mais cette situation fut abolie après l’assassinat de son empereur, Ligmincha — et à la suite des invasions, des persécutions et du déclin qui s’ensuivirent. Du reste, la religion bön était répandue dans tout le Tibet, en tant que religion d’état et vernaculaire, jusqu’à l’introduction du bouddhisme indien. Trisong Detsen avait pourtant été un adepte bönpo fidèle jusqu’à ce qu’il commandite, sous l’influence de ministres désireux de renverser l’ordre maintenu jusque là au sein de la culture tibétaine par les prêtres Shen, l’assassinat de son suzerain. S’il permit un temps que l’on s’en prenne à la religion bön, il finit par l’interdire et contribuer à en préserver les traces, ainsi que l’y invita son amie de longue date, la dakini Chöza Bönmo, grande adepte réalisée du dzogchen — et ainsi qu’il y fut par ailleurs — dit-on — contraint par le puissant Nangzher Löpo, grand mage et disciple de Tapihritsa.

À vrai dire, les liens entre les différents protagonistes de cette histoire du VIIIe siècle de notre ère étaient multiples et profonds. Il est par exemple connu que le grand lama Drenpa Namkha transmit le Ngedön Namkha Trüldzö et le Yetri Thasel — importants cycles bön du Dzogchen — à Chöza Bönmo, au grand traducteur Vairocana et à Trisong Detsen — coreligionnaires bönpos.

Le maître Tapihrista, le roi Trisong Detsen, l’empereur Ligmincha, le grand Nangzher Löpo, Vairocana le traducteur, Dame Chöza Bönmo et ses consorts et maîtres spirituels : les fameux Gyerpung Drenpa Namkha et Gyerpung Lishu Takring étaient contemporains les uns des autres et se connaissaient sans doute fort bien.

Suivant l’intérêt croissant pour le bouddhisme, marqué par la création du monastère de Samye en 779 et son établissement comme religion d’État à la fin du viiie siècle, le bön fit l’objet de persécutions et de tentatives d’éradication, pour des raisons plus souvent politiques que religieuses. Néanmoins, ses adhérents, aussi bien dans la noblesse que dans le peuple, s’accrochèrent à leurs convictions et il survécut, aidé probablement par une crise de la royauté tibétaine en 842. Elle lui permit sans doute de se revigorer dans les régions excentrées où avaient fui au VIIIe siècle, période particulièrement difficile, beaucoup de bönpos et seconde persécution de la religion bön [la première ayant eu lieu sous le règne du 8e roi du Tibet Drigum Tsenpo en - 683]. Ils auraient auparavant caché leurs écritures afin de les conserver pour les générations futures. Drenpa Namkha, l’une des plus grandes personnalités bönpo de cette époque, se convertit au bouddhisme dans le but de préserver et de transmettre en secret les enseignements au risque de sa vie ; il devint donc — pour la bonne cause — disciple de Padmasambhava ; cependant que Lishu Takring choisit l’exil plutôt que de se convertir. De nombreuses lignées familiales ou monastiques des quatre écoles du bouddhisme tibétain conservent des liens anciens avec l’antique tradition bön ; et les lignées de transmission dites terma se côtoient de très près, à Samye, au Tibet ou à Paro Taktsang, au Bouthan, par exemple, lieux emblématiques pour les deux religions.

Du XIe siècle à nos jours

Du VIIIe au XIe siècle, nous ne savons quasiment rien du développement du bön. Sa renaissance sous forme monastique commença après la seconde transmission du bouddhisme tantrique au Tibet suivant la venue du moine bengali Atisha et d'un disciple de Naropa. Des textes bönpo importants apparurent, « découverts » par Shenchen Luga (969-1035) en 1017, selon une tradition partagée par le nyingmapa qui veut que les textes sacrés soient des redécouvertes d'écrits cachés par des sages anciens. Shenchen Luga était un descendant de Tonpa Shenrab, et sa famille est encore importante aujourd’hui au Tibet. Il eut un grand succès et confia la continuation des trois différentes traditions à trois de ses disciples. Le bön réémergea en système religieux fortement structuré.

Les trois disciples de Shenchen Luga :

- Au premier, Druchen Namkha Yungdrung, du clan Dru originaire de Drusha (Gilgit) au Tibet, fut confié l’enseignement de la cosmologie (Dzopu) et de la métaphysique (Gapa). Un de ses disciples fonda en 1072 le monastère de Yeru Wensaka, qui devint un grand centre d’apprentissage jusqu’en 1386 où il fut gravement endommagé par une inondation, puis abandonné. Par la suite, sa famille continua de soutenir le bön jusqu’au dix-neuvième siècle, lorsque la réincarnation du Panchen-lama fut découverte pour la deuxième fois parmi ses membres (second Panchen Lama, né en 1663, et cinquième, né en 1854).

- Le second, Zhuye Legpo, fut chargé de conserver les pratiques et enseignements du Dzogchen. Il fonda le monastère de Kyikhar Rizhing. Les descendants actuels de la famille Zhu vivent en Inde.

- Le troisième, Paton Palchog, prit la responsabilité des enseignements tantriques. Les membres de la famille Pa migrèrent du Tsang au Kham où ils vivent aujourd’hui.

Par ailleurs, Menkhepa Palchen (né en 1052) du clan Meu fonda le monastère Zangry, qui devint aussi un centre d’études philosophiques. Ainsi, du XIe au XIVe siècle, la religion bön possédait quatre importants centres d’étude, tous dans la province de Tsang.

Malgré la rivalité avec les lignées bouddhiques, les contacts demeuraient ; un département était réservé aux moines bön dans les monastères gelugpa et sakyapa.

Au XIVe siècle apparut la branche du nouveau bön, presque identique au lamaïsme à quelques spécificités près, comme la déambulation autour des chortens qui se fait dans le sens trigonométrique. Bien implantée dans les régions orientales d’Amdo et de Kham, elle présente certaines différences avec la branche originelle yungdrung bön, mais ses abbés reconnaissent comme tous les bönpo la primauté du monastère de Menri, fondé en 1405 par le grand maître Nyamme Serab Gyaltsen (1356-1415), dialecticien disciple du lama Rongtôn.

Au XIXe siècle, les contacts avec le bouddhisme se poursuivirent avec la participation de Shardza Tashi Gyaltsen (1859-1935) au mouvement Rimé et l’adoption de terma (textes sacrés « redécouverts ») bönpo par Jamgon Kongtrul dans sa collection du rinchen gter-nidzod.

Le monastère de Yungdrung Ling fut fondé en 1834, suivi de près par celui de Kharna, tous deux sous la tutelle de Menri. Sous leur inspiration, beaucoup d’autres furent établis dans tout le pays (excepté la région centrale de Ü, partie du Ü-Tsang historique), spécialement au Kyungpo, Kham, Amdo, Gyarong et Hor. Au début du vingtième siècle il y avait 330 monastères bön au Tibet. Les deux principaux, Menri et Yungdrung Ling, furent détruits après 1959. Il y aurait aujourd’hui 264 établissements (monastères, nonneries et ermitages). Les recensements effectués par l’administration chinoise indiquent 10 % de pratiquants du bön chez les Tibétains.

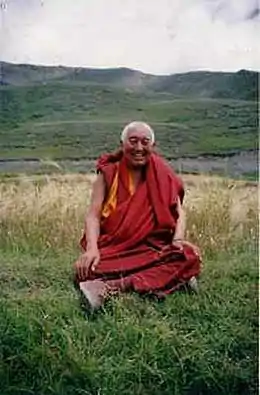

Le chef spirituel actuel est Menri Trizin Rinpoché, successeur de Lungtok Tenpai Nyima (1929-2017), 34e abbé de Menri , rebâti à Dolanji dans l’Himachal Pradesh, sur le territoire supposé de l’ancien royaume de Zhang Zhung. En 2014, le bön a été reconnu comme cinquième tradition religieuse tibétaine par le 14e Dalaï lama[3].

En Europe, il existe un centre spirituel au château de la Modtais à Blou en Maine-et-Loire[4].

Notes et références

Notes

- « Originellement à base de chamanisme, ayant des traits communs avec le chamanisme sibérien », selon Jean Chevalier (dir.), Les religions : Origine et actualité : les croyants, les dieux, les doctrines, les hérésies, les Eglises, etc., Retz, (lire en ligne).

Références

- van Schaik et Galambos 2011, p. 4.

- Tibétains, 1959-1999, quarante ans de colonisation, Ouvrage collectif dirigé par Katia Buffetrille et Charles Ramble avec Robert Barnett, Georges Dreyfus, Samten G. Karmay, Per Kværne et Jigmé Namgyèl; pages 58 à 63, Le bön, l'autre religion par Per Kværne. Ed Autrement, coll. Monde 1998 (ISBN 286260822X).

- (en) « Dalai Lama Recognizes the Bön », sur dorjeshugden.com, (consulté le )

- « Blou. 10 ans de spiritualité tibétaine au château de la Modtais »

, sur Courrier de l'Ouest,

, sur Courrier de l'Ouest,

Voir aussi

Bibliographie

- Jean-Luc Achard, Le docte et glorieux roi, Les Deux Océans 15/09/2001 (ISBN 2-86681-106-2)

- Shardza Tashi Gyaltsen - Lopon Tenzin Namdak (traducteur), Les sphères du cœur Kun Tu Bzangpo' Snying Tig – Enseignement Dzogchen de la tradition Bön, Les Deux Océans 01/04/1999 (ISBN 2-86681-076-7)

- Anne-Marie Blondeau, « Religions du Tibet », in Histoire des religions, t. III Encyclopédie de la Pléiade, Gallimard, 1976, notamment p. 234-247 sur la religion pré-bouddhique, puis p. 304-316 sur le Bön à proprement parler.

- (en) Sam van Schaik et Imre Galambos, Manuscripts and Travellers : The Sino-Tibetan Documents of a Tenth-Century Buddhist Pilgrim, Walter de Gruyter, , 254 p. (ISBN 978-3-11-022565-5, présentation en ligne)

- Vitali Roberto, Dondup Lhagyal, Phuntso Tsering Sharyul, Tsering Tar, Charles Ramble et Marietta Kind, « A Survey of Bonpo Monuments and Temples in Tibet and the Himalaya. », Arts asiatiques, t. 59, , p. 178-179 (lire en ligne)