Zhang Zhung

Dans les sources historiques et les légendes tibétaines médiévales, Zhang Zhung, Shang Shoung ou Shang Shung (tibétain : ཞང་ཞུང་, Wylie : zhang zhung, THL : shyangshyung) est le nom d’un royaume occupant l’actuel préfecture de Ngari, à l'Ouest de la Région autonome du Tibet, en République populaire de Chine, qui a été conquis militairement par l’Empire du Tibet (629 – 877) au VIIe siècle, sous le règne de Songtsen Gampo. Il est appelé Yangtong (羊同) ou Xiangxiong (象雄) dans les sources chinoises. La tradition de la religion chamanique Bonpo prétend que c’est de là que vint le Bön Yungdrung, précurseur du bouddhisme tibétain après syncrétisme avec le bouddhisme. Dans la longue histoire des rivalités entre les religions bonpo et bouddhiste, le royaume occupe la place symbolique de l’« autre Tibet », opposé à l’empire tibétain.

(bo) ཞང་ཞུང་

-500–625

| -500 | création |

|---|---|

| 625 | Conquête militaire par Songtsen Gampo |

Entités suivantes :

En raison d’obstacles géographiques, culturels et politiques, l’exploration archéologique du Tibet occidental a démarré timidement il y a moins de vingt ans. Ses découvertes prometteuses ont encouragé l’Académie des sciences sociales du Tibet à s’associer aux recherches depuis quelques années.

Sources tibétaines

Selon les Annales du lac Manasarovar, le Zhang Zhung comprenait 18 royaumes, probablement des chefferies, centrés autour du mont Kailash, et occupait une vaste superficie comprise entre le Ladakh, Jalandhara au Punjab, le Mustang, le Tibet central, la bordure nord du plateau de Changthang et Shanshan (Loulan) dans le désert du Taklamakan. D’autres sources mentionnent trois régions : interne (Phug-pa), médiane (Bar-ba) et externe (sGo-ba), la dernière s’étendant de Gilgit à l’ouest aux environs du lac Namtso à l’est, et du Khotan au nord à Mukthinath (Mustang) au sud.

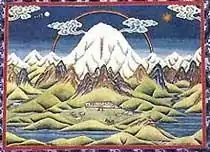

La capitale, Khyunglung Ngülkhar, « Palais d’argent de la vallée de Garuda », pourrait correspondre aux ruines découvertes dans le village de Khyunglung au sud-ouest du Kailash, dans la vallée du Sutlej (District de Kinnaur, État d'Himachal Pradesh en Inde). Cette vallée est d’ailleurs nommée Shambhala (« Terre de bonheur » mythique du bouddhisme tantrique) dans certains textes bön. Le fort de Chugtso Dropo, sur les rives du lac sacré Dangra, aurait été sa principale construction militaire.

Les griefs de la sœur du roi Songtsen Gampo contre son mari, roi du Zhang Zhung, auraient servi de prétexte à son annexion par le Tibet en 645.

Archéologie

L’environnement actuel du Tibet occidental froid et aride, peu peuplé, a longtemps fait douter qu’il ait pu s’y développer une culture capable d’influencer les régions voisines. Néanmoins, les analyses de pollen et de cernes indiquent qu’il régnait sur l’ensemble du plateau tibétain avant 1500 av. J.-C. des conditions climatiques assez favorables, qui se seraient progressivement dégradées jusqu’à le rendre difficilement habitable à la fin du premier millénaire de l’ère chrétienne, époque à laquelle on assiste à la montée des royaumes des vallées du sud.

L’exploration du plateau du Changthang, entreprise à partir du début des années 1990 par John Belleza, a permis de repérer plus de 500 sites remontant à l’âge du fer. L’ensemble présente une nette parenté avec les cultures d’Asie centrale. Ils comprennent :

- des ruines de forts ou citadelles situées sur les hauteurs ; la menace principale devait être des populations scythes ;

- des tombes parfois rassemblées en grand nombre (jusqu’à une dizaine de milliers) marquées par des pierres dressées ; certaines, de 60 m. de côté, abritent probablement des chefs ou des prêtres. En raison de considérations à la fois religieuses et administratives, aucune n’a encore été fouillée, mais des projets sont à l’étude en collaboration avec l’académie des sciences sociales du Tibet.

- des constructions de pierre composées de pièces sans fenêtre aux murs arrondis et plafonds encorbellés, situées sur les flancs des vallées reculées, probablement lieux de culte ;

- plus de 100 sites de pictogrammes ou pétroglyphes souvent situés à proximité des tombes ou des ruines. Ils représentent surtout des animaux, avec une forte proportion de yacks et de chevaux, et des chasseurs armés d’arcs ; certaines figures pourraient être des divinités ou des chamans.

Langue

Quelques documents du XIe siècle, comme le mdzod phugs (abhidhamma bonpo), se présentent comme des textes bilingues zhang-zhung/tibétain ; certains termes viennent du kinnaur. Néanmoins, des linguistes ont fait remarquer l’absence de marqueurs sémantiques et ont proposé qu’il s’agirait d’une reconstitution artificielle destinée à conférer à ces textes un cachet d’authenticité.

Il existe une écriture zhang-zhung dont des auteurs tibétains, comme Namkhai Norbu Rinpoché, affirment qu’elle est à l’origine de l’écriture tibétaine[1]. Aucun exemplaire n’en a néanmoins été découvert.

Il existe actuellement un dialecte zhang-zhung, langue de la famille himalayenne du tibéto-birman, parlé par quelque 2000 locuteurs vivant dans la vallée de Sutlej. Néanmoins, il n’est pas prouvé qu’il soit l’héritier de l’ancienne langue principale du royaume de Zhang Zhung.

Berceau du Yungdrung

Selon la tradition bonpo, l’« enseignement parfait » du dzogchen se transmit tout d’abord au Zhang Zhung, comme en témoigne le nom de son texte principal, Tradition orale du Zhang Zhung (Zhang-zhung Nyan-gyud). Le Bön se présentant comme une tradition similaire et parallèle au bouddhisme, remontant à un maître plus ancien que le Bouddha, une hypothèse propose que cette religion aurait commencé d’exercer son influence tout d’abord au Tibet occidental, depuis la Perse.

Les prêtres du Zhang Zhung auraient porté, comme les rois, des coiffes à cornes et des turbans de soie blanche, et des manteaux de peaux de fauves. Dans certains textes, le souverain est nommé « merveilleuse présence lumineuse » ; il était peut-être considéré comme une incarnation divine.

Notes et références

- Namkhai Norbu Rinpoché, Les origines de la culture et de la civilisation tibétaines, in Tibet, l'envers du décor Olizane, 1993, (ISBN 2880861160)

Bibliographie

- (en) Art of Tibetan Rock Paintings, Sichuan People's Publishing House,

- Seigbert Hummel On Zhang-zhung édité et traduit par Guido Vogliotti ; 2000 Dharamsala (ISBN 81-86470-24-7)

- Charles Ramble, V.C Dunham, Geshe G.Jinpa, photos de Thomas L.Kelly Sacred Landscape and Pilgrimage in Tibet In Search of the Lost Kingdom of Bon [+ DVD] Abbeville Press, 2005 (ISBN 0789208563)

- (en) John Vincent Bellezza, The Dawn of Tibet : The Ancient Civilization on the Roof of the World, London, United Kingdom, Rowman & Littlefield Lanham, , 349 p. (ISBN 978-1-4422-3461-1), (ISBN 978-1-4422-3462-8) (electronic) : sujet Zhang Zhung

- (en) John Vincent Bellezza, Zhang Zhung : Foundations of Civilization in Tibet : A Historical and Ethnoarchaeological Study of the Monuments, Rock Art, Texts and Oral Tradition of the Ancient Tibetan Upland, Austrian Academy of Sciences Press, , 842 p. (ISBN 978-3700160465)

- Institute of Archaeology, CASS and Cultural Relics Conservation Institute of Tibet Autonomous Region, « Gurugyam and Chuvthag Cemeteries in Ngari Prefecture, Tibet », Chinese Archaeology, vol. 16, no 1, , p. 27–48 (ISSN 2160-5025, e-ISSN 2160-5068, DOI 10.1515/char-2016-0003)

- (zh) Kaogu xuebao 考古学Í艮, « 西藏阿 里地区鳴尔县故如甲木墓地 2012 年发掘报告 (The excavation of the Gurugyam Cemetery in Gar County, Ngari Preiecture, Tibet Autonomous Region in 2012) », Acta archaeologica Sinica, Institute of Archaeology, CASS and Cultural Relics Conservation Institute of Tibet Autonomous Region, no 4, , p. 563-587 (www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-KAGU201507005.htm)

- Institute of Archaeology, CASS, Cultural Relics Conservation Institute of Tibet Autonomous Region, « Gurugyam and Chuvthag Cemeteries in Ngari Prefecture, Tibet », Chinese Archaeology, Walter de Gruyter, no 16, , p. 27-48 (DOI 10.1515/char-2016-0003, lire en ligne)

Liens externes

- (en) Antiquities of Zhang Zhung by John Vincent Bellezza, 2010. Présentation détaillée de l'ouvrage. Death and Beyond in Ancient Tibet : Archaic Concepts and Practices in a Thousand-Year-Old Illuminated Funerary Manuscript and Old Tibetan Funerary Documents of Gathang Bumpa and Dunhuang, by John Vincent Bellezza, 2013 : It is centered on documents written between circa 800 CE and 1100 CE. Page de présentation de l'ouvrage.

Voir aussi

Liens externes

- (en) « Northern Tibet Exploration Archaeological Discoveries of the Changthang Circuit Expedition 1999 » - Explorations de John Belleza

- (en) « Expedition to the Western Tibet: Kailash-Zhang Zhung area » - Photos du cours de la Sutlej et du plateau de Zhang Zhung.

- (en) « Bon and Tibetan Buddhism » - Article d’Alexander Berzin sur le Bön et le Zhang Zhung.

- (en) État des recherches en 2003 et références