Arabidopsis thaliana

Arabette des dames, Arabette de Thalius

- Arabidopsis thaliana var. apetala O.E.Schulz[1]

- Arabis arcuata Dulac[1]

- Arabis pubicalyx Miq.[1]

- Arabis scabra Gilib.[1]

- Arabis thaliana L.[1] - [2] - [3]

- Cardamine pusilla Hochst. ex A.Rich.[1]

- Conringia thaliana (L.) Rchb.[1]

- Crucifera thaliana (L.) E.H.L.Krause[1]

- Erysimum pubicalyx (Miq.) Kuntze[1]

- Erysimum thalianum (L.) Kittel[1]

- Hesperis thaliana (L.) Kuntze[1]

- Nasturtium thaliana (L.) Andrz. ex DC.[1]

- Phryne gesneri Bubani[1]

- Pilosella thaliana (L.) Kostel.[1]

- Sisymbrium thalianum (L.) J. Gay & Monn.[2]

- Sisymbrium thalianum (L.) J. Gay & Monnard[3]

- Sisymbrium thalianum (L.) J.Gay[1]

- Stenophragma thalianum (L.) Čelak.[1] - [2]

L’Arabette des dames ou Arabette de Thalius (Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.) est une espèce de plantes appartenant à la famille des Brassicacées. Elle est souvent considérée comme une « mauvaise herbe » poussant au bord des routes. Cette petite plante annuelle, originaire d'Europe, d'Asie et du nord-ouest de l'Afrique, a un cycle de vie rapide (six semaines de graine à graines), elle est résistante et peut s'autoféconder. A. thaliana a un génome relativement petit d'environ 135 millions de paires de bases (Mbp). Ces qualités en ont fait depuis 1998 un organisme modèle de référence, pour la recherche aussi bien biologique que génétique.

Dénominations

- Nom scientifique valide : Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.[1],

- Noms vulgaires (vulgarisation scientifique) recommandés ou typiques en français : Arabette des dames[4] - [5] - [6] - [7] - [8], Arabette de Thalius[4] - [5] - [6] - [7] - [8], plus rarement Arabidopsis de Thalius qui est la transcription littérale du nom latin[4],

- Autres noms vulgaires ou noms vernaculaires (langage courant) pouvant désigner éventuellement d'autres espèces : fausse arabette[4] - [5] - [6] ou fausse-arabette des dames[6] - [8], arabette rameuse[4] - [5] et plus simplement arabette[5].

Description

.jpg.webp) Planche botanique de 1826.

Planche botanique de 1826. Spécimen à la campagne.

Spécimen à la campagne. Spécimen en ville.

Spécimen en ville. Rosette de feuilles.

Rosette de feuilles. Tige, feuilles et boutons.

Tige, feuilles et boutons. Inflorescence et fruits.

Inflorescence et fruits.

Caractéristiques générales

- A. thaliana est une plante annuelle (rarement bisannuelle).

- Appareil végétatif :

- Feuilles : en rosette de feuilles velues entourant la tige

- Tige : peu feuillée, terminée par de petites grappes de fleurs

- Organes reproducteurs :

- Couleur dominante des fleurs : blanc

- Période de floraison : avril-août

- Inflorescence : racème simple

- Sexualité : gynodioïque

- Ordre de maturation : homogame

- Mode de pollinisation : entomogame

- Graine :

- Fruit : silique fine, allongée, contenant de minuscules graines.

- Mode de dissémination : anémochore

- Habitat et répartition :

- Habitat type : annuelles pionnières des clairières, lisières et éboulis européens

- Aire de répartition : cosmopolite

données d'après : Julve, Ph., 1998 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 23 avril 2004.

Habitat, morphologie et cycle

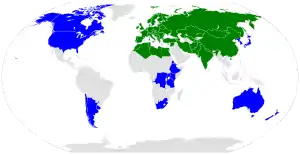

En vert, zones d'où elle provient, en bleu, zones où elle s'est acclimatée.

Arabidopsis thaliana est une plante annuelle originaire d'Europe, d'Asie et du nord-ouest de l’Afrique[9] - [10]. Elle a été introduite en Amérique du Nord, en Australie, en Argentine, etc.[11]

Elle pousse surtout dans des sols rocailleux, dans des dunes de sable et des sols calcaires. Elle est particulièrement courante comme mauvaise herbe dans les jardins et les trottoirs[11] .

D’une taille de 20-25 cm de hauteur, ses feuilles sont vertes ou légèrement violacées et forment une rosette à sa base. Les feuilles sont couvertes de petits poils unicellulaires (appelés trichomes). Ses fleurs blanches de 3 mm de diamètre sont disposées en corymbe, et formeront des siliques contenant en moyenne cinquante graines. Le cycle complet d’Arabidopsis thaliana est d’environ six semaines, la tige centrale, qui produit des fleurs et des siliques, se développe après environ trois semaines.

Utilisation comme un organisme modèle

À partir du début du XXe siècle, Arabidopsis thaliana a commencé à être utilisée à des fins de recherches et les premières collections de mutants furent produites à partir de 1948. Cependant Arabidopsis thaliana n’a été désignée comme organisme modèle qu'en 1998[12]. À l’heure actuelle A. thaliana est un organisme de référence aussi bien pour la recherche végétale que pour l’évolution, la génétique ou encore la recherche fondamentale[13]. C'est la première plante qui a eu son génome séquencé en entier[11] car elle a un génome relativement petit, d'environ 135 paires de mégabase (Mbp)[14].

Arabidopsis thaliana a été très importante dans la formulation influente du modèle ABC du développement des fleurs (en) d'Enrico Coen et Elliot Meyerowitz (en) dans la revue Nature en 1991[11] - [15].

Sa petite taille, son cycle de vie rapide de six semaines (de graine à graines), sa résistance et sa capacité à s’autoféconder sont des atouts pour son utilisation en recherche, notamment dans le domaine de la génétique.

Autres utilisations

Arabidopsis thaliana était utilisée dans la médecine indienne traditionnelle pour guérir l'asthme, les maux de gorges et de poitrine[16].

Elle a été utile aussi pour la recherche spatiale, notamment elle a été la première plante à faire son cycle de vie complet — de la germination des graines à la floraison jusqu'à la mise en graine — dans l'espace à bord de la station spatiale Mir en 1997.

Elle a aussi servi à la station spatiale internationale pour déterminer les gènes activés ou régulés par la gravité. Selon la NASA cela pourrait avoir des applications pratiques pour l'agriculture.

Génome nucléaire

Le génome d’Arabidopsis thaliana, relativement petit (157 millions de paires de base réparties sur cinq paires de chromosomes)[17]. En comparaison, certaines plantes possèdent un génome beaucoup plus important comme c'est le cas du blé ou Triticum qui possède 15 500 millions de paires de bases[18]. En raison de sa petite taille et au fait qu'il est diploïde [19] rend la plante utile pour la cartographie et le séquençage génétique. Le génome est composé de cinq chromosomes et une taille totale de 135 mégabase[14]. En 2000, le génome d'Arabidopsis thaliana a été le premier génome de plante à être totalement séquencé[20]. Le projet The 1001 Genomes Project a été lancé en 2008 et a permis le séquençage du génome de 1 135 lignées d’Arabidopsis thaliana isolées à travers le monde afin d’en décrypter la variabilité génétique. Il a été estimé que chez Arabidopsis thaliana, une mutation apparaît pour 100 millions de paires de bases environ à chaque génération. Ainsi, chaque graine de cette plante compte en moyenne une modification du génome par rapport à la graine qui lui a donné naissance[21] - [22]. Aujourd'hui, le nombre de gènes connus chez A. thaliana est de l'ordre de 30 000 gènes[23] - [24].

Arabidopsis thaliana a la possibilité d’être transformée en routine à l'aide d'Agrobacterium tumefaciens, permettant le transfert d’ADN (ADN-T) dans le génome de la plante[25] qui en s’intégrant aléatoirement vont permettre l’inactivation de gènes et la création de mutations à des fins de recherches. Cette technique de transformation a permis de générer plusieurs collections de mutants d’insertions aléatoires, contenant plus de 300 000 lignées transgéniques indépendantes.

L’ensemble des ressources concernant Arabidopsis thaliana (séquences, lignées, graines, expression des gènes, etc.), sont compilées par The Arabidopsis Information Resource et le Nottingham Arabidopsis Stock Centre (en). En laboratoire, Arabidopsis thaliana peut être cultivé en boîte de Petri ou en pot.

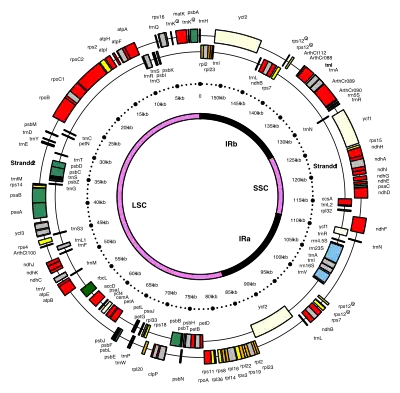

Génome plastidial

Le plastome d'Arabidopsis thaliana est une molécule d'ADN longue de 154,478 paires de bases[26], c'est-à-dire une taille qui se rencontre habituellement chez la plupart des plantes à fleurs (cf. liste des plastomes séquencés). Cet ADN chloroplastique comprend 136 gènes qui codent de petites protéines ribosomiques (rps, en jaune : cf. figure), de grandes protéines ribosomiques (rpl, orange), des cadres de lecture ouverts hypothétiques (ycf, citron), des proteins impliquées dans les réactions photosynthétiques (en vert) ou dans d'autres fonctions (en rouge), des ARN ribosomiques (rrn, en bleu), et des ARN de transfert (trn, en noir)[27].

Intérêt scientifique

Cette plante est un organisme modèle pour la recherche génétique dans le monde végétal. En 2000, ce fut le premier génome végétal séquencé[20]. Les raisons de ce choix sont nombreuses :

- petite taille ; en laboratoire, on peut cultiver un millier de pieds sur un mètre carré ;

- cycle de développement court, le cycle graine → plante → graine ne dure que deux mois ;

- un plant produit environ 40 000 graines ;

- c'est un des plus petits génomes connus dans le monde végétal. Sa taille a initialement été estimée à 125 millions de paires de bases, réparties sur cinq paires de chromosomes contenant 33 323 gènes, dont 27 206 codant des protéines[28] ; mais une étude datée de 2003[17] montre que la quantité d'ADN a été sous-estimée et qu'elle serait en réalité de 0,16 picogramme par noyau cellulaire, soit environ 157 millions de paires de bases[29].

- absence d'intérêts économiques sur cette espèce, ce qui facilite la diffusion des informations entre laboratoires.

Des recherches sont actuellement en cours pour permettre la détection de mines anti-personnel grâce à des graines d'Arabidopsis qui, après modification génétique, changeraient de couleur en cas de culture au-dessus d'une mine, ce qui en faciliterait la détection et l'élimination[30] - [31].

On a montré qu'une protéine (histone H2A.Z) est impliquée chez cette plante dans la détection de faibles variations de température (quelques degrés Celsius). Cette protéine modifie l’enroulement de l’ADN sur lui-même et contrôle ainsi l’accès à l’ADN de certaines molécules inhibant ou activant la transcription de plusieurs dizaines de gènes. Cet effet « bio-thermostat » semble fréquent dans la nature, car également détecté chez la levure[32] - [33]. Ceci devrait aider à mieux comprendre certains effets (sur les gènes) des variations climatiques.

Entre 2007 et 2009, des graines furent exposées au vide de l’espace plus d'un an dans le module EXPOSE (en) de la Station spatiale internationale et survécurent[34].

En 2014, une nouvelle étude sur cette plante a révélé qu'elle était capable de percevoir son environnement et d'interagir avec celui-ci[35].

En 2022, des scientifiques sont parvenus, lors d’une expérience s’inscrivant dans le programme d'analyse d'échantillons de nouvelle génération d'Apollo de la NASA, à faire germer des graines d’Arabidopsis thaliana en utilisant comme milieu de croissance des échantillons de régolithe lunaire collectés lors des missions spatiales Apollo 11, 12 et 17, ainsi que le simulateur de régolithe lunaire JSC-1A fabriqué à partir de cendres volcaniques. Le développement de ces plantes sur les échantillons lunaires était lent et la plupart d’entre elles montraient des signes de stress similaires à ceux observés en situations terrestres dues à des sels, métaux ou à des espèces réactives de l'oxygène[36].

Cette expérience, réalisée en laboratoire non stérile et sous atmosphère terrestre simulant un environnement qui pourrait ressembler à un habitat lunaire occupé par l’humain, a pu démontrer qu’il est possible de faire pousser des plantes sur un sol extraterrestre bien qu’il ne soit pas idéal.

Notes et références

- The Plant List (2013). Version 1.1. Published on the Internet; http://www.theplantlist.org/, consulté le 18 avril 2018

- BioLib, consulté le 18 avril 2018

- USDA, Agricultural Research Service, National Plant Germplasm System. Germplasm Resources Information Network (GRIN-Taxonomy). National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland., consulté le 18 avril 2018

- Arabidopsis thaliana ethnobotanique sur le site de Téla Botanica, consulté le 18 avril 2018.

- Meyer C., ed. sc., 2015, Dictionnaire des Sciences Animales. [lire en ligne]. Montpellier, France, Cirad. [12/05/2015].

- Nom en français d’après Termium plus, la banque de données terminologiques et linguistiques du gouvernement du Canada

- Nom en français d'après l'Inventaire National du Patrimoine Naturel, sur le site Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN)

- Nom en français d'après la fiche de cette espèce dans Brouillet et al. 2010+. VASCAN (Base de données des plantes vasculaires du Canada) de Canadensys.

- Flora of NW Europe: Arabidopsis thaliana

- Blamey, M. & Grey-Wilson, C. (1989). Flora of Britain and Northern Europe. (ISBN 0-340-40170-2).

- (en) « Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. | Plants of the World Online | Kew Science », sur Plants of the World Online (consulté le )

- Fink G (1998). Anatomy of a Revolution. Genetics 149: 473–477.

- Coelho SM, Peters AF, Charrier B, et al (2007). Complex life cycles of multicellular eukaryotes: new approaches based on the use of model organisms. Gene 406 (1-2): 152–70. doi:10.1016/j.gene.2007.07.025.

- « TAIR - Genome Assembly », sur www.arabidopsis.org (consulté le )

- (en) Enrico Coen et Elliot Meyerowitz (en), « The war of the whorls: genetic interactions controlling flower development », Nature, vol. 353, no 6339, , p. 31–37 (ISSN 1476-4687, DOI 10.1038/353031a0, lire en ligne, consulté le )

- (en) « Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. | Plants of the World Online | Kew Science », sur Plants of the World Online (consulté le )

- Bennett MD, Leitch IJ, Price HJ and Johnston JS. 2003. Comparisons with Caenorhabditis (~100 Mb) and Drosophila (~ 175 Mb) using flow cytometry show genome size in Arabidopsis to be ~157 Mb and thus ~25 % larger than the Arabidopsis Genome Initiative estimate of ~125 MB. Annals of Botany, 91: 547-557.

- Aline Gerstner, « Le blé dévoile tout son génome », sur Pourlascience.fr (consulté le )

- MICHAEL D. BENNETT, ILIA J. LEITCH, H. JAMES PRICE et J. SPENCER JOHNSTON, « Comparisons with Caenorhabditis (∼100 Mb) and Drosophila (∼175 Mb) Using Flow Cytometry Show Genome Size in Arabidopsis to be ∼157 Mb and thus ∼25 % Larger than the Arabidopsis Genome Initiative Estimate of ∼125 Mb », Annals of Botany, vol. 91, no 5, , p. 547–557 (ISSN 0305-7364, PMID 12646499, PMCID 4242247, DOI 10.1093/aob/mcg057, lire en ligne, consulté le )

- (en) Arabidopsis Genome Initiative, « Analysis of the genome sequence of the flowering plant Arabidopsis thaliana », Nature, vol. 408, no 6814, , p. 796-815 (DOI 10.1038/35048692)

- S. Ossowski, K. Schneeberger, J.I. Lucas-Lledo, N. Warthmann, R.M. Clark, R.G. Shaw, D. Weigel, M. Lynch, The Rate and Molecular Spectrum of Spontaneous Mutations in Arabidopsis thaliana, Science 327, janvier 2010, 92–94, doi: 10.1126/science.1180677

- M. Lynch, Evolution of the mutation rate, Trends in Genetic, Août 2010, 26(8):345-52, doi:10.1016/j.tig.2010.05.003

- (en) Tanya Z. Berardini, Leonore Reiser, Donghui Li et Yarik Mezheritsky, « The arabidopsis information resource: Making and mining the “gold standard” annotated reference plant genome: Tair: Making and Mining the “Gold Standard” Plant Genome », genesis, vol. 53, no 8, , p. 474–485 (PMID 26201819, PMCID PMC4545719, DOI 10.1002/dvg.22877, lire en ligne, consulté le )

- The Arabidopsis Information Resource (TAIR): gene structure and function annotation

- Zhang X, Henriques R, Lin SS, Niu QW, Chua NH (2006). "Agrobacterium-mediated transformation of Arabidopsis thaliana using the floral dip method". Nat Protoc 1 (2): 641–6. doi:10.1038/nprot.2006.97.

- « Arabidopsis thaliana chloroplast, complete genome — NCBI accession number NC_000932.1 », National Center for Biotechnology Information (consulté le )

- (en) Sato S, Nakamura Y, Kaneko T, Asamizu E, Tabata S, « Complete structure of the chloroplast genome of Arabidopsis thaliana », DNA Research, vol. 6, no 5, , p. 283–290 (ISSN 1340-2838, DOI 10.1093/dnares/6.5.283, lire en ligne)

- (en) « TAIR - Gene Annotation Data at TAIR », sur arabidopsis.org (consulté le ).

- Un picogramme équivaut à environ 978 millions de paires de bases, d'après Doležel, J., J. Bartoš, H. Voglmayr, and J. Greilhuber. 2003. Nuclear DNA content and genome size of trout and human. Cytometry 51A: 127-128.

- La plante qui détecte les mines.

- Nathaniel Herzberg, La souris, reine contestée des labos dans Le Monde du 18 février 2015, Suppl. Sciences et Médecine, p. 4

- S.V. Kumar et P.A. Wigge, H2A.Z-containing nucleosomes mediate the thermosensory response in Arabidopsis, Cell, vol. 140, p. 136-147, 2010.

- Brève du journal Pour la Science (par Jean-Jacques Perrier, 2010/01/25).

- (fr)« Le liseron, une fleur dont les graines pourraient être semées dans l'espace ? », (consulté le )

- (en) H. M. Appel et R. B. Cocroft, « Plants respond to leaf vibrations caused by insect herbivore chewing », Oecologia, vol. 175, no 4, , p. 1257–1266 (ISSN 0029-8549 et 1432-1939, DOI 10.1007/s00442-014-2995-6, lire en ligne, consulté le )

- (en) Anna-Lisa Paul, Stephen M. Elardo et Robert Ferl, « Plants grown in Apollo lunar regolith present stress-associated transcriptomes that inform prospects for lunar exploration », Communications Biology, vol. 5, no 1, , p. 1–9 (ISSN 2399-3642, DOI 10.1038/s42003-022-03334-8, lire en ligne, consulté le )

- (fr) Référence Tela Botanica (France métro) : Arabidopsis thaliana

Liens externes

Bases de référence :

- (fr) Référence Belles fleurs de France 2 : Arabidopsis thaliana (consulté le )

- (en) Référence BioLib : Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. (consulté le )

- (en) Référence Catalogue of Life : Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. (consulté le )

- (en) Référence Flora of North America : Arabidopsis thaliana (consulté le )

- (en) Référence Flora of China : Arabidopsis thaliana (consulté le )

- (en) Référence Flora of Pakistan : Arabidopsis thaliana (consulté le )

- (en) Référence GRIN : espèce Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. (consulté le )

- (fr+en) Référence ITIS : Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. (consulté le )

- (en) Référence NCBI : Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. (taxons inclus) (consulté le )

- (en) Référence The Plant List : Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. (source : KewGarden WCSP) (consulté le )

- (en) Référence uBio : site déclaré ici indisponible le 7 avril 2023

Autre sites :