Administration transitoire des Nations unies pour la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem occidental

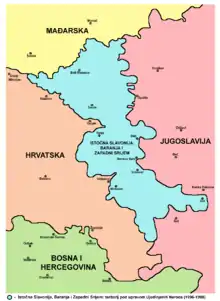

L'Administration transitoire des Nations unies pour la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem occidental (ATNUSO) était une opération de l'ONU visant à créer une administration transitoire afin d'instaurer la paix en Slavonie orientale, Baranya et Syrmie occidentale, régions orientales de la Croatie (région fluviale du Danube). Cette administration a duré de 1996 à 1998. Elle est aussi parfois connue sous le nom d'Autorité transitoire des Nations unies en Slavonie orientale, Baranja et Syrmie occidentale. Cette administration transitoire est officiellement établie par la résolution 1037 du Conseil de Sécurité des Nations unies du 15 janvier 1996[2]. Elle est envisagée dans le cadre de l'Accord d'Erdut entre le gouvernement croate et les représentants des communautés serbes de la région. Au moment du déploiement de l'ATNUSO, la région accueillait déjà une autre mission de maintien de la paix de l'ONU, connue sous le nom d'UNCRO. Cette région correspondait à la partie orientale de l'UNCRO (couverte par les forces russes et belges), mais ce dispositif de maintien de la paix a été remis en question suite à l'escalade de violences consécutive à l'opération Tempête.

UNTAES

1996–1998

|

| Quartier général | Vukovar |

|---|---|

| Langue(s) | croate, serbe et langues officielles de l'ONU (principalement, l'anglais) |

| Superficie | 2600 km²[1] |

|---|

| 1996-1997 | Jacques Paul Klein |

|---|---|

| 1997-1998 | William Walker |

Entités précédentes :

Entités suivantes :

L'ATNUSO n'est que la troisième mission de maintien de la paix des Nations unies (après l'UNTEA en Nouvelle-Guinée occidentale et l'UNTAC au Cambodge) où l'ONU assume des pouvoirs exécutifs directs sur un territoire défini. Par le biais de l'ATNUSO, les Nations unies assument temporairement la gouvernance dans la région en créant un protectorat. À la fin du déploiement de l'ATNUSO, une mission supplémentaire de soutien à la surveillance est mise en place dans la région sous le nom de Groupe d'appui de la police civile des Nations unies.

Histoire

Événements antérieurs à la mission

Après l'opération Tempête de 1995, la République serbe de Krajina ne subsistait plus que dans l'est de la Croatie, le long du Danube. Contrairement à la Krajina continentale, la Slavonie orientale, Baranya et Syrmie occidentale partageait une longue frontière avec la République fédérale de Yougoslavie (plus précisément, l'état fédéré de république de Serbie). Elle était également socialement et économiquement dépendante et politiquement beaucoup plus proche des autorités de Belgrade et Novi Sad que de Krajina[3]. Cela a conduit la communauté internationale à penser que l'intervention croate en Slavonie orientale déclencherait une réaction militaire de la part de la Yougoslavie et entraînerait une escalade des hostilités[4]. Dans la même temps, la défaite militaire de la Krajina et la signature de l'accord de Washington ont ouvert la voie à la résolution du conflit armé en Bosnie, que l'administration américaine souhaitait utiliser à des fins politiques avant l'élection américaine de 1996[5].

Dans le contexte des interventions militaires croates réussies de Bljesak et d'Oluja, l'idée initiale selon laquelle la région de Slavonie orientale serait réintégrée à la Croatie par des moyens pacifiques a été perçue avec étonnement du côté croate et comme une forme de pression de la part de la communauté internationale[6]. L'armée croate a tenu des réunions informelles afin de préparer une solution militaire pour la région, sous le nom de code "Skok u Dalj" ("Saut à Dalj")[6]. Les parties concernées et les autres États de la région, eux-mêmes récemment impliqués dans les guerres de Yougoslavie, n'ont pas fait preuve d'un grand enthousiasme et étaient sceptiques quant aux chances de succès du processus pacifique[6].

L'accord d'Erdut entre le gouvernement croate et les représentants serbes de la région est signé en novembre 1995, demandant à l'ONU de former une autorité de transition et une force de maintien de la paix. La résolution 1023 du Conseil de sécurité des Nations unies a appuyé cette demande et, après la fin de la mission UNCRO décidée par la résolution 1025 du Conseil de sécurité des Nations unies, l'ATNUSO est créée en tant que protectorat sur la région, par la résolution 1037. La réintégration de la région, dernière partie du pays échappant au contrôle du gouvernement central et sans doute la partie la plus sensible de l'ancienne République serbe de Krajina, était la principale condition de la Croatie pour participer aux négociations de paix de Dayton[7]. Les accords de Dayton pour la paix en Bosnie a mis fin au conflit le plus meurtrier des guerres yougoslaves.

Administration transitoire

.jpg.webp)

L'administration transitoire commence ses activités le 15 janvier 1996, avec la résolution 1043 du Conseil de Sécurité des Nations unies[8] Elle devait durer un an et pouvait être prolongé d'un an au maximum à la demande de l'une ou l'autre des parties[8]. La tâche principale de l'administration était de surveiller la démilitarisation et d'assurer la réintégration pacifique du territoire sous le giron croate. Le Secrétaire général de l'ONU avait initialement proposé que l'ATNUSO dispose de 9 300 soldats[8]. Lors de l'accord final, l'administration disposait d'une composante militaire et d'une composante civile de 5 000 soldats[8], 500 policiers civils de l'ATNUSO (UNCIVPOL)[8] et 99 observateurs militaires. Au moment de son déploiement complet, l'ATNUSO comptait 4 849 soldats, 99 observateurs militaires et 401 membres de la police civile, soit un nombre proche de celui qui avait été convenu[9].

Avant l'arrivée des troupes de l'ATNUSO dans la région, il y avait déjà 1 600 soldats belges et russes dans le cadre de l'Opération des Nations unies pour le rétablissement de la confiance en Croatie[8]. Ils sont rejoints par des bataillons mécanisés jordaniens et pakistanais, des hélicoptères de combat ukrainiens, et d'autres unités[8]. Les États-Unis jouent un rôle prépondérant dans la mise en oeuvre du processus de réintégration[7].

Strobe Talbott est l'un des décideurs politiques qui soulève la question de la réglementation de la position des Serbes en Croatie, la question la plus importante dans les relations entre la Croatie et les États-Unis à l'époque, tandis que l'ambassadeur américain Peter Galbraith organise trois réunions avec la population de la région dans les villes de Vukovar, Beli Manastir et Ilok, où il informe les Serbes locaux qu'ils feraient partie de la Croatie sur la base de l'accord d'Erdut, même si leurs dirigeants ne les avaient pas informés de ce fait[7]. Il leur indique également qu'ils ont le droit de rester et de vivre comme ils le souhaitaient en Croatie, que ce soit à Zagreb, Osijek, Donji Lapac, Knin ou Glina, et que les Croates de souche avaient le droit de retourner en Slavonie orientale[7]. Madeleine Albright se rend à Vukovar au début de l'année 1996 pour exprimer son soutien au processus de réintégration, mais elle est victime de jets d'oeufs et de pierres sur le marché local[7]. Le quartier général initial est situé au quartier général de la Force de protection des Nations unies à Zagreb, mais l'idée des membres de la mission est d'installer le quartier général dans l'est de la Croatie[8]. Le gouvernement croate propose de l'installer à Osijek, mais la mission refuse car elle souhaite s'installer sur le territoire de Slavonie orientale, Baranya et Syrmie occidentale[8]. Le quartier général est donc installé à Vukovar, avec un bureau de liaison à Beli Manastir, qui permettait aux officiers des affaires civiles de l'ATNUSO d'assister aux sessions des conseils exécutifs serbes locaux et aux assemblées, ce qui facilitait l'échange d'informations pertinentes[8]. L'un des défis de la mission a été la reprise pacifique des champs pétroliers de Đeletovci des mains des Scorpions[8]. Les représentants de la mission ont incité les ambassadeurs de Zagreb à visiter la région et ont également introduit la pratique de la visite des églises orthodoxes serbes locales et de deux églises catholiques encore en activité[8].

Le 13 avril 1997, l'ATNUSO facilite le déroulement de l'élection de la Chambre des Comitats en 1997 dans la région et, à cette occasion, une mission spéciale américaine dirigée par Nancy Ely-Raphael se rend à Vukovar[7]. La mission spéciale américaine visite Sarvaš, Erdut, Dalj, Vukovar, Borovo, Lovas, Opatovac, Ilok, Šarengrad, Bilje, Čeminac, Beli Manastir et Kneževi Vinogradi[7]. La mission remercie les autorités croates d'avoir permis à la population serbe dépourvue de documents croates de voter et le comité exécutif serbe local présidé par Vojislav Stanimirović d'avoir encouragé la population serbe à prendre part aux élections croates[7]. Elle souligne une fois de plus que l'objectif de l'accord d'Erdut est de rétablir une région multiethnique dans le Podunavlje croate[7].

Réforme de la police locale

L'une des principales tâches de l'ATNUSO consistait à réformer les forces de police locales, au sein desquelles les premiers conflits interethniques avaient éclaté avant la guerre (voir Massacre de Borovo Selo). Le problème initial de l'ATNUSO a été de remplacer les symboles de la République fédérale de Yougoslavie[8]. Se heurtant à une certaine résistance, un compris est élaboré : l'ATNUSO, avec le soutien financier du ministère américain de la Justice, achète des uniformes sans aucun signe distinctif[8]. Le gouvernement croate refuse au départ de verser des salaires à la police locale, mais accepte ensuite de le faire, car cela témoignait du retour de la souveraineté croate sur la région[8]. Le deuxième problème concernait la devise dans laquelle payer ces fonctionnaires de police : le gouvernement croate refusait de payer en dinar yougoslave, alors que la police locale refusait d'être payé en kuna croate, de sorte que les salaires seront finalement payés en Deutsche Mark[8]. La gestion des forces de police transitoires s'est faite sur la base d'un dualisme où chaque poste à responsabilité était occupé par deux personnes, l'une de la communauté croate et l'autre de la communauté serbe[6]. Un soutien à l'ATNUSO a été apporté par le groupe spécial de la police polonaise qui a procédé à l'arrestation de l'ancien maire de Vukovar, un criminel de guerre déclaré[8].

Prolongations de l'administration

- en juillet 1996 avec la résolution 1069 du Conseil de sécurité des Nations unies

- en novembre 1996 avec la résolution 1079 du Conseil de sécurité des Nations unies

- en juillet 1997 avec la résolution 1120 du Conseil de sécurité des Nations unies

Événements postérieurs

La résolution 1145 du Conseil de sécurité des Nations unies, adoptée fin 1997, prévoit que le Groupe de soutien de la police des Nations unies (UNPSG) reprendra les tâches de police de l'ATNUSO, mettant ainsi fin à sa mission le 15 janvier 1998. Un groupe de soutien de 180 policiers civils de l'ONU reste pour surveiller les progrès de la police croate et superviser le retour des réfugiés. En complément de la mission de l'ATNUSO, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) met en place une mission en Croatie, dont les tâches consistent à veiller au respect des droits de l'homme et des droits des minorités, le retour des réfugiés, la formation de l'administration publique et le contrôle du travail de la police civile[7].

Voir aussi

Références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « United Nations Transitional Administration for Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmium » (voir la liste des auteurs).

- Živić, D., « Prognano stanovništvo iz hrvatskog Podunavlja i problemi njegovog povratka (1991. – 2001.) », Croatian Geographical Bulletin, vol. 65, no 1, (lire en ligne)

- Conseil de sécurité des Nations unies,Resolution 1037 S-RES-1037(1996) in 1996

- Harry Jack Hayball, Serbia and the Serbian Rebellion in Croatia (1990-1991) (thèse), Goldsmiths College, (lire en ligne)

- Oliver Ramsbotham et Tom Woodhouse, Encyclopedia of International Peacekeeping Operations, Santa Barbara (Californie), ABC-CLIO, (ISBN 0874368928)

- Edwin D. Dover, The Presidential Election of 1996: Clinton's Incumbency and Television, Westport (Connecticut) & Londres, Praeger Publishers, (ISBN 0-275-96259-8, lire en ligne)

- Joško Morić, « (Ne)željena reintegracija », Političke analize, Faculty of Political Science, University of Zagreb, vol. 7, no 25, , p. 14–17 (lire en ligne [PDF], consulté le )

- Derek Boothby, « The Political Challenges of Administering Eastern Slavonia », Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations, vol. 10, no 1, jan–mar 2004, p. 37–51 (15 pages) (JSTOR 27800508)

- (sr) Tena Erceg, Iznevjereni ugovori — Međunarodne misije u Republici Hrvatskoj [« Betrayed Agreements — International Missions in the Republic of Croati »], Zagreb, Croatia, Serb National Council, (ISBN 978-953-7442-24-8, lire en ligne)