Abbaye de Laval Dieu

L'abbaye de Laval Dieu est l'une des trois églises de la commune de Monthermé. Elle est issue d'une ancienne abbaye fondée en 1128 destinée à l'origine à des chanoines réguliers de l'ordre de Prémontré sous le vocable de saint Remi.

| Abbaye de Laval Dieu | |

entrée de l'église et de l'abbaye de Laval Dieu. | |

| Présentation | |

|---|---|

| Culte | Catholique romain |

| Type | Abbaye |

| Rattachement | Prémontrés actuellement Diocèse de Reims |

| Début de la construction | 1128 |

| Fin des travaux | XVIIIe siècle |

| Style dominant | Gothique |

| Protection | |

| Géographie | |

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Département | Ardennes |

| Ville | Monthermé |

| Coordonnées | 49° 52′ 55″ nord, 4° 44′ 39″ est |

Histoire

Fondation

Au XIIe siècle, Ithier[1] dit « le Dévot », comte de Rethel, fonda plusieurs abbayes sur les terres qui lui appartenaient. Ainsi, il fonda à Monthermé en 1128 avec l'archevêque Renauld de Martigné l'abbaye de Laval-Dieu du latin Vallis Dei la Vallée de Dieu, la Val Dieu[2]. destinée à des chanoines réguliers de l'ordre de Prémontré sous le vocable de saint Remi.

L'abbaye est rattachée à la France en 1629 avec la souveraineté de Château-Regnault.

À cette période, elle était située sur la paroisse de Monthermé ; son enclos fermé de murs à l'est, au nord et à l'ouest et de la rivière Semoy au sud contenait cinq arpents de terrain, avec église, lieux claustraux, maison abbatiale et différents bâtiments de basse-cour, une brasserie, un étang, plusieurs moulins à farine et à écorces, une pêcherie à saumons ainsi que les jardins de l'abbatiale et de la communauté[3].

Historique

En 1128, le comte Ithier (Whiter) donna à Gauthier de Saint-Maurice, premier abbé de l'abbaye Saint-Martin de Laon le lieu-dit Bouche-de-Semoy situé au confluent de la Meuse et de la Semoy afin d'y fonder l'abbaye de Laval Dieu.

En 1141, Nicolas Ier de Chièvres, évêque de Cambrai confirma la donation faite à l'abbaye par Gauthier Tonnerre (un quart de l'alleu de Monthermé).

Avant 1174, Renaud de Rozoy donna à Laval Dieu ce qui lui appartient à Monthermé contre une redevance annuelle de deux saumons sa vie durant.

En 1176, Pierre de Montcornet laissa à Laval Dieu ce qu'il prétendait avoir sur la donation faite par Whiter.

Vers 1187, Geoffroy de Porcien donna à Laval Dieu tout ce qu'il possédait à Monthermé.

En 1190, le seigneur Amaury de Raucourt céda à l'abbaye la moitié de deux moulins et étangs près d'Haraucourt (l'autre moitié appartenant aux moines de l'abbaye d'Élan).

En 1217, Jacques Ier d'Orchimont cèda son droit de terrage en conservant l'usufruit de l'alleu de Linchamps et cèda aussi les dîmes.

Malgré les donations, les revenus de l'abbaye restèrent plutôt modestes. Les comptes de décimes de 1346 étaient de deux cents livres parisis et en 1790 lors de la déclaration, leur temporel était évalué à vingt-cinq mille livres de revenu. En 1641, l'église abbatiale d'origine avait été rebâtie[4].

Durant la nuit du au , l'église de la communauté fut endommagée à la suite d'un incendie volontaire provoqué par des éléments de la garnison de Maastricht. De ce fait, le roi Louis XIV exonéra l'abbaye du payement des décimes pendant trois ans[5]. La façade ouest de l'édifice fut réparée trois ans plus tard dans un style baroque flamand de briques et de pierres jaunes de Dom-le-Mesnil.

La communauté fut dissoute à la Révolution française, les biens vendus en 1791 à un dénommé Sieur Grimblot, un associé de la verrerie de Laval-Dieu[6], pour la somme de 43 100 livres.

Les bâtiments furent transformés, puis détruits lors des bombardements du .

Les archives de l'abbaye (composées d'environ 300 pièces en papier et parchemin, avec huit registres in-folio et une douzaine de plans) ont été transférées au dépôt central à Charleville-Mézières et classées de H238 à H260.

La chapelle de l'abbaye est l'un des rares éléments restés intacts et on peut y voir des boiseries[7] du XVIIIe siècle ainsi que plusieurs dalles funéraires datant du Moyen Âge. Les plafonds sont datés de 1767, avec les symboles de la Trinité et des Béatitudes (Croix de Malte).

C'est au sein de cette communauté que le compositeur d'opéras, Étienne Nicolas Méhul, natif de Givet, s'est exercé sous la direction du chanoine organiste allemand Guillaume Hanser qui avait fondé à Laval Dieu une école de musique. Seul le buffet de l'orgue (1771) subsiste aujourd'hui.

L'ensemble incluant l’église, les ruines de la maison et le terrain descendant jusqu'à la Semoy fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis le [8].

Usage moderne

L'abbaye est aujourd'hui un lieu qui accueille des animations culturelles comme le Printemps des Légendes.

Centres d'intérêt

Aujourd'hui sont encore visibles les vestiges du prieuré des prémontrés et du logis abbatial ainsi que l'église ornée de remarquables lambris et de stalles datant des années 1700-1710.

Le chevet de la chapelle orné de bandes lombardes en calcaire blanc, ainsi que la tour sont de style roman datant de la primitive église consacrée en 1134.

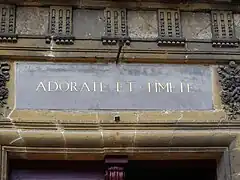

Le portail est orné de pilastres en marbre rose au-dessus duquel nous lisons Adorate et timete « adorez et craignez le Seigneur » gravé sur une plaque de marbre noir. Sur la façade un oculus, et tout en haut une statue de Notre Dame de Laval Dieu.

Orgue et partie de plafond de la nef

Orgue et partie de plafond de la nef Vitraux.

Vitraux. Boiserie.

Boiserie. Plaque au-dessus du portail.

Plaque au-dessus du portail. Vue par le chemin est.

Vue par le chemin est. Vue de détail de la partie ouest de l'église de l'abbaye.

Vue de détail de la partie ouest de l'église de l'abbaye. Entrée de l'ancien cloître.

Entrée de l'ancien cloître. Vestiges de l'ancien cloître (1716).

Vestiges de l'ancien cloître (1716). Vestiges de l'ancien cloître (1716).

Vestiges de l'ancien cloître (1716). Vestiges de l'ancien cloître

Vestiges de l'ancien cloître Partie arrière reconstruite

Partie arrière reconstruite Partie arrière, vestiges et cour

Partie arrière, vestiges et cour Stèle funéraire

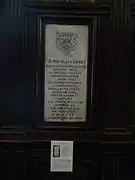

Stèle funéraire Plaque commémorative dédiée à Nicolaus Oudet

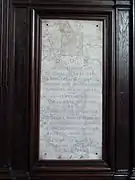

Plaque commémorative dédiée à Nicolaus Oudet Plaque commemorative dédiée à Remacle Lissoir

Plaque commemorative dédiée à Remacle Lissoir Boiseries : Cariatide et blason

Boiseries : Cariatide et blason La Vierge au lys

La Vierge au lys Vierge et arrière-plan peint sur bois

Vierge et arrière-plan peint sur bois Mosaïque à l'entrée du cloître

Mosaïque à l'entrée du cloître Cloches d'usage intérimaire (1921-1923)

Cloches d'usage intérimaire (1921-1923) Anciennes roues d'un moulin à écorces.

Anciennes roues d'un moulin à écorces.

Liste des abbés de Laval-Dieu

L'abbaye a compté 45 prélats[9]:

- Pierre Ier, simple chanoine de l'abbaye Saint-Martin de Laon, devint abbé depuis la fondation de l'abbaye en 1128 jusqu'en 1134. On ne sait s'il avait abdiqué ou s'il était mort à cette date car un titre de cette année donne le nom de son successeur.

- Dodon, lui aussi chanoine de Saint-Martin, abbé de 1134 à 1149.

- Guillaume -1149-1167.

- Pierre IIe, quatrième abbé, de 1167 à 1187.

- Gauthier Ier de 1187 à 1196.

- Tescelin de 1196-1199.

- Garnier est connu pour un acte de l'an 1221 sur lequel son nom est inscrit-1199-1221.

- Gauthier IIe officiait en 1235.1121-1235.

- Hubert Ier de 1237 à 1248.

- Bertrich actif en 1250 jusqu'en 1257.

- Pierre IIIe actif en 1267.1257-1270.

- Robert actif en 1282.1270-1282.

- Gérard Ier.1283-1293.

- Jean de Château-Regnault.1293-1328.

- Gérard IIe promit obéissance à l'église de Reims en 1328-1329.

- Jean IIe de 1329 à 1331.

- Etienne de décembre 1331 à 1334.

- Nicolas de Florenne de 1335 à 1337.

- Jacques Ier d'octobre 1337 à 1346.

- Jean IIIe-1346-1355.

- Gérard de Saint-Michel -1355 jusqu'en 1372.

- Jean IVe de Louette de 1372-1377.

- Pierre IVe -1377-1395.

- François Hardy -1395-.

- Jacques IIe de Ven -1408-1424.

- Hubert Godart 1424-1454.

- Thomas Gobert -1454-1458.

- Hubert Gobert, natif de Monthermé, devint abbé de Laval Dieu 1458-1471, puis Abbé général des Prémontrés en 1471 et mourut le .

- Jean Tolman -1471-1492.

- Thomas Roger IIe -1494-1507.

- Gérard IIIe élu abbé le était encore actif en 1527.

- Thomas de Han IIIe du au .

- Thomas de Han IVe de 1555 à 1580. (épitaphe)

- Tristan de Villelongue, 1580-1595. Il ne garda l'abbaye que pendant 15 ans car il fut élu à celle de Bucilly en 1595 où il mourut le .

- Sébastien Viart (ou Wiart). Le siège abbatial vaqua plus de 4 ans ; il fut confirmé par Clément VIII le et il mourut en 1613.

- Benoît de Vandy. Il était chanoine de Bucilly quand il fut appelé au trône abbatial de Laval-Dieu. François de Conti prince de Château-Regnault lui opposa un concurrent, Christopohe de Villelongue (en vertu du concordat de Léon X. Le chapitre opposa au prince que le concordat n'avait aucune valeur pour sa principauté et celui-ci de bonne grâce accepta finalement Benoît de Vandy qui très touché y répondit par un élan de magnanimité et offrit le poste à son compétiteur le .

- Christophe de Villelongue du au .

À la fin de sa vie il fut la cause d'une dissension car le il permuta son abbaye avec Nicolas des Jardins Prieur de Saint-Menges sans même avoir consulté son chapitre. Après sa mort pour mettre fin au litige les chanoines élurent un nouvel abbé, Jean Hurpée.

- Jean Hurpée IVe du au .

- Charles d'Argy, 1636 - 1658.

- Alexandre Henry de la Tour de France, 1659 - 1679.

- Thomas d'Argy, du au . Louis XIV refusa de le reconnaître et nomma à sa place Michel-Charles Brodé.

- Michel-Charles Brodé, 1679-1702.

- Pierre-Louis Ferry, - 1714.

- Nicolas Oudet, 1715 - 1765.

- Remacle Lissoir, 1766 - 1791, dernier Abbé de Laval Dieu, mort en 1806, aumônier des Invalides.

Notes et références

- (en) Charles Cawley, « Champagne nobility », sur Medieval Lands, Foundation for Medieval Genealogy, 2006-2016.

- Maxime de Montrond, Dictionnaire des abbayes et monastères, 1856, [lire en ligne], p. 788

- Déclaration des biens de l'Abbaye, Archives départementales (H.238-H. 260), Charleville-Mézières.

- De Radiguès, inventaire analytique, p. 235 : « le , le conseil Provincial de Namur autorisait les Chanoines à transporter par la Meuse les matériaux nécessaires à sa construction et accordait une sauvegarde pour les ouvriers employés »

- Archives départementales de la Marne, fonds déposés à Reims, G.194

- Cette verrerie était bâtie sur les terres des Prémontrés - cf: Collection Histoire "Pro Civitate", 1973 n°35, p.160.

- « stalles », notice no PM08000319, base Palissy, ministère français de la Culture

- Notice no PA00078467, base Mérimée, ministère français de la Culture

- H. Fisquet, La France pontificale : Archidiocèse de Reims, 1864, p.378

Voir aussi

Sources et bibliographie

- Dom Albert Noël, Notice historique sur le canton de Monthermé : Monographie des villes et villages de France, collection dirigée par M.- G. Micberth, Chaulmes, (ISBN 2- 87760-094-7) ;

- Bernard Ardura, Abbayes, prieurés et monastères des Prémontrés, en France, des origines à nos jours. Dictionnaire historique et bibliographique, Presses universitaires de Nancy, Centre culturel des Prémontrés, , 734 p. ;

- Bernard Schrub, « Une abbaye ardennaise » Saint Rémi de Laval Dieu, .

- Bernard Schrub, Laval Dieu, une Abbaye prémontrée dans les Ardennes -1128-1791, .

- Bernard Schrub, "Remacle Lissoir. Un enfant de Bouillon....dernier Abbé de Laval Dieu -1730-1806" .

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative à l'architecture :

- Ressource relative à la religion :

- Notice concernant l'abbaye de Laval-Dieu sur le site du Ministère de la Culture et de la Communication