Abbaye Saint-Pierre-Saint-Paul de Caunes-Minervois

L'abbaye Saint-Pierre-Saint-Paul de Caunes-Minervois est une ancienne abbaye bénédictine, dont les vestiges romans sont situés dans la commune de Caunes-Minervois dans le département français de l'Aude en région Occitanie.

| Abbaye Saint-Pierre-Saint-Paul de Caunes-Minervois | ||||

Le chevet de l'abbatiale. | ||||

| Présentation | ||||

|---|---|---|---|---|

| Culte | Catholique romain | |||

| Dédicataire | Saint Pierre et Saint Paul | |||

| Type | Abbaye | |||

| Rattachement | Ordre de Saint-Benoît - Bénédictin - Congrégation de Saint-Maur | |||

| Début de la construction | 780 | |||

| Fin des travaux | XVIIe siècle | |||

| Style dominant | Art roman languedocien | |||

| Protection | ||||

| Site web | http://www.caunes-minervois.org | |||

| Géographie | ||||

| Pays | ||||

| Région | Occitanie | |||

| Département | Aude | |||

| Ville | Caunes-Minervois | |||

| Coordonnées | 43° 19′ 34″ nord, 2° 31′ 38″ est[1] | |||

| Géolocalisation sur la carte : Aude

Géolocalisation sur la carte : Languedoc-Roussillon

Géolocalisation sur la carte : France

| ||||

Construite au XIIIe siècle, l'église abbatiale est classée monument historique depuis 1916, alors que le reste de l'abbaye est inscrit monument historique en 2002 et 2013[2] - [3]. Finalement, le classement de 1916 et l'inscription de 2013 sont remplacés par un arrêté de classement en 2014[4].

Historique

Fondation et développements

L'abbaye a été érigée en l'an 780 par l'abbé Anian, ami de Benoît d'Aniane fondateur de la règle bénédictine, sur un ancien domaine agricole gallo-romain dénommé Villa Bufintis. Les limites de la villa de Caunes sont fixées par Magnarius, second comte de Narbonne, dans un acte du dans lequel est cité Anian, fondateur des monastères Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Caunes et Saint-Jean de Citou situé à 6 km au nord de Caunes[5]. Le , Charlemagne prend sous sa protection l'abbaye de Caunes par un acte dans lequel sont cités Anian et Milon, premier comte de Narbonne[6]. Dans le capitulaire de 817, Louis le Pieux place l'abbaye parmi les abbayes de troisième classe ne devant que des prières pour la prospérité de l'empereur et le bonheur de l'État[7]. Charles le Chauve a confirmé le privilège d'immunité de l'abbaye et la protection impériale dans les années 870.

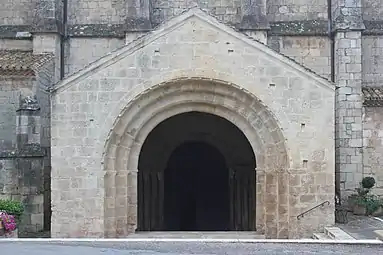

Au cours des fouilles entreprises en 1985, il a été mis au jour sous le sanctuaire de l'abbatiale des maçonneries qui sont celles de l'abside d'une église carolingienne qui a une forme quadrangulaire à angles arrondis. Cette église carolingienne a été en grande partie détruite pour reconstruire l'abbatiale romane dans le style roman occitan. Elle comporte deux clochers, ce qui fait sa spécificité dans la région. Elle a été édifiée en plusieurs campagnes, du début du XIe siècle aux premières années du XIIIe siècle. L'abbatiale a été dotée d'un portail ouvrant vers le nord précédé d'un porche.

Porche et portail nord _Abbaye_02.JPG.webp)

Portail nord de l'abbatiale : chapiteau représentant le massacre des Innocents _Abbaye_03.JPG.webp)

Portail nord de l'abbatiale : chapiteau représentant une Annonciation et une Nativité

L'église paroissiale primitive de Caunes, l'église Saint-Geniès, disparue aujourd'hui, est mentionnée en 791. C'est la plus ancienne mention d'une église dans le pays de l'Aude.

Dès 982, il est mentionné la présence de reliques des saints de Caunes (Armand, Luce, Alexandre et Audalde), l'abbaye devient rapidement un lieu de processions où l'on vient faire des offrandes et célébrer le culte des martyrs.

L'abbaye fut acquise par la vicomté de Carcassonne, puis par les comtes de Barcelone, pour être enfin récupérée par la famille Trencavel, vicomtes de Béziers ; ce n'est qu'au XIIe siècle que l'abbaye se libéra de cette tutelle laïque grâce à une bulle du Pape Gélase II qui confirma les possessions de l'Église sur ce domaine en 1119. En 1362, le pape Innocent VI soumit l'abbaye à l'autorité de l'abbaye Saint-Victor de Marseille

Au Moyen Âge, l'abbaye devient une halte des pèlerins transalpins pour se rendre aux lieux saints de Saint-Jacques-de-Compostelle, étape entre Narbonne et Carcassonne (Via Tolosane) ; la région comportait d'ailleurs beaucoup de commanderies templières qui hébergeaient les pèlerins dans leur parcours.

Croisade albigeoise

L'abbaye trouve son essor pendant plusieurs siècles, jusqu'à la croisade contre les Albigeois, les tumultes de cette guerre politoco-religieuse et régionale laisseront des séquelles dans la communauté ecclésiastique.

La nef de l'abbatiale a été reconstruite à la fin du XIIIe siècle ou au début du XIVe siècle. Aucune source écrite ne mentionne cette reconstruction, mais, en 1308, le pape Clément V accorde un an et quarante jours d'indulgences à ceux qui viendront visiter l'abbatiale en construction. La voûte actuelle de la nef a été refaite en briques et porte le millésime 1770.

Transformation

L'abbé Jean d'Alibert, originaire de Caunes, entreprend au XVIIe siècle de transformer l'abbaye, il repense l'architecture des lieux et reconstruit une partie des bâtiments en y créant un logis.

Malheureusement, une grande partie de l'édifice roman initial a été transformée. On peut toujours voir les clochers, et aussi le porche de l'église abbatiale, qui date du XIIIe siècle, ainsi que les absides du XIIIe siècle. Il a fait reconstruire le logis abbatial.

Jean d'Alibert a aussi rétabli la règle monastique dans l'abbaye, qui avait été un peu délaissée depuis quelque temps. Il mourut à Caunes le .

L'abbaye mauriste

L'abbaye a été rattachée à la congrégation de Saint-Maur en 1659. Les religieux mauristes de Caunes ont contracté des emprunts auprès des autres monastères mauristes et de riches particuliers pour reconstruire les bâtiments conventuels. Ce chantier de reconstruction commence le . Un prix-fait passé le cite Benoît Moliner, « maître maçon de Montolieu, entrepreneur de la bâtisse du monastère de Caunes ». Le cloître est reconstruit. En 1733, un prix-fait mentionne deux maçons de Caunes pour la construction d'un couloir reliant la place de l'abbaye au cloître et aux lieux réguliers. La porte de l'abbaye est déplacée pour l'installer à cette nouvelle entrée. Plusieurs campagnes de travaux sont prévues en 1768-1770. En , Gabriel Sabatier, charpentier, François Dardene, plâtrier de Carcassonne, Jean Brocas, plâtrier de Castelnaudary, se sont engagés à réaliser une voûte en briques pour la nef de l'abbatiale dans un délai de cinq mois. Des travaux de décoration sont entrepris dans les années 1775-1779 pour les chapelles Notre-Dame et Saint-Joseph qui sont situées dans les absidioles. En 1778-1779, les religieux provisionnent pour des travaux à faire dans les hôtelleries, infirmeries et chambres des religieux.

La nef.

Le maître-autel, à gauche le chœur roman, à droite la nef avec la voûte gothique montée en 1770.

La chapelle Notre-Dame dans l'absidiole sud.

Le maître-autel et les stalles.

La chapelle des reliques des saints martyrs dans l'absidiole nord. _Abbaye_17.JPG.webp)

Le cloître mauriste et le clocher sud.

Période moderne

À la Révolution française, les ordres religieux sont supprimés, cela entraîne la fermeture du monastère de Caunes en 1790. Les bâtiments sont vendus le à Marc-Antoine Cathala Roquefère, à l'exception de l'église qui est réservée à la commune. La communauté des sœurs de Saint-Joseph de Cluny font des achats successifs de bâtiments monastiques pour y installer une école libre.

Elle a été classée monument historique en 1916. L'abbatiale devient église paroissiale. Elle bénéficie des premières restaurations. Les bâtiments monastiques font l'objet d'une inscription à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques en 1948. Un programme de restauration avec des recherches archéologiques est mis en place en 1983. En 1985, on découvre le chevet d'une église préromane sous l'abbatiale.

Dans les années 1990, un programme de rénovation des lieux est décidé par la commune pour mettre en valeur le patrimoine et permettre l'ouverture au public : cela demande plusieurs décennies pour remettre en état les lieux qui ont été délaissés pendant des siècles. Un colloque organisé en 2003 a permis de mettre en lumière le passé de l'abbaye et de faire le point sur les connaissances historiques.

En 2015, un partenariat a été lancé avec le Centre Belge de la Bande Dessinée pour présenter au sein de l'abbaye des expositions sur l'art de la bande dessinée. En 2016, le lieu accueille ainsi une exposition portant sur l'univers des Schtroumpfs, présentant de nombreuses planches originales de la série[8]. Les expositions suivantes se sont portées sur Boule et Bill, Spirou, Johan et Pirlouit. Durant l'été 2021, l'exposition Les Carnets de Cerise se tient dans les bâtiments conventuels.

En , l'abbaye reçoit la première exposition "Du 9 à Caunes", regroupant neuf artistes de diverses nationalités résidant dans le village : les peintres Gene Barbe, Nele Boudry et Chris Stevens, le graveur Michel Boucaut, le joailler Bob Kimberley, les céramistes Lionel Postal et Heather Gordon, le plasticien Nick Rands et le photographe Patrice Cartier[9].

Le "festival de musique de Caunes-Minervois", sous la direction artistique de Patrick Messina (clarinettiste soliste de l’Orchestre national de France), se déroule dans le cloître et au chevet de l'abbaye. Il propose durant la dernière semaine d'août des concerts de musique classique, jazz et musiques du monde.

Un roman d'autofiction situe le fil conducteur de son récit au sein de l'abbaye de Caunes : La côte qui descend et autres diableries, de Patrice Cartier, éditions Pimientos, 2020.

Particularités

- Chevet roman du XIe siècle

- Portail sculpté avec chapiteaux du XIIIe siècle

- Nef romane du XIe siècle

- Décors baroques du XIVe siècle

Abbés

- 802-820 - Anian, fondateur, premier abbé des deux monastères désignés sous le nom de Saint-Jean et l'autre Saint-Laurent, il est cité dans l'acte de plaid tenu en 802 par le comte Cixilian en faveur du monastère. Il est cité dans un acte du dans lequel le Magnarius, second comte de Narbonne, a délimité les terres de l'abbaye. Il avait assisté en 794 au Concile de Francfort, convoqué par Charlemagne, ouvert le Ier juin. Charlemagne prend sous sa protection l'abbaye de Caunes et cite Anian et Milon, premier comte de Narbonne, dans un acte daté du .

- 820-822 - Jean I , était encore cité en 822

- 823-826 - Azenarius, cité dans une charte du .

- 826-840 v. - Jean II , mentionné dans plusieurs actes, et dans une charte de 833

- 843-852 v. - Gondisalve ou Gondesalve, acheta d'Undesinde, clerc et de son épouse Vendeline en 843, un moulin

- 852-858 - Donadieu, reçoit en 852 le don d'Enneco prêtre

- 858-862 v. - Godescalc, reçoit en un vigne, il est encore mentionné dans un acte de 862.

- 862-870 - Egika , cite en 865, le prête Déodat, devant Frédold, archevêque de Narbonne, pour avoir détenu en charte privée un prêtre de son abbaye. Figure dans plusieurs actes jusqu'en 870.

- 870-880 v. - Daniel , poursuivit dans un plaid, tenu le devant le château de Minerve, par le comte Salomon, pour le paiement d'une dette que l'archevêque Frédold avait contractée l'année précédente envers l'abbé Egika et le monastère de Caunes. Il vivait encore en 877.

- 894-919 - Hidéric , était abbé en 894. Au mois de , il acheta un moulin sur l'Aude. Il meurt en 919.

- 919-923 - Baldemar , était abbé à ces deux dates.

- 924-945 - Robert , fils de Trutgarde fit quelques acquisitions pour le monastère le . Il assista à la dédicace de l'Abbaye Saint-Pons de Saint-Pons-de-Thomières.

- 945-972 - Elian , succéda à Robert vers 945

- 972-980 - Giscafred , cité dans un acte d'accord de cette année-là

- 980-983 - Aimeri

- 983-994 - Raoul , nommé abbé dans une charte de 986, ainsi qu'en 987, et 988

- 994-1021 - Udalgaire ou Ulger , fit un accord en avec Roger, vicomte de Carcassonne, et Adélaïde sa femme. Il reçut le , un alleu situé dans le voisinage de Minerve.

- 1021-1083 - Guillaume I , il était le fils de Théodmar, et religieux profès de l'abbaye Sainte-Marie de Lagrasse, lorsqu'il fut élu le , abbé de Caunes par les religieux de cette abbaye et fut ordonné par Wifred archevêque de Narbonne. Il assista le à une donation faite à l'abbaye Saint-Pons de Saint-Pons de Thomières, et l'on voit encore son nom figurer dans des actes de 1080 et 1083.

- 1138 - Pierre

- 1274 - Pierre II

- 1547 - Nicolas de Pessano , italien

- 1552 - Marc-Antoine de Saulis

- 1577-1591 - Bertrand de Saint-Martin-Le-Vieux

- Anne de La Jugie, l'abbaye lui a été donné par Henri IV

- 1591-1598 - siège abbatial vacant

- 1595 abbaye gérée par Paul d'Angeliès, nommé par Henri IV pour le compte d'Anne de La Jugie seigneur de Rieux

- 1598-1626 - Jean d'Alibert, il fut nommé par le précédent abbé. C'est lui qui fit construire le logis abbatial. Il devint Supérieur de la Congrégation des Exempts de l'Ordre de Saint-Benoît, mort et enterré à l'abbaye devant le maître-autel le

- 1627-1661 - Saturnin de Narbonne, grand archidiacre de Montpellier

- 1653 siège vacant

- 1655-1659 Etienne de Maurel est élu vicaire général par la communauté, réélu en 1659

- 1661-1689 - Hugues de Terlon, nommé par Louis XIV

- 1663 - François Merlac, premier abbé mauriste, il arrive en octobre

- 1689

- 1695 - Marc-Antoine de Brisay

- Antoine de Cousay de Denouville

- 1723-1727 - Jean Dubois

- 1727 - Bernardin-François Fouquet, archevêque d'Embrun

- 1779 - Esprit-Joseph de Vernon

Source : Gallia Christiana, Histoire du Languedoc

Religieux, et personnalités célèbres

- Dom Denis Pinasel, économe en 1661

- Dom Pierre Lary, prieur claustral en 1663

- Dom Pierre Salauze, aumônier en 1695

Terriers, propriétés, revenus

- Domaines, seigneuries, alleux

- 843 - Les trois quarts d'un moulin à Ventajou au diocèse de Narbonne, achat de l'abbé Gondisalve

- 852 - Terres et autres biens au village d'Olonzac et dans le Minervois, don du prêtre Enneco

- 862 - Donation d'une vigne dans le voisinage de Minerve

- 908 - l'abbé Hildéric achète un moulin sur l'Aude dans le Carcassès

- 961 - Raymond Ier de Toulouse-Rouergue, comte de Rouergue, lègue par testament un de ses domaines à l'abbaye.

- 1003 - Donation d'un (alleu) par Gauzbert, Tedemar, et Pons, dans le voisinage de Minerve, reçu par l'abbé Udalgaire le

Notes et références

- Source : Géoportail avec cartes IGN.

- « Ancienne abbaye », notice no PA00102638, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Liste des immeubles protégés au titre des monuments historiques en 2013 (JORF no 0107 du 8 mai 2014 page 7804) sur Légifrance, consulté le 31 mai 2014.

- Liste des immeubles protégés au titre des monuments historiques en 2014 (JORF no 0146 du 26 juin 2015 page 10778) sur Légifrance, consulté le 6 juillet 2015.

- Claude Devic, Joseph Vaissète, Histoire générale de Languedoc, tome 2, Preuves - VII, col. 57-58 (lire en ligne)

- Claude Devic, Joseph Vaissète, Histoire générale de Languedoc, tome 2, Preuves - VIII, col. 58-59

- Abbé de Foy, Notice des Diplômes, des chartes et des actes relatifs à l'histoire de France, Imprimerie royale, Paris, 1765, tome 1, p. 318-320 (lire en ligne)

- lefigaro.fr, « Les Schtroumpfs envahissent une abbaye du VIIIe siècle », sur Le Figaro (consulté le )

- « Exposition d'art », La Semaine du Minervois, (.https://semaineduminervois.com/exposition-dart-et-dartisanat-du-9-a-caunes/)

Voir aussi

Bibliographie

Par ordre chronologique de parution :

- Dom Michel Germain, Matériaux du Monasticon Gallicanum, ms. Latin 11821 « Delineatio regalis abbatia S. Petri de Caunis 1687 »

- « Abbaye de Saint-Pierre et Saint-Paul de Caunes », dans Alphonse MAHUL, Cartulaire et Archives des Communes de l'ancien diocèse et de l'arrondissement administratif de Carcassonne , chez V. Didron, Paris, 1863, volume 4, p. 67-135 (lire en ligne)

- « Abbaye Saint-Pierre de Caunes », dans Claude Devic, Joseph Vaissète, Ernest Roschach, Histoire générale de Languedoc, Édouard Privat libraire-éditeur, Toulouse, 1872, tome 4, p. 464-471 (lire en ligne)

- Louis BEZIAT, Histoire de l'abbaye de Caunes, ordre de Saint-Benoît au diocèse de Narbonne, Paris, 1880 ; p. 244

- Dom Bernard AUDEBERT, Les Mémoires du révérend père Dom B. Audebert , publiées par Dom Léon Guillereau, Paris, Jousse, 1911, (Archives de la France monastique, X) XVI-333.p.

- Marcel DURLIAT, L'église de Caunes-Minervois, p. 44-52, dans Congrès archéologique de France.131e session. Pays de l'Aude. 1973, Société française d'archéologie, Paris, 1973

- Bruno TOLLON, L'abbaye de Caunes aux XVIIe et XVIIIe siècles, p. 53-60 dans Congrès archéologique de France.131e session. Pays de l'Aude. 1973, Société française d'archéologie, Paris, 1973, p.53-60.

- Jacques LUGAND, Jean NOUGARET, Robert SAINT-JEAN, André BURGOS, Languedoc roman. Le Languedoc méditerranéen, p. 29, éditions Zofiaque (collection la nuit des temps no 43), 2e édition, La Pierre-qui-Vire, 1985 (ISBN 2-7369-0017-0)

- M. DURLIAT, L'Abbaye de Caune, guide du visiteur, Carcassonne, CAML, 1987, 32.p.

- HUREL (D.-O.), Guide pour l'histoire des ordres et des congrégations religieuses France XVIe-XXe, articles Exempts de France Mauristes, Turnhout, Brepols, 2001, p.44-45 et 53-56.

- Sous la direction de Nelly POUSTHOMIS-DALLE, « L’abbaye et le village de Caunes-Minervois (Aude). Archéologie et Histoire. Actes du colloque de Caunes-Minervois, 22- », dans Archéologie du Midi médiéval, année 2010, numéro spécial no 6 (lire en ligne) :

- André BONNERY, « Les origines du monastère Saint-Pierre et Saint-Paul de Caunes-Minervois », p. 33-36 (lire en ligne)

- Olivier GINOUVEZ, Jean-Pierre CASER, Jean-Pierre SARRET, « Interventions archéologiques dans les murs de l’abbaye bénédictine de Caunes-Minervois. Église et cloître méridional (1984-1991) : premier bilan », p. 37-55 (lire en ligne)

- Arnaud GAILLARD, « L’intervention archéologique de 2004 dans les galeries nord et est du cloître de l’abbaye de Caunes-Minervois », p. 57-67 (lire en ligne)

- Agnès DUBREIL-ARCIN, «Les saints martyrs de Caunes-Minervois. Origine, identité et culte de leurs reliques », p. 69-79 (lire en ligne)

- Henri PRADALIER, « L’abbatiale de Caunes-Minervois : l’œuvre romane », p. 81-103 (lire en ligne)

- Adeline BÉA, « La nef gothique de l’église abbatiale Saint-Pierre de Caunes-Minervois », p. 115-124 (lire en ligne)

- Michèle PRADALIER-SCHLUMBERGER, « Le retable de pierre polychrome de l’abbatiale de Caunes-Minervois », p. 125-128 (lire en ligne)

- Claude ROBION & Daniel-Odon HUREL, « L'abbaye de Caunes-Minervois au sein de la Congrégation de Saint-Maur: de l'installation à la dispersion », p. 153-160 (lire en ligne)

- Geneviève DURAND, « L'abbaye de Caunes-Minervois sous la direction des Mauristes: état des lieux et reconstructions (1663-1791) », p. 161-190 (lire en ligne)

- François ICHER, « L’abbaye de Caunes-Minervois, entre histoire et mémoire », p. 199-203 (lire en ligne)

- Dominique BAUDREU, Jean BLANC, L'abbaye de Caune-Minervois. Guide du visiteur, Revue du Centre d'archéologie médiévale du Languedoc, Carcassonne, 2011, (ISBN 978-2-918365-11-2)